「自分の人生なのに、なんだか脇役みたい…」と、心の奥で感じていませんか?

大丈夫。

人生の主導権を取り戻すのに、難しい理論や根性論は一切いりませんよ。

この記事では、「やらされ感」を手放し、「自分で決めている」という納得感を取り戻すための、

心理学にもとづいた「5つの小さな習慣」を丁寧にご紹介します。

読み終える頃には、日々の選択にもう少し自信が持てるようになり、あなたの気持ちも楽になっているはず。

あなたが主役の人生を、ここから一緒に始めてみませんか?

なぜ今、私たちは「人生の主導権」を握るべきなのか?

幸福のカギは「自分で決めている」という”感覚”にあった【この記事の心臓部】

さて、ここから本題に入っていくわけですが、その前に少しだけ、ご自身の心に耳を傾けてみてほしいのです。

最近、心の底から「これは、私が選んだことだ」と感じられた瞬間は、どんなに小さなことでもいいのですが、ありましたでしょうか…?

実は、私たちの人生の満足度は、「客観的に見て、どれだけ恵まれているか」ということよりも、

「自分の人生を、自分自身でコントロールできていると”感じられているか”」

という、この主観的な感覚に、はるかに強く影響されることが、多くの研究でわかっているんです。

大切なことなので、もう一度言わせてくださいね。

人生のすべてを100%思い通りに動かすこと、ではありません。

それは、誰にとっても不可能ですから。

そうではなくて、たった一つでもいい。

「これは、私が納得して決めたんだ」と思えることがある。

この、ほんの小さな“納得感”や“手触り感”こそが、私たちの心を満たし、明日へ向かう力をくれる、幸福のカギだったのですね。

【科学的根拠】あなたの”感覚”を裏付ける、心理学と世界のデータ

その「感覚」が大切だということは、決して気休めや精神論ではないんですよ。

ちゃんとした、科学的な裏付けがあるんです。

ひとつは、心理学の世界で「統制の所在(Locus of Control)」と呼ばれる考え方です。

なんだか少し難しい言葉に聞こえますよね。

これは、いわば「心のハンドルの握り方」のようなものだと思ってください。

物事の結果を「自分の行動次第で変えられる」と考える、

自分で人生のハンドルを握っているタイプの人(内的統制型)と、

「運や他人のせいだ」と考える、

助手席に乗っているタイプの人(外的統制型)がいます。

そして、数多くの研究から、

心のハンドルを自分で握っている”内的統制型”の人ほど、ストレスに強く、気持ちが安定しており、人生の幸福度が高いことが明らかになっているのです。

もう一つ、もう少し大きな視点でお話しさせてください。

国連が毎年発表している「世界幸福度報告(World Happiness Report)」というものがあります。

この報告の中でも、「人生の選択における自由(freedom to make life choices)」を感じている国民ほど、その国の幸福度が高い傾向にあることが、客観的なデータとして示されています。

つまり、「自分で決める」という感覚は、個人の心の中だけでなく、社会全体の幸福にとっても、世界的に認められた重要な要素だということなんですね。

誤解しないで。主導権を握るとは「わがまま」ではなく「納得感」で選ぶこと

ここまで読んで、

「でも、自分の意見ばかり主張したら、ただのわがままな人だと思われないかな…」

と、少し不安に感じた方もいるかもしれませんね。

その気持ち、とてもよくわかります。

でも、ご安心ください。

人生の主導権を握るとは、自分の意見を無理やり押し通すことではありません。

それは「支配」です。

私たちが目指すのは、「納得」なのです。

例えば、友人と食事に行く場面を想像してみてください。

本当は和食が食べたいのに、相手に合わせて「イタリアンでいいよ」と言ってしまう。

これは、相手の価値観を優先する「他人軸」の状態です。

心に、少しだけモヤっとしたものが残りませんか?

一方で、主導権を握るというのは、こうです。

まず、「私は今日、和食が食べたい気分なんだけど、どうかな?」と、自分の気持ちを正直に伝えてみる。

その上で、話し合った結果、イタリアンに行くことになったとしても、

「まあ、今日は友人と楽しく過ごす時間を優先しよう」と、“自分で納得して”その選択をする。

これこそが、自分の価値観を大切にする「自分軸」の状態です。

結果は同じでも、心のありようは、全く違いますよね。

主導権を握るとは、

自分の気持ちを無視せず、大切にした上で、最終的な選択に自分が心から「これでいい」と頷けること。

自分も相手も尊重する、とても成熟した、しなやかな心のあり方なのです。

【この章のポイント】

人生の満足度は、「自分で決めている」という主観的な感覚に大きく左右される。

この感覚の重要性は、心理学の研究や世界の幸福度データによっても裏付けられている。

主導権を握るとは「わがまま」ではなく、自分の気持ちを大切にし、選択に納得すること。

あなただけじゃない。つい主導権を手放してしまう現代社会の”ワナ”

失敗が怖い…「決断」を避けてしまう、誰もが持つ心理的ブレーキ

「自分で決めることが大切なんだ」

頭では、そう、わかってはいるんです。

わかってはいるけれど、いざとなると、なぜだか足がすくんでしまう…。

そんな経験、あなたにもありませんか?

実は私たちの心には、変化を嫌い、現状を維持しようとする、とても強力な『心理的なブレーキ』が、もともと標準装備されているんです。

そのブレーキの代表的なものが、この二つです。

-

ブレーキ① 現状維持バイアス

私たちの脳は、たとえ少し不満があったとしても、「未知の選択をして失敗するリスク」よりも、「今のまま」の方が安全だと無意識に判断してしまう性質があります。これは、大昔から私たちが危険を避けて生き延びてきた、いわば本能のようなものなんですね。 -

ブレーキ② 承認欲求

「自分の意見を言って、もし反対されたらどうしよう…」

「これをやったら、周りから変な人だと思われないかな…」

この「嫌われたくない」という気持ちも、社会の中で生きていく私たち人間にとって、ごく自然で、当たり前の感情です。

つまり、あなたが決断をためらってしまうのは、人間として、ごく当たり前の反応だということ。

まずは、そんなご自身のことを、「また決められない…」なんて、責めないであげてくださいね。

【独自分析】情報が多すぎる時代の「選択のパラドックス」という罠

そして、この「決断できない」という悩みを、近年さらに加速させているのが、私たちが生きる、この現代社会そのものだったりするんです。

心理学者のバリー・シュワルツという人が提唱した、「選択のパラドックス」という考え方があります。

これは、「選択肢は、多ければ多いほど幸せになれる、というわけではない」という、少し意外な事実を指摘したものです。

むしろ選択肢が多すぎると、人は、

-

選ぶことにエネルギーを使い果たしてしまい(決断疲れ)、

-

選んだ後も「あっちのほうが良かったかもしれない…」と後悔しやすくなる。

これが「選択のパラドックス」と呼ばれる、少し厄介な罠なのです。

…なんとなく、心当たりがありませんか?

そして、この罠を何倍にも増幅させているのが、私たちの手の中にある、スマートフォンの存在です。

スマホを開けば、友人やインフルエンサーたちの、「理想化され、美しく編集された人生の選択肢」が、いつでも、どこでも、無限に流れ込んでくる。

私たちは、無意識のうちに、自分のささやかな選択と、誰かの「最高の瞬間」を、常に比べ続けてしまっているんです。

その結果、どうなるか。

自分の選択に対する満足度は静かに下がり、「私なんて、まだまだだ…」と、主導権を握るために不可欠な“自信”が、まるで砂時計の砂のように、サラサラとこぼれ落ちていく。

これこそが、情報が多すぎる現代社会が仕掛ける、非常に巧妙で、私たちの心を蝕んでいくワナの正体なのです。

《あなたへの小さな問いかけ》

少しだけ、立ち止まって考えてみませんか?

あなたが何かを決めるとき、頭の中にふと浮かぶ「誰かの顔」はありますか?

それは、一体、誰の顔でしょう…?

【この章のポイント】

決断をためらうのは「現状維持バイアス」や「承認欲求」といった、人間共通の心理的ブレーキのせい。

現代は情報(選択肢)が多すぎるため、「選択のパラドックス」に陥りやすく、決断がより難しくなっている。

SNSで他人と比べることで、無意識に自信を失い、主導権を手放しやすくなっている。

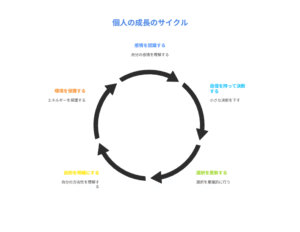

【人生を変える設計図】主導権を取り戻す「5つの習慣サイクル」とは?

バラバラじゃない。5つの習慣が連携してあなたを成長させる仕組み

さあ、いよいよここからが、あなたの人生の主導権を取り戻すための、具体的な実践編です。

きっと、少しワクワクするような、でも、ちょっぴり不安なような、そんな気持ちかもしれませんね。

でもその前に、一つだけ、とても大切な「設計図」をお見せさせてください。

これからお伝えする5つの習慣は、それぞれが独立した、バラバラのパズルピースではありません。

実はこれらは、互いに手を取り合い、あなたを自然と「なりたい自分」へと導いてくれる、一つの『成長サイクル』として機能するように、注意深く設計されているんです。

具体的には、このようになっています。

| 習慣の番号 | 役割 | 一言でいうと… |

| 習慣① | 【認識】 | すべての始まり。まずは自分の「現在地」を知る。 |

| 習慣② | 【実践】 | 小さな「決める」を繰り返し、自信という「エンジン」を温める。 |

| 習慣③ | 【OS更新】 | 「やらされ感」を「自分で選ぶ」に「アップデート」する。 |

| 習慣④ | 【目的】 | 自分の「心の指針」という「コンパス」を手に入れる。 |

| 習慣⑤ | 【環境】 | 自分を守る「バリア」を張り、エネルギー漏れを防ぐ。 |

このサイクルが、どうやってあなたを助けてくれるのか。

少し、想像してみてください。

まず、

①自分の気持ちに気づける(認識)ようになると、漠然とした不安が減り、

②自信を持って小さな決断ができる(実践)ようになりますよね。

その「自分で決めた」という小さな成功体験が、

③「これはやらされ仕事じゃない、自分で選んだんだ」という当事者意識(OS更新)を育て、さらに次の決断を後押ししてくれます。

やがて、

④「自分は本当は、こういうことがしたいんだ」という進むべき方向(目的)がはっきりしてくると、日々の決断は、もっと迷いのない、力強いものに変わっていきます。

そして最後に、

⑤自分にとって不要なことから意識的に距離を置く(環境)ことで生まれた、大切な時間とエネルギーを、その「本当にやりたいこと」のために、思う存分使えるようになるのです。

…いかがでしょうか。

このように、一つの習慣が、次の習慣を自然と助けてくれるんですね。

大丈夫ですよ。

最初から、すべてを完璧にやろうとしなくていいんです。

まずは、あなたが一番「これなら、ちょっと試せるかも」と思える、たった一つの習慣からで構いません。

サイクルはどこから始めても、ゆっくりと、でも、確実に回り始めますからね。

準備は、いいですか?

あなたの人生を変える、この「成長サイクル」の最初のひと漕ぎを、次の章から、一緒に始めていきましょう。

【この章のポイント】

これから紹介する5つの習慣は、バラバラではなく、相互に連携する「成長サイクル」である。

このサイクルは「認識→実践→OS更新→目的→環境」という流れで構成されている。

一つの習慣が次の習慣を助けることで、無理なく自然と、自分を成長させることができる。

【実践編】今日から始める、人生の主導権を取り戻す5つの小さな習慣

習慣①【認識】1日3回、自分の感情に「名前」をつけて、自分を理解する

人生の主導権を握るための、すべての始まり。

それは、他の誰でもない「あなた自身」を、深く理解してあげることです。

今の自分が何を感じていて、何を望んでいるのか。

その現在地がわからなければ、私たちはどこにも進めませんからね。

やり方は、驚くほど簡単ですよ。

朝起きた時、昼休み、そして寝る前の1日3回、スマホのタイマーを鳴らしてみてください。

そして、その瞬間に、「今、私、どんな気持ち?」と、そっと自分に問いかけ、その感情に「名前」をつけて一言だけメモするんです。

「嬉しい」

「ちょっと不安」

「あー、疲れたな」

「なんだか、モヤモヤする」

どんな言葉でも構いません。

不思議なことに、UCLAの研究などによれば、

自分の感情をただ言葉にする(ラベリングする)だけで、私たちの脳は感情の渦に飲み込まれることから解放され、少しだけ冷静さを取り戻せることがわかっています。

これは、気休めではなく、脳科学にもとづいた、とても立派なセルフケアなんですよ。

【Before】

理由もなくイライラしてしまい、つい家族にキツい言葉を投げてしまう…。後になって、ひどく自己嫌悪に陥る。

【After】

スマホのメモを見て、「そっか、私、今日の会議で気を使いすぎて疲れてるんだな」と気づける。「ごめん、今日ちょっと疲れてるんだ」と素直に伝えることができ、無用な衝突を避けられるようになる。

この習慣で一番大切なのは、自分の感情に「良い・悪い」のジャッジをしないこと。

「こんなことでイライラするなんてダメだ」なんて、思う必要は全くありません。

私自身、最初は「こんなネガティブな感情、認めちゃいけない」なんて思っていました。

でも、ただ「そっか、今、私はイライラしてるんだな」と、ありのままを認めてあげるだけで、スーッと気持ちが楽になったんです。

それだけで、もう100点満点なんですよ。

習慣②【実践】”5秒”で決める練習で、決断への苦手意識をなくす

決断力は、生まれ持った才能ではなく「技術」です。

そして、技術である以上、トレーニングで誰でも上達させることができます。

この習慣は、あなたの決断への苦手意識をなくすための、最も安全で、そして最も効果的な「心の筋トレ」だと思ってくださいね。

まずは、結果が人生を大きく左右しない、ささいなことから始めましょう。

コンビニでどの飲み物を買うか、ランチでどのメニューを選ぶか、といった場面でかまいません。

選択肢を「AかBか」と、心の中で二つに絞り込み、5秒だけ数えて、パッと決める。

ただ、それだけです。

私たちは、重要でない決断に悩みすぎることで、本当に大切な決断をするための心のエネルギー(ウィルパワー)を、無駄遣いしてしまいがちなんです。

この練習は、その貴重なエネルギーを節約するためのものでもあるんですよ。

【Before】

ランチメニューを10分も眺めて悩み、結局、周りに合わせて注文してしまう。午後の仕事中も「やっぱり、あっちにすればよかった…」と、心の中で引きずってしまう。

【After】

「今日はパスタの気分!」と5秒で決め、スッキリした気持ちで食事を楽しむ。気持ちの切り替えが早くなり、午後の集中力も自然と上がっていく。

このトレーニングで一番大切なルールは、「一度決めたら、絶対に振り返らない」こと。

たとえ選んだパスタが、思ったよりイマイチだったとしても、

「うん、いい練習になった!」

「今日の私は、こっちの気分だったんだな」

と思えたら、それはもう、大成功なのですから。

習慣③【OS更新】”やらされ感”の中に「自分で決めたこと」を1つ見つける

仕事や家事…私たちの日常には「やらなければならないこと」がたくさんありますよね。

そして、この「やらされ感」こそが、私たちの心のエネルギーを、じわじわと、でも確実に奪っていくもののひとつです。

本当に、しんどいですよね。

この習慣は、そんな状況を、ほんの少しの工夫で「自分の選択」に変えてしまう、いわば思考のOSをアップデートするようなものです。

例えば、上司に頼まれた、いつもの資料作り。

「これは義務だ」と思う代わりに、

「このグラフの色だけは、自分が一番見やすいと思う配色にしよう」と、たった1ミリでもいいので、

自分の裁量をそこに加えてみるんです。

名著『7つの習慣』の中で、スティーブン・R・コヴィー博士は「刺激と反応の間にはスペースがある」と言いました。

これは、どんな状況(刺激)であっても、それにどう反応するかは、私たちが「選択」できる、という意味です。

この小さな選択こそが、主体性を取り戻すための、大きな一歩になります。

【Before】

「また、この退屈な作業か…」と、憂鬱な気分でパソコンに向かう。時間が経つのが、とても遅く感じる。【After】

「この部分の入力作業だけは、自分のやり方で少し効率化してみよう」と、小さなゲーム感覚で取り組んでみる。ちょっとした工夫が楽しく、仕事にささやかな「やりがい」を感じられるようになる。

「全部」を変えようとしなくて、いいんです。

たった一つ、そこにあなたの「意思」が加われば、それはもう、単なる「やらされ仕事」ではなく、あなたの「作品」に変わるのですから。

私にとってこの考え方は、もう本当に目から鱗でした。

習慣④【目的】「もしも…」の質問で、心の奥にある”本当の望み”を探る

私たちは、日々の忙しさの中で、自分が「本当に何をしたいのか」を、いつの間にか見失ってしまいがちです。

この習慣は、そんなあなたの心の奥底に眠っている「本当の望み」という宝物を、そっと掘り起こし、人生の「心の指針」を手に入れるための、少し特別な時間です。

週末にでも、少しだけ時間をとって、お気に入りのカフェでノートを開いてみてください。

そして、自分自身に、こんな質問を投げかけてみるんです。

-

「もし、お金の心配が全くなかったとしたら、どんなことにお金や時間を使ってみたい?」

-

「もし、誰にも反対されず、失敗することもなかったとしたら、何を学んでみたい?」

これは、コーチングの世界で「ミラクル・クエスチョン」と呼ばれる考え方に基づいています。

実現可能性という、普段私たちの思考を縛っている「制約」を、一旦すべて取り払うことで、思い込みのフタの奥に隠れている、純粋な欲求がひょっこりと顔を出すことがあるんです。

【Before】

誰かに「何か欲しいものある?」と聞かれても、「うーん、特にないかな…」と答えてしまう。

休日は目的もなくダラダラと動画を見てしまい、日曜の夜に虚しさを感じる。

【After】

ノートに書いた「ゆっくりと、自然に触れる時間がほしい」という自分の本音に、少し驚く。

次の休日、近所の大きな公園を目的もなく散歩してみたら、心がすーっと満たされていくのを感じる。

ここでのルールは、ただ一つ。

実現できるかどうかは、一切考えないこと。

どんなに馬鹿げていると思えるような答えが出てきても、それが、今のあなたの正直な本音です。

否定せずに、ただ、「そっか、私はこんなことを考えていたんだな」と、優しく書き留めてあげてくださいね。

習慣⑤【環境】1日の終わりに「やらないこと」を決め、自分を守る

人生の主導権を握るとは、「何かを成し遂げる」ことだけではありません。

自分にとって「不要なものから、自分自身を守る」ことも、それと同じくらい、いえ、もしかしたらそれ以上に大切なことかもしれません。

この習慣は、あなたの貴重な時間とエネルギーを守るための、いわば「心のバリア」を張る練習です。

やり方は、To-Doリストの逆。

寝る前に、明日1日の「やらないこと(Not-To-Do)リスト」を、たった一つだけ、決めてみるんです。

例えば、

-

「寝る前の1時間は、目的もなくスマホを見ない」

-

「疲れているのに、同僚の愚痴LINEに長々と付き合わない」

といったことです。

行動経済学の世界でも、人間の意志力は、私たちが思うよりずっと脆いものだと考えられています。

だからこそ、意志の力で我慢して頑張るのではなく、そもそも誘惑が起きないように「環境」を整えてあげることが、とても有効なんですね。

【Before】

寝る前に友人たちのキラキラしたSNS投稿を見てしまい、自分の人生と比べて落ち込み、なかなか寝付けない夜がある。

【After】

「22時以降はSNSを開かない」と自分と約束する。

代わりに好きな音楽を聴きながら少しだけ読書をしてみたら、穏やかな気持ちで一日を終えられ、ぐっすり眠れるようになった。

私たちはつい、何かを「足す」ことばかり考えてしまいがちですが、

時には、何かを「引く」ことで、人生は驚くほどシンプルに、そして豊かになることがあるんです。

この方法は、私でも一番続きやすかった、効果的な習慣でした。

あなたは、まず、何から手放してみたいですか?

【この章のポイント】

習慣①【認識】 自分の感情に名前をつけ、ジャッジせずに受け入れることで、自分を理解する。

習慣②【実践】 小さな決断を5秒で行う練習を繰り返し、決断への苦手意識を克服する。

習慣③【OS更新】 「やらされ感」の中に、自分の裁量を1ミリでも加えることで、主体性を取り戻す。

習慣④【目的】 制約を外した「もしも…」の質問で、自分の本当の望み(心の指針)を探る。

習慣⑤【環境】 「やらないこと」を決めることで、不要なものから自分の時間とエネルギーを守る。

【挫折させない仕組み】「わかっているけど、できない…」そんなあなたへ

三日坊主は意志の弱さじゃない。脳の「現状維持」機能のしわざ

さて、ここまで5つの習慣をご紹介してきましたが、もしかしたら、あなたの心の中には、こんな声が聞こえているかもしれません。

「よし、やってみよう!」と意気込んだものの、気づけばいつの間にか元通り…。

そんな経験を繰り返すたびに、「やっぱり、私ってダメだなあ」と、自分自身にがっかりしてしまっていませんか?

もし、そうだとしても、今日、この瞬間から、自分を責めるのはもう終わりにしましょう。

あなたが三日坊主で終わってしまうのは、あなたの意志が特別に弱いからでは、決して、決してないのです。

それは、私たちの脳に、もともと標準装備されている、ある強力な「安全装置」が作動している、ごく自然な証拠なのですから。

私たちの脳は、とても優秀なボディーガードのようなもので、変化を「未知の危険」と捉え、命を守るために、慣れ親しんだ安全な場所(コンフォートゾーン)に必死で引き戻そうとする性質があります。

これを脳科学の世界では「ホメオスタシス(現状維持機能)」と呼びます。

つまり、新しい習慣がなかなか続かないのは、この脳の働きからすれば、むしろ「正常な反応」だったんですよ。

でも、ご安心ください。

この脳の仕組みは、あなたの敵ではありません。

その性質を正しく理解し、うまく付き合っていく方法さえ知ってしまえば、これほど頼りになる味方はいないのです。

次のセクションで、そのための具体的な「処方箋」を、あなただけにお渡ししますね。

もう挫折しない。行動科学に基づいた、自分を助ける3つの処方箋

脳の強力な「現状維持機能」に、意志の力、つまり「気合」や「根性」だけで立ち向かおうとするのは、いわば竹槍で戦車に挑むようなもの。

それでは、心が疲弊してしまうだけです。

大切なのは、根性論ではなく

「仕組み」で、自分自身を賢く助けてあげること。

ここでは、行動科学の分野で特に効果が高いと証明されている、3つのシンプルな処方箋をご紹介します。

脳の「現状維持アラーム」を鳴らさないようにする最大のコツは、脳に「変化したことに気づかせない」ほど、バカバカしいくらい小さく、そして簡単にしてしまうことです。

-

「感情をメモする」のが目標なら、まずは「ノートを開くだけ」でOK。

-

「5秒で決める」のが大変なら、まずは「選択肢を2つに絞るだけ」でOK。

完璧な0点よりも、不格好でも1点の「できた」を積み重ねること。

それが、手強いボディーガードであるあなたの脳を、うまく味方につけるコツです。

私たちが行動できない最大の原因の一つは、「いつ、どこでやろうかな…」という“迷い”です。

この迷う時間をゼロにしてくれるのが、この魔法の公式です。

「もし(if)〇〇したら、その場で(then)△△する」

このように、行動のスイッチが入る条件を、あらかじめ「予約」してしまうのです。

-

「もし朝起きてカーテンを開けたら、その場で深呼吸を1回する」

-

「もしランチで何を食べるか迷ったら、その場でスマホのタイマーを5秒セットする」

これは「if-thenプランニング」と呼ばれるテクニックで、目標達成率が2〜3倍にも向上するという、数多くの研究結果もある、とても強力な方法なんですよ。

私たちの脳は、とても正直者です。

「快感」を感じた行動を、「もっとやりたい!」と自然に覚える性質があります。

そこで、新しい習慣と「ちょっとした喜び」を、意識的にセットにしてあげるのです。

-

できた日には、カレンダーに大好きな色のシールを貼る。

-

1週間続けられたら、週末にお気に入りのカフェで、少しだけ贅沢なコーヒーを飲む。

大切なのは、自分で自分をきちんと認め、小さな「ご褒美」を与える儀式を作ってあげること。

そうすることで、脳が自ら「シールを貼りたいから、やろうかな」とその行動を求めるようになってくれるのです。

意志の力に頼るのをやめ、賢い「仕組み」を味方につける。

それこそが、自分を追い詰めることなく、着実に、そして優しく変わっていくための、最も確実な方法なのです。

あなたはもう、一人で歯を食いしばって、頑張らなくていいんですよ。

【この章のポイント】

三日坊主は意志の弱さではなく、脳の「ホメオスタシス(現状維持機能)」という正常な働きによるもの。

根性論ではなく、「仕組み」で自分を助けることが、継続への一番の近道。

具体的な仕組みとして「ベビーステップ」「if-thenプランニング」「自分へのご褒美」が非常に有効。

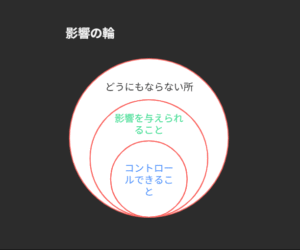

【深掘り分析】もう他人に振り回されない、一生モノの思考法

「コントロールの輪」で、悩みの9割を手放すシンプルな技術

私たちの頭の中は、いつもたくさんの「悩み」や「心配事」で、いっぱいですよね。

明日の会議のこと、上司の機嫌、将来のお金のこと、家族のこと…。

でも、もし、その悩みの9割を、今この瞬間に、あなたの心の中から手放せるとしたら、どうしますか?

「そんなこと、できるわけない」と思われるかもしれません。

でも、これからご紹介する、あるシンプルな思考の道具を使えば、それは決して大げさな話ではないんです。

その道具とは、かの名著『7つの習慣』でも紹介されている考え方を基にした、『コントロールの輪』です。

やり方は簡単。

まず、あなたの心の中を、次の3つの輪に分けて整理してみるのです。

| 輪の種類 | 説明 | 具体例 |

| 内側の輪(影響の輪) | 【コントロールできること】 | 自分の今日の行動、考え方、言葉遣い、選択 |

| 中間の輪(関与の輪) | 【影響を与えられること】 | 他人への提案、会議での発言、自分の機嫌 |

| 外側の輪(関心の輪) | 【どうにもならないこと】 | 他人の感情、過去の出来事、天気、景気、他人の評価 |

実は、私たちが延々と悩み続けてしまう時、その心のエネルギーのほとんどを、一番外側にある「どうにもならないこと」に注ぎ込んで、空回りしてしまっているんです。

一方で、心が穏やかで、自分の人生を主体的に生きている人は、意識的に、一番内側にある「コントロールできること」に、自分のエネルギーを集中させています。

この「エネルギーを注ぐ場所の違い」こそが、人生の満足度を大きく分けていた、とてもシンプルな答えだったんですね。

中間の輪にある「影響を与えられること」については、

例えば、相手を否定せず、自分の気持ちを主語にして正直に伝える

「I(アイ)メッセージ」

(例:「あなたがこうしてくれると、私は助かるな」「私は、こう感じているよ」)

を使うことは、相手との関係性を壊さずに影響を与える、とても有効な方法の一つですよ。

コントロールできないことは、潔く、手放す。

そして、自分の力を、自分で変えられることにだけ、静かに、そして力強く注いでいく。

これが、無駄な悩みから解放される、最もシンプルで強力な技術なのです。

【超具体化】職場の”忖度”から自分を守る、アドラー心理学「課題の分離」

さて、人間関係、特に日本の職場で多くの人を疲れさせているのが、あの独特の空気…そう、「忖度(そんたく)」ですよね。

「これを言ったら、あの人はどう思うだろうか…」

「波風を立てたくないから、ここは黙っておこう…」

この、相手を思う優しさでもある気遣いが、時に、私たちの心を重たく縛り付けていきます。

そんな、複雑に絡み合った人間関係の悩みの糸を、驚くほどシンプルに、そして鮮やかに断ち切る、究極とも言える思考法があります。

それが、心理学者アドラーが提唱した『課題の分離』です。

ルールは、たった一つ。

「これはいったい誰の問題なんだろうか?」

と、自分に問いかけるだけです。

それが、あなたと、他人の「課題」を分ける、明確な境界線になります。

具体的なケースで見ていきましょう。

-

状況

なんだかよくわからないけれど、上司が不機嫌そうだ。ピリピリした空気で、話しかけづらい。「もしかして、私のせい…?」と、不安がよぎる。 -

課題の分離

「自分の機嫌をどう保つか」は、誰の課題でしょうか? …そう、それは上司自身の課題です。あなたがコントロールできることではありません。

あなたの課題は、何でしょう? それは、自分の仕事を、プロとして誠実にこなすことです。 -

解決策

あなたは、上司の感情の責任まで、背負う必要はないのです。心の中でそっと「それは、あなたの課題ですね」と呟き、あなたは、あなたの仕事に、静かに集中すればいいのです。

-

状況

今日は疲れているから、早く帰って休みたい。でも、先輩から「この後、飲みに行かない?」と誘われてしまった。断ったら、今後の関係が気まずくなるかもしれない…。 -

課題の分離

誘いを断ったあなたを「付き合いが悪いやつだ」と評価するかどうかは、誰の課題でしょうか? …それは、先輩の課題です。あなたがコントロールできることではありません。 -

あなたの課題は、何でしょう? それは、自分の体調と時間を守り、明日の仕事に万全の状態で臨むことです。

-

解決策

罪悪感を覚える必要はありません。相手への敬意を払いながら、丁寧に断る勇気を持ちましょう。「お誘いいただき、本当に嬉しいです! ただ、大変申し訳ないのですが、今日は少し立て込んでおりまして…。またぜひ、誘ってください!」のように、相手への配慮を示しつつ、自分の課題を、堂々と優先していいのです。

課題の分離は、冷たい人間になることではありません。

むしろ、自分と相手との間に、健全な「境界線」を引く、お互いを尊重するための、とても成熟した技術です。

他人の課題には、許可なく踏み込まない。

そして、自分の課題に、他人をむやみに踏み込ませない。

この、しなやかで、そして強い境界線こそが、あなたを不要な人間関係のストレスから守る、最強のバリアになるのです。

【この章のポイント】

悩みは「コントロールできること」「影響を与えられること」「どうにもならないこと」に分類できる。

エネルギーを「コントロールできること」に集中するだけで、悩みのほとんどは気持ちが楽になる。

人間関係のストレスは「課題の分離」で解決できる。他人の課題は手放し、自分の課題に集中する。

【まとめ】さあ、あなたの人生のハンドルを、その手に取り戻そう

ここまで、本当に、お疲れさまでした。

もしかしたら、たくさんの気づきがあって頭が少し疲れているかもしれませんし、心がじんわりと温かくなっているかもしれませんね。

これまでの長い道のりを一緒に歩んでくださったあなたに、心からの敬意と感謝をお伝えさせてください。

この記事を通して、いくつかの大切なことを確認してきました。

人生の主導権を握るとは、何もかもを思い通りにコントロールすることではなく、

「これは自分で決めたんだ」という、あの小さな、でも確かな納得感を、日々の暮らしの中に一つひとつ、大切に見つけていくこと

でしたね。

そして、その道のりを支えてくれるのが、

「自分を知り(認識)」

「決める練習をし(実践)」

「考え方を更新し(OS更新)」

「進む先を知り(目的)」

そして

「自分を守る(環境)」

という、あなた力強く成長させてくれる、あの5つの習慣サイクルでした。

もしかしたら今、「全部、ちゃんとやらなきゃ」と、少しだけ気負ってしまっている方もいるかもしれません。

でも、大丈夫ですよ。

完璧な準備が整う日も、100%タイミングが良い日も、おそらく、待っていても永遠に来ません。

もしそれを待っているとしたら、それは、人生のハンドルを、再び「運」や「いつか」という名の、誰かの自動運転に任せてしまうことと同じなのかもしれませんから。

大切なのは、壮大な計画ではありません。

今日、この瞬間からできる、ほんの、ほんの小さな一歩です。

もしよろしければ、最後に一つだけ、試してみてはくれませんか?

今晩の夕食のメニューを、誰のためでもなく、世界でたった一人の「大切なあなた」のために、あなたが心から食べたいと思うものを、選んでみる、というのはどうでしょう。

それが、熱々の麻婆豆腐でも、新鮮なお刺身でも、帰り道のコンビニで買う、ちょっとリッチなプリンでも、何でもいいんです。

その小さな、しかし確かな「自分で決めた」という感覚こそが、あなたの壮大な人生のハンドルを、もう一度、あなた自身の手に取り戻すための、新たな始まりの合図になるはずですから。

あなたの人生の物語の主役は、いつだって、あなた自身です。

そのことを、どうか、忘れないでくださいね。

あなたの明日が、今日よりも少しだけ、あなた自身のものになりますように。

心から、応援しています。

【この記事で伝えたかった、たった一つのこと】

人生の主導権は、大きな決断の中にあるのではなく、日々の小さな選択の中で「これは私が決めた」という納得感を、一つひとつ積み重ねていく、その丁寧な心の営みの中にこそある。

【こちらの記事も読まれています】

このブログでは、このように、あなたの日常が少しでも楽に、そして豊かになるような考え方や、あなたにとっての「幸せ」とは何かを探求していくためのヒントを発信しています。

もし、ご自身の「豊かさ」や「幸せ」について、もう少しだけ深く考えてみたいと思われたなら、他の記事も覗いてみていただけると、とても嬉しいです。

参考文献・引用元

-

スティーブン・R・コヴィー (2013) 『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』 キングベアー出版

-

岸見 一郎, 古賀 史健 (2013) 『嫌われる勇気――自己啓発の源流「アドラー」の教え』 ダイヤモンド社

-

World Happiness Report

免責事項

当記事は、読者の皆様の気持ちを楽にするための情報提供を目的としています。記載されている内容は、医学的な診断、治療、または予防を目的としたものではありません。心身の不調が続く場合は、専門の医療機関やカウンセリング等の専門家にご相談ください。当記事の情報を利用した結果生じた、いかなる損害についても、当方では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。