情報が多すぎて、自分の判断軸が少し揺らいでいるように感じる…

この記事を読めば、日々の迷いが減り、自分なりの納得感をもって物事を選び取れるようになると思うよ。

ここでは、アリストテレスの思想を「キャリアの軸の定め方」や「感情の波の乗りこなし方」「人間関係の整理の仕方」といった、日常で本当に使える具体的な思考の道具として、一つずつ解きほぐしていくね。

それは2000年以上も色褪せない、人間本来の「思考のOS」のようなもの。

少しだけ、その使い方を覗いてほしい。

はじめに なぜ今、アリストテレスの思想が「最高の思考ツール」になるのか

情報過多の時代に「揺るぎない判断軸」はありますか?

この記事では、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの思想を、現代を生きる私たちのための「揺るぎない判断軸を築くための思考の型」として、どこよりも分かりやすく解説していくよ。

なぜなら、彼の思想は小手先のテクニックの集まりではなく、人生のあらゆる問題に応用できる、人間本来の「OS(オペレーティングシステム)」のようなものだからね。

例えば、こんな感覚。

どこか、思い当たる節はないかな。

- 次々と現れる新しいビジネス用語や手法。どれが正解なのか分からず、ただ情報にふわふわと振り回されているような感覚。

- SNSで目にする、誰かの充実した姿。それに比べて自分は…と、理由もなく心がざわついてしまうこと。

- たくさんの本を読んだけれど、結局「自分は、どうしたいのか」という、一番知りたい問いの答えは、見つからないまま。

うん。そういうことって、あるよね。

簡単に答えが出ないからこそ、私たちは考え、悩み、そして時に立ち止まる。

この記事を読み終える頃には、あなたは外部の情報に振り回されることなく、自分自身の内側から湧き上がる基準で物事を判断するための、最初の一歩を踏み出せるはずだね。

ひとつだけ、はじめに伝えておきたいことがあるよ。

この記事の後半、特に「思考の型」の部分では、アリストテレスの思想を、現代の私たちの日常で使いやすいように、少し大胆に解釈し直している箇所がある。

厳密な学術的定義よりも、その思想の本質的な温かみや力強さを、まずは体感してもらうことが目的だからね。その点だけ、心の片隅に置いて読み進めてもらえると嬉しい。

【この章のポイント】

現代は、自分自身の「判断軸」が揺らぎやすい時代だよ。

アリストテレスの思想は、その軸を再構築するための「思考のOS」として活用できる。

この記事は、彼の思想を、日常で使える具体的な「思考の型」として解説する。

【第1部】要点解説 アリストテレスの思想は何を解き明かしたのか?

ここからは、いよいよ彼の思想の心臓部へ。

少しだけ、思考のギアを上げていこうか。

大丈夫、ゆっくり進んでいくから。

【要点解説】アリストテレスの思想システム、その全体像と5つの核心要素

アリストテレスの思想は、ただの知識の集まりではないんだ。

それは、人が幸福になるためにデザインされた、一つの精巧な「システム」のようなもの。

ここからは、その「幸福実現システム」が、どんな部品(要素)で構成され、どう連携して動くのか。その設計図を、一枚ずつ、じっくりと見ていこうか。

この順番で理解するのが、全体像を掴むための最短ルートだよ。

【出発点】目的論

【究極目的】幸福(エウダイモニア)

【幸福のあり方】徳(アレテー)

【徳の本質】中庸(メソテース)

【徳を見出す知恵】実践知(フロネーシス)

①【出発点】目的論 全ての物事には「目指すべき姿(テロス)」がある

少し、身の回りを見渡してみて。

あなたの手元にあるペンは「書く」ために。今座っている椅子は「座る」ためにあるよね。

人が作ったものには、必ず目的がある。うん、これは分かりやすい。

アリストテレスは、この考え方を自然界の全てに当てはめてみたんだ。

彼の有名な例えに「ドングリ」があるよ。

一粒の小さなドングリ。その内側には、やがて天に伸びる立派な「樫の木」になるという「目指すべき姿」が秘められている。

これが、彼の思想の全ての出発点となる目的論(テロス)だね。

では、私たち人間にとっての「目指すべき究極の目的」とは、一体何なのだろう。

②【究極目的】幸福(エウダイモニア)快楽とは違う「最高の活動状態」とは

アリストテレスがたどり着いた答え。

それが「幸福(エウダイモニア)」だった。

ただし、ここで少しだけ立ち止まる必要がある。

彼が言う「幸福」は、私たちが普段使う「嬉しい」「楽しい」といった、すぐに消えてしまう一時的な感情(快楽)とは、全くの別物なんだ。

彼自身の言葉を借りるなら、それは「徳に即した魂の活動」。

…うーん、少し難しいね。

私なりにこれを解きほぐすなら、「人間という存在が、その機能を最も見事に発揮している“活動状態”そのもの」とでも言おうかな。

例えば、優れたアスリートが完全に集中しきった「ゾーン」の状態や、熟練の職人が仕事に没頭している時の、あの持続的で、静かで、深い充実感。それに近いものだと考えてみると、少し質感が伝わるかもしれない。

面白いことに、この2000年以上も前の洞察は、現代心理学の「ウェルビーイング」という概念の源流にもなっている。

時代を超えても、人間が「善く生きる」ことの本質は、そう変わらないということなんだろうね。

③【幸福のあり方】徳(アレテー)幸福へ至るための“優れた能力”

では、どうすればその「幸福」という最高の活動状態になれるのか。

その答えが、「徳(アレテー)」を身につけることだよ。

「徳」と聞くと、少し堅苦しく感じるかな。

これは、幸福という目的地に向かうための「心のエンジン」であり、トレーニングで鍛えられる「心の筋肉」のようなもの、と捉えると分かりやすいかもしれない。

アリストテレスは、この徳を大きく2種類に分けたんだ。

-

知性的徳

-

学ぶことで得られる知恵や、優れた判断力のこと。

-

-

倫理的徳

-

良い行いを繰り返すこと(習慣)で身につく、勇気や優しさといった優れた人柄のこと。

-

そして、ここが一番、私が彼の思想の中で好きな部分なのだけれど、彼は、徳は生まれつきのものではない、と断言した。

「誰もが後天的に、努力と習慣によって獲得できる能力である」

と。

これは、私たちにとって、とても心強いメッセージだとは思わないかい。

④【徳の本質】中庸(メソテース)徳そのものである“最適解”

さて、ここが少し大切なところだね。

「徳」と「中庸」は、どう違うのか。

結論から言うと、アリストテレスにとって「徳」とは、そもそもが「中庸」という最適な状態にある心のあり方を指す。

徳と中庸は別々の部品ではなく、一体なんだね。

例えば「勇気」という徳。

これは、それ自体がすでに「無謀」という“行き過ぎ”と、「臆病」という“足りなさ”の両極端の間に位置する、最適解(中庸)なんだ。

だから、「中庸」とは、徳を後から調整する機能というよりは、「徳そのものの、優れたあり方」と言った方が、より正確かもしれない。

それは、あらゆる状況において、理性が導き出す唯一無二の「ベストな状態」。極めて積極的な心のあり方を指す言葉だよ。

⑤【徳を見出す知恵】実践知(フロネーシス)徳(中庸)を導き出す“現場の知恵”

では、その状況ごとの「最適解(中庸)」としての徳を、私たちは一体どうすれば見つけ出せるのか。

うん、そこが一番知りたいところだね。

そのための具体的な能力、つまりこのシステムを乗りこなすための「操縦技術」こそが、「実践知(フロネーシス)」だよ。

これは一言でいえば、「マニュアルのない状況で、最善の判断を下すための現場の知恵」。

経験豊富なリーダーや、あらゆるトラブルに対応してきたベテラン職人が持つ、あの的確な状況判断能力をイメージしてもらうと、分かりやすいかもしれない。

これで、システムが全て繋がったね。

「目的(幸福)に向かって、徳(=中庸という最適なあり方)を、実践知(現場の知恵)で見出しながら、進んでいく。」

これが、アリストテレスが描いた、幸福実現システムの全体像なんだ。

【この章のポイント】

アリストテレスの思想は、「幸福」を実現するための一貫したシステム。

徳とは、それ自体が中庸という最適な状態にある心のあり方を指す。

その徳を、状況に応じて見出すための知恵が「実践知」。

アリストテレスとは何者か?その思想が生まれた背景を解説

これほど合理的で、どこか人間味のあるシステムを考え出したアリストテレスとは、一体どんな人物だったのだろう。

彼の生涯と、その思想が生まれた背景を知ることで、言葉の質感や重みが、また少し違って感じられるようになるはずだね。

「万学の祖」の生涯と、師プラトンとの決定的な違い

アリストテレスは、古代ギリシャの哲学者。

若き日のアレクサンドロス大王の家庭教師を務めた人物としても知られているね。論理学、倫理学、政治学から生物学に至るまで、本当にあらゆる学問の基礎を築いたことから、「万学の祖」なんて呼ばれ方もするんだ。

この記事で解説してきた思想の多くは、彼の主著である『ニコマコス倫理学』という本にまとめられている。

ただ、彼の思想を肌で感じるために何よりも大切なのは、師であるプラトンとの決定的な違いを知ることかもしれないね。

イタリアの画家ラファエロが描いた『アテナイの学堂』という有名な絵がある。

その中央に立つ二人の哲学者のうち、天を指さしているのが、師のプラトン。彼は、真理は私たちの目に見える現実ではなく、その向こう側にある理想の世界(イデア)にこそある、と考えた。

そして、地面に手のひらを向けているのが、アリストテレスだね。

彼は、師とは対照的に、真理はどこか遠くにあるのではなく、この現実世界にこそある、と考えた。目の前の動植物や、人々の営みを、じっと、徹底的に観察することから始めたんだ。

この、どっしりとした「現実」への強い眼差し。

これこそが、アリストテレスの思想が2000年以上経っても古びず、現代を生きる私たちの日常にも、すっと溶け込んでくる理由なんだろうね。うん、私はそう思うよ。

なぜ「友愛(フィリア)」が幸福の必須条件なのか?共同体と人間関係

さて、ここまで個人の幸福について考えてきたのに、なぜここで急に人間関係の話が?と、少し不思議に思われたかもしれないね。

アリストテレスは、「人間はポリス的(社会的)動物である」という、とても有名な言葉を残している。

これは単に、「人は一人では生きられない」という感傷的な意味に留まらないんだ。

彼にとって、人間がその「最高の機能(徳)」を十全に発揮するためには、切磋琢磨し合える優れた他者との関係性、つまり「友愛(フィリア)」が、絶対に不可欠だった。

つまり、アリストテレスが考える幸福とは、決して個人的に完結するものではなく、常に優れた共同体との関わりの中でのみ実現されるものだった。

この視点は、後半の実践編で、また少し違う形で顔を出すよ。

【深掘り】アリストテレスが考えた“究極の幸福”「観想(テオリア)」とは

最後に。

これまで解説してきた実践的な幸福の、さらにその先。

アリストテレスが考えた「人間の最も幸福な活動」について、少しだけ触れておこうか。

それが「観想(テオリア)」だ。

これは、単なる「知る喜び」という言葉では、少しだけ足りない。

アリストテレスにとって観想とは、人間が持つ最高の機能である「理性」を用いて、宇宙の真理や永遠不変の原理を探求する、極めて高度で学術的な営みだった。神の活動に最も近い、人間にとっての最高の幸福だと考えたんだ。

ただ、彼自身も、この境地に達するのはごく一部の優れた知性を持つ者に限られる、と考えていたようだね。

私たちにとっては、その入り口である「損得を離れた純粋な好奇心」を大切にすることが、日々の生活を豊かにするヒントになる。まずは、そう捉えるのが良いのかもしれない。

子供の頃、時間を忘れて図鑑を眺めた、あの静かな興奮。

仕事とは全く関係ないけれど、面白くてつい夜更かししてしまったドキュメンタリーを見ている時の、あの満たされた感覚。

その感覚こそが、彼の言う究極の幸福の、ささやかな一片なんだ。

【この章のポイント】

アリストテレスは「現実」の観察を重んじる哲学者で、その思想は非常に実践的。

彼にとって幸福は、他者との良好な関係性(友愛)の中でしか実現されない。

人間の最高の幸福は、理性を用いて真理を探求する「観想」にあるけれど、その入り口は「純粋な知的好奇心」の中にある。

【第2部】実践編 アリストテレスの思想を日常でどう使うか?

ここまで、アリストテレスの思想という「設計図」を、一緒に読み解いてきた。

ここからは、その設計図をもとに作られた、私たちの日常で実際に使える6つの「思考の型」を、具体的な使い方とともに一つずつ、紹介するね。

これは、単なる心構えではないんだ。

あなたが明日からすぐにでも試せる、具体的な思考のステップだよ。

アリストテレスの思想を日常で使える「6つの思考の型」

思考の型①「目的論」を応用し、キャリアの揺るぎない軸を見つける

【応用する思想】:全ての物事には「目指すべき姿(テロス)」があるという目的論

「今の仕事は、本当に自分に合っているのだろうか」

「結局、自分は何のために働いているんだろう」

キャリアを重ねる中で、ふと、そんな問いが心をよぎることがあるよね。この思考の型は、そんな時にあなたの「心の指針」を見つけ出す手助けとなる。

これは、アリストテレスが言う「人間が持つ固有の、最も優れた機能(エルゴン)」を発見する作業。少し、自分の心と静かに向き合ってみようか。

-

ステップ1 活動の棚卸しをする

-

過去1ヶ月を振り返り、「時間を忘れるほど没頭した活動」と「他人から自然と感謝された行動」を、それぞれ3つずつ、ぽつぽつと書き出してみて。

-

-

ステップ2 共通する“動詞”を探す

-

書き出した活動に共通する、あなたの根源的な強みや喜びを表す「動詞」は何だろうか。 (例:「複雑なものを整理し、構造化する」「人の話を深く聴き、本質を引き出す」)

-

-

ステップ3 最高の機能を言語化する

-

見つけた動詞を使い、「私の最高の機能は、〇〇を通じて△△な価値を生み出すことである」という一文を作ってみよう。これが、あなただけのキャリアの軸になる。

-

これは、いわゆる「やりたいこと探し」とは少し質感が違うんだ。

あなたが「最もよく在れる状態」を探すこと。

この軸が見つかると、日々の仕事の意味合いが、少しだけ、でも確かに変わって見えてくるかもしれない。私自身、この問いを自分に投げかけることで、ずいぶんと気持ちが楽になった経験があるんだ。

思考の型②「中庸」を使いこなし、厄介な感情の波を乗りこなす

【応用する思想】: 徳の本質である中庸(メソテース)

ついカッとなって部下に強く言い過ぎてしまったり。

逆に気を遣いすぎて、本当に大切なことを何も言えずに終わってしまったり。

感情のコントロールというのは、いつになっても難しいものだね。うん。

この思考の型は、そんな感情の波にただ翻弄されるのではなく、常に「最も効果的な打ち手」を冷静に見つけ出すための、とても便利な道具だよ。

【ケーススタディ:部下から期待外れの報告を受けた場面】

-

ステップ1 両極端の行動を書き出す

-

過剰な反応 感情的に叱責し、人格まで否定してしまう。

-

不足した反応 がっかりした素振りも見せず、問題を見て見ぬふりをする。

-

-

ステップ2 それぞれの結果を予測する

-

過剰な場合 相手は萎縮し、信頼関係が崩れ、大切な報告が上がってこなくなる。

-

不足した場合 問題は改善されず、同じ失敗が繰り返され、チーム全体の不利益になる。

-

-

ステップ3 最適解(中庸)を探す

-

この状況で最も徳のある(=機能的な)反応は何か?を考える。

-

例:「まずは報告してくれたことに感謝を伝える。その上で、期待していた点と、今回の結果との客観的な事実の差を冷静に伝える。そして、どうすれば次はうまくいくか、次のアクションを一緒に考える。」

-

不思議なもので、こうして両極端を意識的に避けるだけで、私たちの行動は驚くほど合理的になる。これは、怒りの感情だけでなく、不安や恐れといった、心のざわつき全般に応用できる、とても便利な思考の型だよ。

思考の型③「実践知」で、マニュアルのない問題の「最善の答え」を出す

【応用する思想】: システムの「操縦技術」である実践知(フロネーシス)

前例のないトラブル。どちらを選んでも一長一短がある決断。

仕事の責任が増すほど、私たちは「正解のない問題」の前に、ただ一人で立つことになるね。

この思考の型は、そんな時に最善の判断を下すための、4つの問いかけでできているんだ。

-

問い1 目的の再確認 「この意思決定で、そもそも私たちは何を達成しようとしているんだっけ?」

-

目の前の問題から一度視線を上げ、本来の目的に立ち返ることで、判断のブレを防ぐよ。

-

-

問い2 視点の複数化 「もし、私が尊敬するあの人ならどう判断するか?」「5年後の自分が見たら、この決断はどう見えるか?」

-

自分の視点からふわりと離れ、時間軸や他者の視点を取り入れることで、より客観的で大局的な判断を可能にする。

-

-

問い3 感情の分離 「この判断から、自分の“恐怖”や“見栄”といった感情を取り除いたら、何が残るか?」

-

意思決定のノイズとなる、個人的な感情を意識的に脇に置き、問題の本質をクリアにする。

-

-

問い4 最善の一手の選択 「これらの考察を踏まえ、今とりうる最も善く、かつ現実的な一歩は何か?」

-

完璧な解決策を求めるのではなく、今この状況でできる「最善の一歩」に集中することで、思考停止を防ぎ、事態を前に進めるんだ。

-

実践知というのは、生まれつきの才能ではない。

こうした思考の型を、粘り強く繰り返すことによって鍛えられる「知的な体力や技術」のようなものだと考えているよ。

思考の型④「徳」と「習慣」の力で、なりたい自分をデザインする

【応用する思想】: 徳(アレテー)は、生まれつきではなく習慣によって身につく

「もっと計画的な人間になりたいのに、つい先延ばしにしてしまう」

「良い習慣を始めようとしても、いつも三日坊主で終わってしまう」

この「意志の弱さ」との静かな戦いは、多くの人が経験することだよね。

面白いことに、アリストテレスは2000年以上も前に、この問題への驚くほど現代的な解決策を示している。

それは、「意志の力で自分を変えるのではなく、仕組み(習慣)で自分をデザインする」という考え方だね。

-

ステップ1 得たい“徳”を定義する

-

まず、あなたが身につけたい「徳(優れた性格)」を一つ、具体的に決める。(例:「冷静さ」「勤勉さ」「寛容さ」)

-

-

ステップ2 行動を最小化する

-

その徳を持つ人なら「毎日必ずやっているであろう、絶対に失敗しようがないほど小さな行動(ミニマム・アクション)」は何か?を考える。(例:「勤勉さ」を身につけたい → 「机に座ったら、まず参考書を1ページだけ開く」)

-

-

ステップ3 環境に埋め込む

-

自分の意志力に頼るのではなく、その行動を何か別の習慣(トリガー)とそっと結びつける。(例:「毎朝コーヒーを淹れたら、必ず参考書を開く」というルールにする)

-

この手法、実は現代の行動科学のベストセラー『アトミック・ハビッツ』などで語られる知見と、全く同じ構造をしているんだよ。

自分を責める必要は、ないのかもしれない。

大切なのは、意志の強さではなく、自分を助けてくれる賢い仕組みを作れるかどうか。

ただ、それだけのことのようだね。

思考の型⑤「友愛」の3分類で、人間関係の質と距離感を最適化する

【応用する思想】: 友愛(フィリア)の3つの分類

人との付き合いは、私たちの人生に彩りを与えてくれる大切なもの。

でも、時に大きな悩みの種にもなるよね。

この思考の型は、アリストテレスの知恵を借りて、複雑に絡まった人間関係を少しシンプルに整理し、あなたの気持ちを楽にするための道具だよ。

-

ステップ1 関係性をマッピングする

-

あなたの周りの主な人間関係を、先入観なく、以下の3つにそっと分類して書き出してみよう。

-

①有用性(互いの利益のための関係)

-

②快楽(一緒にいて楽しい関係)

-

③徳(互いに高め合える、尊敬できる関係)

-

-

-

ステップ2 リソース配分を可視化する

-

それぞれの関係性に、自分がどれくらいの時間とエネルギーを注いでいるか、少し客観的に、ぼんやりと見つめ直してみる。

-

-

ステップ3 理想の距離感を再定義する

-

あなたの人生の目的(型①)にとって、理想的なリソース配分はどんな状態かを考える。その上で、今後どの関係性を大切にし、どの関係性とは適切な距離を置くべきか、自分なりの方針を立てる。

-

ここで、一つだけ。

この思考の型の目的は、人間関係に優劣をつけたり、「断捨離」をしたりすることでは、決してないんだ。

目的は、それぞれの関係性の性質を正しく理解し、「適切な期待と距離感」を持つことで、無用なストレスから自分を解放すること。

全ての人と理想の距離感の関係を目指す必要なんて、ない。

そう考えるだけでも、少しだけ、肩の力が抜けないかい。

思考の型⑥「観想」を活かし、心の消耗を防ぐ“知る喜び”の作り方

【応用する思想】: 究極の幸福、観想(テオリア)のエッセンス

アリストテレスが考えた究極の幸福「観想」。

その厳密な意味は高度な学術的探求だけれど、そのエッセンスである「損得を離れて知る喜び」を、現代人の心のメンテナンスに応用してみようか。

毎日が仕事と家の往復で、心がじりじりとすり減っていくような感覚。

あるいは、スキルアップのための勉強に追われ、「学ぶこと」自体が楽しくなくなってしまった、あの「学び疲れ」。

この思考の型は、そんな現代特有の心の消耗からあなたを守る、少し変わったアプローチだよ。

-

ステップ1 “無目的”な時間を予約する

-

週に一度、30分だけで構わない。スケジュール帳に「純粋に知るための時間」を、ぽつんと確保してみよう。

-

-

ステップ2 損得勘定をオフにする

-

その時間内では、「これが自分のキャリアにどう役立つか?」といった思考を、意識的に、そっと手放す。

-

-

ステップ3 純粋な好奇心に従う

-

子供の頃のように、ただ「知りたい」という気持ちだけで行動してみる。(例:「昔好きだった歴史の本を、もう一度開いてみる」「全く知らない分野のドキュメンタリーを、ぼーっと眺めてみる」)

-

一見すると、これは「無駄」な時間に見えるかもしれない。

でも実は、これは「全ての時間を生産的に使わなければ!」という現代の強迫観念から私たちの精神をふわりと解放し、煮詰まった思考をリフレッシュさせる、極めて積極的な心のメンテナンス術なんだ。

幸福とは、何かを達成することの中だけにあるのではない。

純粋に「知る」という、静かな活動そのものの中にも、それはちゃんと見出せる。

たまには、そんな時間があっても、良いのかもしれないね。

【この章のポイント】

アリストテレスの思想は、具体的な「思考の型」として日常の様々な場面で活用できる。

キャリア、感情、意思決定、自己変革、人間関係、そして心の休息といった、普遍的な悩みに応用可能だよ。

大切なのは、思想を知識として知るだけでなく、実際に使ってみて、その質感を確かめてみることだね。

【専門的分析】なぜアリストテレスの思想は、現代ビジネスでこれほど使えるのか?

個人の生き方の指針として見てきたアリストテレスの思想だけれど、不思議なことに、その核心部分は、現代の最も生産性の高い組織が目指す姿と、驚くほどぴたりと重なるんだ。

ここでは、その具体的な繋がりを、2つの視点から少しだけ深く、分析してみようか。

Googleも実践する「心理的安全性」とアリストテレスの共同体論

近年、ビジネスの世界でよく聞かれるようになった「心理的安全性」という言葉。

あなたも、一度は耳にしたことがあるかもしれないね。

これは、IT企業の巨人であるGoogle社が、大規模な調査の末に「生産性の高いチームに共通する、唯一の因子」として突き止め、一躍有名になった。(出典:Google re:Work)

心理的安全性とは、平たく言えば「このチームの中では、対人関係のリスクをとっても大丈夫だ、と信じられる状態」のこと。

「こんな初歩的な質問をしたら馬鹿にされるかも…」なんていう不安がなく、誰もが安心して発言や挑戦ができる。そんな、温かく、かつ健全な緊張感のある環境を指すよ。

そして、ここからが面白いところなんだけれど、この「心理的安全性」が保たれたチームの状態と、アリストテレスが理想とした「徳に基づく友愛(フィリア)」が実現された共同体の姿は、驚くほど似ている、と言えるかもしれないね。

思い出してみて。

「徳に基づく友愛」とは、互いの利益や楽しさだけでなく、相手の優れた人格(徳)そのものを尊敬し、互いに善くあることを願う、最も質の高い人間関係のことだった。

考えてみれば、当たり前のことかもしれない。

メンバーが互いを人として尊敬し、信頼し合っている共同体ならば、自分の弱みを見せることや、異論を唱えることに、恐怖を感じる必要はないからね。

時代や文化が違えど、優れた共同体の本質というのは、さほど変わらない。

このことは、そんな可能性を示唆しているのかもしれない。

VUCA時代のリーダーに必須の「実践知(フロネーシス)」という能力

もう一つ。

現代のビジネス環境を語る上で欠かせないキーワードが「VUCA(ブーカ)」だよ。

-

Volatility(変動性)

-

Uncertainty(不確実性)

-

Complexity(複雑性)

-

Ambiguity(曖昧性)

これは、現代社会が「とにかく先が読めず、これまでの常識が通用しない時代」であることを示す言葉だね。

うん、肌感覚として、多くの人がそう感じているんじゃないだろうか。

このような時代において、過去の成功体験や分厚いマニュアルは、もはや何の役にも立たない。では、現代のリーダーに求められる能力とは、一体何なのだろう。

その答えこそ、アリストテレスが説いた「実践知(フロネーシス)」に他ならない。

私は、そう考えているよ。

実践知とは、「マニュアルのない状況で、最善の判断を下すための現場の知恵」だったね。

これは、単なる分析能力(ロジック)だけでも、単なる経験則(勘)だけでもない。

その場の状況、関わる人々の感情の揺らぎ、そして「組織として、何が本当に善いことなのか」という目的意識を、その都度、静かに統合して判断する、極めて人間的な知性なんだ。

完璧なマニュアルがあるんだったらAIで代用できる。

近年、日本の経営学者である野中郁次郎氏らが、その著書の中でこの「フロネーシス」の重要性を説いているように、世界の経営学の潮流も、再びこの古代の知恵に注目し始めている。

これからの時代に本当に求められるのは、小手先の経営理論以上に、古代の哲学者が説いた「実践知」という、人間的な知性を、自分自身の経験を通して粘り強く鍛えていくこと。

そうなのかもしれないね。

【この章のポイント】

Googleが発見した「心理的安全性」の本質は、アリストテレスの言う「徳に基づく友愛」と類似性が見られる。

先行き不透明なVUCA時代のリーダーには、マニュアルのない状況で最善解を導く「実践知(フロネーシス)」が不可欠だね。

アリストテレスの思想は、2000年以上の時を超え、現代の最先端の組織論やリーダーシップ論と深く共鳴しているんだ。

まとめ アリストテレスの思想を、あなたの血肉とするために

長い時間、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとう。

最後に、これまで見てきたアリストテレスの壮大な思想を、あなたの日常に持ち帰り、これからの指針とするための、ささやかな準備をしよう。

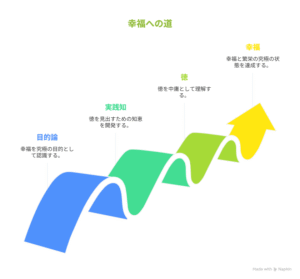

【図解で要点解説】アリストテレスの「幸福実現システム」の全体像

ここまで、たくさんの概念を見てきたね。

一度、頭の中をすっきりと整理してみようか。

アリストテレスの思想は、バラバラの知識の集まりではないんだ。

すべてが「幸福」という究極の目的に向かって、合理的に機能する、一つの洗練されたシステムだよ。

このシンプルな地図さえ頭の片隅にあれば、今後あなたが彼の思想のどの部分に触れても、きっと道に迷うことはないはずだね。

『ニコマコス倫理学』の一節に学ぶ、明日からできる最初の一歩

壮大なシステムを学んだ後で、「自分に実践できるだろうか」と、少しだけ不安に思うかもしれない。うん、その気持ちは、よく分かる。

そんな私たちに、アリストテレス自身が、彼の主著『ニコマコス倫理学』の中で、とても現実的で、温かい言葉をかけてくれているよ。

一つの燕(つばめ)が来たからといって春になるわけではないように、一日の、あるいは少しの時間の善行が、人をとことん幸福にすることはない。

これは、彼からの「完璧主義を捨てなさい」という、ささやかなメッセージなのだと、私は解釈している。

幸福とは、ある日突然訪れる、華々しいゴールではない。

それは、日々の小さな「善き行い」の、“プロセス”そのものなんだ。

今日学んだ6つの思考の型のうち、たった一つで構わない。

明日、少しだけ、意識して使ってみる。

その小さな一歩こそが、何よりも尊い実践なのだと思うよ。

焦る必要はない。

時間は、思ったよりも、十分にあるからね。

アリストテレスの思想解説 さらに学びを深めるための推薦書籍

もし、この記事を読んで、アリストテレスの思想の奥深さに、もう少しだけ触れてみたいと感じてくれたなら、それはとても素敵なことだね。

-

【最初の一冊に】初心者向けの解説書

-

まずは、思想の全体像をさらに固めるために、信頼できる現代の学者による入門書を手に取ってみるのが良いだろう。この記事で掴んだ地図を片手に読めば、驚くほどスムーズに理解できるはずだよ。

-

-

【賢者との対話へ】挑戦者向けの原典

-

そして、いつか挑戦してみてほしいのが、この記事のベースともなった『ニコマコス倫理学』(岩波文庫など、定評のある翻訳)そのものだね。少し骨が折れるかもしれないけれど、2000年の時を超えて、一人の偉大な賢者と直接対話するような、何物にも代えがたい深い読書体験が、あなたを待っている。

-

【こちらの記事も読まれています】

この記事が、あなたの日常をより豊かに、そしてあなた自身の力で意味あるものにしていくための、ささやかな「心の指針」となれば、これほど嬉しいことはない。

このブログでは、こうした時代を超えた知恵を手がかりに、私たち一人ひとりの「豊かさ」や「幸せ」とは何かを探求している。もしよろしければ、他の記事も覗いてみてほしい。

【参考文献】

Google re:Work – “Identify dynamics of effective teams”

野中郁次郎, 竹内弘高『知識創造企業』東洋経済新報社, 1996.

アリストテレス, 髙田三郎訳『ニコマコス倫理学』岩波文庫, 1971.