絶え間ない情報、誰かからの評価、先行きの見えない漠然とした不安…。

もしあなたがそんな現代の喧騒の中で、心の置き場所に困っているのなら、この記事はあなたのためのものだよ。

この記事を読めば、目先の出来事に振り回されない、ブレない「心の指針」が見つかると思うよ。

そのために、この記事では、まず「プロティノス」という哲学者が描いた世界の全体像を、一枚の地図のように分かりやすく解説しよう。

次に、「一者」「流出説」「魂」といった核心部分を一つひとつ丁寧に解き明かすよ。

そして最後に、その知恵を「悩みの階層を上がる」「根源を探る」など、明日からすぐに使える5つの具体的な「思考の型」としてお渡ししよう。

なぜ2000年も前の思想が、と思うかもしれないね。

だけど、その壮大な視点こそが、複雑な現代をシンプルに捉え直す、確かな「根拠」になるんだ。

さあ、一緒に、あなたの内なる静けさを見つける、短い思索の時間に出かけることにしようか。

【地図】プロティノスの思想とは?世界の全体像を3分で掴む

さて、本格的な話に入る前に、少しだけ準備をしようか。

これから見ていくプロティノスの思想は、なんだかとても壮大で複雑そうに感じるかもしれないね。

うん、無理もないことだよ。でも、大丈夫。

どんなに入り組んだ森だって、最初に一枚の信頼できる「地図」さえあれば、迷うことはないからね。

この章では、まずその大切な地図をお渡ししよう。

全体像をざっくりとでも掴んでおけば、この先の理解度が全く違ってくる。本当に。

肩の力を抜いて、まずはプロティノスという一人の人物と、彼が描いた世界の輪郭を、一緒にのんびり眺めてみることにしよう。

プロティノスという人物。新プラトン主義の祖・その生涯

まず、この思想を語ったプロティノスという人物についてだね。

彼は、今から約1800年も昔、古代ローマ帝国が少しずつ傾き始めていた、混乱の時代に生きた哲学者だよ。社会全体がどこかザワザワしていて、多くの人々が先行きの見えない不安を抱えていた。そういう空気感の時代だったんだね。

外の世界がそんな風に混沌とする中で、彼は人間の「内なる世界」にこそ、決して揺らぐことのない幸福と真実があるはずだ、と考えた。そして、ひたすらに思索を深めていったんだ。

彼は、あの有名なプラトンの哲学を深く学び、その思想を受け継ぎながらも、全く新しい壮大な体系へと発展させていく。

これが後に「新プラトン主義」と呼ばれる哲学の流れの、まさに源流となるわけだね。

プラトンの思想というOSを土台にして、全く新しいアプリケーションを開発した、と考えると、少しイメージしやすいかもしれない。

ちなみに、彼の思想は彼自身が本として書き残したものではないんだ。

彼の講義を熱心に聴いていた、ポルピュリオスという優秀な弟子が、その内容を一冊の本『エネアデス』として丁寧にまとめた。

そのおかげで、こうして現代の私たちまで、彼の言葉に触れることができる、というわけだ。(ありがたい)

プロティノスの思想の全体像。4つのポイントで要点解説

さて、人物像がなんとなく掴めたところで、いよいよ思想の「地図」そのものを見ていこう。

プロティノスの思想は、私たちが心のどこかで抱いている「なぜ生きるんだろう?」という素朴な問いに対する、彼からの壮大な一つの回答、と捉えることができるよ。

この地図に描かれているのは、その答えを読み解くための、たった4つの重要なポイント。これさえ押さえておけば、この先、話が少し難しく感じられても、いつでもここに帰ってくれば大丈夫だね。

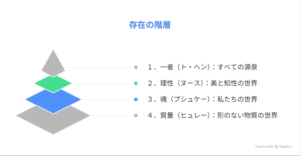

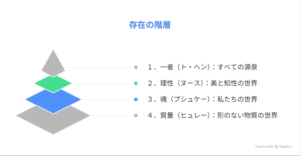

① 根源:すべては「一者」から始まった この世界のあらゆるものの、たった一つの源泉についてだね。それは「善」そのものであり、私たちの思考すら超えた、究極の存在だよ。

② 仕組み:世界は「流出」によって生まれた その「一者」から、まるで太陽から光が自然に溢れ出すように、この世界が階層的に生まれてきた、という仕組みの話だね。

③ 現在地:私たちの魂は、その過程の途中にいる では、私たち人間の「魂」は、その階層構造のどこにいるのか。その立ち位置についてだよ。

④ 目的:魂は故郷である「一者」へ還り、合一する(一体となる) そして、私たちの魂の最終的なゴールは、再びその故郷である「一者」の元へと還り、究極的にそれと一体となる(ヘノーシス)ことにある、という目的地の話だ。

この4つのポイントが、プロティノスの思想の、いわば背骨のようなものだね。

これから、この壮大な世界の仕組みを、もう少し詳しく、私たちの日常の感覚と結びつけながら見ていくことにしよう。

【この章のポイント】

プロティノスは、社会が混乱していたローマ帝国時代に「内なる幸福」を探求した哲学者。 彼の思想は「新プラトン主義」の源流となった。

思想の全体像は、

- ①根源(一者)、

- ②仕組み(流出)、

- ③ 現在地(魂/プシュケー)、

- ④目的(合一)

の4つのポイントで理解できる。

【要点解説①】プロティノスの思想の根幹「一者」と「流出説」

さて、手元の地図を開いてみようか。

最初の目的地は、全ての源泉である「一者」と、そこから世界が生まれる「流出説」という仕組みだよ。

ここは、プロティノスの思想の出発点であり、心臓部とも言える部分だね。少しだけ、思考のギアを上げてみる必要があるかもしれない。

でも、大丈夫だよ。一つひとつ、ゆっくり進んでいこう。

この世界の壮大な仕組みが分かると、不思議なもので、日常の小さな出来事の見え方も、少しだけ変わってくるものだからね。

解説「一者」から世界が生まれる「流出説」の仕組み

まず、すべての源である「一者(ト・ヘン)」とは、一体何なのか。

これは、特定の宗教が語るような人格を持った「神様」とは、少し趣が違うんだ。むしろ、この世界のあらゆる存在の「源泉」であり、「善」そのもの、と捉えるのが一番近いだろうね。

私たちの言葉や思考ではとても捉えきれない、あまりに完全で、あまりに満ち足りた、究極の存在。

それが「一者」だよ。

では、そんな完全な「一者」から、なぜ私たちを含むこの世界が生まれたのか。

プロティノスは、それを「流出(エマナチオ)」という、なんとも独特な言葉で説明したんだ。

このイメージを掴むには、やはり太陽の例えが一番分かりやすいかもしれない。

太陽が、別に「今から光を放つぞ」と意識しているわけでもなく、ただそこに在るだけで、その圧倒的な完全さゆえに、光を四方八方に放ち続けている。その光のおかげで、周りの世界が照らされ、生命が育まれていく。

これと似て、「一者」もまた、その満ち足りた完全さゆえに、存在の光が自然と溢れ出している、というわけだね。

ここで大切なのは、神様が何か意図を持って世界を「作った(創造)」のではなく、満たされたコップから水が自然に「溢れ出した(流出)」、というこのニュアンスの違い。

ここが、プロティノス思想の、本当に面白いところなんだよ。

そして、この「流出」がなぜ連鎖していくのか。そのメカニズムの鍵を握るのが、「観想(テオーリア)」という考え方だね。

少し難しく聞こえるかい。

でも、その本質はとてもシンプルだよ。

まず、完全なもの(例えば「一者」)は、その完全さゆえに、自らの中から次の存在を生み出す。そして、生み出されたすぐ下の存在は、自分を生み出したすぐ上の存在を、じっと見つめ、憧れる(=観想する)。

その「観想」によって、下の存在は、上の存在の「似姿」として、自らを形作っていくんだ。

まるで、優れた師匠の背中をじっと見つめている弟子が、いつしかその師匠の立ち居振る舞いや思考法を、自然と身につけていくのに、少し似ているかもしれないね。

この「観想」という、いわば聖なる憧れの連鎖によって、「一者」から「理性(ヌース)」が生まれ、その「理性」から「魂(プシュケー)」が生まれる。世界は、この法則に従って、生まれるべくして生まれてきた、ということになるんだ。

一者

↓

理性(ヌース)

↓

魂(プシュケー)下の存在は、上の存在の「似姿」として、自らを形作っていく

思考の型①「なぜ?」と根源を探る思考法

この「すべての物事は『一者』という根源から流れている」という壮大な世界観。

これを、私たちの日常の問題解決に、そっと応用してみよう。つまり、目の前で起きている問題にも、きっとその奥に根源があるはずだ、と考えてみるんだ。

【いつ使うか?】

パートナーと、いつも同じようなことで、つい言い合いになってしまう時。 なぜか分からないけど、仕事へのやる気が、どうしても湧いてこない時。 もやもやとした不安が、頭から離れない時。

【どうやるか?】

表面的な出来事、例えば「相手がまた、嫌な言い方をした」という事実に、カッとなって感情で反応する前に、一度、意識的に立ち止まってみる。

そして、自分に問いかけるんだ。「なぜ、相手はあんな言い方をしたんだろう?」と。

その問いに「機嫌が悪いからだ」と答えたなら、さらに問いを重ねてみる。「なぜ、機嫌が悪いんだろう?」「なぜ、その状況がそもそも生まれたんだろう?」…と。

これは、日本の製造業で有名な「なぜなぜ5回」という問題解決の手法にも、どこか似ているね。表面的な現象から、一枚、また一枚と皮を剥ぐようにさかのぼって、問題の本当の「根源」へと迫っていく思考法だよ。

【何が得られるか?】

これを実践してみると、目先の出来事に一喜一憂するのではなく、より根本的な原因に目を向ける癖がついてくる。

それは、対症療法ではなく、本質的な解決策を見つけることに繋がるし、何より、自分の感情を無駄に波立たせることなく、冷静に保つ上でとても役に立つんだ。

ただ、ここで一つ、とても大切な注意点がある。

これは「相手の心を読め」という話ではないんだ。

「きっと、こう思っているに違いない」なんていう憶測は、たいていの場合、自分の不安が作り出した幻に過ぎないからね。

この思考の型の目的は、あくまで、自分の心を落ち着かせ、問題の本質に目を向けるための「内なる技術」だということ。

私たちは、あまりに物事の表面だけを見て、すぐに白黒をつけたがるのかもしれない。でも、本当に大切なことは、目に見えない、もっと深い場所に、静かに横たわっていることが多いものだよ。

【この章のポイント】

「一者」とは、世界のあらゆる存在の「源泉」であり、「善」そのもの。

世界は「一者」から意図的に作られたのではなく、その完全さゆえに自然と「流出」して生まれた。

その仕組みの鍵は「観想」。

下位のものが上位のものを憧れ見つめることで、世界は階層的に生まれる。

これを応用し、日常の問題の「根源」を探ることで、より本質的な解決策を見つけやすくなる。

【要点解説②】プロティノスの思想における『魂』と悩みの正体

さて、地図の上で、私たちは世界の源泉「一者」から、その光が流れ出す様子を見てきたね。

では、今こうして文章を読んでいる「私」、つまり私たちの「魂」は、その地図のどこらへんにいるのだろうか。

そして、日々私たちの心を、チクチクと刺したり、あるいは、どんよりと重くさせたりする「悩み」や「苦しみ」は、一体どこからやってくるんだろう。

この章では、魂の現在地と、悩みの正体を解き明かしていくよ。

この構造がすっと腑に落ちると、自分の感情の波にやみくもに飲み込まれず、少し離れた岸辺から、それを客観的に眺めることができるようになるかもしれないね。

解説。魂(プシュケー)の階層構造と二面的な性質

プロティノスの思想によれば、私たちの魂(プシュケー)は、高次の「理性(ヌース)」の世界と、目に見える「物質(質料)」の世界の、ちょうど真ん中あたりに位置している、とされる。

ここが、本当に面白いところであり、重要なポイントなんだ。

では、なぜ私たちは悩むのか。

魂が、その故郷である「上」の世界(理性や一者)を忘れかけ、最も光が届きにくい「下」の物質世界、特に「質料(ヒュレー)」に心を奪われすぎている状態。

それこそが、彼が考える「魂が本来の姿から遠ざかっている状態」であり、これが「悩み」や「悪」の根源となるんだ。

なぜ魂がそんな、いわば板挟みのような役割を担うのかというと、魂には本来、二つの顔(性質)が備わっているからだ、とプロティノスは考えたんだ。

上を向く性質:常に、その故郷である理性(ヌース)や根源である一者に憧れ、そちらへ還ろうとする力。

私たちが抱く「理想」や「探究心」、そして「もっと善く生きたい」と願う、あの清らかな心の源泉は、ここにある。

下を配慮する性質:一方で、物質世界に降りていき、そこに秩序を与え、それを美しく整えようとする役割も担っている。

私たちが目の前の「現実」と向き合い、日々の生活を営む力は、ここから来ている。

この二つの性質を、両方持っている。

だからこそ、私たちは理想と現実の狭間で、ゆらゆらと揺れ動くんだね。

でも、これは決して魂の欠陥というわけではない。むしろ、高次の世界と現実世界の両方に関わることのできる、魂が持つ本来の豊かでダイナミックな性質、と言えるだろう。

だから、もし今あなたが何かに悩んでいるとしたら、それはあなたが弱いからではないのかもしれない。むしろ、あなたの魂が、本来還るべき気高い場所をちゃんと知っているからこそ鳴り響く、健全なアラームのようなもの。

そう捉えることも、できるんじゃないかな。

思考の型② 悩みの階層を上がる客観視の技術

魂が階層構造の中にあるのなら、私たちも意識的に、その視点の階層を移動できるはずだね。特に、悩みの渦中にいて感情に飲み込まれそうになっている時は、意識的に視点を「上げる」ことが、驚くほど有効な心の技術になるんだ。

【いつ使うか?】

仕事で大きなミスをしてしまい、頭が真っ白になっている時。 SNSで見た心ない一言が、ずっと胸に突き刺さって抜けない時。 将来への漠然とした不安で、胸がぎゅっと押しつぶされそうになっている時。

【どうやるか?】

これは、いわば「心の天体観測」のようなものだね。

地球(悩み)の表面にいると、そのことしか見えないけれど、少しずつ視点を引き上げて、月や、もっと遠い星から、それをふっと見下ろしてみる。

その視点を、意図的に獲得する技術だよ。

Step1:現在地を認識する(物質レベル)

まず、「ああ、今、自分は『起きてしまった出来事』という一番下の階層に、感情的にどっぷり浸かっているな」と、冷静に自分の状態を認める。無理にポジティブになろうとしなくていいんだ。ただ、静かに認識するだけだよ。

Step2:経験へと昇華させる(魂レベル)

次に、自分にこう問いかけてみる。「この『出来事』を、自分の成長に繋がる一つの『経験』として捉え直すとしたら、ここから何を学べるだろうか?」と。問いの力で、視点をぐっと一段引き上げるんだ。

Step3:本質を捉える(理性レベル)

最後に、さらに視座を上げる。「そもそも、この問題の**『本質』**は何だろう? この出来事が起きるに至った構造的な原因は何だろうか?」と。個人的な問題を、より普遍的な構造として、少し引いた目線で捉え直してみるんだ。

【何が得られるか?】

この3ステップを踏むことで、私たちは感情の渦から物理的に距離を取り、冷静で建設的な視点を取り戻すことができるね。気持ちが楽になる、というのは、案外こういう心の動きから生まれるのかもしれない。

もちろん、誤解してほしくないのは、これが現実から目をそらすための「現実逃避」ではない、ということだよ。

目の前の具体的な対処(例えば、関係者への謝罪やミスの修正作業など)をしっかり行った上で、自分の心を整理し、次の一歩を踏み出すために使う。

そういう思考ツールだと考えてね。

思考の型③「悪は善の欠如」で怒りを手放す方法

さて、魂の階層構造を理解したところで、もう一つ。

これは、非常に強力な視点だよ。

プロティノスは「悪とは、善が欠けている状態に過ぎない」と考えた。これは彼の主著『エネアデス』の中でも繰り返し述べられている、彼の思想の最も独創的な部分の一つなんだね。

光が当たらない場所に、影が生まれるのと同じ理屈だ。

影そのものに実体があるわけではない、ということ。

この画期的な視点は、私たちの日常、特に人間関係における「怒り」の感情を、すっと鎮める上で、驚くほど役に立つんだ。

【いつ使うか?】

理不尽な上司の言動に、どうしても腹の虫が収まらない時。 誰かの無神経な態度に、深く傷ついてしまった時。 社会の不条理な出来事に、強い憤りを感じる時。

【どうやるか?】

まず、心の中で相手を「あの人は『悪人』だ!」と断罪する思考を、意識的に、そっと脇に置こう。

そして、その代わりに、問いを切り替えてみるんだ。「この人の中で、今、一体何が『欠けている』のだろうか?」と。

それは、「心の余裕」かもしれない。「他者の痛みを想像する力」かもしれない。あるいは、自分に自信がないからこそ、他人を攻撃することで心のバランスを取ろうとしている、「自己肯定感」の欠如かもしれないね。

【何が得られるか?】

こう捉え直すことで、私たちは相手をジャッジする土俵から、静かに降りることができる。これは、相手を許すため、というよりは、自分の心が怒りの炎でこれ以上焼かれないようにするための、知的防衛術なんだよ。

もちろん、注意してほしいのは、これは相手を「可哀想な人」と見下して、優越感に浸るための思考法ではない、ということだね。

その目的は、あくまで自分の心の平穏を守ること。

相手をどうこうするためではないんだ。

誰かを「悪」と断じることは、とても簡単だ。手っ取り早いし、ある種の快感さえあるかもしれない。でも、その瞬間、私たちは自分の心を、相手と同じ土俵にまで、ぐいと引きずり下ろしているのかもしれないね。

そうではなく、ただ静かに、物事をありのままに見つめる。その強さこそが、本当の意味で、私たちを自由にしてくれるんじゃないかな。

【この章のポイント】

私たちの魂は、高次の「理性」と現実の「物質」の中間に位置している。 悩みとは、魂が「下」の物質世界(特に質料)に囚われすぎ、故郷である「上」を忘れかけている状態。

思考の型②「悩みの階層を上げる」ことで、感情の渦から抜け出し、客観的な視点を取り戻せる。

思考の型③「悪は善の欠如」と捉え直すことで、無駄な怒りから自分の心を守ることができる。

【要点解説③】プロティノスの思想が示す幸福論と魂の還る場所

これまでの章で、私たちは世界の仕組みと、その中での魂の現在地を確かめてきたね。

では、いよいよ旅の最終目的地に、目を向けてみようか。

私たちの魂は、一体どこへ向かえばよいのか。プロティノスが、その思索の果てに見出した「幸福」とは、一体どのような状態だったのだろう。

この章では、彼の思想のクライマックスである幸福論と、そこへ至るための具体的な道筋を見ていくよ。これは、単なる古代の哲学者の考え、というだけではない。

あなたが日々の生活の中で「本当に大切なものって、なんだろうな」と、ふと立ち止まって考える、静かなきっかけになるかもしれないね。

解説。魂が「一者」へ還るための3つのステップ

まず結論から言ってしまうと、プロティノスにとって、魂の究極の幸福とは、この世で富や名声を手に入れることではなかったんだ。

それは、魂がその故郷である「一者」の元へ還り、再びそれと一体となること(ヘノーシス)だね。

何か新しい特別なものに「なる」のではなくて、本来いた場所に、ただ「還る」。

ここが、彼の幸福論の、なんとも優しくて、そして力強いところなんだ。私たちは、すでに内側にその答えを持っている、ということだからね。

では、どうすれば魂は故郷へ還ることができるのか。

プロティノスはそのための具体的な「登山ルート」のようなものを、3つのステップで示してくれている。

これもまた、『エネアデス』の中で、魂が目指すべき道筋として具体的に語られていることだね。それはまるで、宇宙船が重力に逆らって、大気圏を離脱していくプロセスにも似ている。

Step1:浄化(カタルシス)

まず最初のステップは、魂を重くしている余計なものを、一つひとつ手放していくことだ。物質的なものへの過剰な欲望や、他人からの評価に一喜一憂してしまう心。

そういった「魂の曇り」を丁寧に払い、身軽になる段階だね。宇宙船が、不要になったブースターを、潔く切り離していくイメージだよ。

Step2:徳の実践(魂の調律)

次に、善く生きることを通じて、魂そのものの調律を、静かに整えていく。

知恵、勇気、節制、正義といった「徳」は、日々の選択の中で実践すべきであり、魂をより高次の世界へ向かわせるための、重要な訓練となる。

これによって、魂の内なる秩序を取り戻し、姿勢をすっと安定させるんだ。

Step3:知の探求

そして最後は、魂の視点を、より高次の世界へと引き上げていくんだ。美しい芸術に深く触れたり、学問や哲学によって物事の本質を探求したりすること。

これらを通じて、魂は故郷である「理性(ヌース)」の世界に近づき、最終的には、そのさらに先にある「一者」へと向かっていくんだね。

この3つのステップは、一見すると少しストイックで、現代を生きる私たちには、少し縁遠いものに聞こえるかもしれない。その気持ちも分かるよ。

でもその本質は、日々の生活の中で、ごく小さな形で、誰もが実践できるものなんだ。

思考の型④「内なる中心」に立ち返り心を調律する

この思考の型は、先ほどの魂の上昇ステップにおける「浄化」と「徳の実踐」を、現代の日常で無理なく行うためのものだ。

スマートフォンの地図アプリがズレてしまった時に、コンパスをリセットして調整するように、私たちの心も、日々の情報でズレてしまった時に、定期的に調整(キャリブレーション)してあげる必要があるんだ。

【いつ使うか?】

SNSを見て、きらきらした誰かと自分を比べてしまい、心がざわつく時。 人からの評価が気になって、自分らしい判断ができなくなりそうな時。 あまりに多くの情報に触れすぎて、頭の中が、ただただ騒がしい時。

【どうやるか?】

難しいことは、何もないよ。

数分間だけでもいいので、一人になれる静かな場所に移動する。ゆっくりと目をつむり、自分の呼吸が、体を出たり入ったりする感覚に、ただ意識を向けてみよう。

そして、心の中で、外の世界と自分の内側との間に、静かに一本の線を引いてみる。

「他人の評価や、外で起きている出来事は、自分の『内なる中心』の価値とは、直接は関係がない」とね。

最後に、「自分にとって、本当に大切なことは何だろう?」と、一つだけ問いかけ、答えを急がずに、ただその問いと共に、静かに座ってみるんだ。

【何が得られるか?】

この短い時間を持つだけで、私たちは外部の情報というノイズから自分を切り離し(浄化)、自分自身の価値基準に立ち返る(徳の実践)ことができる。

そうすることで、心の平穏と、誰かの人生ではなく「自分自身の人生を生きる」という主体性を、少しずつ、でも確かに、取り戻していくことができるだろう。

もちろん、これは他人の意見を全く聞かなくなる「頑固さ」とは、全く違うものだね。

むしろ、自分の中に揺るがない中心があるからこそ、他人の建設的な意見を、感情的にならずに冷静に受け止め、自分の成長の糧にすることができるようになるんだから。

思考の型⑤美しいものに触れて魂の視点を上げる

そして、この思考の型は、魂の上昇ステップの最後、「知の探求」、特にプロティノスが非常に重視した「美の探求」を、最も手軽に、そして楽しく実践する方法だよ。

いわば、「魂のビタミン補給」のようなものだと考えてみて。

【いつ使うか?】

- 日々の忙しさに追われて、なんだか心がカサカサに乾いているな、と感じる時。

- 目の前の細かいことばかりに気を取られて、視野が狭くなっているな、と感じる時。

- 理由はないけれど、何か善いもの、清らかなものに、ただ触れたい、と感じる時。

【どうやるか?】

これも、何か特別なことをする必要は、全くないんだ。

あなたが、心の底から「ああ、美しいな」と感じるものに、ただ意識的に触れる時間を作るだけだよ。

例えば、

- 好きな音楽を、他のことをせずに、ただ集中して聴いてみる。

- ふと立ち寄った公園で、木々の葉が風にそよぐ様子を、ただぼんやりと眺めてみる。

- 美術館で、一枚の絵の前に、時間を忘れて、すっと佇んでみる。

- 心に響く詩や、美しいと感じる文章を、小さな声で、自分に読んで聞かせてあげる。

【何が得られるか?】

プロティノスによれば、この世界で私たちが感じる「美」とは、高次の世界である「理性(ヌース)」の輝きが、この物質というキャンバスに、ぽっと現れたものだ、とされる。

つまり、私たちが美しいものに触れる時、私たちの魂はその故郷の光を思い出し、どこか懐かしさを感じている、というんだね。

それによって、魂の視点は自然と引き上げられ、日常の些細な悩みから解放される、大切なきっかけを得ることができる。

考えてみれば、美しいものに触れている時、私たちは、損得勘定や他人の評価を、一時的にすっかり忘れているよね。

あの、ただ純粋に「善い」と感じる静かな時間こそ、私たちの魂が、本来の姿にそっと近づいている瞬間、なのかもしれない。

【この章のポイント】

プロティノスが考える究極の幸福とは、魂がその故郷である「一者」と一体になる(ヘノーシス)こと。

そこへ至る道筋として、①浄化、②徳の実践(訓練)、③知の探求、という3つのステップがある。

思考の型④「内なる中心に立ち返る」ことで、日常的に魂を調律し、平穏を保つことができる。

思考の型⑤「美しいものに触れる」ことで、魂の視点を引き上げ、心の潤いを取り戻せる。

【深掘り】なぜプロティノスの思想は現代にこそ必要なのか

ここまで、プロティノスが描いた壮大な思想を見てきたね。

古代ローマの哲学者が考えた、一見すると、どこか非現実的にも思えるこの思想。

でも、不思議なことに、その言葉は2000年近い時を超えて、現代を生きる私たちの心に、静かに、でも深く染み渡るものがあるように感じる。

この最後の章では、少し視点を変えて、「なぜ今、この古い思想が、これほどまでに私たちの心を捉えるのか?」、その理由を、もう少しだけ深掘りしてみたいと思う。

他の哲学や、現代の心理学の知見とも比べながら、その独特な魅力と、変わらない普遍性に、そっと光を当てていこう。

SNS疲れと承認欲求への解決策としてのプロティノス思想

他者からの「いいね」の数で、自分の価値が決まってしまうような、あの奇妙な感覚。常に誰かの評価の目に晒されて、心がじわじわとすり減っていく…。

もしあなたが、そうした「SNS疲れ」のようなものを少しでも感じたことがあるなら、その根源には、”自分の価値基準を自分の外側に置いてしまう”「承認欲求」の問題があるね。

この、いかにも現代的な心の病に対して、プロティノスの思想は、とても明確な処方箋(あるいは診断)を下してくれるんだ。

それは、

「魂の価値の源泉は、その故郷である『一者』との繋がりにしか、本来ありえない」

という、実に力強い言葉だよ。

外部の評価という、常に移ろいゆく不確かなものによって、あなたの魂の本質的な価値が、増えたり減ったりすることなんて決してないんだ。

考えてみれば私たちの魂は、本来、根源との繋がりという本質的な栄養で満たされるべきなのかもしれない。

それなのに、その代わりに、他者からの承認という手軽で刺激的な「ジャンクフード」で、一時的な心の空腹を紛らわせようとしている。

SNS疲れとは、いわば「魂の栄養失調」のような状態だ、と見ることもできるね。

だからこそ、私たちが前の章で見た、思考の型④「内なる中心に立ち返る」という実践が、この終わりなき承認欲求のゲームから自ら降りるための、具体的でとても有効なアクションになるんだ。

これは、現代における最も静かだけど最も力強い自己肯定の方法論の一つだと、私は思うよ。

いつの時代も、人は他人の目を気にして生きてきた。

でも、現代は、その「目」の数が、ポケットの中の小さな画面を通して、とんでもない数に増えてしまったんだ。

だからこそ、意識してその画面から顔を上げ、自分の内側にある、誰にも奪われることのない静かな庭を、ただ眺める時間が、これまで以上に大切になっているんだろうね。

プラトンとの違いは?ストア派哲学との比較で見る独自性

プロティノスの思想が、哲学の歴史の中でどれほどユニークなものだったのか。

それを知るために、他の有名な哲学との位置関係を、少しだけ見ておこう。そうすることで、彼の思想の輪郭が、よりくっきりと見えてくるはずだ。

まず、師であるプラトンとの関係だけど、プロティノスはプラトンの「イデア論」(この世界とは別に、完璧なイデアの世界があるという考え)を深く受け継いだ。

でも、彼はそれを静的な二つの世界として捉えるのではなく、

「一者」という究極の源泉から、全てが動的に『流出』してくるプロセスとして描き直したんだ。

ここに、プロティノスの大きな革新性があるね。

そして、同じく「心の平穏」を重視したストア派との比較は、本当に興味深いものだよ。

このように、両者は「心の平穏」という共通のゴールを目指しながらも、そのアプローチは、実に対照的だね。

ストア派が、いわば社会の荒波を乗りこなすための実践的な処世術を説いたのに対し、

プロティノスは、魂そのものが内なる世界を探求し、その故郷である根源へと還っていくこと、そのものに究極の価値を見出したんだ。

どちらが優れている、なんていう話ではもちろんないよ。ただ、目指す山の頂上が、少しだけ違うということだ。

あなたは、嵐の中でびくともしない堅牢な『要塞』を築きたいかい?

それとも、嵐の源である静かな海そのものへ『帰る』ことを望むかい?

この問いにどう感じるかで、あなたがどちらの哲学に心を惹かれるかが、少し見えてくるかもしれないね。自分の性質に合った地図を選ぶことが、おそらくは、何より肝心なんだろう。

「一者との合一」と心理学の「フロー状態」の共通点

さて、最後に、プロティノスが語る究極の幸福「一者との合一」についてだね。

これは、私たちには縁遠い、一部の特別な人だけの神秘的な体験なのだろうか。

いえいえ、実は、そのきらめきの片鱗は、私たちの日常の中に、確かに隠されているんだ。

現代の心理学者ミハイ・チクセントミハイは、「フロー状態」という心の状態を提唱した。

これは、時間を忘れ、自分という感覚さえも消え、目の前の活動に完全に没入している、最高の集中状態のことだよ。スポーツ選手が言う「ゾーンに入る」という、あの感覚も、これとほぼ同じものだと考えられている。

あなたが、時間を忘れて何かに夢中になった最後の瞬間は、いつだった?

それが絵を描くことでも、スポーツでも、あるいは夢中で仕事に取り組んでいる時でも構わない。あの、自分と対象との境界線が、すーっと溶けていくような感覚を、少しだけ思い出してみてほしい。(私の場合はテトリス)

この「フロー状態」と、プロティノスが語る「一者との合一」には、驚くほどたくさんの共通点があるんだ。

自我の超越: どちらの体験においても、「私」という普段の意識が薄れ、より大きな何かとの一体感が生まれる。

至福感: 言葉にするのが難しいほどの、深い満足感や喜びに包まれる。

内発的動機: 他人からの評価のためではなく、その行為自体が目的となり、純粋な喜びを感じる。

もちろん、フロー状態が、そのまま「一者との合一」というわけではないだろう。

でも、それは、私たちの魂が日常の中で垣間見ることのできる、故郷の輝きの一瞬、と言えるのかもしれないね。

言葉や時代が違っても、人間が求める最高の心のあり方には、深く、深く通じ合うものがある。これは、本当に興味深いことだね。

呼び名は、何でもいいんだ。

大切なのは、私たちが損得勘定をすっかり忘れて何かに没頭できる、あの静かで満たされた時間を、人生の中に意識して見つけていくこと。おそらく、幸福への道というのは、そういう小さな瞬間の、丁寧な積み重ねなんだろうから。

【この章のポイント】

プロティノスの思想は、SNS疲れの根源である「承認欲求」に対し、「価値の源泉は内側にある」という明確な解決策を示す。

ストア派が社会で動じない「要塞」の哲学なら、プロティノスは根源へ還る「帰郷」の哲学であり、そのアプローチは対照的。

究極の幸福「一者との合一」は、現代心理学の「フロー状態」と多くの共通点を持ち、その片鱗は私たちの日常の中にもある。

まとめ プロティノスの思想を、変化の時代の「心の指針」に

この記事を通して、私たちは

「すべては一つの根源“一者”から生まれ、私たちの魂は、その故郷へ還る過程の途中にある」

という、プロティノスの壮大な世界観を、共に眺めてきたね。

情報や他者の評価といった、絶え間ないノイズの中で、私たちはしばしば自分の現在地を見失いがちだ。

そんな時代だからこそ、自分の価値を「内なる中心」に置き、物事の表面ではなく、その奥にある根源に目を向ける彼の思想が、まるで心の道しるべのように、確かな方向を示してくれるんだ。

ご紹介した5つの思考の型は、この壮大な哲学を、明日からのあなたの日常で使える、具体的で小さな「一歩」へと翻訳したものだね。

プロティノスの思想は、絶対的な答えを何か一つ、あなたに押し付けるものではない。

むしろ、あなたが人生の岐路に立って迷った時、あるいは、ただ心の静けさを取り戻したいと願う時に、いつでも立ち返ることのできる「心の指針」や「思考の道具箱」のようなもの、と考えるのが一番しっくりくるように思うよ。

もちろん、ここで紹介した思考の型は、現実の複雑な問題のすべてを解決する万能薬ではない。

時には、目の前の具体的な行動を起こすことや、信頼できる他者、あるいは専門家の助けを求めることが不可欠な場面もあるだろうね。

大切なのは、そうした現実的な対処と、ここで紹介したような内面を整える技術、その両方のバランスを賢明に取っていくことなのだと思う。

そして、何より覚えておいてほしいのは、すべてを完璧に実践しようとする必要はない、ということだ。

ただ、「そういえば、こういう見方があったな」と、日常の中でふと思い出す瞬間がある。それだけで、あなたの見える世界は少しずつ、確実に変わっていくはずだからね。

私たちは皆、それぞれの人生を歩む、一人の探求者なのだろう。

そして、時折空を見上げて、故郷の星の光を確かめるように、自分自身の内なる静けさに立ち返る時間が必要なのかもしれないね。

あなたのこれからの歩みが、穏やかで、実り豊かなものであることを、心から願っているよ。

【この記事のポイント】

プロティノスの思想は、世界の根源から魂の目的に至る壮大な地図を描き出している。

「一者」「流出説」「魂の階層」といった概念は、現代の悩みを客観視するための強力な視点となる。

紹介した5つの思考の型は、古代の知恵を、日常で使える実践的なツールへと落とし込んだもの。

この思想は、絶対的な答えではなく、変化の時代を生きる私たちの、頼りになる「心の指針」となりうる。

もし、あなたが「豊かさ」や「幸せ」とは何か、というテーマについて、もう少し考えてみたいと思われたなら、こちらの記事も、何か新しい視点を与えてくれるかもしれません。

【こちらの記事も読まれています】