情報が溢れていて、本当に大切なものが見えなくなる。思考はいつも騒がしくて、何だか判断することにも疲れてしまう。

うん、そういうことってあるよね。

そんなあなたの日常に、この記事は、一生使える「思考の道具」を手渡すよ。

この記事では、1000年以上も前の賢者、イブン・シーナーの思想。

その核心をぐっと3つの要点に絞り、さらに、明日からあなたがすぐに使える4つの具体的な「思考の型」として、その使い方を丁寧に解説していくよ。

時代で変わる小手先の技術ではなく、人間の普遍的な「OS」そのものを探求した彼の知恵だからこそ、今も私たちの、静かで確かな助けとなるんだ。

さあ、その設計図を、一緒に紐解いていこうか。

なぜ今、1000年前のイブン・シーナー思想なのか?

情報過多の時代にこそ、イブン・シーナーの思想が必要な理由

朝、目が覚めてスマートフォンを手に取った瞬間から、もう、情報の波がどっと押し寄せてくる。

SNSの通知、ニュース速報、未読のメール。思考の隙間なんて、あっという間に埋め尽くされてしまうね。

そういう毎日が、すっかり当たり前になった。

たくさんの情報に触れているはずなのに、かえって物事の本質が見えなくなっていくような、常に何かに急かされているような感覚に陥る。一つのことをじっくり味わうように考える余裕なんて、どこかに置いてきてしまったような気がする。

うん。そういうことって、あるよね。

実は、今から1000年以上も前に、これとは全く逆の試みをした人がいるんだ。

分野という壁をひょいと超えて、あらゆる知を「統合」し、世界の「本質」を一つの体系として捉えようとした人。

それが、この記事で取り上げるイブン・シーナーだよ。

彼のやろうとしたことって、現代の言葉で言うなら、たぶん「究極の知的生産術」とか「情報編集術の古典」みたいなものかもしれないね。混沌とした知識の中から法則性を見つけ出し、静かに構造化し、体系化していく。

それって、情報過多の時代を生きる私たちが、日々、無意識に「こうできたらいいのに」と願っている、知的作業そのものだと思わないかな。

時代を超えて有効な、人間という「OS」への根源的な洞察

ここで、きっとあなたはこう思うはず。「でも、科学も社会も全く違う1000年前の考え方が、本当に現代で通用するの?」とね。

うん、それはとても的を射た大切な問いだよ。

この問いに答えるために、一つ、比喩を使ってみようか。私たちの世界を、コンピューターのようなものだと考えてみて。

アプリケーションとは、時代や文化によって、くるくると変化していくもの。

テクノロジー、社会の制度、その時々の流行。

これらは日々、目まぐるしくアップデートされていくものだね。

OS(オペレーティングシステム)とは、時代を超えても、そう簡単には変わらない、人間の根本的な仕組みのこと。

物事を理解しようとする知性の働きとか、喜びや怒りといった感情の動き、そして心と体の不思議な繋がり。

こういうのって、1000年前も今も、実はそんなに大きくは変わらないんだ。

イブン・シーナーという人が本当にすごいのは、目先の「アプリケーション」の解説じゃなくて、この普遍的で根源的な「人間OS」の構造そのものを解明しようとした点にあるんだ。

彼は哲学者であると同時に、最高の医師でもあったからね。人間の「心」と「身体」の両面から、このOSの探求に、その生涯を捧げた人だった。

だからこそ、OSが変わらない限り、彼の洞察は1000年の時を超えて、私たちの助けとなり得るんだよ。

さて。次の章からは、いよいよ、この「人間OS」の設計図とも言える、彼の思想の核心に、一緒に迫っていこうか。

【この章のポイント】

情報過多の現代において、物事の本質を捉えようとしたイブン・シーナーの「知の統合術」は、有効な視点となる。

彼の思想は、時代で変わる「アプリ」ではなく、普遍的な「人間OS」の仕組みを探求したため、1000年後も色褪せない。

【要点解説】イブン・シーナーの思想を支える3つの柱

要点① 存在論。目の前の問題は「現象」か、それとも「本質」か

なぜかいつも、仕事がうまくいかない。ダイエットが、どうしても続かない。

私たちはつい、目に見える「結果」ばかりを、ぐるぐると追いかけてしまいがちだね。でも、そのざわめきの裏には必ず、もっと静かで、根深い「原因」が隠れているものなんだよ。

イブン・シーナーは、この世界のあらゆる存在を、たった2つの種類に分けて考えた。この視点が、問題の本質をすっと見抜く上で、とても役に立つんだ。

可能的存在

これは、「何かの原因があって、初めて存在する」ことができるもののこと。私たちの周りにある、ほとんど全てのものがこれにあたるね。例えば、目の前にある木の机。これは、木という材料と、それを作った人がいて初めて、机としてここに存在できる。

私たちの悩み、つまり「うまくいかない」という目に見える結果もまた、何かの原因によって生み出された「可能的存在」だと言えるよ。

必然的存在

こちらは、「他の何にも依存せず、それ自体が原因となって存在する」唯一のもののこと。彼の思想では、これが世界の全ての、静かな根源となる。

少し壮大な話に聞こえるかもしれないね。

でも、この考え方を私たちの日常にそっと当てはめてみると、とても面白いことが見えてくるんだ。

それは、私たちの目の前で起きている問題は、すべて何かの結果として生じた「現象(可能的存在)」であって、その背後には必ず、本当に取り組むべき「本質的な原因」がある、という見方だね。

この「現象」と「本質」を丁寧に見分ける視点が、後ほどご紹介する思考の型①「二元フィルター」の、土台となる。

では、私たちの内面、つまり「心」は、彼はどのように捉えていたのだろうか。次に、彼の人間に対する、とても鋭い洞察を一緒に見ていこうか。

要点② 魂魄論。「私」とは何か?自分を乗りこなす内なる地図

感情にふわっと流されてしまって、後で静かに後悔したこと。理由もなく、心がずんと重くなって、どうしてもやる気が出なくて困ってしまうこと。

自分自身の心の持ち主であるはずなのに、なぜか思い通りにコントロールできない。そんな風に感じること、あるよね。

イブン・シーナーは、その複雑な「私」という存在を、機能の異なる3つの層に分けて考えた。これは、1000年前の心理学モデルのようなもの、と捉えてもらってもいいかもしれない。

植物的魂:身体のメンテナンス担当。生命を維持する機能のことだね。私たちが意識しなくても、すーすーと呼吸をしたり、食べたものを消化したり。24時間働き続けてくれる、身体の、健気な土台だ。

動物的魂:感情と欲望のエンジン。快を求め、不快を避ける衝動のこと。お腹がすいた、誰かに認められたい、という欲求。あるいは、カッとなる怒りや、胸が温かくなるような喜び。私たちの行動のエネルギー源だけど、時に、とんでもない方向に暴走してしまうこともある。

理性的魂:冷静なナビゲーター。物事を論理的に考え、善悪を判断し、長期的な視点で計画を立てる、いわば司令塔のような役割だね。

彼は、この「私」という意識について、とても興味深い思考実験を残しているんだよ。

もし、あなたが音も光も、そして自身の身体の温かさや重ささえも一切ない、完全に無感覚の空間に生まれてきたとしたら。

それでも、「自分は存在する」と、確信できるだろうか?

彼は「できる」と考えた。

たとえ身体という生々しい感覚がなくても、それを認識している「意識」そのものは、ちゃんと存在する。それこそが、人間の本質である「理性的魂」なのだ、とね。

この3つの層のバランスを取ることが、自分自身という、少し厄介で、面白い存在を上手に乗りこなす鍵となるんだ。特に重要なのが、この「理性的魂」。

イブン・シーナーは、この理性が「あるもの」と繋がることが、人間の成長の鍵だと考えた。

それが、次の知性論に、静かに繋がっていくよ。

要点③ 知性論。「ひらめき」はどこから来るのかという問いへの答え

良いアイデアが、ふと天から降ってきたように感じたこと。バラバラだった知識が、ある瞬間に、ぱちぱちっと音を立てて一つの線で繋がったこと。

誰しも、そういった「ひらめき」の体験が、一度や二度はあるんじゃないかな。この不思議な体験を、イブン・シーナーは「個人の脳内だけで起きているわけではない」と考えたんだ。

少し、現代のテクノロジーで例えてみようか。

私たちの知性(可能知性)

これは、「高性能なパソコンやスマートフォン」のようなものだね。素晴らしいポテンシャルを秘めている。能動知性

これは、「クラウド上の巨大なデータベース」や「インターネット」そのもの。人類がこれまでに蓄積してきた、普遍的な知恵や真理の、静かな集合体だと考えてみて。

彼の考えによれば、私たちのPC(個人の知性)は、クラウド(能動知性)に接続し、必要な情報をすっとダウンロードすることで初めて、その真価を発揮できる、ということになる。

つまり、学習とは単に知識を頭に詰め込む作業ではなくて、この普遍的な知のネットワークに、いかに上手くアクセスするか、その方法を学ぶこと。

そして「ひらめき」とは、その接続が、ふっとうまくいった瞬間に起きる現象。そんな風に捉えることができるんだ。

この「能動知性」こそ、人間が目指すべき、知の源泉だね。

では、これまで見てきた3つの要点(存在・魂・知性)は、彼の壮大な世界観の中で、一体どのように結びついていくのだろうか。

次の章で、その全体像の謎を、一緒に解き明かしていこう。

【この章のポイント】

存在論: 世界は「本質的な原因」と、それによって生じる「現象」に分けられる。

魂魄論: 人間は「身体」「感情」「理性」の三層構造で成り立っている。

知性論: 個人の知性は、普遍的な知の源泉(能動知性)に接続することで覚醒する。

【深掘り解説】イブン・シーナー思想の全体像と本当の目的

思想の全体像。3つの要点は、壮大な設計図の中でどう繋がるのか

さて。これまで見てきた「存在」「魂」「知性」という3つの話。これらは一見、別々のテーマに見えるかもしれないね。

でも、イブン・シーナーの頭の中では、これら全てが、驚くほど美しい一本の線で繋がっていたんだ。その壮大な繋がりを、少しだけ覗いてみようか。

彼の世界観の根幹には、「流出説」という考え方がある。

これは、世界の生成プロセスを描いた、壮大で、どこまでも論理的な設計図のようなもの。

「全ては、たった一つの完璧な存在から、光が静かに溢れ出すようにして始まった」

そう彼は考えた。

このプロセスの中に、先ほど学んだ3つの要点をそっとはめ込んでみると…不思議なことに、すっと全体像が浮かび上がってくるんだ。

出発点(存在論)

まず、全ての頂点に、自らが原因である「必然的存在(神)」が、静かに存在する。これが、世界の全ての始まりだよ。プロセス(知性論)

そこから、まるで滝の水が岩肌を伝って流れ落ちるように、第1知性、第2知性…と段階的に世界が「流出」していく。そして、私たち人間界に最も近い場所に、あの「能動知性」が生まれるんだ。人間(魂魄論)

能動知性は、私たちの世界に、そっと影響を与える。そして、そこに住む人間の最も高次な部分である「理性的魂」に、静かに働きかける。私たちの「ひらめき」は、どうやらこの接点から生まれるようだね。私たちの世界(存在論)

そして、私たちの周りにある物質や、日々起きる出来事は、この流出のプロセスによって生み出された、それだけでは存在できない、儚い「可能的存在」ということになる。

どうかな。

このように、彼の思想では、宇宙の成り立ちから私たち人間の心に至るまでが、一つの壮大で連続した論理によって、完璧に繋がっている。

それは、部分だけを見ていてはわからない、全体としての調和と秩序に貫かれた、どこか音楽のような、美しい世界観だと言えるかもしれないね。

後世への影響。西洋哲学の歴史をどう変えたのか

このイスラム世界の賢者が、たった一人で構築した、緻密で壮大な思想体系。

実はこれが、遠く離れたヨーロッパのキリスト教世界の、知の歴史そのものを、根底からがらりと書き換えることになるんだ。

彼の思想は、単なる机上の空論ではなかった。その証拠に、彼の著作は次々とラテン語に翻訳され、中世ヨーロッパの大学では、誰もが読むべき必読書となる。

特に、医学に関する大著『医学典範』は、17世紀に至るまで、実に600年もの間、西洋医学の標準テキストとして使われ続けたんだ。

…これは、本当に驚異的なことだよね。

哲学の世界でも、その影響は絶大だった。

キリスト教世界で最も偉大な神学者と言われる、トマス・アクィナス。

彼が自身の哲学を構築する上で、イブン・シーナーの著作、特に「存在」に関する議論を深く、深く研究し、多大な影響を受けたことは、よく知られている。

なぜ、宗教も文化も違う世界に、これほどまでに彼の思想は受け入れられたのだろうか。

その大きな理由の一つは、彼が、両方の世界にとっての共通の知的遺産であったアリストテレスという「共通言語」を使い、宗教という垣根をひょいと超える、普遍的な論理の体系を打ち立てたからだろうね。

彼の思想は、まさに異なる文明の間に架けられた、巨大で、静かな「知の架け橋」だったんだ。

彼の思想が目指した、究極の「人間の幸福」とは

では、イブン・シーナーは、一体何のために、これほど壮大な世界の設計図を描いたのだろうか。それは、単なる知的なパズルを解くためだったのだろうか。

いいや、違うよ。

彼の思想が最終的にどこを目指していたのか。その核心には、常に「人間の幸福」というテーマがあった、と私は考えているよ。

彼にとっての「幸福」や「至福」とは、物質的な豊かさや、泡のように消える一時的な快楽のことではなかった。

人間が持つ最も高貴な部分である「理性的魂」が、知性を磨き上げ、その源泉である「能動知性」と再び、静かに結びつくこと。

それこそが、人間が到達しうる最高の状態であり、本当の幸福なのだ、と彼は考えたんだ。

少し難しいかもしれないね。

現代の言葉に翻訳してみるなら、こういうことかもしれない。

小手先の知識ではなく、物事の普遍的な真理や本質を深く理解し、自分の生き方と、それがすっと一致していること。そして、それによって得られる、外部の状況に決して揺さぶられることのない、心の静けさや、じんわりと温かい、深い納得感のこと。

彼の思想は、単なる世界の分析ではなくて、「人間はいかに生きるべきか」という、大きな問いに対する、彼なりの誠実な答えだったのだろうね。

この壮大な目的を、私たちの日常の中で、ほんの少しでも実現するためには、どうすればいいのか。そのための具体的な「思考の道具」が、いよいよ次にご紹介する、4つの思考の型なんだ。

【この章のポイント】

彼の思想の全体像は、神(必然的存在)から世界が段階的に流出するという、壮大で論理的な設計図に基づいている。

この思想は西洋世界に絶大な影響を与え、文明間の「知の架け橋」となった。

彼の思想が最終的に目指したのは、人間の理性が真理と結びつくことによって得られる、究極の「幸福」だった。

【結論】イブン・シーナーの思想から学ぶ、日常で使える4つの思考の型

思考の型①:問題の根本原因を炙り出す「二元フィルター」

私たちはつい、目の前の問題に対して「対症療法」を繰り返してしまいがちだよね。

例えば、寝不足が原因なのに、エナジードリンクをぐいっと飲んで無理やり乗り切ろうとするようなこと。根本的な原因にアプローチしない限り、問題は形を変えて、またすぐにひょっこり顔を出すものだ。

ここで役立つのが、イブン・シーナーの【存在論】だよ。

彼の「現象(可能的存在)」と「本質(必然的存在)」を見分ける視点を、問題解決のツールとして、少し応用してみよう。

思考のステップ

まず、あなたが抱えている悩みや問題を一つ、ぽつんと紙に書き出す。

次に、それに対して、「これは『結果として起きている現象』だろうか?」と、問いかける。

もし「YES」であれば、「では、なぜこの現象が起きているのだろうか?」と、その原因を、そっと探る。

そして、出てきた原因に対して、またステップ2と3を、ゆっくり繰り返していくんだ。

これ以上は遡れないな、と感じる「根本原因」にたどり着くまで、この問いを続けてみて。

もちろん、このフィルターは強力な分、少し注意も必要だね。

世の中の全てが、綺麗な白黒で割り切れるわけではないから。これはあくまで問題の構造を整理するための道具であって、複雑な現実を、無理やり単純化しすぎないように、気をつけてみてほしい。

この型が目指すのは、場当たり的な対処からの、静かな脱却だね。

思考の型②:感情に振り回されないための「内なる三層分析」

カッとなって、つい言い過ぎてしまったり。理由のない不安に、心がぎゅっと掴まれて、一歩も動けなくなってしまったり。

自分自身の主であるはずの私たちが、なぜ、感情の奴隷のようになってしまうことがあるのだろうか。

イブン・シーナーの【魂魄論】は、この混沌とした私たちの内面を整理するための、「内なる地図」となってくれる。自分自身を「身体・感情・理性」の三層で、少しだけ客観的に観察してみるんだ。

思考のステップ

心が乱れた時、あなたの心の中に、3つの小さな部屋がある、とイメージしてみて。

【身体の部屋】を、そっと覗く。「睡眠は足りているかな?」「ちゃんとした食事は摂れているかな?」など、物理的な状態を、静かにチェックする。

【感情の部屋】を、次に覗く。「今、何を感じている?(怒り、不安など)」「その引き金は何だったんだろう?」と、良い悪いを判断せずに、ただ、ぼんやりと眺める。

【理性の部屋】を、最後に覗く。「本来の目的は何だっけ?」「今、最も賢明な行動はなんだろう?」と、冷静な視点に、すっと切り替えてみる。

ここで最も大切なのは、この分析を、自分自身を裁くために使わないことだよ。

特に、「理性の声」で「感情」を責め立てるのは、かえって逆効果になる。目的は、それぞれの状態を、ただ「ああ、そうなんだな」と知ること。それだけで、心には驚くほどの静けさが戻ってくるものだよ。

この型が目指すのは、感情の奴隷ではなく、優れた乗り手になることだね。

思考の型③:心と体を最適化する「双方向アプローチ」

心が疲れると、体がずしりと重くなり、体調が優れないと、気分も晴れない。この誰もが知る感覚を、イブン・シーナーは1000年も前に、じっと見抜いていたんだ。

心と体は不可分であるという彼の洞察に基づき、両方向から自分自身を整えるアプローチを、試してみよう。

【体 → 心】のアプローチ(心が動かない、思考がまとまらない時)

思考で解決しようとするのを一旦やめて、まず物理的に体を動かしてみる。目的は「気分転換」というより、「脳の血流を、そっと変えてあげる」という、明確な意図を持つことだ。

-

具体的なアクション

-

5分間、少し早足で散歩する。

-

階段を数回、とんとんと上り下りしてみる。

-

冷たい水で、顔を洗う。

-

【心 → 体】のアプローチ(大事な場面で緊張する、プレッシャーを感じる時)

体の反応(どきどきする心拍数など)を無理に抑えようとせず、まず心に働きかけてみる。

-

具体的なアクション

-

静かな場所で、呼吸の「吸う」「吐く」だけに、意識を集中する。

-

「大丈夫、準備はしてきた」と、肯定的な言葉を、自分にかけてあげる。

-

「この緊張は、自分が真剣な証拠だ」と、状況の意味を、少しだけ捉え直してみる。

-

これは魔法ではないよ。

心と体の、丁寧な対話のようなものだね。即効性を求めすぎず、日々の習慣として取り入れることで、両者のパートナーシップは、着実に深まっていくものだよ。

この型が目指すのは、心と体が、最高のパートナーシップを築いている状態だ。

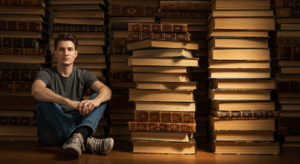

思考の型④:学びの効率を最大化する「知のインストール術」

新しい分野を学ぼうとする時、膨大な情報の中から、どこから手をつければいいか分からなくなる。そんな経験はないかな。我流の学びには、どうしても限界があるものだ。

ここで活きてくるのが、イブン・シーナーの【知性論】だよ。

個人の小さな知性を、人類が築いてきた普遍的な知の体系(能動知性)に、意図的に接続する方法だね。

思考のステップ

インストール(土台作り)

まず、その分野で信頼されている「古典」や、全体像を解説する「概論書」を、最低1冊、じっくりと通読する。目的は、その分野の基本的な考え方や共通言語(OS)を、自分の中に、そっとインストールすることだ。

エミュレート(実践)

インストールしたOSを「指針」として、具体的な実践(仕事や学習)を行う。この時、常に「原理原則に立ち返れば、これはどう考えられるだろう?」と、土台と実践を、軽やかに行き来することを意識する。

アップデート(検証と統合)

実践で得た成功や失敗を、もう一度OSに照らし合わせて検証する。「なぜ上手くいったのか」を原理原則で説明できるようになることで、その成功は、再現可能なスキルへと、静かに昇華される。

ただし、知識の奴隷になってはいけないよ。

インストールした知識は、あくまで思考の「土台」だ。

それを鵜呑みにせず、あなた自身の経験を通して批判的に検証し、再構築していく。そのプロセスを経て初めて、借り物の知は、本物の力になるんだ。

この型が目指すのは、我流の限界を超え、巨人の肩の上に、そっと立つことだね。

【この章のポイント】

イブン・シーナーの思想は、現代の私たちが日常で使える、具体的な4つの「思考の型」に応用できる。

二元フィルター: 問題の「現象」と「本質」を見分ける。

内なる三層分析: 「身体・感情・理性」で自分を客観視する。

双方向アプローチ: 心と体の両面から自分を整える。

知のインストール術: 先人の知恵を体系的に活用し、学びを最大化する。

まとめ 賢者の知恵を、あなたの「心の指針」に

1000年の時を超えた知恵を、日常の力に変えるために

さて。ずいぶんと長い道のりだったね。お疲れさま。

この記事ではまず、情報が溢れる現代に、なぜイブン・シーナーの思想が有効なのかをお伝えし、彼の思想の核心である「存在論」「魂魄論」「知性論」という3つの柱を、一緒に見てきた。

そして、それらが一つの壮大な思想体系としてどう結びつき、最終的に「人間の幸福」という、静かで温かい目的に繋がるのかを、少しだけ覗いてみたね。

最後に、その深遠な知恵を、私たちが日常でそっと使える、4つの具体的な「思考の型」として紹介したよ。

二元フィルター

内なる三層分析

双方向アプローチ

知のインストール術

イブン・シーナーの思想は、ただの古い知識ではない。

それは、複雑で、変化の激しい世界の中で、自分を見失わずに、物事の本質をじっと見つめ、より良く生きるための、静かな「心の指針」となり得るものだ。

もちろん、完璧にやろうとする必要なんて、どこにもないよ。

まずは明日、何か問題に直面した時に「これは現象かな、それとも本質かな?」と、少しだけ立ち止まって考えてみる。

あるいは、心がざわついた時に、自分の内なる三層に、そっと耳を傾けてみる。

その小さな、本当に小さな試みから、あなたの日常は少しずつ、確実に変わっていくはずだ。

1000年の時を超えて、今ここに届く賢者の知恵が、これからのあなたの探求の、ささやかな、しかし確かな光となることを、心から願っているよ。

【この記事のポイント】

イブン・シーナーの思想は、情報過多の現代において「本質」を見抜くための強力なツールとなる。

彼の思想の核心(存在論・魂魄論・知性論)は、壮大な世界観の中で有機的に繋がり、最終的に「人間の幸福」を目指している。

彼の知恵は、日常で実践できる4つの「思考の型」に応用することで、私たちの悩みを解決し、生き方を豊かにする「心の指針」となる。

もし、あなたがご自身の「豊かさ」や「幸せのあり方」について、もう少しだけ深く考えてみたいと感じたら。そういったテーマについても、発信しているよ。また、いつでも、ふらりと立ち寄ってみてほしいな。

【こちらの記事も読まれています】

【参考文献】

井筒俊彦『イスラーム思想史』(岩波書店)

オリヴィエ・ルヴェ著、鳥取絹子訳『世界でいちばんやさしい哲学の授業』(文響社)