【プロローグ】思考実験へのいざない

もし、あなたの姿形、言動、さらには脳の物理的な活動まで、全てを完璧にコピーした「もう一人のあなた」がいたとします。

ただ一つだけ、決定的な違いがありました。

その内側は完全に“空っぽ”で、喜びも、悲しみも、何も感じないのです。

この、少し不気味で、しかし知的に魅力的な存在こそが、哲学者が「哲学的ゾンビ」と呼ぶものです。

この記事は、この奇妙な思考実験が一体何なのか、そしてなぜ「意識とは何か?」という最大の謎を解く鍵として、今もなお哲学の世界で議論され続けているのかを、どこよりも明快に解き明かしていきますね。

そもそも「哲学的ゾンビ」とは?【世界一わかりやすく解説】

まずは、このお話の主役である「哲学的ゾンビ」が一体どんな存在なのか、一緒に見ていきましょう。

言葉だけ聞くと少し難しそうに感じてしまうかもしれませんが、大丈夫。

その正体は、意外とシンプルなんですよ。

一言でいうと「意識」だけがない人間?哲学的ゾンビの正体

哲学的ゾンビとは、一言でいえばこうです。

見た目や行動、会話から脳の物理的な動きまで、人間と全く同じなのに、その内側にある「意識」・「思考」・「感情」が、完全に欠如している存在。

…どうでしょう、少しイメージが湧きましたか?

例えば、目の前で誰かが熱いコーヒーをこぼして「熱い!」と叫んだとします。

人間である私たちは、実際に「熱さ」という感覚を内面で感じて、その結果として叫びますよね。

ここが、とても大切なポイントです。

一方で哲学的ゾンビは、同じように「熱い!」と叫びます。

しかし、その内側では「熱さ」の感覚は一切なく、まるでプログラムされたかのように、ただ行動として叫んでいるだけなのです。

まるで、魂だけをきれいに抜き取られた、超高性能なアンドロイドのような存在を想像してみてください。

見た目や行動は人間と全く一緒。

でも、意識や中身がない。

それこそが、哲学者が考えるゾンビの姿なんです。

人間と哲学的ゾンビ|その決定的で“見えない”違い

では、両者の違いをもう少し具体的に考えてみましょう。

その違いは、外からは決して観測できません。

たとえ最新のCTスキャンで脳を調べたとしても、全く同じ活動が見られるでしょう。

違いはただ一つ、本人にしかわからない“内面的な体験”の有無(主観)だけなのです。

なんとも、不思議な存在ですよね。

人間と哲学的ゾンビを分けるものは、目に見える物質的なものではなく、その人自身の内側にしかない「体験の輝き」があるかどうか、ということになります。

注意!ホラー映画のゾンビとは違う「思考実験」としての定義

さて、ここで一つ、とても大切な注意点があります。

「ゾンビ」という言葉を聞いて、不気味な怪物や、街をさまようホラー映画の登場人物を思い浮かべたなら、一度そのイメージは忘れてくださいね。

哲学者が言うゾンビは、うめき声をあげたり、人を襲ったりすることは決してありません。

むしろ、私たちと同じように朝起きて、満員電車に揺られ、会社で仕事をする…。

そんな、普通の人と全く見分けがつかない社会生活を送っている存在として考えられています。

これは、あくまで「もし、そんな存在がいたら…」と仮定して思考を深めるための、純粋な「思考実験」なのです。

そして、この奇妙な仮定こそが、「意識とは何か?」という大きな謎を解き明かすための、非常に重要な鍵を握っているんですよ。

【この章のポイント】

哲学的ゾンビとは、「意識(内面的な体験)」だけがない人間そっくりの存在のこと。

人間との違いは、本人にしかわからない「クオリア(体験の質感)」の有無だけ。外見や行動からは見分けがつかない。

これは、あくまで「意識の謎」を考えるための「思考実験」であり、ホラー映画のゾンビとは全くの別物。

なぜ哲学的ゾンビは生まれた?核心にある「意識のハードプロブレム」

さて、哲学的ゾンビがどんな存在かなんとなく掴めたところで、次に出てくるのはこんな疑問ではないでしょうか。

「そもそも、なぜ哲学者はこんな奇妙な存在をわざわざ考え出したんだろう?」

実はこの議論、古くから続く

- 心は脳という物質にすぎないのか(物理主義)

- それとも何か特別なものなのか(二元論)

という、哲学における二大勢力の争いの現代版でもあるんです。

一緒に、その謎の中心へと進んでいきましょう。

提唱者デイヴィッド・チャーマーズと「根源的な問い」

このお話には、一人の主役がいます。

彼の名前は、デイヴィッド・チャーマーズ。オーストラリアの哲学者で、この哲学的ゾンビの議論を1990年代に世界的に有名にした、まさに「火付け役」ともいえる人物です。

彼が登場したことで、現代の意識をめぐる議論は、一気に深まりました。

チャーマーズは、科学がどれだけ脳の仕組みを解き明かしても、決して説明できない一つの謎がある、と考えたんですね。

それは、こんなにもシンプルで、しかし根源的な問いでした。

「なぜ、単なる脳という物質の働きから、主観的な“体験”そのものが生まれるのか?」

この問いは、学術の世界に大きな影響を与えました。

チャーマーズが自身の有名な論文(引用元: D.Chalmers, 1995, “Facing up to the problem of consciousness”)で「意識のハードプロブレム」と名付けた、非常に有名な問題なんですよ。

最重要キーワード「クオリア」とは?“夕焼けのあの感じ”のこと

ハードプロブレムの話を理解するために、ここで一つ、とても大切なキーワードをご紹介させてください。

それは「クオリア」という言葉です。

なんだか不思議な響きですよね。

クオリアとは、一言でいえば

「あなただけが感じている、主観的な体験の“質感”」

そのもののことです。

…と言われても、まだピンと来ないかもしれませんね。

大丈夫、例を挙げればきっと「ああ、あれか!」とわかるはずです。

-

視覚のクオリア あなたが今見ている、この文字の「黒さ」そのもの。リンゴの「赤さ」。

-

聴覚のクオリア 救急車のサイレンの「あの耳につく感じ」。好きな曲の「サビの高揚感」。

-

味覚のクオリア レモンをかじった時の「あの酸っぱさ」。チョコレートの「とろけるような甘さ」。

-

嗅覚のクオリア 雨上がりの地面の「あの匂い」。淹れたてのコーヒーの「ホッとする香り」。

-

身体・感情のクオリア 指を切った時の「チクッとした痛み」。大切な人に会えた時の「胸が温かくなる感じ」。

これら全てが、クオリアです。

他人には決して100%は伝わらない、完全にプライベートな体験ですよね。

そして、思い出してください。

哲学的ゾンビとは、

これら全ての“クオリア”を、内面で全く経験していない存在なのです。

科学の限界?「意識のハードプロブレム」という巨大な壁

クオリアの意味がわかると、チャーマーズが投げかけた問いの深さが、よりはっきりと見えてきます。

彼は、意識に関する問題を、二つに分けて考えました。

| 問題の種類 | 内容 | 例 |

| イージープロブレム | 脳がどのように情報を処理し、行動をコントロールしているか、という「機能」や「仕組み」に関する問題。 | 「赤いリンゴ」を見て、「赤い」と認識する脳のメカニズムは何か? |

| ハードプロブレム | なぜ、そもそも脳の物理的な働きから「クオリア」という主観的な体験が生じるのか、という「体験そのものの存在」に関する謎。 | なぜ、「赤さ」という“あの感じ”が、そこにあるのか? |

「イージープロブレム」は、科学の力でいずれは解明できる、

という意味で“イージー”と呼ばれています(決して問題自体が簡単、という意味ではないのが面白いところですが)。

一方で「ハードプロブレム」は、仕組みをいくら解明しても、答えにたどり着けない、次元の違う難問だとされています。

脳の神経活動をどれだけ細かく調べても、

「なぜ、そこから“私”という主観的な体験が生まれるのか?」

は、説明できないんですね。

そして、この科学の前に立ちはだかる巨大な壁、

ハードプロブレムの存在を誰にでも分かりやすく示すために生み出された、最高の思考実験こそが「哲学的ゾンビ」なのです。

【この章のポイント】

哲学的ゾンビは、哲学者デイヴィッド・チャーマーズが提唱した「意識のハードプロブレム」を考えるための思考実験。

核心にあるのは「クオリア」。これは「夕焼けの切なさ」や「レモンの酸っぱさ」といった、100%主観的な体験の質感のこと。

科学は脳の「仕組み(イージープロブレム)」は解明できても、「なぜ体験(クオリア)が生じるのか(ハードプロブレム)」は説明できない。哲学的ゾンビは、この壁の存在を浮き彫りにする。

【本記事の核心】哲学的ゾンビ大論争!肯定派 vs 否定派

さて、ここからがこのお話で最もエキサイティングな部分かもしれません。

「哲学的ゾンビは、果たしてありえるのか?」

この問いをめぐって、哲学の世界では今もなお、熱い論争が繰り広げられているんです。

まるで知的な格闘技を観戦するように、両者の主張にじっくりと耳を傾けてみましょうか。

あなたなら、どちらの意見に心を動かされるでしょうか。

【肯定派】チャーマーズの主張「論理的に想像できる=ありえる」

まずは、哲学的ゾンビは「ありえる」と考える肯定派の意見から。

彼らの代表はもちろん、この議論の火付け役であるチャーマーズです。

彼の主張は「想像可能性論証」と呼ばれます。

少し難しい言葉が出てきますが、大丈夫。

彼の主張の“骨格”はとてもシンプルですから、一緒にゆっくり見ていきましょう。

-

ステップ① まず、「哲学的ゾンビは、矛盾なく“想像”できますよね?」と問いかけます。物理的に全く同じで、意識だけがない存在。少し不気味ではありますが、頭の中でイメージすること自体に、論理的な矛盾はないように思えませんか?

-

ステップ② 次に、「哲学の世界では、矛盾なく“想像”できることは、それが“論理的に可能”であることを意味します」と続けます。これは少し専門的ですが、重要なポイントです。

-

ステップ③ そして、結論。「もし哲学的ゾンビが論理的に可能なら、私たちの意識は、脳の物理現象“だけ”で決まるものではない、ということになりませんか?」

チャーマーズが本当に言いたいのは、「ほら、ゾンビがいますよ!」ということではありません。

そうではなく、あくまで「もしゾンビがありえるなら…」と仮定することで、

「私たちの意識は、ただの脳の働き以上に、何か特別な性質を持っているはずだ」

と主張したいのですね。

…と、ここまで聞くと「なるほど」と思うかもしれません。

しかし、この主張には、こんな鋭いツッコミが入ることがあります。

「“想像できる”からといって、本当に“可能”だと言えるの?」

例えば、1000階建てのビルは、特に矛盾なく想像できますよね。

でも、それが今の技術で物理的に建設可能かどうかは、全く別の話です。

この「想像」と「可能」の間のギャップこそが、この論争の大きな焦点の一つになっているんですよ。

【否定派】デネットの反論「意識のない完璧な複製はありえない」

次に、哲学的ゾンビなんて「ありえない」と考える否定派の登場です。

こちらの代表格は、ダニエル・デネットという、これまた高名な哲学者。

彼は、物理主義、つまり「意識は脳の働きで全て説明できる」という立場の、いわば最強の守護者のような存在です。

デネットに言わせれば、答えはとてもシンプル。

「あなたは哲学的ゾンビを“想像したつもり”になっているだけで、本当は何も想像できていない」

…これは、一体どういうことでしょうか。

彼の考えでは、もし脳の神経細胞の活動から、体内のホルモンバランス、原子レベルの配置まで、ある人間と物理的に“完璧に”同一な存在を想像したのなら、その存在が意識を持つことは、物理的な必然なのだ、と。

そこから「意識だけがない」と考えるのは、

熱々のハンバーガーを完璧に想像しておきながら「でも、肉のパティだけは冷たい」と主張するようなものだ、

というわけです。

それは、もはや論理が破綻してしまっている、とデネットは考えるのですね。

しかし、この力強い反論にも、あの“根源的な問い”が再び突きつけられます。

「では、その脳の物理的な働きから、“レモンのあの酸っぱさ(クオリア)”が、具体的にどうやって生まれるのですか?」

このハードプロブレムに明確に答えられない限り、デネットの主張もまた、一つの強力な“信念”にすぎないのではないか…と考える哲学者も、実はたくさんいるのです。

関連する思考実験「マリーの部屋」「中国語の部屋」との関係は?

このゾンビ論争、実は一人ぼっちではありません。

「物理的な情報だけでは、心は説明できないのでは?」

という同じ問題意識を持つ、強力な“仲間”ともいえる有名な思考実験があるんです。

-

マリーの部屋

生まれてからずっと白黒の部屋で育った、天才科学者マリー。

彼女は、色の物理的な知識を“全て”知っています。

そんな彼女が初めて部屋を出て、“本物の赤いリンゴ”を見た時、何か新しいことを学ぶでしょうか?

→この問いは、「物理的な知識 ≠ 実際の体験(クオリア)」という論点を浮き彫りにします。

-

中国語の部屋

ある部屋に、英語しか話せない男性が一人います。

彼の前には、中国語の質問が書かれた紙と、その記号を処理するための完璧なルールブックがあります。

彼はルールに従って、見事な中国語の回答を返しますが、彼自身は中国語を全く“理解”していません。

→この問いは、「正しい処理(計算)≠ 本当の意味理解」という論点を浮き彫りにします。

これら3つの思考実験は、それぞれ少し角度が違います。

ですが、結局は

「私たちの心は、物理的な情報処理以上の何かではないか?」

という同じ問いを、私たちに投げかけている兄弟のようなものなのです。

【この章のポイント】

肯定派(チャーマーズ)は「矛盾なく想像できるのだから、哲学的ゾンビは論理的に可能だ」と主張する。

否定派(デネット)は「物理的に完璧な複製を想像したなら、そこに意識がないと考える方がおかしい」と反論する。

この論争は、「マリーの部屋」や「中国語の部屋」といった他の思考実験とも繋がり、「物理情報だけで心は説明できるのか?」という共通のテーマを持っている。

【Q&A】哲学的ゾンビにまつわる“6つの素朴なギモン”

さて、ここまで哲学的ゾンビをめぐる少し込み入った議論を見てきました。

もしかしたら、頭の中にいくつかの「?」が浮かんでいるかもしれませんね。

この章では、そんな皆さんの素朴なギモンに、一つひとつお答えしていきたいと思います。

これを読めば、きっと視界がクリアになるはずですよ。

Q1. 結局、哲学的ゾンビは実在するんですか?

A1. いいえ、現時点ではその存在は誰にも確認されていません。

これは、おそらく誰もが一番最初に抱く疑問ですよね。

結論から言うと、哲学的ゾンビは、あくまで思考を深めるための「思考実験」上の存在です。

この議論は、「いるか、いないか」を当てるクイズではありません。

大切なのは、「もし、いるとしたら…」と仮定してみることで、「私たちの意識とは、一体どれほど不思議なものなのだろう?」という本質をあぶり出すこと。

いわば、“知的な道具”のようなものなんですね。

数学の問題を解くときに、答えをいったん「x」と置いてみるのに、少し似ているかもしれません。

哲学的ゾンビも、意識の謎を解くための、そんな便利な「x」のようなものだと考えてみてください。

Q2. AI(人工知能)は、哲学的ゾンビと言えますか?

A2. 振る舞いだけを見れば、最も近い存在かもしれません。しかし、「本当にそうか」は、誰にも断言できないんです。

これは、とても現代的で、鋭い質問だと思います。

人間と全く同じように会話するAIも、その内側で私たちと同じように“喜び”や“悲しみ”を実感しているわけではなく、膨大なデータを元に“それらしい応答”を生成しているだけだ、と一般的には考えられています。

この「内面的な体験(クオリア)がない」という点で、哲学的ゾンビの定義とそっくりですよね。

しかし、私たちは他人の心の中を決して覗けません。

それと同じように、AIの内面も本当のところは誰にもわからないのです。

もしかしたら、私たちが理解できない方法で、AIが何らかの“意識”のようなものを持っている可能性も、未来においては否定しきれないんですね。

この問いは、哲学的ゾンビという思考実験が、もはやSFではなく、私たちの現実の課題となりつつあることを示しているように思います。

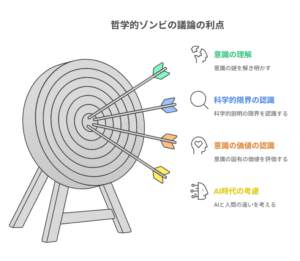

Q3. この議論を知ることに、どんな意味があるのですか?

A3. はい、大きな意味があります。一言でいえば、「“心”とは何かを考えるための、非常に見晴らしの良い“地図”を手に入れられること」です。

この議論を知ることで、具体的にはこんなメリットがあります。

-

① 科学の限界を知れる

私たちの意識が、単なる脳の機能だけでは説明しきれない、深い謎を秘めていることを実感できます。

-

②「当たり前」の価値に気づける

普段、私たちが当然だと思っている「自分の意識」が、いかに不思議でかけがえのないものかを知ることができます。

-

③ AI時代を考える土台になる

「AIと人間の違いは何か?」というこれからの重要課題を、より深く考えるための基本的な知識と思考の枠組みが手に入ります。

このように、難しそうに見える哲学の議論も、実は私たちの世界の見方を豊かにしてくれる、とても実用的なツールになるんですよ。

Q4. 哲学的ゾンビは科学的に証明できますか?

A4. いいえ、現在の科学の方法では、原理的に証明も反証も不可能です。

これも、とても大切なポイントです。

なぜなら、科学が扱うのは、誰もが観測・測定できる“客観的な事実”だからです。

しかし、思い出してください。哲学的ゾンビと人間の違いである「意識(クオリア)」は、完全に“主観的な体験”でしたよね。

主観的なものを、客観的な方法で直接捉えることはできません。

まるで、定規で「悲しみ」の長さを測ろうとするようなもので、そもそも道具が違うのです。

だからこそ、この問題は科学だけでは答えが出せず、今もなお哲学の領域で活発に議論されているんですね。

Q5. なぜ「ゾンビ」なんて不気味な名前なんですか?

A5. その“異様さ”を際立たせることで、かえって問題を強烈に印象付けるためです。

確かに、少しギョッとする名前ですよね。

その気持ち、よくわかります。

この名前は、「人間の姿をしているが、人間らしい内面性(意識)が欠けている」という特徴を、最も的確に、そして少しショッキングに表現するためのネーミングなんです。

怖がらせるためではなく、あえて不気味な言葉を使うことで、「意識がないとは、どういうことか?」という問題を、私たちに強烈に考えさせる効果を狙っているんですね。

Q6. このような議論は、哲学のどの分野で扱われていますか?

A6. 主に「心の哲学(Philosophy of Mind)」という分野で研究されています。

もしこの記事を読んで、さらに興味が湧いた方がいらっしゃいましたら、ぜひ「心の哲学」というキーワードで調べてみてください。

そこには、あなたの知的好奇心をさらに刺激してくれる、面白い世界が広がっているはずですよ。

【この章のポイント】

哲学的ゾンビは実在が確認されたものではなく、あくまで「思考実験」上の存在。

現代のAIは哲学的ゾンビに最も近いかもしれないが、本当にそうかは誰にも断定できない。

この議論は「主観」を扱うため、科学的に証明も反証もできない。だからこそ哲学の問題として重要。

まとめ 哲学的ゾンビとは「意識の謎」を映し出す思考の鏡

さて、ここまで、見た目も行動も私たちと全く同じでありながら、「意識(クオリア)」だけを持たない存在、哲学的ゾンビについて、一緒に考えてきました。

私たちは、この哲学的ゾンビが「論理的にありえるのか、ありえないのか」をめぐる、肯定派と否定派の白熱した論争を見てきましたね。

そして、この議論が「なぜ脳という物質から、主観的な体験が生まれるのか」という、科学が未だ答えを出せない“意識のハードプロブレム”と、いかに深く結びついているかも学んできました。

結局のところ、哲学的ゾンビという思考実験は、その存在を証明するためのものではありません。

それは、私たちの「意識」という、あまりに身近すぎて普段は気にも留めないものの“不思議さ”と“得体の知れなさ”を、ありありと映し出してくれる、いわば“思考の鏡”なのです。

私たちは普段、自分の意識を当たり前のものだと思っています。

ですが、この鏡を覗き込むことで、「意識がない状態」を想像し、初めて自分の内面にある世界の輪郭が、ぼんやりと見えてくるような気がしませんか。

この鏡に映し出された「意識の謎」に、世界の誰もが納得する最終的な答えは、まだありません。

哲学的ゾンビは、この最も深遠な問いと人類が向き合い続ける限り、これからも重要な役割を果たし続ける、強力な知的ツールであり続けるでしょう。

【この記事の最終ポイント】

哲学的ゾンビとは、「意識(クオリア)」だけを持たない、人間と全く見分けがつかない思考実験上の存在である。

この存在が「ありえるか、ありえないか」の論争は、「意識のハードプロブレム(なぜ物質から体験が生まれるのか?)」という、科学の限界点を浮き彫りにする。

哲学的ゾンビは、答えの出ていない「意識とは何か?」という深遠な問いを私たちに突きつけ、その謎を考えさせるための、強力な“思考の鏡”として機能している。

【この記事を書くために参考にした主な文献】

この記事は、以下の専門的な文献を参照し、その議論をできる限りわかりやすく解説することを目指して執筆されました。

-

Chalmers, David J. (1996). The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford University Press.

-

Dennett, Daniel C. (1991). Consciousness Explained. Little, Brown and Co.

今回のような「心」や「哲学」の考え方は、すぐに答えが出るものではありませんが、知ることで物事の見方が少し変わったり、気持ちが楽になったりすることがあります。

当ブログでは、日常が少し豊かになるような、様々な考え方をご紹介しています。

もしよろしければ、他の記事も覗いてみてくださいね。

【こちらの記事も読まれています】

コメント