ただ純粋に、「頭を使う面白いクイズはないかしら?」なんて、忘れかけていた子どもの頃のような好奇心が、むくむくと顔を出す瞬間。

少し難しそうに聞こえる「哲学」という世界を、まるでクイズを一つひとつ解いていくような、わくわくする感覚で、楽しく見ていきましょう。

「でも、哲学なんて全く知らないのに、大丈夫かしら…?」

もし、そんな声聞こえてきても、どうか心配しないでくださいね。

専門的な知識は一つもいりませんから。

さあ、始まりです。

…と、その前に。

これから、「命題」という言葉が何度か出てきます。

なんだか、学校の授業みたいで、ちょっとだけ難しそうに聞こえますよね。

でも、大丈夫。

ただの「考えるための、ちょっと面白いクイズ」だと思って、気軽に付き合ってみてくださいな。

あなたの頭を、心地よくマッサージしてくれるような、そんな楽しい問いかけですから。

そして、もう一つだけ。

いえ、こちらの方が、ずっと大切なことかもしれません。

それは、「正解を、探さなくてもいい」ということです。

これからあなたが出会う問いは、テストの問題じゃないんです。

だから、マルもバツもありません。

大切なのは、答えを見つけることよりも、

「どうして私は、こう感じるんだろう?」

「ああ、こんな考え方もあるんだな」

って、自分の心とゆっくりおしゃべりする、その豊かな時間そのものなのです。

だから、どうぞ安心して、たくさん迷ってみてください。

たくさん、悩んでみてくださいね。

答えを探すその道のりの、一歩一歩が、きっと、何にも代えがたい、あなただけの宝物になるはずですから。

いざ思考の旅へ!眠れなくなるほど面白い哲学の命題【傑作30選】

心の準備は、よろしいでしょうか。

これからあなたが出会うのは、古今東西の偉大な哲学者たちでさえ頭を悩ませ、そして思わず夢中になってしまった、選りすぐりの「問い」です。

ご自身のペースで、一つひとつの問いと、じっくり向き合ってみてくださいね。

【Part1】当たり前が揺らぐ面白さ。日常に潜む哲学の命題(問題1~8)

さあ、思考の旅の、記念すべき第一歩。

まずは、私たちの身の回りにある、ごく当たり前の風景に、そっと疑問の光を当ててみることから始めましょうか。

普段は気にも留めずに通り過ぎてしまうような日常の一コマに、実は驚くほど深く、そして面白い哲学の問いが、かくれんぼするように潜んでいることがあるのです。

「え、そんなこと、今まで考えたこともなかった…!」

そんな新鮮な驚きを、まずは一緒に味わってみませんか。

【問題1 テセウスの船】

英雄テセウスが乗り、数々の冒険を成し遂げた、一隻の船がありました。

人々はその偉業を称え、船を大切に、大切に保存することにしました。

しかし、長い年月が経ち、船の木材は少しずつ朽ちていきます。

そこで人々は、朽ちた板を一枚、また一枚と、新しい板に交換し始めました。

そしてついに、船を構成していたすべての部品が、まったく新しいものに入れ替わってしまいました。

さて、ここで一つ、あなたに問いかけです。

この船は、もとの「テセウスの船」と、同じ船だと言えるのでしょうか?

もし「同じだ」と答えるなら、元の部品は一つも残っていないのに、なぜそう言えるのでしょう。

名前が同じだから?

思い出が宿っているから?

では、もしも、取り外した古い部品をすべて集めて、もう一隻の船を組み立て直したとしたら…。

一体どちらが、本物の「テセウスの船」なのでしょうか。

自分の大切なものが、もしこんな風になったら…なんて想像すると、なんだかとても不思議な気持ちになりますよね。

この問いは、物が「同じであり続ける」とはどういうことなのか、私たちに深く考えさせてくれます。

【問題2 シシュポスの神話】

神々の怒りを買ってしまった男、シシュポス。

彼は罰として、巨大な岩を、険しい山の頂上まで運び続けるよう命じられました。

彼が汗水たらし、全身全霊をかけて岩を押し上げ、あと一歩で頂上に届く…という、まさにその瞬間。

岩は、彼の力ない手から無情にも滑り落ち、ごう音を立てて再び山の麓まで転がり落ちてしまうのです。

そして彼はまた、黙々と麓まで下りていき、同じことを繰り返します。

これが、永遠に。

さて、あなたなら、どう考えますか?

この、永遠に報われることのない無意味な労働に、果たして意味や幸せは見出せるのでしょうか?

私たちの日常にある仕事や勉強も、時にこのシシュポスの岩のように、虚しく、そして重く感じられることがあるかもしれません。

虚しいけれど、なぜか、その姿に崇高ささえ感じてしまう…。

この物語には、人を惹きつけてやまない、不思議な力がありますね。

この問いは、人生の「意味」とは結果にあるのか、それとも、その行為そのものにあるのか…そんな根源的なテーマを、私たちに静かに問いかけてくるのです。

【問題3 鶏が先か、卵が先か?】

これは、あなたも一度は聞いたことがあるかもしれませんね。

物事の「始まり」について考える、有名な問いです。

どちらが先かを真剣に考えると、頭がぐるぐるして、いつの間にか「そもそも始まりって何だろう?」なんて、もっと大きな問いにたどり着いてしまう。

答えのない問いを、ただただ楽しむ。

そんな思考の遊びも、たまにはいいものですよ。

【問題4 ソクラテスの「無知の知」】

「私が知っているのは、私が何も知らないということだけだ」。

古代の偉大な哲学者は、そう言ったそうです。

「何も知らない」と自覚していることは、もしかしたら、たくさんのことを知っていると思い込んでいるよりも、ずっと賢いことなのかもしれませんね。

謙虚さの中にこそ、本当の知恵が眠っている。そんな気がしてきませんか。

【問題5 この椅子は本当に存在する?】

今、あなたの目の前にあるものは、本当に「そこ」にあるのでしょうか。

目で見えるから?手で触れられるから?

でも、それはすべて、あなたの脳が作り出した感覚かもしれません。

「私が目を閉じたら、この世界は全部消えてしまうのかも…」なんて考えると、ちょっぴりSFのようで、少しだけゾクっとしますよね。

【問題6 美しい夕焼けはどこにある?】

あの、胸が締め付けられるような夕焼けの美しさは、一体どこにあるのでしょう。

夕焼けの空そのものに「美しさ」という成分が含まれているのでしょうか。

それとも、それを見ているあなたの心が、「美しい」と感じているだけなのでしょうか。

みんなが「綺麗だ」と言うから綺麗なのか、私の心が「綺麗だ」と叫んでいるのか。

なんだか、とても詩的な問いですね。

【問題7 なぜ時計は右回り?】

当たり前すぎて、考えたこともなかったかもしれません。

でも、誰かが最初に「右に回そう」と決めたから、ただそれだけのことだとしたら…。

私たちの周りにあるたくさんの「常識」や「ルール」も、実は意外と、しっかりとした理由なんてない、もろいものなのかもしれない。

そう考えると、世界が少し違って見えてきませんか。

【問題8 友情はいつから始まる?】

「今日から友達ね!」なんて、宣言しあうわけでもないのに、いつの間にか、ただの知人が、かけがえのない「友人」に変わっている。

その不思議な変化は、一体どの瞬間に起きるのでしょう。

毎日挨拶するようになった時?秘密を打ち明けてくれた時?その、はっきりしない境界線を探る旅は、人間関係の温かさを、改めて感じさせてくれます。

普段は当たり前のように通り過ぎてしまう物事に、こんなにも面白い問いが、まるで宝物のように眠っていたなんて。

少しだけ、ワクワクしてきませんか。

当たり前が、当たり前でなくなる。

その瞬間の、少しだけ足元がふわっと揺らぐような、不思議な感覚。

それこそが、哲学の面白さへの、素敵な、素敵な入り口なのです。

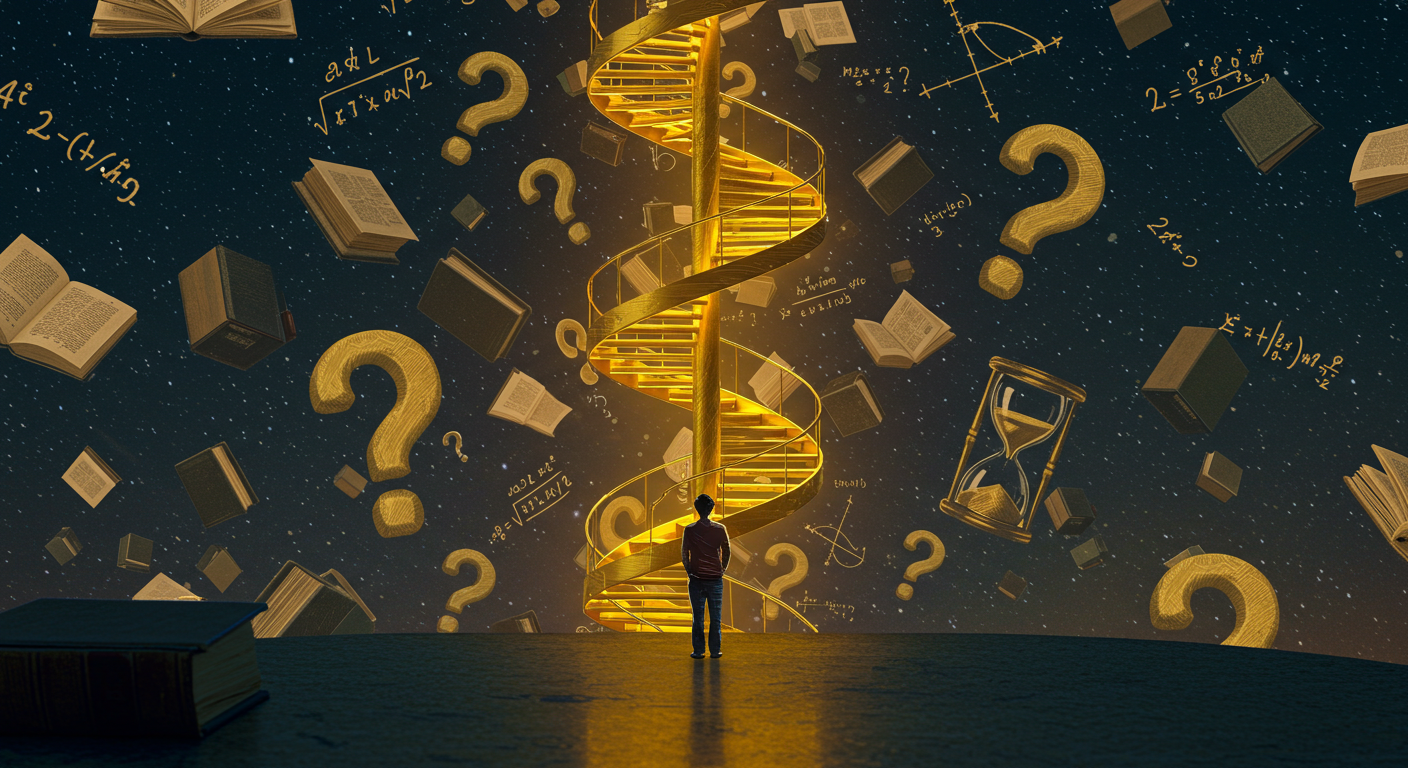

【Part2】「私」の輪郭がぼやける?自分自身を探る哲学の命題(問題9~16)

さあ、もう少しだけ、深くと進めてみましょうか。

これまでは、自分の「外側」にある世界を眺めてきましたね。

今度は、その視線をくるりと反転させて、あなたご自身の「内側」へと、そっと向けてみませんか。

「私」とは、一体、何者なのでしょう。

この問いは、時に私たちの足元をぐらつかせ、自分という存在の輪郭を、まるで淡い霧のようにぼんやりとさせてしまうかもしれません。

少しだけ不思議で、ちょっぴりスリリングな思考の迷宮へ。ようこそ。

【問題9 水槽の中の脳】

もしも、本当のあなたは、肉体を持たない「脳」だけの存在だとしたら…。

想像してみてください。

あなたは、ある科学者の実験室に置かれた、栄養の満たされた水槽の中で、ぷかぷかと浮かんでいる一つの脳なのです。

あなたが今、見ているこの世界も、触れている感触も、聞こえてくる音も、すべては科学者が脳に直接送り込んでいる、とっても巧みな電気信号にすぎません。

あなたの記憶も、家族や友人との大切な思い出も、すべては緻密にプログラムされたデータ。

さて、ここで、胸がざわつくような問いかけです。

この世界が「本物」であって、水槽の中の脳が見ている「偽物の世界」ではないと、あなたはどうやって証明しますか?

「そんなはずはない!」と、強く否定したくなりますよね。私もそうです。

でも、「なぜ、そう言い切れるの?」と問われると、不思議なくらい、言葉に詰まってしまいませんか。

少し怖いけれど、SF映画みたいでワクワクもする。私、こういう話、実は大好きなんです。

この問いは、私たちが当たり前のように信じている「現実」というものの、脆さや不確かさを、鋭く突きつけてくるのです。

【問題10 マリーの部屋】

マリーという、とっても優秀な科学者がいました。

彼女は生まれつき、白と黒とその濃淡しか見ることができません。

彼女は、白黒の部屋から一歩も出たことがなく、白黒のモニターを通して、世界に関するあらゆる物理的な知識を学びました。

光の波長、網膜の仕組み、「赤」という色がどういうものか、その科学的なデータは、すべて完璧に、非の打ち所なく理解しています。

ある日、彼女の部屋のモニターが、初めてフルカラーで映し出されました。

彼女は生まれて初めて、本物の、真っ赤なリンゴを目にします。

さて、ここで考えてみてください。

その瞬間、マリーは何か新しいことを「学んだ」のでしょうか?

彼女は「赤」に関するすべての「知識」を持っていました。

でも、実際に「赤」という色を心で感じた時の、あの何とも言えない、言葉にならない感覚は、データでは決して得られないものだったはずです。

「知っている」と「感じる」は、こんなにも違うんですね。

この話を知ってから、道端に咲く花の色さえ、なんだか前よりずっと愛おしく思えるようになった気がします。

この問いは、言葉やデータで知る「知識」と、私たちが心で感じる「経験」との間にある、深くて不思議な溝について、静かに語りかけてきます。

いかがでしょう。「私」という存在が、少しだけ不思議なものに思えてきませんか。

この世界には、こんなにも私たちの心を揺さぶる問いがあるのですよ。

【問題11 スワンプマン】

ある雷の夜、あなたが沼のほとりで消滅し、偶然にも全く同じ原子配列の「複製」が生まれてしまったら。見た目も記憶も同じその存在は、果たして「あなた」なのでしょうか。「あなた」を「あなた」たらしめているのは、一体何なのでしょう。魂?それとも、ただの気のせい…?

【問題12 デカルトの命題】

「我思う、ゆえに我あり」。どんなことも疑えるけど、疑っている自分自身の存在だけは確かだ、と哲学者は言いました。でも、本当にそうでしょうか。その「考えている私」も、誰かにそう考えさせられているだけだとしたら…。疑いの旅は、どこまでも続いていくようです。

【問題13 中国語の部屋】

完璧なマニュアルさえあれば、中国語が全く分からなくても、完璧な返答ができてしまう。それは、まるで優秀なAIのようですね。でも、その部屋の中にいる人は、中国語を本当に「理解」しているのでしょうか。「心」や「意識」がなくても、知的な振る舞いはできる?現代的な問いですね。

【問題14 昨日の私と今日の私は同じ?】

私たちの体中の細胞は、数年ですっかり入れ替わってしまうのだとか。まるで、あの「テセウスの船」のように。部品が全部入れ替わっても、なぜ「私」という感覚は、こうして続いているのでしょう。不思議でなりませんか。

【問題15 私の意識はどこにある?】

嬉しい時にドキドキする心臓の中?それとも、難しいことを考える頭の中?もしかしたら、体全体に、ふんわりと漂っているようなものなのでしょうか。触ることも、見ることもできない「意識」の居場所、一度、探してみたくなりませんか。

【問題16 自由な意志って本当にある?】

あなたが「自分で決めた」と思ったその選択は、本当にあなたが自由に決めたことでしょうか。それとも、これまでの経験や育った環境によって、実はもう、そう決めるしかなかったのでしょうか。私たちの「自由」って、案外、不自由なものなのかもしれません。

自分のことなのに、何もわかっていなかったのかもしれない。

そんな、少し心もとない、ふわふわした感覚。

でも、それこそが、「自分」という、この世で最も奥深く、探求しがいのある大きな謎と、真剣に向き合っている、何よりの証拠なのです。

【Part3】もしあなたならどうする?正義と倫理を揺さぶる哲学の命題(問題17~24)

ここからの問いは、もしかしたら、あなたの心が少しだけ、ちくっと痛むかもしれません。

これまでの問いは、どこか遠い世界のお話のように、少し離れた場所から眺めていられたかもしれませんね。

でも、ここからは、あなた自身が物語の主人公です。

「もし、あなたがその場にいたら、どうしますか?」

そんな、究極の選択が、あなたを待っています。

「正しさ」とは何か、その意味を深く問う、倫理の領域へ。

でも、どうか忘れないでくださいね。

ここでも、大切なのは「正しい答え」を出すことではありません。

あなたの心が、どう揺れ動くのか。その葛藤を、ただじっくりと味わってみること。

その心の震えこそが、あなただけの「倫理観」というものを、ゆっくりと形作っていくのですから。

【問題17 トロッコ問題】

あなたは、線路の切り替えポイントの前に、一人で立っています。

目の前では、制御不能になった一台のトロッコが、猛スピードでこちらへ向かってくるのが見えます。

その先には、何も知らずに線路上で作業をしている5人の作業員が…。

このままでは、5人は確実に、トロッコに轢かれてしまいます。

あなたの手元には、線路を切り替えるための、一本のレバーがあります。

もしレバーを引けば、トロッコは別の線路に進み、5人の命は助かります。

しかし…その切り替えた先の線路にも、一人だけ、作業員がいるのです。

レバーを引かなければ、5人が死ぬ。レバーを引けば、1人が死ぬ。

さあ、あなたの心は、どちらに傾きますか?

そのレバーを、引きますか?それとも、引きませんか?

多くの人を救うためなら、一人の犠牲は許されるのでしょうか。

それとも、自分が手を下して誰かを犠牲にすることは、どんな理由があっても、決してしてはならないことなのでしょうか。

この問いは、本当に、心にずしりと重くのしかかりますよね。正解がないからこそ、考えずにはいられない…。

どちらを選んでも、きっと、深い後悔の念が残るかもしれない。そんな、答えのない重い問いです。

【問題18 カルネアデスの板】

あなたは、嵐で難破した船の乗組員です。

荒れ狂う冷たい海に投げ出され、必死でもがいていると、幸運にも、人が一人つかまるのがやっとの、小さな木の板を見つけました。

あなたはその板になんとかしがみつき、九死に一生を得ます。

しかし、その安堵も束の間。あなたのすぐそばで、もう一人の乗組員が、同じように溺れかけていることに気づきます。

彼もまた、あなたのいるその板に向かって、必死に手を伸ばしてきます。

ですが、もし彼がこの板にしがみつけば、浮力が足りず、二人とも沈んでしまうことは、火を見るより明らかです。

彼を見捨てれば、自分は助かる。彼を助けようとすれば、二人とも死ぬ。

もし彼が、あなたのしがみつく板を力づくで奪おうとしてきたら…あなたなら、どうしますか?

きれいごとでは済まされない、人間の生々しさがここにありますね。

自分ならどうするかなんて、とてもじゃないけれど、すぐに答えは出せません。

この極限状況は、私たちの奥底に眠る「生きたい」という本能と、社会生活の中で学んできた「道徳心」とを、残酷なまでに衝突させるのです。

いかがでしょう。きれいごとでは済まされない、人間の生々しい葛藤が、ひしひしと伝わってきませんか。

私たちの社会は、こんなにも難しくて、答えのない問いで満ち溢れています。

【問題19 囚人のジレンマ】

二人で協力すれば一番いい結果になるのに、相手を裏切った方が自分だけは得をするかもしれない。信じるか、裏切るか。この究極の心理ゲームは、私たちの社会の、あちこちに潜んでいますね。あなたなら、相手を信じられますか?

【問題20 優しい嘘は許される?】

真実が、必ずしも人を幸せにするとは限りませんよね。でも、嘘はいつか、信頼を壊してしまうかもしれない。相手を思うからこその嘘は、果たして「善」なのでしょうか、「悪」なのでしょうか。とっても、難しい問題です。

【問題21 飢えた子どものための窃盗】

法律では、もちろん「悪」。でも、お腹を空かせた我が子を思う親の心としては、それは「愛」なのかもしれません。「正しさ」って、本当に一つなのでしょうか。そう問われると、心が大きく揺さぶられます。

【問題22 金持ちからの義賊】

目的が正しければ、手段は許されるのでしょうか。社会全体の幸せを考えると正しいことのように思えても、盗まれた人にとっては、たまったものではありませんよね。誰の視点に立つかで、「正義」の顔は、くるくると変わるのです。

【問題23 秘密を守る約束】

親友との大切な「約束」。でも、もしその秘密が、他の誰かをひどく傷つけてしまうと知ったら、あなたはどうしますか?友情と誠実さ、どちらが重いのでしょう。私なら…と考えると、胸が苦しくなります。

【問題24 告げ口は悪なのか?】

「告げ口」と聞くと、なんだか子供っぽくて、いけないことのように聞こえますよね。でも、それが会社の不正を正すための「内部告発」だとしたら?言葉の印象だけで、物事の本質を見誤ってしまうことって、案外多いのかもしれません。

「正しい」という言葉が、いかに複雑で、見る角度によって色を変える、多面的なものであるか。

そのことに気づくだけで、私たちは、自分とは違う意見を持つ他者に対して、ほんの少しだけ、優しくなれるのかもしれませんね。

【Part4】ようこそ言葉の迷宮へ。脳がバグる論理パラドックスの命題(問題25~30)

さあ、私たちの思考の冒険も、いよいよ最後の章に入りました。

これまで、少し重たいテーマも扱ってきましたから、最後は少しだけ遊び心をもって、言葉のパズルや知恵の輪のような世界を探検してみましょう。

これからご案内するのは、まるで言葉の迷宮。

じっくり考えると、頭が「バグる」ような、思考がぐるぐると堂々巡りしてしまうような、そんな不思議な問いかけたちです。

「あれ?」「どうして?」と、頭を抱えてしまうかもしれません。

でも、その仕掛けがふと理解できた時の、あの何とも言えないスッキリとした感覚を、ぜひ味わってみてくださいね。

さあ、最後の謎解きに、一緒に挑戦してみましょうか。

【問題25 クレタ人の嘘つき】

あるクレタ人の哲学者が、静かな口調で、こう言いました。

「私たちクレタ人は、みんな嘘つきだ」

さて、ここであなたに、シンプルな問いかけです。

この哲学者の発言は、「本当」のことでしょうか?それとも「嘘」なのでしょうか?

もし、この発言が「本当」だと考えてみましょう。

すると、彼は正直者だということになりますね。

でも、彼の言っている内容は「クレタ人はみんな嘘つきだ」ということ。

正直者であるはずの彼自身も、嘘つきだということになってしまい、なんだかおかしいですね。

では、この発言が「嘘」だと考えてみましょうか。

すると、彼は嘘つきだということになります。

でも、「クレタ人はみんな嘘つきだ」という発言が嘘なのだから、クレタ人の中には「正直者」もいるはずです。

もしかしたら、この発言をした彼自身が、その正直者なのかもしれません。

…あれ?やっぱり、しっくりきませんね。

まるで言葉の迷路に迷い込んだみたいで、面白いですよね。

頭の体操にぴったりだな、なんて思います。

この問いは、「自分自身について語る言葉」というものが、時にこんなにも奇妙な、論理のループを生み出してしまうことを、私たちに教えてくれるのです。

【問題26 予期せぬ試験のパラドックス】

ある学校の先生が、生徒たちにこう言いました。

「来週の月曜日から金曜日の、いずれかの曜日に、抜き打ち試験を行います。どの曜日に行うかは、試験当日の朝になるまで、君たちには絶対に予測できませんよ」

それを聞いた、一人の賢い生徒が考え始めました。

「まず、金曜日には試験はありえないな。だって、もし木曜日まで試験がなかったら、金曜日にやることが確定してしまう。それじゃ“予測できてしまう”から、先生の言ったことと矛盾する」

「金曜日がないとすると、最後の可能性は木曜日だ。でも、水曜日まで試験がなかったら、木曜にやることが確定してしまう。これも“予測できてしまう”から、木曜日もないな」

…このように考えていくと、水曜日も、火曜日も、そして月曜日でさえも、試験は実施できないことになってしまいます。

「なんだ、試験なんてないじゃないか」と、生徒はすっかり安心しました。

そして、来週の水曜日の朝。先生がにこやかに教室に入ってきて、こう言ったのです。

「はい、今から抜き打ち試験を始めます」

生徒たちは全く予測できていなかったので、心の底から驚きました。

先生の方が、一枚上手でしたね(笑)。

理屈では説明できない、現実の面白さ、という感じがします。

この少し意地悪な問いは、私たちの「論理的な思考」というものが、時として現実をうまく捉えきれないことがある、という面白さを示してくれます。

言葉の迷宮は、いかがでしたか。

頭が少し、心地よく疲れたかもしれませんね。

他にも、こんなパラドックスがありますよ。

【問題27 砂山のパラドックス】

砂山から、砂を一粒、また一粒と取り除いていく。どの瞬間から、それは「山」ではなくなるのでしょう。「背が高い」とか「お金持ち」とか、私たちの日常は、実はこんな風に境界線の曖昧な言葉で溢れているんですね。

【問題28 アキレスと亀】

俊足のアキレスが、のろまな亀に永遠に追いつけないなんて、なんだか不思議ですよね。理屈ではそうなるのに、現実ではありえない。私たちの直感と、数学的な論理との間で、頭が気持ちよく混乱する、古代の知恵の遊びです。

【問題29 床屋のパラドックス】

「自分で髭を剃らない、村の男性全員の髭を剃る」と決めた床屋さん。さて、彼自身の髭は、いったい誰が剃るのでしょう。自分で剃るべきか、剃らないべきか…。言葉のルール作りって、本当に難しいものですね。

【問題30 プロタゴラスのパラドックス】

「最初の裁判に勝ったら授業料を払う」という、師匠と弟子の約束。これはもう、頭脳戦ですね。どちらが勝っても、なんだかおかしなことになってしまう。法律や契約も、言葉の解釈次第で、こんなにも面白い迷路を作り出すのです。

言葉という、私たちが当たり前に使っている道具の、その奥深さと、時折見せる危うさ。

この「あれ?」と立ち止まる感覚こそが、私たちの凝り固まった思考を、よりしなやかにしてくれる、素敵なきっかけになるのです。

「考える力」を育てよう。哲学の命題から学ぶ、悩みを軽くする思考術

たくさんの問いを巡る思考の冒険、本当にお疲れさまでした。

たくさん考えて、頭がじんわりと温かくなっている頃かもしれませんね。

その心地よい疲労感こそ、あなたの「考える力」という大切な筋肉が、この旅を通して、ぐんと逞しく育った何よりの証拠なのですよ。

さて、ここからは、この冒険で手に入れたその素晴らしい宝物を、どうすれば私たちの日常という地図の上で、迷わないための「コンパス」として使えるのか。

一緒に探してみましょう。

哲学は、ただの面白い頭の体操ではありません。

それは、私たちが抱える現実の悩みをそっと軽くしてくれる、本当に頼もしい「心の杖」にもなってくれるのです。

悩みの正体を見抜く。日常のモヤモヤを「なぜ?」で分解する方法

「なんだかよくわからないけど、心がモヤモヤする…」

「漠然とした不安が、ずっと胸につかえている感じがする…」

そんな、輪郭のはっきりしない悩みに、心を支配されてしまうこと、ありますよね。

その正体は、あなたの「感情」と、解決すべき「問題」とが、毛糸玉のように、ごちゃごちゃに混ざり合ってしまっているからなのかもしれません。

そんな時こそ、哲学の命題が「これは〇〇と言えるか?」と問いを立てたように、あなた自身の心にも、そっと問いを立ててみるのです。

「なぜ私は今、こんなにもモヤモヤしているんだろう?」と。

例えば、「仕事に行きたくない」という漠然とした悩みがあったとします。

ここで、自分に「なぜ?」と、優しく問いかけてみるのです。

-

なぜ? → 「部長に会うのが、なんだか気まずいから…」

-

なぜ気まずいの? → 「昨日の会議で、私の企画をみんなの前で否定されたから…」

-

なぜ否定されたんだろう? → 「たぶん、私の説明が、うまく伝わらなかったから…」

-

なぜうまく伝わらなかった? → 「最近忙しくて、下調べの時間が足りなかったから…」

-

なぜ時間が足りなかった? → 「そもそも、今の仕事の進め方に、少し無理があるのかもしれない…」

ほら、いかがでしょう。

「行きたくない」という、どうしようもなかったはずの感情が、「仕事の進め方を見直す必要がある」という、具体的な課題の姿に、ゆっくりと変わって見えてきませんか。

私自身も、この「なぜ?」を繰り返す方法には、これまで何度も助けられてきたんですよ。

この問いかけは、まるで霧を晴らすように、悩みの根本原因を見つけ出すための、とても強力な光になってくれるのです。

白黒つけない優しさ。他者への理解が深まる哲学的な考え方

あの「トロッコ問題」を、もう一度、心に思い浮かべてみてください。

「5人を救うために1人を犠牲にする」という考え方にも、「どんな理由があれ、自らの手で誰かを傷つけてはならない」という考え方にも、それぞれに頷ける部分が、確かにあったはずです。

あの問いに、誰もが納得する唯一絶対の「正解」は、ありませんでしたね。

実は、私たちの日常で起こる人間関係のすれ違いも、これとよく似ているのかもしれません。

「どちらかが100%正しくて、どちらかが100%間違っている」なんてことは、本当は、ほとんどないのです。

誰かと意見がぶつかってしまった時、私たちはつい、相手を言い負かして、自分の正しさを証明しようとしてしまいがちです。

でも、そんな時こそ、ふと立ち止まって、哲学の問いと向き合った時のように、相手の心の中を、そっと想像してみるのです。

「なぜ、あの人はあんな風に考えるのだろう?」

「あの人が大切にしている『正しさ』は、どんな形をしているんだろう?」

それは、相手を打ち負かすための、冷たい思考ではありません。

相手を、そしてその背景にある価値観を、深く「理解」しようとするための、温かい思考です。

これができるようになると、本当に、心がすうっと楽になるんです。

この視点を持つだけで、私たちは不要な争いを避け、お互いを尊重し合える、より穏やかで優しい関係性を、きっと築いていけるのかもしれませんね。

他人の評価に振り回されない。「自分だけの正解」を信じる勇気

この長い、長い思考の旅を通して、たくさんの「答えのない問い」を見てきました。

テセウスの船に、唯一の正解はありません。

トロッコ問題にも、模範解答はありません。

そう。

偉大な哲学者が用意した「正解」などなかったように、私たちの「人生」という、この壮大な問いにもまた、誰かが決めた「正解」なんて、どこにも存在しないのです。

私たちは、SNSの「いいね」の数や、他人からの評価、世間の常識といった「外側の声」に、いつも耳を傾けています。

そして、それに合わせようと、知らず知らずのうちに、必死になってしまうことがあります。

でも、本当に、本当に大切なのは、

「自分は、どうしたいのだろう?」

「私にとっての幸せって、一体なんだろう?」

という、あなた自身の「内なる声」なのではないでしょうか。

哲学の問いと静かに向き合った時のように、じっくりと考え、悩み、迷いながらも、最後は「これが、今の私の答えだ」と、自分自身で下した決断を、誰よりも大切にしてあげること。

その他人の評価に振り回されない、ささやかだけれど、とても強いその勇気。

それこそが、あなたらしい人生を歩むための、何よりも確かで、頼りになる、温かい羅針盤になってくれるはずですから。

まとめ 思考の冒険から、あなただけの「なぜ?」を見つけよう!

「眠れなくなるほど面白い」哲学の命題、最後までお付き合いいただき、本当に、本当にありがとうございました。

「当たり前」が当たり前でなくなる不思議な感覚から始まり、「私」という存在の曖昧さに揺れ動き、「正しさ」の意味に深く悩み…。

そして最後は、その「考える力」が、私たちの日常をそっと照らす光になることを、一緒に確かめてきましたね。

今、あなたの頭の中では、もしかしたら、たくさんの言葉や考えが、静かに、優しく渦を巻いているかもしれません。

少し落ち着かない、けれどどこか豊かな、その感覚。

それこそ、あなたの世界が、昨日よりも広く、そして深くなった、何よりの証拠なのですよ。

哲学は、決して分厚い本の中にだけ閉じ込められた、難しい学問ではありません。

それは、私たちの日常に潜む小さな「なぜ?」に優しく光を当て、見慣れた景色を、まるで初めて見るかのように新鮮で、味わい深いものに変えてくれる、とても温かくて素敵な「道具」のようなものなのです。

この旅で得た、考えることの面白さ、その深さ。

ぜひ、今日で終わりにしないでくださいね。

さあ、まずはあなたの身の回りにある、一番小さな「なぜ?」から、もう一度、あなた自身の力でじっくりと考えてみませんか。

大きなことである必要は、まったくないのです。

「なぜ、空は青いんだろう?」

「なぜ私は、このコーヒーの香りがこんなにも好きなんだろう?」

「なぜ、あの人は今日、あんなに優しかったんだろう?」

そんな、子どものような素朴な問いで構いません。

その小さな一歩を踏み出すこと。

その「なぜ?」を、大切に、大切に、心で温めること。

きっとその瞬間から、あなたの世界は、昨日よりも少しだけ面白く、そして、かけがえのないほどに色鮮やかなものに、変わっていくはずですから。

あなたの明日が、たくさんの素敵な「なぜ?」で満たされますように。

【こちらの記事も読まれています】

コメント