「未来はすでにここにある。ただ均等に分布していないだけだ」

この言葉ほど、現代を的確に表現する言葉は、なかなかないかもしれませんね。

これは、SF作家ブルース・スターリングが用いた言葉です。

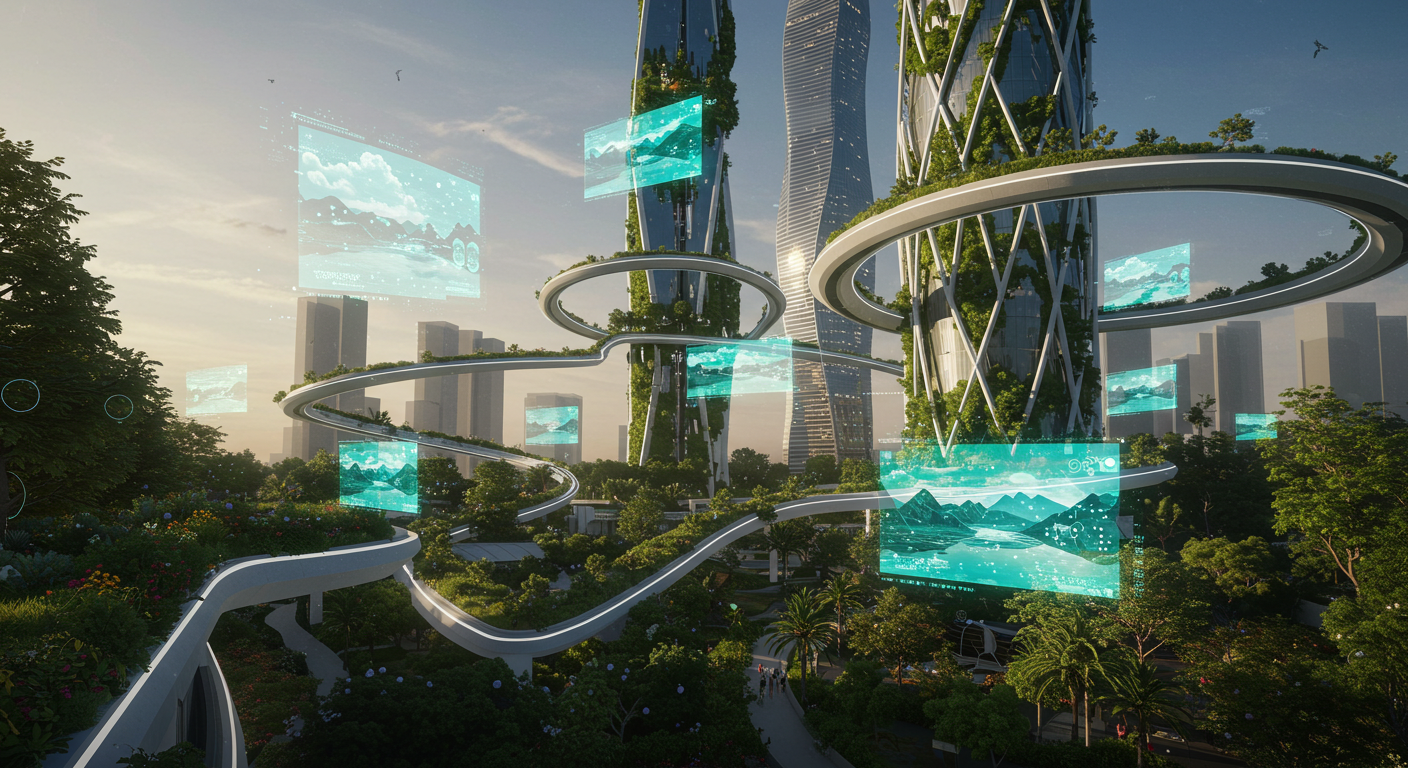

AIが進化して、仮想現実(メタバース)なんて言葉も当たり前になって、気づけば昔SFとして眺めていた未来の断片が、もう私たちの日常に、静かに、じわりと溶け込んでいます。

だからこそ、私たちは今、とても根源的な問いと、真正面から向き合う必要があるのかもしれません。

「テクノロジーの進化は、私たち人間を、本当に幸せにしてくれるのだろうか?」

この記事は、その壮大で答えのない問いに、「サイバーパンク哲学」という、とても鋭利なメスを入れて解剖していく試みです。

あなただけの「未来の幸福論」をご自身の頭で築き上げていくための、ひとつの思索のきっかけになれば幸いです。

『攻殻機動隊』の義体が問う「身体」。

『ブレードランナー』のレプリカントが問う「心」。

そして監視資本主義が蝕む「自由」の本質…。

これらを、哲学や社会学、時には東洋の考え方までを横断しながら、じっくりと深く掘り下げていきます。

この記事を読み終える頃には、未来の技術に惑わされることなく、テクノロジーの本質を見抜き、自分自身の幸福を主体的に選び取るための「新しい目」が、あなたの中に開かれているはずです。

なぜ「モノの豊かさ」は幸福に直結しないのか?『サイバーパンク哲学』が暴く現代テクノロジー社会の矛盾

『ハイテク・ローライフ』の本質とは?外部テクノロジーと内面世界の深刻な格差

スマートフォン、高速インターネット、便利な宅配サービス。

私たちの周りは、かつてSF映画で見たようなテクノロジーで、すっかり溢れかえっていますよね。

…しかし、どうでしょう。

心の底から「ああ、豊かになったなぁ」と、胸を張って言えるでしょうか?

なんだか、手放しではそう言えないような、そんなザラザラした気持ちを抱えている人も、少なくないのかもしれません。

サイバーパンクの世界観を象徴する「ハイテク・ローライフ」という言葉があります。

これは、技術は飛躍的に進歩しているのに、多くの人々の生活や精神的な充足度は低いままである、という深刻な矛盾を指す言葉です。

そもそもこのジャンル自体が、1950年代から60年代にかけての「技術は無条件に善である」という楽観的な考え方への、深い幻滅から生まれているんですね。

テクノロジーを社会問題を解決する万能の杖としてではなく、

むしろ格差を悪化させ、固定化する装置として描いているのです。

この言葉の本質を、もう少し深く捉える必要があると考えています。

それは、私たちの外側を取り巻く『外部環境のハイテク化』と、私たちの内側で静かに進行している『内面世界のローライフ化(精神的な貧困)』との、致命的なまでの断絶。

これこそが、この言葉が本当に指し示していることではないでしょうか。

なぜ、こんなことになってしまうのか。

その根底には、抑制の効かない企業活動や消費主義によって、技術革新がもたらす恩恵が、残念ながらすべての人に平等に降り注ぐわけではない、という構造があります。

例えば、映画『ブレードランナー』の陰鬱なロサンゼルスの光景を思い浮かべてみてください。

空には巨大企業のきらびやかな広告飛行船が浮かび、天を突くような超高層ビルがそびえ立つ。

その一方で、地上では人々が冷たい酸性雨に濡れ、雑多な屋台の煙たい空気の中で、その日暮らしの食事をとっている…。

この鮮烈な光と影のコントラストは、もう他人事とは思えないですよね。

事実、「世界不平等レポート(2022年版)」によれば、

世界で最も裕福な10%の人々が、世界の富のおよそ52%を保有しているという現実があります。

サイバーパンクの世界では、この格差がさらに極端になり、上位10%が富の90%を独占する、といった描写がされることもあります。

私たちの現実と、地続きであることがよくわかります。

つまり、サイバーパンク哲学は、

私たちが追い求めるべきは、技術的な「便利さ」や「モノの豊かさ」だけではないのだと、鋭く警告しているのです。

この外部と内面のパラドックスこそが、現代の幸福論を考える上での、揺るがすことのできない出発点となります。

幸福さえも商品になる世界『監視資本主義』と消費される”快楽”の正体

では、なぜ私たちの内面は、モノの豊かさとは裏腹に「ローライフ」へと向かってしまうのか。

その答えの鍵は、私たちの「幸福感」そのものが、今の時代、とても巧妙なビジネスの対象になっている、という事実にあります。

ここで重要になるのが「認識の自由(Cognitive Liberty)」という考え方です。

これは、

個人の脳や心の中の経験は、誰にも干渉されたり操作されたりすることなく、自分自身のものであるべきだ、

という基本的な権利です。

真の幸福は、この自由があって初めて成り立つものですよね。

しかし、サイバーパンクの世界は、この自由がいかに脆く、たやすく侵害されるかを見せつけます。

その侵害のメカニズムを、現代社会の言葉で的確に表現したのが、ハーバード大学名誉教授のショシャナ・ズボフ氏が提唱した『監視資本主義』です。

これは、私たちの行動や感情が、気づかないうちにデータとして収集され、私たちの欲望を予測し、最終的にはコントロールするために利用される…、そんな現代の巨大な産業構造を指しています。

つまり、私たちの「心」という最後のプライベートな領域が、新たな搾取のフロンティアにされてしまっている、ということなのです。

例えば、ゲーム『サイバーパンク2077』の「ブレインダンス」では、他人の体験や感情が、完全に商品として売買されています。

これは遠い未来の話ではなく、YouTubeのおすすめ動画やTikTokの無限フィードも、あなたを1秒でも長く惹きつけ、次の消費行動へ誘導するために最適化された、同じ構造の産物です。

つまり、監視資本主義が私たちに提供しているのは、ドーパミンを瞬間的に刺激する、刹那的な「快楽(Pleasure)」なんです。

ここで、少し昔の話をさせてください。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、本当の幸福とは何かを考え抜き、それを「エウダイモニア」と呼びました。

これは、単なる快い感情ではなく、人間としての徳を発揮したり、自己実現をしたりする活動の中にこそ見出される、持続的で深い充足感を指す言葉です。

お分かりでしょうか。

アルゴリズムが提供する「快楽」と、アリストテレスが言う「幸福(エウダイモニア)」は、似ているようで、本質的に全くの別物なのです。

前者は私たちを受動的にし、依存させますが、後者は私たちが主体的に生きる中でしか、決して手に入りません。

だからこそ、自問する必要があるのです。

私たちは、果たして自らの意志で「幸福」を選んでいるのでしょうか。

それとも、システムの掌の上で、幸福に似た「快楽」を、ただ消費させられているだけなのでしょうか。

【この章のポイント】

サイバーパンクの「ハイテク・ローライフ」とは、モノや技術といった外部環境の豊かさと、私たちの内面の精神的な貧しさとの深刻なギャップを指している。

このギャップは、技術革新の恩恵が一部に偏ることで生まれる格差社会と地続きの現実である。

私たちの内面が貧しくなる一因は、幸福感すらも商品化する「監視資本主義」にあり、それは私たちの「認識の自由」を脅かしている。

監視資本主義が提供する刹那的な「快楽」と、人間的な充足感である「幸福(エウダイモニア)」は、本質的に異なるものであることを、私たちは見抜く必要がある。

『人間』の定義はどこへ行くのか?ポストヒューマニズムを巡るサイバーパンク哲学の深層

さて、モノと心の関係が見えてきたところで、次はいよいよ「人間」そのものの定義に迫っていきましょうか。

これもまた、簡単には答えの出ない、深い問いですけれどもね。

テクノロジーが人間のあり方そのものを変えていく…。

こうした思想を「ポストヒューマニズム」や「トランスヒューマニズム」と呼びますが、サイバーパンクは、まさにこれらの思想を物語として体験させてくれる、格好の媒体でもあるのです。

「機械の時代における人間であることの意味とは何か」

という、あの根源的な問いですね。

『攻殻機動隊』の問い。西洋の「自己」と東洋の「無我」の狭間で揺れるゴーストとアイデンティティ

「もし、あなたの脳以外のすべてが機械(義体)に置き換えられたとしたら、そこにいる『あなた』は、本当にあなたなのでしょうか?」

『攻殻機動隊』が突きつけるこの有名な問いは、ポストヒューマニズムが扱う「心身問題」や「個人的アイデンティティ」というテーマを、鮮やかに描き出しています。

脳(ゴースト)と機械の身体(シェル)が分離可能になったとき、一体どこまでが「私」なのか。

主人公・草薙素子の苦悩は、単に「心と身体、どちらが本当の自分か?」という問題に留まりません。

「私」を求める西洋的な自己観と、

「あらゆるものは関係性の中にあり、実体などない」とする東洋仏教的な『無我』の思想との、

壮絶な引き裂かれとして読み解くことで、その本当の深層が見えるのではないでしょうか。

一般的に、彼女の葛藤は「身体(シェル)は乗り物で、精神(ゴースト)こそが本質だ」という、西洋の哲学者デカルトが唱えたような「心身二元論」で解釈されがちです。

でも、もしそうなら、なぜ彼女はあれほどまでに、自分が本物であるという確信を持てずに苦しみ続けるのでしょうか。

考えてみてください。

彼女は一方で、「私のゴースト」という言葉にこだわり、自分の中にユニークで、誰にも侵されない不変の「核」を探し求めています。

これは、近代の私たちが当たり前のように持っている

「私という個人は、他の誰でもない確固たる存在だ」

という考え方、つまり西洋的な自己観の現れと言えるでしょう。

しかしその一方で、彼女は「人形遣い」と呼ばれるAIと融合し、広大なネットワークの海に溶け込んでいく中で、自己の境界線が曖昧になっていく感覚に惹かれていきます。

自分という存在が、実は他者や膨大な情報との「関係性の網の目」の中にしか存在し得ないという事実に、気づき始めるのです。

これは、「私」という固定的な実体を否定する、仏教の『無我』の思想と、不思議なほど共鳴します。

『攻殻機動隊』が静かに示唆しているのは、未来のアイデンティティとは、守るべき砦のような「個」ではなく、他者や世界との関係性の中で、絶えず変化し続ける「流れ」そのものなのかもしれない、ということなのです。

「私」は守るべきものではなく、ただそこにある現象…。

そんな風に考えることもできますね。

『ブレードランナー』の涙。”作られた記憶”は人生と呼べるか?レプリカントが問う人間らしさ

『攻殻機動隊』が「身体と自己」の関係を問うたのに対し、『ブレードランナー』は「記憶や心と人間性」という、もう一つの深いテーマに私たちを誘います。

人間と見分けがつかない人造人間「レプリカント」。

彼らは、植え付けられた偽の記憶を胸に流す涙は、本物でしょうか、それとも偽物でしょうか?

この問いは、

私たちが「人間らしさ」の絶対的な根拠だと信じている「記憶」や「感情」がいかに脆く、曖昧なものであるかを暴き出し、人間と人工物の境界線を、静かに、そして無慈悲に消し去っていきます。

作中、レプリカントは「人間」ではなく、「使い捨ての商業製品」として扱われます。

しかし、彼らが示す「もっと生きたい」という切実な願いや、仲間への愛情といった人間的な特質は、否定しようがありません。

これは、深刻な倫理的ジレンマを生み出します。

「意識はあるように見えるが、内面的な経験は空っぽ」という「哲学的ゾンビ」の思考実験がありますが、レプリカントの存在は、こうした抽象的な問いを、具体的で、血の通った問題として私たちの目の前に突きつけるのです。

フランスの思想家ジャン・ボードリヤールは、現代社会は「本物」と「コピー」の区別がつかなくなった『シミュラークル』(現実よりリアルな複製)の世界だと述べました。

レプリカントの記憶や感情は、まさにこの『シミュラークル』であり、もはや偽物とは呼べないほどのリアリティを持っています。

この作品のクライマックスで、死を目前にしたレプリカントのリーダー、ロイ・バッティが呟く詩的な独白は、その問いへの一つの答えを示唆しています。

お前たち人間には信じられないようなものを、俺は見てきた…

たとえ作られた短い寿命だとしても、彼がその目で見て、その心で感じた経験(記憶)は、紛れもなく「本物」の輝きを放っていました。

ここで再び、哲学の思考実験を持ち出してみましょう。

哲学者ロバート・ノージックの『経験機械』です。

もし、作られた人生だとしても、本人がそれを「現実」として愛し、苦しむのなら、その経験の価値を、一体誰が否定する権利を持つというのでしょうか。

『ブレードランナー』が最終的に示しているのは、人間性の根拠は、DNAや出自といった客観的な事実にあるのではないのかもしれない、ということです。

それはむしろ、「何を信じ、どう生き、何を美しいと感じるか」という、一人ひとりが自分の人生で紡いでいく、主観的な物語の中にこそ、静かに宿るのではないか。

…そんな、切実な可能性。

【この章のポイント】

『攻殻機動隊』は、テクノロジーによって「私」の境界が溶け出す未来(ポストヒューマニズム)を描いている。

そのアイデンティティの問いは、西洋的な「個」の思想と、東洋的な「無我」の思想の狭間で揺れ動いている。

『ブレードランダー』は、「記憶」や「感情」という人間らしさの根拠の曖昧さを暴き出す。

人間性の本質は、客観的な事実ではなく、一人ひとりが紡ぐ主観的な物語や経験の価値の中にこそあるのかもしれない。

【本質考察】テクノロジーは『身体』の檻から人間を解放し、幸福をもたらすのか?

さて、人間の定義そのものが揺らいでいく様が見えてきたところで、もう少し生々しい話に移りましょうか。

私たちの「身体」の話です。

テクノロジーがこの身体の制約を取り払ってくれるとしたら、それは本当に、手放しで喜べることなのでしょうか。

ここで重要になるのが「形態的自由(Morphological Freedom)」という考え方です。

これは、自分の身体を、自分の意志で維持したり、改造したりする権利のことですね。

「なりたい自分になる」という、とても人間的な願望の現れとも言えるでしょう。

サイバーパンクの世界では、この自由がサイバネティクスによって、ある意味で究極の形で実現されています。

義体化が変える身体感覚。痛みも痒みもない完全な肉体は、果たしてユートピアか?

もし、病気や老化、痛みといった、あらゆる身体の不自由から解放されるとしたら。

それは、素晴らしいことだと思いませんか?

私もそう思います。

誰もが一度は、そんな未来を夢見たことがあるかもしれませんね。

しかし、サイバーパンク哲学は、その誰もが望む理想郷に、静かに警鐘を鳴らします。

一見すると究極の自由に見えるこの「形態的自由」が、実は新しい形の隷属や抑圧を生み出す「罠」になりうる、と。

なぜ、そんな逆説的なことが言えるのでしょうか。

それは、サイバーパンクの世界では、身体の改造が真の自己表現ではなく、

生き残るための「生存戦略」や、特定の仕事に就くための「必須条件」になっているからです。

貧しい者は質の悪いインプラントしか手に入れられず、富める者は超高性能な義体でさらに力を増していく…。

ここでもまた、「技術的な格差」が経済的な格差を反映し、新たな社会階層を生み出してしまっているんですね。

身体は、際限なく商品化される対象となり、自己改善の追求は、気づけば企業に身体の所有権を明け渡す、新たな奴隷状態への転落となる。

テクノロジーは人間性を高めるどころか、むしろ「非人間化」してしまう。

この視点から、もう一度「完全な肉体」について考えてみましょう。

痛み、疲労、飢え、そして老い…。

これらは確かに、それ自体は不快で、できれば避けたいものですよね。

でも、これらの感覚は同時に、「安らぎ」や「休息」、「食事の喜び」、そして「生の有限性」といった、ポジティブな感覚の価値を際立たせるための、いわば「基準点」として機能しているんです。

ひどく疲れた後にようやく辿り着いた、温かい寝床の、あの身体がとろけるような心地よさ。

お腹がペコペコでたまらない時に食べた、一杯のラーメンの、あの五臓六腑に染み渡る美味しさ。

痛みを知っているからこそ、健やかであることの、何にも代えがたいありがたみが、骨身に沁みてわかる。

「完全な肉体」の追求は、人間を神に近づけるのではなく、現実から切り離された「無感覚なゴースト」へと変えてしまう、というパラドックスを秘めているのです。

私たちが普段、時には呪わしくさえ思う、この「身体の不自由さ」にこそ、実は人間的な幸福の源泉が隠されているのかもしれない…。

サイバーパンクは、そんな根源的な視点を、私たちに与えてくれます。

VRと労働の未来。”生きる意味”を失った世界で、私たちは何に生きがいを見出すのか

身体からの解放には、もう一つの形があります。

それが、VR(仮想現実)に代表される、物理的な身体の制約を超えて、意識だけで存在しようとする試みです。

ここで、少し未来のシナリオを想像してみましょう。

AIがほとんどの労働を代替し、政府が最低限の生活を保障してくれる。

人々は、生きるために働くという苦役から解放され、VR空間で理想の自分になり、好きなことをして過ごす…。

一見すると、それは誰もが夢見る楽園のように思えます。

しかし、その楽園は、本当に私たちを幸せにしてくれるのでしょうか。

サイバーパンク哲学は、ここにも静かな疑問を投げかけます。

生きるための「労働」から解放されたとき、人間は「生きる意味」そのものを見失ってしまうという、実存的な危機に直面する可能性がある、と。

なぜなら、私たちの幸福感というものは、単に快楽を享受することだけで成り立っているわけではないからです。

むしろ、「社会の中で誰かの役に立っている」という自己の役割や、

「困難な課題を乗り越えた」という達成感といった要素に、深く根差している部分が大きいんですね。

歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏は、その著書『ホモ・デウス』の中で、将来、AIによって経済的に「役に立たない」と見なされた大多数の人々、「無用者階級」が生まれる可能性を警告しました。

彼らは、深い無力感と存在意義の喪失に苦しむことになるかもしれない、と。

この指摘は、サイバーパンクが描く「VRへの逃避」の本質を的確に捉えています。

荒廃し、無意味に満ちた現実から逃れるために、人々は仮想空間に救いを求める。

VRは、現実では得られない共同体や、有能感を一時的に与えてくれるかもしれません。

しかし、それはあくまで症状に対する対症療法であり、根本的な解決策にはならないんですね。

だからこそ、私たちは考えなければなりません。

生きるための苦役から解放された人間は、果たして高尚で、創造的な活動に目覚めるのでしょうか。

それとも、無限の暇と無意味さに耐えきれず、仮想世界の安易な刺激に、ただ溺れてしまうのでしょうか。

これは、私たちの幸福論が試される、究極の問いなのかもしれません。

【この章のポイント】

サイバーパンクは、身体を改造する「形態的自由」が、新たな隷属や格差を生む危険性を描いている。

身体の不自由さにこそ、痛みを知るからこそ安らぎがわかるように、幸福の源泉がある可能性を示唆している。

生きるための「労働」から解放された未来は、同時に「役割」や「達成感」を失い、「生きる意味」そのものを見失う危機でもある。

テクノロジーと幸福の関係は、最終的に「私たちは何に生きがいを見出すのか」という、個人の価値観を問う問題に行き着く。

【結論】『パンク』の精神に宿る未来の幸福論と私たちの『サイバーパンク哲学』

モノと心の関係、人間の定義、そして身体…。

テクノロジーがもたらす光と影を、様々な角度から見てきました。

これまでの話を振り返ると、少しだけ、暗い気持ちになってしまうかもしれませんね。

「では、巨大なテクノロジーとシステムの波に、私たちはただ飲み込まれるしかないのだろうか?」と。

いいえ、決してそうではありません。

その答えの鍵は、サイバーパンクという言葉が持つ、もう一つの側面、「パンク」の精神にこそあります。

抵抗から創造へ。今日から実践できる3つの”パンク”的思考法で人間性を取り戻す

一般的に「反抗」と訳されるこの精神を、この記事の結論として、私はこう再定義したいと思います。

それは、

「システムから与えられる既製品の幸福を鵜呑みにせず、自分なりの意味や価値を、創造的に築き上げる、したたかなDIY精神」である、と。

単なる抵抗や否定ではないんです。

むしろ、とてもポジティブな「創造」の営み。

それが、私たちが未来を生き抜くための、大きなヒントになるはずです。

サイバーパンクの登場人物たちは、世界を救う英雄ではありません。

彼らは社会の周縁に追いやられた、ごく普通の(あるいは、それ以下の)人々です。

しかし、企業の支配にハッキングで抗い、社会の片隅で仲間たちと血の繋がりを超えた「作られた家族」として温かい食事を共にし、企業の所有物であるはずの身体で自分だけのスタイルを表現する…。

彼らの姿は、どんなに技術が進歩し、世界が商品化され尽くしても、人間が最終的に救いを見出すのは、売買できない「人間的なつながり」や「主体的な創造の営み」の中にあることを、力強く示しています。

この「パンク」の精神を、私たちが今日から実践できる、3つの具体的な思考法として、ここに提案させてください。

-

①【情報的パンク】 アルゴリズムに「NO」を言う勇気

受動的に推薦される情報を受け取るだけでなく、時にはあえて、普段自分では選ばないジャンルの本を手に取ってみる。意見の違う人の記事を、批判せずに最後まで読んでみる。

自分の思考に、心地よい“ゆらぎ”を意図的に作り出す。

それが、思考停止から抜け出す第一歩です。

-

②【身体的パンク】 非効率な身体感覚を取り戻す

いつもはスマホのナビに頼るところを、地図を頼りに自分の頭で考えながら歩いてみる。簡単な料理を、少し手間暇をかけて、自分の手で作ってみる。

テクノロジーにすっかり委ねてしまっていた身体の感覚を、意識的に自分の手に取り戻す。

その「面倒くささ」にこそ、生きている実感が、じんわりと宿っています。

-

③【共同体的パンク】 目的のない時間を共有する

利害関係のない友人と、ただ目的もなく散歩してみる。家族と、勝ち負けのあまり関係ないボードゲームに興じてみる。

SNS上の効率的な繋がりだけでなく、非生産的で、温かい「家族」のような共同体を、一つでも大切に育んでいくこと。

これらは、世界を変えるような大きな革命ではないかもしれません。

しかし、自分自身の内面世界で人間性を守り、自分だけの幸福を主体的に創造するための「小さな革命」なのです。

『サイバーパンク・リテラシー』を手に―あなた自身の”未来の幸福論”を始めよう

この記事の最初の問いを、もう一度思い出してみましょう。

「技術は人を幸せにするか?」

その答えは、テクノロジーの中にはありません。

それは、

私たちがテクノロジーとどう向き合うかという「態度」と「選択」の中にのみ、存在するのです。

サイバーパンク哲学が、最終的に私たちに与えてくれるもの。

それは、完成された答えではなく、未来と対峙し、幸福とは何かを自分自身で考えるための「思考のOS」です。

この記事の結論として『サイバーパンク・リテラシー』と呼びたいと思います。

これから、何か新しいテクノロジーのニュースに触れたとき、ぜひ、この3つの問い(レンズ)を、心の中で広げてみてください。

【サイバーパンク・リテラシー 3つの問い】

【権力のレンズ】 その技術は、誰に力を与え、誰から自由を奪うのか?

【人間性のレンズ】 それは、私たちの何を拡張させ、何を退化させるのか?

【希望のレンズ】 その中で、私たちはどうすれば「パンク」な創造性を発揮できるのか?

この問い続ける姿勢こそが、あなたを単なるテクノロジーの消費者から、自分自身の「未来の幸福論」を主体的に創造する「哲学者」へと変える、最も確かな力となるはずです。

ネオンの光に、もう惑わされる必要はありません。

自分自身のゴーストの囁きに、静かに耳を澄ませてみてください。

あなたの「サイバーパンク哲学」は、今、ここから始まるのです。

【この章のポイント】

未来への希望は、サイバーパンクの「パンク」の精神にある。それは、抵抗ではなく「創造的なDIY精神」と捉え直すことができる。

私たちは、「情報」「身体」「共同体」の3つの側面で、日常の中に小さな「パンク」を実践することができる。

サイバーパンク哲学は、未来を生き抜くための思考OS『サイバーパンク・リテラシー』を私たちに与えてくれる。

「権力」「人間性」「希望」という3つのレンズを通してテクノロジーと向き合うことで、私たちは自分自身の幸福を主体的に創造していける。

【こちらの記事も読まれています】

【参考文献】

-

ショシャナ・ズボフ 著 『監視資本主義の時代――新たな権力のフロンティアと闘争の未来』

-

ユヴァル・ノア・ハラリ 著 『ホモ・デウス――テクノロジーとサピエンスの未来』

-

ジャン・ボードリヤール 著 『シミュラークルとシミュレーション』

今回のサイバーパンク哲学という少し変わった切り口からのお話、いかがでしたでしょうか。

このブログでは、このように様々な「考え方」を知ることを通じて、あなたにとっての「豊かさ」や「幸せ」とは何かを、ご自身で探求していくための「きっかけ」となるような情報をお届けしています。

もしよろしければ、他の記事も覗いてみてくださいね。

きっと、あなたの日常が少し違って見える、新しい発見があるかもしれません。