何かを手に入れても、心のどこかが埋まらないような、あの感じ。

SNSを閉じた後に、ふと胸の中に広がる、自分だけが世界から置いていかれたような、あの静かな感覚。

私たちの日常には、言葉にするのは少し難しい、そんな漠然とした心の揺らぎが、そこかしこに転がっているんだよね。

「“本当の自分”って、一体どこにあるんだろう」

「どうして、私の心はこんなにも、ままならないんだろうか」

もしあなたが、そんな答えのない問いに、少しだけ途方に暮れているのなら。

この記事は、あなたのためにあるのかもしれないね。

かつてフランスに、ジャック・ラカンという精神分析家がいたんだ。彼は、人間の心のどうしようもなさ、ままならなさを、生涯をかけてじっと見つめ続けた人だよ。

この記事では、少し難しそうに聞こえる彼の思想を、あなたの日常で実際に使える、ささやかな「思考の技術」としてお渡ししようと思う。

悩みを一瞬で消し去るような、派手なものではない。けれど、読み終える頃には、あなたを縛っていた悩みの「正体」が、きっと今とは少しだけ、違って見えているはずだよ。

はじめに。ジャック・ラカンの思想は「本当の自分」探しに終止符を打つ

私たちは、いつの間にか「“本当の自分”を探す」ことが、とても大切で、素晴らしいことだと教えられてきたよね。うん、それも分かるよ。

だけど、その探求が、かえって私たちを息苦しくさせているとしたらどうかな。

ラカンの思想は、その探求の「ゴール」ではなく、私たちが立っている「前提」そのものを、静かに、しかし根底からひっくり返すような、そんな力を持っているんだ。

「ありのままの自分」が、なぜこれほど見つからないのか?

「ありのままの自分でいられたら、どんなに気持ちが楽だろう」。

きっと、誰もが一度くらいは、そう願ったことがあるんじゃないだろうか。

けれど、実際の毎日って、どうだろうね。

職場では、冷静で頼れる自分。

友人の前では、明るく面白い自分。

家族の前では、少しだけ甘えてしまう自分。

どれも嘘の自分というわけじゃない。でも、どれが「本当の自分?」と聞かれると、うーん、と少し言葉に詰まってしまう。そんな感覚、ないかな。

みんな、そんなものだよ。無理に演じ分けている、というよりは、いつの間にかそうなってしまう、という方が感覚として近いのかもしれないね。

でも、なんだか不思議だと思わないかな。どうして私たちは、こんなにも一つの「ありのまま」でいられないんだろう。

頑張りが足りないから? それとも、自分の性格に何か問題があるから?

…もしかしたら、答えはそのどちらでもないのかもしれないね。

私たちが必死に探している「ありのままの自分」という、いつまでも変わらない“芯”のようなものは、ひょっとしたら、初めからどこにも存在しないとしたら。

私たちが「自分」だと感じているこの感覚。

これは案外、ずっと昔、赤ん坊の頃にまで遡るんだ。周りの人の眼差しを鏡にして、「これが自分なんだ」と少しずつ認識して、社会の言葉を身につける中で、色々な役割をぺたぺたと継ぎ接ぎして出来上がったものかもしれないからね。

そう考えると、見つからないのも、ある意味で当然のことだ、なんて思えてこないかな。

ラカンの思想は「答え」ではなく、あなただけの「心の地図」を描く道具

だから、というわけではないんだけど、この記事を読んでも、「こう生きるべきだ」というような、分かりやすい答えは見つからないよ。ごめんね。それは、私が軽々しくお伝えできることではないから。

その代わり、あなたの心が、だいたいどんな地形で、どんな法則で動いているのかを示す「心の地図」のようなものを、渡そうと思っているんだ。

この地図があれば、自分が今、なぜこんなにもザワザワと焦っているのか。どうしていつも、同じようなことで心がチクっと痛むのか。その「現在地」が、少しだけ客観的に見えてくるはずだよ。

感情のどしゃ降りに見舞われても、その正体が分かっていれば、為す術なくずぶ濡れになるのではなくて、傘をさしてやり過ごす、という選択もできるようになるかもしれないね。

もちろん、この地図をどう使って、どこへ向かうのか。それを決めるのは、あなた自身だ。

私がお手伝いできるのは、その「地図の読み方」を覚えてもらうこと。

あなた自身の力で、ままならない日常と、どうにかこうにか付き合っていくための、ささやかな「思考の土台」作りだね。

【この章のポイント】

私たちが探し求める「ありのままの自分」は、そもそも確固たるものとして存在しないのかも、と一度立ち止まって考えてみること。

ラカンの思想は、生き方の「答え」を教えてくれるものではなく、自分の心の仕組みを理解するための「地図」という道具であること。

この記事が目指すのは、悩みを消すことではなく、悩みの構造を理解し、それと上手く付き合っていくための思考の土台を手に入れること。

ジャック・ラカンとは何者か?【思想の要点解説の前に】

思想の中身に本格的に入る前に、少しだけ、時間をくれるかな。

この考え方を提唱したジャック・ラカンという人物が、一体どんな人で、何をしようとしたのか。彼の思想の、いわば「根っこ」にあるものを先に知っておくと、この後の話が、きっと、すんなりと心に入ってくるはずだからね。

フロイトの理論を刷新した「精神分析界の異端児」

ジャック・ラカン(1901-1981)は、20世紀のフランスで活躍した、とても有名な精神分析家であり、思想家だよ。

彼の名前を聞くと、必ずと言っていいほどセットで語られるのが、あのジークムント・フロイトだ。ラカンは生涯を通して、「フロイトに帰れ」と、繰り返し、繰り返し主張したんだ。

これは、当時アメリカを中心に、どこか自己啓発のスローガンのように軽やかに語られがちだった精神分析をね、「無意識」という人間の根源的な謎に迫った、フロイト本来の過激で、少しヒリヒリするような思索の場へと取り戻そう、という彼の決意表明だったんだね。

けれど、彼が「異端児」と呼ばれるのは、ただフロイトの教えを忠実に繰り返したわけではなかったからだ。

ラカンは、フロイトが掘り当てた偉大な鉱脈—例えば「無意識」や「夢」といったもの—を、当時、思想界の最先端だった「構造主義言語学」という、全く新しい道具を使って、鮮やかに磨き上げ、再構築してみせたんだ。

それは、フロイトの正統な後継者を名乗りながら、その家を大胆に、そして美しくリフォームするような、実にスリリングな仕事だったよ。

だからこそ、彼は今もなお精神分析の歴史において最も重要で、最も物議を醸す人物の一人として、こうして語り継がれているんだね。

【ラカン思想の根幹】なぜ人間の心は「言語」に支配されるのか?

さて、少しだけ考えてみてほしいんだけど。

私たちは、言葉を使わずに「考える」ことって、できるだろうか。

…おそらく、ほとんど不可能なはずだよね。

嬉しい、悲しい、という単純な気持ちから、複雑な思考まで、私たちはいつだって言葉を介して感じ、言葉を介して世界を理解している。

ラカンの思想の、まさに根幹にあるのが、この「言語」の、どうしようもないほどの重要性なんだ。

彼の最も有名な言葉の一つに、

「無意識は言語の構造に従って構造化されている」

というものがある。

これは、単なる比喩なんかじゃないよ。私たちの無意識の働きそのものが、言語の文法やルール(構造)によって完全に規定されている、というラカンの、なんというか、ラディカルな主張なんだね。

例えば、生まれたばかりの赤ん坊の世界には、まだ明確な区切りがない。

けれど、「ママ」という言葉を覚えた瞬間、世界は「ママ」と「ママではないもの」に、くっきりと分かれる。

同じように、「犬」という言葉を知れば、様々な姿形の四足歩行の生き物を「犬」という一つの箱に入れて認識できるようになる。

こんな風に、私たちは言語というフィルターを通してしか、世界を認識できなくなるんだ。

言葉は、私たちを動物の状態から「人間」にしてくれる、素晴らしい贈り物だよ。でも、その瞬間から、私たちは良くも悪くも、この言語というルールに支配された存在になる。

この、どうしようもない事実。

これが、ラカン思想の全ての出発点であり、この後の話を理解するための、何よりも大切な鍵になるよ。覚えておいてね。

なぜ難解?ジャック・ラカンの言葉が「あえて曖昧」である本当の理由

ここまで読んで、「なんだか、やっぱり難しそうだ…」と感じた方がいるかもしれないね。

うん、その感覚は、とても正しいものだよ。実際、ラカンの書いたものや講演録は、専門家でさえ頭を抱えるほど難解だと言われているから。

彼の言葉が難解な理由はいくつかあるんだけど、その裏には、ラカン自身の「意図」が隠されている、と私は考えているよ。

| 難解さの理由 | 内容 |

| ① 独特な専門用語 | 「対象a」や「大文字の他者」など、彼が作った独特の言葉が多い。 |

| ② 他分野の知識 | 数学や哲学など、精神分析以外の専門知識を前提として話を進めることがある。 |

| ③ 意図的な曖昧さ | 分かりやすい「答え」を与えず、聞き手自身に考えさせることを目的としている。 |

特に大事なのが、この3つ目の「意図的な曖昧さ」だね。

ラカンは、聴衆が彼の言葉を「なるほど、分かった!」と、

安易な“答え”として受け取って、そこで思考を止めてしまうことを、とても嫌ったんだ。

彼の目的は、知識を教えることではなく、聞き手一人ひとりが、自分自身の心と向き合って、考え続けるための「きっかけ」を与えることだったんだね。

だから、彼の言葉は、わざと、もどかしい言い方をすることがある。

それは、読者を突き放しているというよりは、「安易な答えに飛びつかないで、あなた自身の頭で、あなた自身の言葉で、考え続けなさい」という、彼なりの、少し不器用な誠実さの表れだったのかもしれないよ。

この記事も、その「考える」ための、ささやかな一助となれたら嬉しいな。

【この章のポイント】

ジャック・ラカンは、フロイトの理論を「言語学」という新しい視点でアップデートした、精神分析の歴史における重要な革新者である。

ラカン思想の最も根幹にあるのは、「人間の心や無意識は、言語のルールによって支配されている」という考え方である。

彼の言葉が難解なのは、私たちに安易な答えを与えず、「自分自身の頭で考え続けること」を促すための、意図的な配慮でもあった。

ジャック・ラカンの思想を支える「心のシステム」3つの要点

この章では、いよいよラカン思想の心臓部とも言える、3つの重要なキーワードを解説するよ。

けれど、これらはバラバラの知識じゃない。

車輪、エンジン、ハンドルが連携して一台の車を動かすように、この3つの要素が複雑に絡み合うことで、私たちの「私」という、この不思議な感覚がどう成り立っているのか。

そんな心のシステム全体を、一緒に見ていこうか。

要点① 鏡像段階。なぜSNSの「理想の自分」に私たちは疲れてしまうのか?

まず一つ目は、私たちの「自己イメージ」って、そもそもどうやって生まれるの?という話だ。

ラカンは「鏡像段階(きょうぞうだんかい)」という言葉で、そのプロセスを説明した。

生後半年ほどの乳児は、まだ自分の身体が、なんだかバラバラのパーツの寄せ集めのように感じているんだ。ところが、ある日ふと鏡を見て、そこに映る統一された姿を「あ、これが“わたし”だ!」と認識する。

この瞬間に、人間は初めて「自分」という、まとまりのあるイメージを獲得する、とラカンは考えたんだね。

ここで、とても大切なポイントがあるよ。

それは、この自己イメージの獲得が、本質的に「勘違い(誤認)」から始まっているということだ。

鏡の中の姿は、まだ身体をうまく動かせないバラバラな現実の自分とは違い、統一され、完全で、どこか理想的な「自分」だ。私たちは、この理想的な統一されたイメージ(ゲシュタルト)を「先取り」して、本当の自分だと思い込むことから、「自分」というものをスタートさせるんだね。

…この話、なんだか何かに似ていると思わないかな。

そう、現代のSNSの世界だ。

スマートフォンで何枚も自撮りをして、一番良く撮れた一枚を選んで、さらに少しだけ肌を綺麗に加工して投稿する。そこでたくさんの「いいね」がつけば、私たちは、その加工されたイメージこそが「本当の自分」であるかのような、甘くて心地よい満足感を得る。

これはまさに、現代版の「鏡像段階」と言えるかもしれないね。

では、なぜ私たちはそれに疲れてしまうんだろう。

それはたぶん、私たちが無意識のうちに、SNS上に作り上げた「理想の自分(鏡像)」と、ベッドから起き上がったばかりの現実の自分とを、常に、常に、比べ続けてしまうからだ。

そして、そのキラキラしたイメージを維持するために、終わりのない努力を強いられる。

この、決してぴったりと重なることのない「現実の自分」と「理想の鏡像」との間の、あのわずかな隙間。それこそが、あの独特の“SNS疲れ”の正体なのかもしれないね。

そんなの、疲れるのも当然だよ。

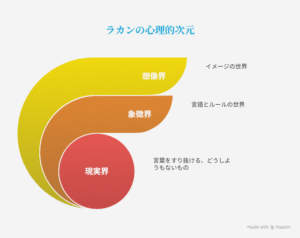

要点② 想像界・象徴界・現実界。私たちの心を構成する3つの次元とは?

二つ目は、私たちの心が、一体どんな「世界」を生きているのかという話だ。

ラカンによれば、私たちの心(あるいは世界そのもの)は、ぺらっとした一枚の絵なんかじゃなくて、「想像界」「象徴界」「現実界」という3つの異なる次元が、知恵の輪みたいに、ぐにゃぐにゃと絡み合って成立している、といわれているよ。

少し難しい言葉が続くけど、ゆっくり見ていこうか。

| 説明 | 身近な例 | |

| 想像界 | イメージの世界。言葉になる前の、1対1の直感的で、閉じた関係性。 | 鏡に映る自分とのうっとりした関係、母と子の密接な空気感、恋愛初期の「二人だけの世界」っていう、あの感じ。 |

| 象徴界 | 言語とルールの世界。私たちが後から学ぶ、社会の法律や常識、文化など、言葉によって秩序づけられたシステム。 | 法律、文法、敬語の使い方、SNSの暗黙のルール、あと、みんながよく口にする「常識」ってやつ。 |

| 現実界 | 言葉をすり抜ける、どうしようもないもの。私たちの理解や言葉では到底捉えきれない、不気味で、圧倒的な現実。 | 親しい人の突然の死、圧倒的な災害の光景、心の傷となって残る、言葉にならない出来事。 |

これら3つは、それぞれ勝手に存在しているわけじゃないんだ。互いに、深く、深く、関わり合っている。

例えば、想像界における母親との心地よい一体感は、いつまでも続かないよね。成長するにつれて、私たちは「社会には、こういうルールがあるんだよ」という象徴界の秩序を受け入れていく必要がある。

そして、私たちが絶対だと信じているこの「常識(象徴界)」が、ある日突然の出来事(現実界)によって、ガラガラと音を立てて崩れ去る、なんて経験も長い人生では起こり得るんだね。

私たちの心の複雑さや、どうしようもない矛盾。

それはきっと、これら3つの次元が常に互いに影響を与え合い、時にギシギシと軋みながら、なんとか不器用にバランスを取っていることから生まれるのかもしれないよ。

要点③ 大文字の他者。あなたを無意識に縛る「世間の目」の正体を解説

最後の三つ目は、私たちを内側から縛っている、あの「見えざる視線」についての話だ。

ラカンは「他者」という言葉を、二種類に分けて考えた。

一つは、目の前にいる友人や家族、同僚といった、具体的な他者。

これを「小文字の他者」と呼ぶよ。

そして、もう一つが、この章のテーマである「大文字の他者」だ。

これは、特定の誰かではないんだ。私たちの行動が「正しい」かどうかを、どこか空の上から判断しているような、そんな超越的な存在のことだね。

具体的には、私たちが当たり前のように従っている「言語」そのものであり、「法律」「社会常識」「文化」といった、私たちを外部から、そして内部から規定する、巨大なシステムの総称だよ。

「こんなことをしたら、世間からどう思われるだろう…」

私たちが、そう考える時の、あの「世間」。

どこにも実体はないのに、私たちの行動をものすごく強く縛る、あのなんとも言えない空気感。それこそが、「大文字の他者」の最も分かりやすい姿だね。

そして、この「大文字の他者」は、単に社会の外側にあるだけじゃない。

私たちが子供の頃から言葉を学ぶにつれて、そのルールは私たちの心の内側、つまり無意識の領域にまで、深く、深く、インストールされていくんだ。

だから私たちは、自分の良心に従っているつもりで、実は、心の中に住み着いた「大文字の他者」の声に、ただ従っているだけ、なんてことが頻繁に起こるんだよ。

私たちが、誰かに認められたいと強く願うとき。

その根っこにあるのは、目の前の人から褒められたい、という気持ち以上に、この見えざる「大文字の他者」から、「あなたは、この社会のルールの中で、ちゃんと正しく生きているよ」と、その存在を丸ごと認めてもらいたい、という、もっともっと根源的な欲望なのかもしれないね。

【この章のポイント】

鏡像段階: 私たちの自己イメージは、理想的な統一されたイメージを「先取り」して勘違いすることから始まるため、現実の自分とのギャップに苦しむのは、ある意味で当然である。

3つの界: 私たちの心は、イメージ(想像界)、言語とルール(象徴界)、言葉にならないもの(現実界)という3つの次元が、ぐにゃぐにゃに絡み合ってできている。

大文字の他者: 私たちを縛る「世間の目」の正体は、言語や社会常識といった、いつの間にか心に住み着いた、巨大なシステムの声である。

ジャック・ラカンの思想で解く「満たされない心」欲望のカラクリを要点解説

さて、心の基本的な仕組みがなんとなく分かったところで、次はこのシステムの中で、なぜ私たちの「欲しい」という気持ちが無限に湧いてきて、何かを手に入れても心が完全に満たされることがないのか。

その核心に、ぐっと迫っていこうか。

これは、あなたが貪欲だとか、努力が足りないとか、そういう話では全くないよ。人間の「欲望」というものが元々持っている、ある普遍的な、そして少しだけ切ないカラクリの話なんだ。

あなたの「欲しい」は本当にあなたのものか?「欲望は他者の欲望である」という真実

私たちは普段、「自分が欲しいものを、自分の意思で自由に選んでいる」と思っているよね。

例えば、最新のスマートフォンが欲しい、素敵な恋人が欲しい、もっと広い部屋に住みたい、とか。それは、自分の心の中から、ごく自然に湧き上がってきた、純粋な気持ちだと。

けれど、ラカンはここで、少し意地悪で本質的な問いを投げかけるんだ。

彼の有名な言葉に、

「人間の欲望は、他者の欲望である」

というものがある。

これは、一体どういう意味なんだろうね。

この不思議な言葉には、大きく分けて二つの意味が込められているよ。

一つは、「私たちは、他者が欲しがるものを、欲しくなる」ということだ。

私たちが何かを「価値あるものだ」と感じるのは、多くの場合、他者(社会や文化、つまり“大文字の他者”)が、それを「素晴らしいものだ」「持つべきものだ」と欲望しているから、という側面があるんだ。

例えば、あるブランドのバッグが欲しくなるのは、その機能性だけが理由だろうか。むしろ、雑誌やSNSがそれを「成功した大人の証」としてキラキラと見せているから、私たちもそれを欲しくなる、ということはないかな。

そして、もう一つの、より深い意味。

それは、「私たちは、他者から“欲望される存在”になりたい」ということだ。

私たちが本当に欲しているのは、特定のモノや地位そのものではないのかもしれないね。それを手に入れることで、他者から「あの人は魅力的だ」「価値のある人間だ」と欲望されること、つまり承認されることを、心の奥底で本当は欲望しているんじゃないだろうか。

そう考えると、モノや地位は、その承認を得るための「きっかけ」や「手段」に過ぎない、と言えるかもしれないね。

私たちの「欲しい」という気持ちは、全くのゼロから純粋に湧き出るというよりは、常に「他者」という社会の鏡を介して形作られる、極めて社会的な側面を強く持っている、と結論づける。

なんだか少し窮屈な感じもするけど、同時に、尽きることのない物欲や、他人へのチクっとした羨望の正体が少しだけ見えてくるような気もするよ。

なぜ達成しても虚しいのか?決して手に入らない欲望の原因「対象a」

では、もう一つの、さらに根源的な謎について考えてみよう。

「あれほど欲しかったものを、やっとの思いで手に入れたのに。喜びも束の間、すぐに心がしゅーっと萎んで、また別のものが欲しくなった…」

きっと、あなたにもそんな経験があるはずだ。まるで、底の抜けた柄杓で水をすくうような、あの虚しい感覚。

この、無限に続く欲望の連鎖を説明するために、ラカンは彼の思想の中でも最も独創的で、少しだけ難しい概念を提示した。

それが「対象a(たいしょうa)」だ。

これは、何かのモノを指す言葉ではないよ。

私たちの欲望を、その一番奥で、ずっと引き起こし続けている、決して埋めることのできない「穴」や「空白」のようなものだと、ひとまず考えてみてくれるかな。

私たちは、具体的な対象(恋人、昇進、大金など)を手に入れれば、心の中にある、その漠然とした「穴」が、今度こそ完全に埋まるはずだ、と信じているよね。

しかし、ラカンによれば、それは根本的な勘違いなんだ。

私たちを本当に駆り立てているのは、目の前の具体的な対象物ではなくて、その背後にある、決して手に入ることのない「穴」そのものなんだよ。

ドーパミンをイメージしてもらえるとわかりやすいかな。

ほら、ドーパミンって何かを「得る」じゃなくて「追い求めさせる」ことがその本質だよね。

だから、一つの対象を手に入れても、「穴」は少しも埋まらない。ただ、私たちの欲望は、また別の対象へと、するりとスライドしていく。

まるで、人参を鼻先にぶら下げられた馬のように、ずっと、ずっとね…

そう考えると、私たちが追いかけている具体的な対象物は、欲望の真の原因である「穴」の存在を隠すための、“おとり”のようなものなのかもしれない。

では、その「穴」の正体とは、一体何なのか。

ラカンは、それは私たちが「人間」になる過程で、つまり言語を習得し、母親との完全な一体感の世界から切り離された時に生じる、根源的な「喪失」の、小さな痕跡だと考えた。

私たちは皆、心のどこかに、そのどうしたって埋めようのない喪失感を、そっと抱えて生きているんだね。

だから、何かを達成した後に虚しさを感じるのは、あなたが失敗したからでも、手に入れたものが間違っていたからでもないんだ。

それは、人間の欲望が、元々そのように「仕様」として設計されているからなんだよ。

この事実は、一見すると絶望的に聞こえるかもしれない。けれど、終わりなき欲望のレースから、一度立ち止まって降りてみるための、とても大切な最初の気づきになるはずだよ。

【この章のポイント】

欲望は他者の欲望である: 私たちの「欲しい」という気持ちは、社会や他者が価値を認めるものを欲したり、他者から承認されたいという欲望に、大きく影響されている。

対象a: 私たちの欲望を根源で動かしているのは、決して手に入らない「穴」(=対象a)のような存在である。

満たされないのは「仕様」: 何かを手に入れても心が完全に満たされないのは、個人の欠陥ではなく、人間の欲望が持つ普遍的な構造(仕様)によるものである。

【重要】ジャック・ラカンの思想をどう使うか?誤解しないための向き合い方

ここまで、私たちの心が持つ、ある意味で絶望的とも言えるような、ままならない構造を見てきたね。

承認欲求も、満たされない欲望も、個人の努力だけではどうにもならない「仕様」なのだとすれば、私たちはこれから一体どうすればいいんだろうか。途方に暮れてしまうよね。

ここからは、この少し手強い思想を、人生の「諦め」ではなく、自分を少しでも楽にするための「武器や道具」に変えていくための、最も重要な考え方についてお話しするよ。

ここを間違えてしまうと、せっかくの学びが、かえって自分をがんじがらめにしてしまうことにもなりかねないからね。ゆっくり、いこう。

注意点。これは「諦め」や「他責」を推奨する思想ではない

ラカンの思想を中途半端に理解してしまうと、陥りがちな、二つの大きな落とし穴がある。

誤解① ニヒリズム(どうせ無駄だ、という諦め)

「どうせ人間の欲望は満たされないし、自分は言語や社会に操られているだけ。何をしても無駄じゃないか」と考えて、一切の希望や努力を、ぽいっと放棄してしまう姿勢。

誤解② 他責思考(自分は悪くない、という責任転嫁)

「自分の生きづらさや問題は、すべて親や社会(大文字の他者)が悪いんだ。自分に責任はない」と考えて、自分と向き合うことをやめて、誰かのせいにしてしまう姿勢。

もし、あなたが少しでもそう感じ始めているとしたら、それはラカンの意図とは全く違う、ということを、まずはお伝えさせてね。

ラカンの精神分析が目指していたのは、むしろ、その全く逆だ。

自分を縛っている無意識のルール(借り物の言葉)に「ああ、自分はこんなルールに、知らず知らずのうちに縛られていたのか」と、まず、気づくこと。

そして、そのどうしようもない不自由さの中で、それでも、自分自身の固有の言葉や生き方を見つけ出し、それをどうにかこうにか引き受けていくこと。その、気の遠くなるような手助けをすることだったんだ。

ここで大切なのは、「原因」と「責任」を、そっと分けて考えることだね。

あなたの悩みの「原因」の一つが、社会の構造や、過去の経験にあるのかもしれない。

うん、それはきっと、そうなんだろう。そこは否定しないよ。

しかし、その悩みと向き合って、これからの自分の人生を生きていく「責任」は、他の誰でもない、あなた自身の中にあるんだ。

ラカンの思想は、その責任を放棄するための便利な言い訳なんかじゃなくて、責任ある一人の人間として、より自由に、そしてしたたかに生きていくための、強力な分析ツールだよ。

「悩みを消す」から「悩みの構造と付き合う」へ。思考の前提を書き換える

私たちは、何か心に悩みがあると、つい、それを「異常なこと」「悪いこと」だと考えて、一刻も早く取り除こう、消し去ろうとしてしまうよね。

これは、風邪をひいたら熱を下げる、というような「病気の治療モデル」に近い考え方だ。

しかし、ラカン思想が私たちに示してくれるのは、全く異なる視点だよ。

ラカン的に言えば、「心が満たされない」とか「他人の目が気になる」といった悩みは、病気や異常なんかじゃなくて、人間が人間である以上避けられない「デフォルト(基本仕様)」なんだ。

だとしたら。

私たちが目指すべきは、「悩みをゼロにする」という、おそらく不可能な目標を追いかけて、自分をすり減らすことではない。

目指すべきは、「悩みがあることを“当たり前”の前提として、それとどうすれば上手く付き合っていけるだろうか」と考える、思考の土台そのものを、がらっと書き換える(パラダイムシフト)ことなんだ。

それは、天気をコントロールしようとするのをやめてみることに、少し似ているね。

私たちは、雨が降るのをやめさせることはできない。けれど、天気図(心の構造)の読み方を知っていれば、事前に傘を準備したり、外出の計画を柔軟に変えたりと、賢く対処することができるよね。

雨が降ること自体は変えられなくても、雨との「付き合い方」は、いくらでも工夫できるはずだ。

このように、思考の前提を、「ゼロにする」から「上手く付き合う」へと、そっと切り替えてみること。

それこそが、ラカンの思想をあなたの日常で生かすための、最も重要で、そして最初の一歩となるよ。

次の章では、そのための具体的な「傘のさし方」や「天気図の読み方」、つまり、日常で使える思考技術を、いよいよご紹介するね。

【この章のポイント】

ラカン思想は、人生を諦めたり、他人のせいにしたりするための道具ではなく、自分を縛るものに気づき、主体的に生きるための分析ツールである。

悩みの「原因」と、それと向き合う「責任」は別のものである、と分けて考えること。

目指すべきは、悩みを「消す」ことではなく、悩みが存在することを前提として、その「構造と上手く付き合っていく」という、思考の前提そのものを切り替えること。

【実践】ジャック・ラカンの思想を日常で使う3ステップの思考技術

ここからは、いよいよ実践編だ。

ラカンの思想という、少し複雑だけれど、とても強力な「心の地図」。これを、実際の生活の中でどう使っていけばいいのか。

そのための具体的な思考技術を、3つの簡単なステップに分けて紹介するね。

難しいことは何もないよ。自分を良くしよう、変えようと、そんなに意気込む必要もない。

まずは、自分の心を遠くから、少し興味を持って眺めてみる、そんな小さな実験だと思って、よかったら、一緒に取り組んでみてくれるかな。

STEP1:まず、心の「どうしようもなさ」という基本仕様を受け入れることから

本格的な技術に入る前に、一番大切で、一番優しい土台作りから始めよう。

それは、「ありのままの自分を愛そう」といった、少しハードルの高いものではないよ。ご安心を。

ここで言う「受け入れる」とは、これまで解説してきた、私たちの心が持つ“ままならなさ”を、良いとか悪いとか、そういう物差しを一旦横に置いて、ただ静かに「ああ、そういう仕様だったのか」と、事実として認識してみるということ。

例えば、心がザワっとした瞬間に、こんな風に心の中で、そっとつぶやいてみるのはどうかな。

「理想の自分と違うことで、また落ち込んでいる。…まあ、これも鏡像段階以来の人間の“仕様”だったな。仕方ないか」

「せっかく目標を達成したのに、なんだか虚しい。…これも、欲望の構造上、ある意味で当然のことだったんだな」

「他人にどう思われるか、過剰に気にして、どっと疲れてしまった。…これも、大文字の他者を気にする“仕様”か。頑張ってるなあ、自分」

まあ、ちょっと無理やりかもしれないけど…

でも不思議なもので、自分の感情や悩みを「自分だけの、みっともない欠陥」としてではなく、もっと大きな「人間の普遍的な仕様」として捉え直すだけで、自分を責め立てる嵐が、少しだけ、凪いでいくのが感じられるはずだよ。

自分を責めるのをやめると、心を観察するための、穏やかで安全なスペースが生まれる。

これが、次のステップに進むための、何より大切なエネルギー源になるんだね。

STEP2:日常を「心の観察室」に変える3つの簡単な実験ツール

心の土台が少し整ったら、次は日常の中で、自分の心がどう動くかを観察する、3つの簡単な「実験」を試してみよう。

ツール①:感情に「仮の名前」を与える

なんだかよく分からないけれど、胸がモヤモヤする、ザワザワする。そんな、言葉にならない感覚に襲われることはないかな。

そんな時、その感覚に、あなただけのオリジナルの名前を付けてみてほしい。

例えば、日曜の夕方に感じる、世界から自分だけが取り残されたような、あの独特の焦燥感に、《夕暮れの取り残され感》、というようにね。

名前を付ける(=象徴界の言葉を与える)ことで、得体の知れない感情の津波は、少し距離を置いて眺められる、観察可能な「それ」に変わる。

一旦名前を付けて、ざっくりと「”そういう感じのもの”」として認識するだけでも変わるよ。

「ああ、また《夕暮れの取り残され感》が来たな」と認識できるだけで、私たちはそれに飲み込まれずに済むんだ。

ツール②:欲望の「主語」を入れ替えてみる

「あの最新のコートが、どうしても欲しい!」と強い物欲が湧き上がってきた時、一度立ち止まって、その欲望の文章の主語を、そっと入れ替えてみる。

「“私が”欲しい」から、

「“Instagramが”私に欲しいと思わせているのかも」

「“社会が”これを持つことを素晴らしいと見せているから、欲しくなったのかも」

とね。

これは、「欲望は他者の欲望である」という理論を、あなた自身の心で体感するための実験だ。欲望を消すのが目的ではないよ。

絶対的だと思っていた自分の欲望が、実は外部の影響を受けているかも、と気づくだけで、欲望の奴隷になるのではなく、それと対話する、ささやかな余裕が生まれるんだね。

ツール③:「何もない時間」の居心地の悪さを味わう

1日10分だけでいいので、スマートフォンやテレビ、本など、あらゆる情報から意識的に離れて、意図的に「何もしない時間」を作ってみてほしい。おそらく最初は、退屈や焦りで、とても居心地が悪く感じるはずだ。

そのソワソワした感覚こそが、私たちを常に何かへと駆り立てる、根源的な「欠如(対象a)」の感覚そのものだよ。

この実験の目的は、その居心地の悪さを何かで埋めようと焦るのではなく、ただ「ああ、今、この感覚と共にいるな」と、静かに味わってみること。

この“何もない”状態に少しずつ慣れていくことで、何かで自分を埋め合わせなければならない、という、あの強迫的な感覚が、不思議と和らいでいくはずだよ。

STEP3:完成しない「わたしの取扱説明書」を書き、更新し続けるという営み

さて、最後のステップだ。

これは、これまでの実践で見えてきたものを、一つの形にまとめていく作業になる。

ノートやスマートフォンのメモに、「“わたし”の取扱説明書(ver. 0.1)」と、気楽な感じでタイトルを付けてみてほしい。

そして、STEP2の実験などで気づいた、あなた自身の心の癖やパターン、どういう時に気持ちが楽になり、どういう時に落ち込みやすいのか、といったことを、客観的に、淡々と書き出していくんだ。

| 【バグ報告】 |

《夕暮れの取り残され感》は、日曜16時以降にSNSを見ると高確率で発生する。 対策:日曜の午後は、散歩に出るなど、意識的にデジタルから離れるようにしてみる。 |

| 【エネルギー要件】 | 「何もない時間」を1日10分確保した翌日は、仕事中の集中力が比較的安定する傾向あり。 |

| 【欲望の傾向】 | 「期間限定」「残りわずか」という言葉に、どうしようもなく弱い。購入前に「主語の入れ替え実験」を一度、お守りがわりにやってみること。 |

ここで一番大切なのは、この取扱説明書を「ver. 0.1」とすること。

これは、決して完成しないからね。完璧な自分を目指すためのものではないんだ。

これから先、新たな発見があるたびに、「ver. 0.2」「ver. 0.3」と、少しずつ書き足し、更新していく。その終わりのないプロセスそのものに、本当の価値があるんだよ。

この「書き、更新し続ける」という営みこそが、ラカン的な意味で、「自分自身の人生を、主体的に引き受けて生きていく」ということなのかもしれない。

ゴールは、完璧な取扱説明書を書き上げることではなく、あなた自身が、あなたにとっての、最高の専門家であり続けることだからね。

【この章のポイント】

STEP1: 自分の心の“ままならなさ”を、個人的な欠陥ではなく、普遍的な「仕様」として受け入れることから始める。

STEP2: 日常の中で「感情に名前を付ける」「欲望の主語を入れ替える」「何もない時間を味わう」という3つの実験を行い、自分の心を客観的に観察する。

STEP3: 発見したことを「完成しない“わたしの取扱説明書”」として記録し、更新し続ける。このプロセス自体が、自分と上手く付き合っていくための営みとなる。

ジャック・ラカンの思想をもっと知るためのQ&Aとおすすめ入門書

この記事を読んで、ラカンの思想というものに、もう少しだけ触れてみたい、と感じた方もいるかもしれないね。

この章では、そうしたあなたの知的な好奇心に応えるために、よくある質問と、最初の一歩としておすすめできる入門書を、いくつかご紹介しておくよ。

ジャック・ラカンの思想に関するよくある質問(Q&A)

Q1. ラカンの思想は、結局のところ、私たちの実生活で何の役に立つのでしょうか?

A1. そうだよね、一番気になるところだと思う。これは、悩みを直接消し去るような「即効薬」ではないんだ。けれど、あなたを悩ませている問題の「構造」を理解するための、非常に優れた「診断ツール」には、なってくれるよ。

なぜ自分はいつも同じようなことでつまずいてしまうのか、そのパターンを少し離れた場所から客観的に見つめられるようになり、問題との距離の取り方が、きっと上手くなる。

その結果として、以前よりも気持ちが楽になる場面は、増えていくはずだよ。

Q2. 「現実界」という概念が、やはりよく分かりません。もっと簡単な例はありますか?

A2. うん、とても良い質問だね。

ここは、一番難しいところだから。例えば、大切に思っていた人の、あまりにも突然の「死」を想像してみてほしい。

それは、私たちのどんな言葉や理解も、するりと超えていってしまうよね。まるで、当たり前だった日常の世界に、ぽっかりと「穴」が空いてしまったような、あの圧倒的な感覚。

あるいは、近年のコロナ禍のような、これまでの常識が一切通用しなくなる世界的パンデミックも、社会全体の秩序(象徴界)が揺らぎ、「現実界」が顔を覗かせた例と言えるかもしれない。私たちの言葉の網の目を、常にすり抜けていく何か、それが現実界だよ。

Q3. 思想を学ぶのは良いですが、結局、行動を変えなければ意味がないのではないでしょうか?

A3. まさに、その通りだね。ただ、ラカンの思想は、その「行動の前の“前提”」に、働きかけてくれるんだ。

なぜ自分はその行動を“とらされて”しまうのか、その無意識の構造を理解することで、無理やり気合で行動を変えようとして自分を責める、という、あの苦しい悪循環から抜け出しやすくなる。

行動を変えるための、より根本的な「土壌作り」のようなものだと考えていただけると、分かりやすいかもしれないね。

【厳選】思想の全体像がわかるおすすめ入門書3選

この記事をきっかけに、さらに学びを深めたいと感じた、知的好奇心旺盛なあなたのために、「次の一冊」として手に取りやすい入門書を3冊だけ、厳選してご紹介するよ。

どれも、今日の話をもっと深く、そして少し違う角度から照らし出してくれる、信頼できる本ばかりだ。

| タイトル | 推薦理由 |

| 片岡一竹『ゼロから始めるジャック・ラカン』 (ちくま文庫) | 多くの入門解説で、まず最初の一冊として挙げられる定番の書籍だね。著者自身の精神分析の体験に基づいて、臨床の現場の視点からラカンの思想が解説されているため、非常に具体的で分かりやすいのが特徴だよ。まずは思想の核心を掴みたい、という方に最適だと思う。 |

| 斎藤環『生き延びるためのラカン』 (ちくま文庫) | 精神科医である著者が、引きこもりといった現代社会が抱える問題とラカン思想を結びつけながら論じている。この記事で紹介したような「日常で使える思考技術」という側面に興味を持った方におすすめで、思想をより実践的なツールとして捉える助けになってくれるよ。 |

| 向井雅明『ラカン入門』 (ちくま学芸文庫) | これは、少し歯ごたえがあるかな。だけど、ラカンの理論の変遷を「ラカン対ラカン」というユニークな視点で整理するなど、思想の全体像を歴史的な文脈から体系的に理解することができる。より深く、本格的に学びたいと考え始めた方のための、信頼できる一冊だね。 |

もちろん、無理に読む必要は全くないよ。

けれど、もし興味が湧いたら、まずは書店でそっと手に取って、あなたに合いそうだと感じたものから、ゆっくりとページをめくってみてほしいな。

【この章のポイント】

ラカン思想は、悩みの構造を理解する「診断ツール」であり、行動を変えるための「土壌作り」として役に立つ。

「現実界」とは、死や災害など、私たちの言葉や理解を超えた、どうしようもない現実のことである。

さらに学びを深めたい場合は、自身の興味やレベルに合った入門書を手に取ってみるのも良い。

まとめ。ジャック・ラカンの思想を手に、ままならない自分と歩き出す

この記事を通して、私たちの心が、いかに他者や社会の「言葉」によって形作られ、そして構造的に「満たされない」ようにできているか。その仕組みを見てきたね。

だからこそ、「完成しない『わたしの取扱説明書』を書き続ける」という、あの地道な実践が、単なるテクニックではなく、この“ままならない”心と主体的に付き合っていくための、生涯にわたる、とても大切な営みになるんだ。

悩みを無理やり消そうとするのではなくて、あなた自身が、あなたの心の専門家として、そのパターンを、ただ静かに観察し続けること。

ラカンの思想が、私たちに最終的に突きつけるのは、ある意味でとても厳しい事実かもしれないね。

それは、私たちがずっと、ずっと探し求めてきた「“本当の自分”という、確固たる中心はどこにも存在しない」ということだ。

けれど、と思うんだ。

この「中心がない」という事実こそが、私たちを長年の、あの息苦しさから解放してくれる、最大の希望なのではないか、と。

なぜなら、「こうあるべきだ」という、たった一つの絶対的な正解(=本当の自分)が存在しないということは、私たちは、もう「完璧な自分」にならなくても良い、ということだからね。

「本当の自分」という、どこにもない幻のゴールを目指して、自分を責め続ける必要は、もうどこにもないよ。

私たちは、矛盾を抱えたまま、日々ゆらゆらと揺れ動き、完成しないままで、ここにいていいんだ。ラカンの思想は、そのどうしようもない不完全さの、静かで、力強い肯定なのだと、私は思う。

この記事でお渡しした、ささやかな「心の地図」を手に。

あなただけの道を、どうぞ、あなた自身の言葉で、ゆっくりと描いていってほしい。

ままならない自分を、どうか、厄介者としてではなく。

時に不可解で、時に少し面白い、一生付き合っていく、かけがえのない相棒としてね。

そうして、あなた自身の足で歩いていく中で、ふと、以前よりも少しだけ、気持ちが楽になっている自分に、きっと気づく瞬間が訪れるはずだから。

【この記事のポイント】

私たちの心は、言語や社会のルールに影響され、構造的に満たされない「仕様」を持っている。

目指すべきは悩みを消すことではなく、「完成しない取扱説明書」を書き続けるように、自分の心と付き合い続ける営みそのものである。

「本当の自分」という中心は存在しない。その事実こそが、私たちを「完璧でなければならない」という苦しみから解放してくれる、静かな希望となる。

このサイトでは、こうした古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより幸せに、そして豊かに生きていくための「考え方」や「物事の捉え方」を探求しているんだ。

もし、興味があれば、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいな。

きっと、あなたの心の指針となる、新しい発見があるはずだよ。

【こちらの記事も読まれています】