なんだか思考が行き詰まって、日常が退屈になる。そんな感覚、ないかな。この記事を読めば、その閉塞感の正体がわかり、明日からの世界が少しだけ豊かに、そしてクリアに見えてくるはずだよ。

この記事では、難解な哲学を、仕事や人間関係で即使える3つの具体的な「思考の型」に落とし込み、徹底的にわかりやすく解説している。それは、天才哲学者シェリングの考え方に基づいた、本質的でブレない心の指針だね。

あなたの思考を、少しだけアップデートしてみない?

シェリング思想の要点解説。なぜ今、この哲学が武器になるのか?

200年前の哲学が、現代社会の「閉塞感」を打ち破る理由とは

私たちが日々感じる、あの、言葉にしにくい閉塞感。

その正体をじっと見つめてみると、どうやら二つの感覚に行き着くようだね。

一つは、「分断」の感覚。

自分と他人、心と身体、人間と自然、理想と現実…。私たちは無意識のうちに、あらゆるものを切り離して考えてしまいがちだ。

SNSを開けば意見はぱっくりと二つに割れ、仕事とプライベートの狭間で心はギシギシと音を立てる。その一つ一つが、私たちの心を少しずつ、でも確実に消耗させていく。

もう一つは、「固定化」の感覚。

「あの人はこういう人だから」

「この仕事はこうするものだから」

そうやって物事を決まったものとして捉えることは、効率的ではある。うん、確かに。

だけど、同時にそれは、「それ以外の可能性」を全て、バタンと閉ざしてしまうことでもあるんだ。いつしか、自分自身の可能性さえも信じられなくなってしまう。

そして、シェリングの思想が、現代の私たちにとってこれほどまでに強力な武器となり得るのは、彼の哲学の核心が、この二つの課題に対する、驚くほど的確な答えを与えてくれるからだよ。

「分断」に対して → あらゆるものは根源において一つである、と捉える、初期の「同一哲学」から得られる視点。

「固定化」に対して → 万物は常に変化し、可能性を秘めている、と捉える「ポテンツ理論」に代表される、後期の「生成の思想」から得られる視点。

情報が滝のように流れ込み、この「分断」と「固定化」がますます加速する現代だからこそ、シェリングの思想は単なる古い骨董品ではなく、私たちの毎日をより良く生きるための、極めてリアルで実践的な「心の指針」となるんだね。

この記事であなたが得られること。単なる知識から「思考の型」へ

この記事は、あなたの貴重な時間を無駄にしないよう、大きく二つの部分に分されているよ。

第一部(知識編)シェリングの思索のプロセスを辿る

まず、彼の思想がなぜ、どのようにして形を変えていったのか、そのダイナミックな知的探求を一緒に見ていこう。複雑に見える哲学も、一つの大きな流れとして捉えることで、その本質が驚くほど、すんなりと腑に落ちるはずだよ。

-

複雑な思想の変遷が、一本の線として繋がる感覚

-

難解な専門用語の、日常的な言葉での理解

-

ヘーゲルとの関係性など、哲学史の大きな文脈

第二部(実践編)思想を日常で使える「3つの思考の型」に落とし込む

次に、第一部で得た知識を、あなたが明日から実際に使える、具体的な「思考の型」へと落とし込んでいく。知識というのは、使って初めて本当の力になるからね。

-

行き詰まった現状を打破する、具体的な発想法

-

意見の対立を乗り越える、新しい視点

-

日々の決断の質を高める、気持ちの整理の仕方

それではまず、彼の壮大な思索のプロセスを、その出発点から一緒に見ていこうか。

【この章のポイント】

現代社会の閉塞感の正体は、あらゆるものを切り離す「分断」と、可能性を閉ざす「固定化」にある。

シェリングの思想は、これらの課題に対し、初期の「同一哲学」や後期の「生成の思想」から有効な視点を与えてくれる。

この記事では、彼の思想を単なる知識としてではなく、日常で使える「思考の型」として具体的に解説する。

シェリング思想の基本。ヘーゲルの影に隠れた「忘れられた天才」の実像

なぜ有名じゃない?思想の「未完成さ」こそがシェリング最大の魅力

さて、本格的な思想の解説に入る前に。

きっとあなたが感じているであろう、素朴な疑問に少しだけ付き合ってほしい。

「シェリングと聞いても、正直ピンとこない」

「ヘーゲルなら名前くらいは知っているけど…」

そう感じるのは、うん、無理もないことなんだ。

実を言うと、若い頃のシェリングは時代の寵児そのものだった。20代前半で大学教授になり、「神童」と呼ばれ、かの文豪ゲーテからも絶賛されるほどの、まあ、きら星のような存在だったのさ。

しかし、歴史というのは面白いもので。

後に彼の親友であったヘーゲルが構築した、あまりにも壮大で完璧な哲学体系の、その大きな光のもとで、シェリングの存在は、少しずつ影を薄くしていったんだ。

だけど、私は思うんだ。

むしろ、そこにこそ彼の思想の、現代的な魅力が隠されているんじゃないか、とね。

彼の思想は、生涯を通じて常に形を変え続け、一つの「完成された体系」にはならなかった。それは事実だよ。でも、それは彼が、決して探求をやめなかった証拠でもあるんだ。

少し、こんな風に考えてみてはどうかな。

ヘーゲルの哲学が、「完璧な答えが書かれた、完成済みの地図」だとすれば、

シェリングの哲学は、「常に新しい道を探し続けるための、方位磁針(コンパス)」のようなもの、とね。

答えが一つに決まっていた時代なら、立派な地図があれば良かったのかもしれない。

けれど、何が正解かわからない、変化の激しいこの世界を生きる私たちにとっては…むしろ自分自身の「心の指針」となる方位磁針の方が、よほど実践的で、頼りになる道具になるんじゃないかな。

ドイツ観念論の地図でわかる、カント・フィヒテ・ヘーゲルとの関係性

シェリングの思想を理解するために、彼がどんな知的な流れの中にいたのか、少しだけ見ておこうか。「ドイツ観念論」という言葉、聞いたことがあるかもしれないね。

難しく考える必要はないよ。

これは、カントという巨人が始めた、人間の「心」と「世界」の不思議な関係を探る、壮大な知的リレーのようなものだと思ってくれたらいい。

下の表は、そのリレーの主要な選手たちだ。

| 哲学者 | 中心的な問い | シェリングとの関係性 |

| カント | 人間は何を認識できるか? | カントが設定した「主観と客観の壁」を乗り越えようとした |

| フィヒテ | 世界は「自我」からどう始まるか? | 自我だけでなく「自然」にも同等の重要性を与えた |

| ヘーゲル | 世界は歴史の中でどう完成するか? | 「完成」を目指すヘーゲルに対し、「生成」し続ける世界の神秘を問い続けた |

この表だけだと、少し無機質で、頭に入りにくいかもしれないね。

一つの大きな流れとして、ざっくり見ていこう。

まず、カントが、「私たちの心は生まれつき特殊なサングラスをかけていて、ありのままの世界は見えないよ」という、超えることのできない、大きな「壁」を築いた。

その壁をどうにか乗り越えようと、フィヒテは、「全ての出発点は“私”の心(自我)だ!」と、ひたすら内側へ、主観の力をぐりぐりと掘り下げていった。

それに対して、「いや、内側だけじゃない。忘れられている“自然”という外側も同じくらい重要じゃないか」と、ふっと声を上げたのが、シェリングだ。

彼は、フィヒテが見落としていた、世界のもう半分の復権を試みたんだね。なんだか、バランス感覚が良いというか…

そして最後に、ヘーゲルが、それら全ての対立や動きを「全部まとめて、歴史という一つの大きなプロセスなんだ」と、壮大な体系の中にまとめ上げようとした。

…どうだろう。

こうしてみると、シェリングがこの知的リレーの中で、いかに重要で、ユニークなバトンを繋いだかが、少しだけ、肌感覚でわかってこない?

では、いよいよ彼の壮大な思索のプロセスを、その出発点から具体的に見ていこう。

【この章のポイント】

シェリングの思想は「未完成」だが、それは常に新しい道を探し続けた証であり、現代においては「答えの地図」よりも実践的な「方位磁針」となり得る。

ドイツ観念論とは、カントが設定した「心と世界」の関係性をめぐる、壮大な知的リレーである。

その中でシェリングは、主観に偏りがちだった議論に「自然」という客観世界の重要性を取り戻した、極めて重要な哲学者だった。

シェリング思想の旅路。彼の思索は、なぜ形を変え続けたのか

ここからは、シェリングの思想がどのように生まれ、そして変化していったのか。その知的探求のプロセスを、一緒に辿ってみようか。

彼の考えがただ気まぐれに変わったのではなくて。一つの問いに答えようとすると、また次の、より深い問いがするすると顔を出してくる…そんな、真摯な格闘の連続だったことが、きっとお分かりいただけると思うよ。

旅の始まり。カントが残した「心と世界」の分断という巨大な壁

シェリングの全ての思索は、近代哲学の父・カントが残した、ある巨大な宿題から始まった。

カントは、こう考えたんだね。

「私たちは皆、生まれつき特殊なサングラスをかけているようなもので、ありのままの世界そのものを見ることはできない。見ることができるのは、あくまでサングラス越しに映った世界だけだ」

と。

これは、地に足の着いた考え方だ。

しかし、この考えは同時に、私たちの「心(主観)」と「外の世界(客観)」の間に、決して越えることのできない、決定的な壁を、どすんと築いてしまった。

若きシェリングは、この哲学的な閉塞感に、どうにも満足できなかったんだ。

彼は、

「本当に、私たちはサングラスを外すことはできないのだろうか?」

「心と世界が、再び一つだと感じられるような視点はないのだろうか?」

と、壮大で、少しだけ無謀とも思える問いを、静かに立てたんだ。

この問いこそが、彼の長い思索の、全ての出発点だったんだね。

【革命① 自然哲学】デカルト以来の「機械のような自然観」への挑戦

その壁を乗り越えるための、シェリングの最初の答え。それは、足元にある「自然」に、もう一度、目を向けることだった。

当時のヨーロッパでは、デカルトやニュートンの影響から、「自然とは、魂を持たない、ただの精密な機械である」という考え方が常識だった。

いわば「死んだ自然観」だね。

世界は、ただのモノの集まりだと。

シェリングは、そのカラカラに乾いた常識に、「待った」をかける。

「自然は生きている。そして、私たちの精神と、根っこで繋がっている兄弟なのだ」

とね。

彼の有名な言葉に、「自然は目に見える精神であり、精神は目に見えない自然である」というものがある。これは、こう例えると、少し分かりやすいかもしれない。

一人の天才芸術家が、「詩」と「絵画」の両方を創作したとする。

詩(精神)と絵画(自然)は、言葉と色彩という、全く違う形で表現されている。けれど、その根底には、同じ作者の、あの、言葉にならない「創造性」みたいなものが、一つの力として流れているよね。

シェリングは、世界もこれと同じ構造だと考えたんだ。私たちの心も、外の自然も、同じ一つの生命力が、ただ形を変えて現れたものにすぎない、と。

この「自然哲学」によって、彼はカントが分断してしまった「心」と「世界」を、再び繋ぎ合わせるための、大きな大きな、一歩を踏み出したんだ。

【革命② 同一哲学】「引き裂かれた世界観」を超え、「悪」の謎に迫る

しかし、「自然哲学」だけでは説明しきれない、より困難な問題が、彼の前にぬっと立ちふさがる。

「もし、自然と精神が調和した兄弟であるなら、なぜ人間だけが自然の秩序から逸脱する『自由』を持ち、時には『悪』を行い得るのだろうか?」

これは、誰しもが一度は、胸の奥で考えたことがあるような、根源的な問いだね。この難問に答えるため、シェリングの思索は、より深く、根源的な次元へと、ぐっと潜っていくことになる。

あらゆる対立(主観と客観、善と悪、精神と自然)が生まれる前の、たった一つの根源的な視点。彼はそれを「絶対者」と呼んだ。

この「絶対者」の視点というのは、山の頂上から景色を眺める感覚に、少しだけ、似ているかもしれない。

東のルートから登ってきた人(主観)と、西のルートから登ってきた人(客観)は、道中、全く違う景色を見てきただろう。岩だらけの道だったり、花の咲く草原だったり。しかし、頂上に立てば、どちらも同じ一つの山を登ってきたことが、はっきりと分かる。

シェリングは、この「頂上の視点」を、哲学的に突き詰めようとしたんだね。

そして、この視点を得たことで、彼は人間の自由や悪といった、哲学の最も難しい問題の核心に、いよいよ、じりじりと迫っていくことになる。

【革命③ 後期哲学】ヘーゲルの「理性万能論」との最終対決

シェリングがこうした問いと格闘している間に、時代は、ヘーゲルのものになっていた。かつての親友は、「この世界の全ては、理性によって論理的に説明し尽くせる」という、壮大で完璧な哲学体系を打ち立て、哲学界の頂点に君臨していたんだ。

しかし、晩年のシェリングは、そのヘーゲルの「理性万能論」に、断固として「否」を突きつける。

彼は、神話や歴史、あるいは人間の非合理的な衝動といった、「理性の地図では決して描くことのできない、生々しい現実」にこそ、世界の本当の姿が隠されている、と考えたんだ。

この二人の対立は、「完璧な建築設計図(ヘーゲル)」と「予測不能な建築現場(シェリング)」の違いに、例えられるかもしれない。

ヘーゲルが設計図の論理的な美しさを語る一方で、シェリングは、設計図通りには決していかない「現場」で起きる、予期せぬトラブルや、職人のふとしたひらめきといった、あの、ざらざらした、生々しいプロセスそのものに、世界の真実を見出そうとしたんだ。

なんだか、とても人間らしいというか。

…こうして見てくると、彼の知的探求が、常に「完成」に抗い、「生成し続ける世界の神秘」を見つめ続けた、終わりのないプロセスであったことが、わかってもらえると思う。

では、この壮大な格闘から、私たちは何を学び、日常にどう活かせばいいのだろうか。

次の章で、彼の思想を具体的な「思考の型」へと、いよいよ翻訳していこう。

【この章のポイント】

シェリングの思索は、カントが設定した「心と世界」の分断を乗り越えようとする試みから始まった。

彼はまず「自然哲学」で、自然と精神が根源において一つであることを示し、次に「同一哲学」で、自由や悪といった、より根源的な問題の探求へと進んだ。

晩年には、ヘーゲルの「理性万能論」に抗い、理屈だけでは割り切れない、生々しい現実の重要性を問い続けた。

【この記事の心臓部】難解なシェリング思想を、日常で使える「3つの視点」に翻訳する

少し頭を使ったかもしれないね。

だけど、ここからは、その知的探求で見つけたいくつかの宝物を、私たちが日常で使いやすいように、一緒に磨き上げていく時間にしよう。

哲学用語というのは、少しとっつきにくい印象を与える。うん、それは確かだ。

だけど、その本質を掴んでしまえば、これほど頼りになる「視点」も、そうそうないよ。

ここでは、シェリング思想の核心を、明日から使える3つの「思考のキーワード」へと翻訳していく。古地図に書かれた難解な記号も、現代の地図アプリのアイコンに変換すれば、誰でも使えるようになるよね。

それと、同じような作業だよ。

哲学用語を「思考のキーワード」へ変換する【わかりやすく解説】

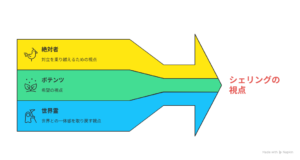

| シェリングの哲学用語 | 翻訳後のキーワード | これがもたらす視点 |

| 絶対者(無差別) | 鳥の目(Bird’s-eye view) | 対立する物事を、より高い場所から「そもそも同じ目的の一部だ」と見る視点 |

| ポテンツ | 種の力(Seed Power) | あらゆる現状(たとえ絶望的でも)に、次の可能性の「種」が眠っていると見る視点 |

| 世界霊 | 共鳴(Resonance) | 自分と世界は別々ではなく、同じ一つのリズムで響き合っているパートナーだと感じる視点 |

一つずつ、なぜこの言葉に翻訳したのか、少しだけ補足させてほしい。

絶対者 → 鳥の目(Bird’s-eye view)

「絶対者」という言葉は、少し大げさで、近寄りがたい響きがあるよね。

だけど、その本質は、対立する二つの物事を、空を飛ぶ鳥のようにぐっと高い視点から見下ろしてみる、という思考の動きなんだ。

地上にいると越えられない壁に見えても、空から見れば、同じ目的地へと続く道の一部だったりする。そんな、対立を乗り越えるための視点だね。

ポテンツ → 種の力(Seed Power)

「ポテンツ」は、シェリング思想の中でも特に重要な言葉だけど、まあ、馴染みがないよね。

これは、誰もの心象風景に訴えかける「種」という言葉に置き換えてみた。

どんなに硬いアスファルトを突き破って芽を出す、あのタンポポのように。どんなに困難で、もうダメだと思えるような状況の中にも、次へと向かう力強い「種の力」が、必ず、じっと眠っている。そう信じるための、希望の視点だ。

世界霊 → 共鳴(Resonance)

「世界霊」という言葉も、少しスピリチュアルな誤解を招きやすいかもしれない。

これは、より現代的で繊細な「共鳴」という言葉が、しっくりくるように思う。片方の音叉を鳴らすと、触れてもいないもう片方の音叉が、ふっと震え出すことがあるよね。

私たちの心と、世界の様々な出来事も、目には見えないレベルで、常にそのように響き合っている。そんな、世界との一体感をそっと取り戻すための視点だ。

【深掘り解説】ポテンツ理論は、AI時代の「生成」を予言した?

さて、ここで少し、発展的な内容になるけど、とても興味深い話を一つ。

実は、先ほど「種の力」と翻訳したシェリングの「ポテンツ」の考え方は、200年後の現代、特に生成AIの時代を、驚くほど正確に言い当てているように、私には見えるんだ。

「ポテンツ」という言葉をもう少し深く見てみると、それは単なる「可能性」というよりは、「混沌とした情報の中から、問いに応じて新しい秩序や形が、自発的に生まれてくる力」と捉えることができる。

これは、まさに生成AIがやっていることと、その構造が、なんだかよく似ているんだよ。

生成AIは、インターネット上にある、人間には処理しきれないほどの膨大なテキストデータ(混沌)を学習している。

そして、私たちが「こういうものを作って」という質問(問い)を投げかけると、その混沌の中から、全く新しい、意味の通る文章(秩序)を、すっと「生成」してくれる。

もちろん、200年前にシェリングがAIの存在を知っていたわけではない。

うん、当たり前だ。

だけど、彼の思考の射程が、いかに時代を遥かに超えて、物事が「生まれる」瞬間の本質を捉えていたか。その、一つの証拠と言えるかもしれないね。

彼の思想が、単なる古い骨董品ではなく、今なおアクチュアルな、生きた思索であることが、少しだけ、肌で感じられたんじゃないかな。

では、これほどパワフルな思想を、いよいよ私たちの日常の問題解決に使うための、具体的な「思考の型」を見ていこう。

【この章のポイント】

シェリングの難解な哲学用語は、日常で使える3つの「思考のキーワード」に翻訳できる。

絶対者 → 鳥の目(対立を乗り越える、高次の視点)

ポテンツ → 種の力(現状に眠る、可能性の視点)

世界霊 → 共鳴(世界との一体感を取り戻す視点)

特に「ポテンツ」の考え方は、現代の生成AIが新しいものを生み出すプロセスとも通じる、極めて普遍的なモデルである。

【実践編】明日から使える、シェリング思想から生まれた3つの思考の型

さて、ここからはいよいよ実践だ。

ここまで、シェリングがその生涯をかけて、分断された世界をどうにか繋ぎ合わせようと格闘してきた、その思索のプロセスを見てきたね。

ここからは、その壮大な格闘の末に彼が見出した「視点」を、私たちの日常の小さな、しかし切実な悩みを解決するための、3つの具体的な「武器」、すなわち「思考の型」として紹介するよ。

これから紹介する思考の型は、もしかしたらあなたが日々の生活の中で、無意識に実践していることに近いかもしれない。

だけど、シェリングの哲学は、その無意識の営みに「なぜそれが有効なのか」という、しっかりとした理論的な“裏付け”と、いつでも再現できる“型”を与えてくれる。

感覚的なコツが、意識的に使える思考の土台へと変わるんだ。

難しく考える必要はないよ。

まずはゲーム感覚で、自分の状況に一番合いそうなものを一つ選んで、試してみてはいかがかな。

思考の型① ポテンツ・リーディング。現状から「可能性の種」を見つける技術

こんな時に

-

仕事やプライベートで、どうにも行き詰まりを感じている時

-

他人の短所や、物事の欠点ばかりが、やけに気になってしまう時

-

今の自分の状況に、少し、無力感を覚えている時

これは、決して現実から目を背けるための楽観主義ではない。

むしろ、厳しい現実の「ど真ん中」に、次の一手を見出すための、極めて現実的な思考戦略なんだ。

硬いアスファルトのような現状の奥に眠る、ド根性タンポポのような「可能性の種(ポテンツ)」を、意識的に探し出す思考の型、とでも言おうか。

思考のステップ

まず、現状を「結果」として、ありのまま書き出す。

目をそらさず、少しネガティブなくらいに、たんたんと書くのがコツだ。

(例)「任されたプロジェクトが、全く進んでいない」

(例)「あの同僚は、いつも批判的で、会議の雰囲気を悪くする」

次に、その現状を「次への種」として、無理やりにでも3つ、意味を書き換えてみる。

「この状況は、未来のどんな良いことの“種”になりうるか?」という視点で、こじつけでも構わないよ。

(例)「プロジェクトが全く進んでいない」→

種①: 根本的な問題点や、見落としていた前提を、じっくり見直す絶好の機会。

種②: この困難を乗り越えることで、チームの結束がより強くなるための試練。

種③: 今のやり方の限界が明確になったのだから、全く新しいアイデアを投入するチャンス。

気持ちの変化

どうだろう。絶望的に見えていた現状が、少しだけ、次の一手を生み出すための「創造的な材料」のように見えてきませんか。

これは単なるポジティブシンキングではない。現状を「材料」として冷静に分析し、次の一手を導き出すための、論理的な思考の訓練なんだ。

思考の型② 同一性のアンカー。対立を乗り越える「鳥の目」の視点

こんな時に

-

「仕事」か「プライベート」か、といった二者択一で悩んでいる時

-

「スピード」と「品質」のように、相反する要求で板挟みになっている時

-

意見の違う相手と、感情的に対立してしまいそうな時

これは、地上で睨み合っている二つの選択肢を、空を飛ぶ「鳥の目(絶対者)」の視点から見下ろし、「なんだ、そもそも目指している山頂は同じじゃないか」と気づくための思考の型だ。

思考のステップ

まず、対立している2つの項目を、紙の左右に書き出す。

(例)「スピード重視のA案」 vs 「品質重視のB案」

次に、両者が“共通して”目指している、より大きな目的(アンカー)を探す。

「もし10年後、この対立が最高の形で解決したとしたら、それはどんな目的を達成するためだっただろう?」と、未来から逆算して考えてみるのがコツだね。

(例)両者に共通するアンカー → 「顧客の継続的な信頼を、未来にわたって勝ち取ること」

その共通目的を達成するための、新しい「C案」を考える。

A案でもB案でもない、対立そのものをスーッと乗り越える、第三の道だよ。

(例)C案 → 「最低限の品質保証ライン(信頼の生命線)をまず合意し、そこまでは最速で終わらせる。残りの時間とエネルギーは、品質をさらに磨き上げるために使う」

気持ちの変化

「どちらかを選ぶ」という苦しい消耗戦から、「どうすれば両方を満たせるか」という、創造的な問題解決へと、思考のステージが一つ上がる感覚が得られるはずだよ。

ただ、これは決断から逃げるための言い訳ではないよ。

あくまで、より質の高い決断をするための「視座を上げる」ツールだということは、心の片隅にでも、留めておいてほしいな。

思考の型③ 共鳴ダイアログ。直感を磨くための「世界との対話」法

こんな時に

-

どちらの選択肢も論理的には正しそうで、最後の決め手に欠ける時

-

新しい企画やアイデアの、インスピレーションが欲しい時

-

頭で考えすぎて、自分の本当の気持ちが、なんだか分からなくなってしまった時

これは、占いのような非科学的な話とは全く異なる。

あくまで、論理で徹底的に考え抜いた上で、最後に自分の深い納得感を確かめるための、いわば『自己対話』の技術だ。

頭の中の思考(論理)だけでなく、自分の身体の感覚や、周りの世界の雰囲気と「共鳴(世界霊)」する一点を探るように、物事を判断する思考の型、とでも言おうか。

思考のステップ

まず、一旦、意識的に思考を止める。

パソコンを閉じたり、少し散歩に出かけたり。意図的に、ぐるぐると回り続ける思考から、すっと距離を置くことが大切だ。

そして、問いを立て、自分の感覚に静かに耳を澄ます。

「論理的に正しいか?」ではなく、「どちらの選択肢が、より自分の心と“しっくりくる”感じがするか?」と、問いかけの質を、そっと変えてみてほしい。

感じたことを、良し悪しを判断せず、ただ、メモする。

「理屈は分からないけど、A案を考えると、なぜか胸のあたりが少し温かくなる」「B案を想像すると、無意識に、肩に力が入る気がする」といった、論理的ではない、身体的な、かすかな感覚を書き留めてみよう。

気持ちの変化

論理一辺倒の堅苦しい判断から解放され、自分の直感を信頼し、より納得感の高い決断ができるようになるはずだよ。

もちろん、これは論理を捨てるということではないよ。

思考停止の言い訳ではなく、むしろ思考を最大限深めた人が、最後に使うべき繊細なツールなんだ。

【この章のポイント】

シェリングの思想は、日常の悩みを解決する3つの具体的な「思考の型」に応用できる。

ポテンツ・リーディングは、行き詰まった現状の中に「可能性の種」を見出す技術である。

同一性のアンカーは、二項対立を「鳥の目」の視点で捉え直し、創造的な第三の道を探る技術である。

共鳴ダイアログは、論理だけでなく自分の直感や感覚と対話し、納得感のある決断を導く技術である。

まとめ。シェリング思想の探求で、あなたの世界の見方はどう変わるか

シェリングという、ちょっとマイナーな天才哲学者の思索を巡る探求は、いかがだったかな。

最後に、この探求で得たものを確認し、あなたの日常に繋げるための、いくつかの言葉を贈らせてほしい。

入門書で学びを深める

もし、この記事を読んで、シェリングの思想にもっと深く、じっくりと触れてみたい、と感じていただけたなら。そんなあなたの知的好奇心に応えてくれる、最適な一冊があるよ。

いきなり難解な原典に挑戦して、挫折してしまっては、あまりに勿体無いからね。

御子柴善之 著『シェリング入門』(ちくま新書)

この本をおすすめする理由は、とてもシンプルだ。

-

この記事の「プロセス」を補強する

この記事で掴んだ、シェリングの思想が変化していった大きな流れを、より詳細な歴史的文脈の中で、確かめるように読むことができる。 -

信頼性と網羅性

シェリング研究の専門家による、信頼できる解説で、思想の全体像をバランス良く、偏りなく学ぶことができる。 -

手に取りやすさ

新書なので、価格も手頃で、本屋さんでも見つけやすい。今日からでも、あなたの知的な探求を、さらに一歩先へ進めることができるはずだよ。

この記事で手に入れた「方位磁針」を片手に、より詳細な「地図」を読み解いてみる。この本は、そのための最高のチケットになるはずだよ。

シェリング思想のまとめ。あなたの日常に哲学の「心の指針」を

さて、この記事を通して私が最も伝えたかったことは、突き詰めれば、とてもシンプルな二つのことだった。

一つは、シェリングの思想とは、分断された世界をなんとか繋ぎ合わせようとした、壮大で、終わりのない探求のプロセスであったということ。

そしてもう一つは、その思索の果実が、現代を生きる私たちの日常の問題を乗り越えるための、3つの実践的な「思考の型」という武器になり得るということだった。

彼の思想の根底には、一貫して、こんな、とても穏やかで、力強い世界観が流れている。

「世界は、分析し、支配する対象ではない。それは、対話し、共鳴し、共に新しいものを生み出していく、かけがえのないパートナーなのだ」

とね。

完成された答えを探すのを、今日から少しだけ、やめてみない?

その代わりに、目の前の世界の「可能性」や、自分の心の、かすかな「響き」に、ほんの少しだけ耳を澄ましてみる。

例えば明日、意見の違う同僚の言葉の奥にある「目的」を、ほんの少し想像してみること。

行き詰まった仕事の中に、次のステージへ進むための「種」が隠されていないか、探してみること。

その小さな視点の変化こそが、シェリングの哲学を、あなたの日常にインストールする、何より確かな第一歩だよ。

【この記事のポイント】

シェリングの思想は、「分断」と「固定化」に満ちた現代社会を生き抜くための、強力な「心の指針」となる。

彼の思索のプロセスを理解することで、その思想が「未完成」であることの豊かさが見えてくる。

彼の思想から生まれた3つの「思考の型」(ポテンツ・リーディング、同一性のアンカー、共鳴ダイアログ)は、明日から使える実践的なツールである。

最も大切なのは、世界を分析対象としてではなく、共鳴しあうパートナーとして捉え直す、その視点そのものである。

このサイトでは、こうした古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより幸せに、そして豊かに生きていくための「考え方」や「物事の捉え方」を探求しているんだ。

もし、ご興味があれば、他の記事も覗いてみてほしいな。

きっと、あなたの心の指針となる、新しい発見があるはずだよ。

【こちらの記事も読まれています】