夜、静かになると、頭の中だけでぐるぐると考え事が止まらない…。

そんな、自分ではどうにもできない思考のノイズに、そっと蓋をしていませんか?

この記事を読めば、思考の“奴隷”をやめ、それを使いこなす“主人”になる、静かな第一歩を踏み出せます。

この記事では、思考を

- ①観察し

- ②限定し

- ③離れる

というシンプルな3つの技術を、誰でも実践できるように、具体的にお話しします。

その土台にあるのは、2000年以上も前から受け継がれてきた、哲学と瞑想の、とても普遍的な知恵です。

さあ、あなたの心に、本来の静けさを取り戻しにいきましょう。

なぜ、あなたの頭はいつも「考えすぎ」てしまうのか?哲学が示す思考の正体

夜、ようやく静かな時間が訪れて、そろそろ眠ろうかと布団にもぐりこむ。

それなのに、頭の中だけが、やけにざわざわと騒がしい。

今日の会議での、あの一言。

言わなければよかっただろうか。

いや、でもやっぱり言うべきだったか…。

考えたくない、と願うほどに、思考は勝手に、そして繰り返し、ぐるぐると再生される。

…ええ、分かりますよ。

そういうことって、誰にだってありますから。

問題の本質 あなたは「悩んでいる」のではなく「思考に飲み込まれている」という事実

ただ、少しだけ厳しい言い方になるかもしれませんが、聞いてください。

それは、あなたが「悩んでいる」のでは、ないのです。

あなたの中で自動的に発生している「思考という名の現象」に、ただ、ぐっと飲み込まれてしまっている。

…実は、ただそれだけのことなのです。

少し、想像してみてください。

私たちは、空を見て雨が降っていても「私が雨だ」とは、思いませんよね。

自分とは全く関係なく起こる、単なる自然現象として、当たり前に捉えているはずです。

思考も、それとよく似ています。

あなたの中にふと現れては、いつの間にか、すうっと消えていく。

いわば「心の天気」のようなもの。

穏やかに晴れる日もあれば、どうしようもない嵐の日もある。

それ自体に、良いも悪いも、本当はないのです。

この「自分と思考は別のものである」という考え方は、決して突飛なものではありません。

遥か昔の仏教やストア哲学といった古典的な知恵から、現代のマインドフルネスや認知行動療法といった心理学の世界まで、共通して語られている、人間を理解するための、とても普遍的な視点なんですよ。

不安や後悔…あなたの頭を占領する4つの「反芻思考」パターン

そして、その「心の天気」にも、どうやら、いくつか種類があるようです。

いつも同じような暗い雲が、決まってあなたの心に湧いてきて、空をどんよりと曇らせてしまう。

…そんな経験はありませんか。

一度、ご自身の思考のクセを、少しだけ離れたところから、客観的に眺めてみましょうか。

私たちの頭を悩ませる「思考のノイズ」には、だいたい、いくつかの典型的なパターンがあります。

代表的なのは、この4つでしょうか。

| 思考パターン | 特徴 |

| ① 過去への後悔 | 変えようのない過去の出来事について「あの時ああしていれば…」と、何度も心の中で再生してしまう。 |

| ② 未来への不安 | まだ起きていない未来、特に悪い結果を想像しては「そうなったら、どうしよう…」と心配し続ける。 |

| ③ 他人との比較 | SNSなどで目にする誰かの姿と自分を無意識に比べ、「それに比べて自分は…」と落ち込んでしまう。 |

| ④ 自己批判 | 何かにつけて「やっぱり自分はダメだ」「どうせ自分なんて」と、自分自身を責め続けてしまう。 |

いかがでしょうか。

一つ、あるいは複数、思い当たるパターンはありましたか。

別に、それを今すぐ無理になくそうとしなくていいのです。

大切なのは、まず「ああ、自分は今、このパターンの思考に囚われているな」と、その正体に気づくこと。

この、ささやかな「気づき」。

それこそが、思考のノイズから抜け出すための、最も重要で、そして何よりも力強い、確かな第一歩になるのです。

では、この大切な気づきを元にして、具体的にどうすればいいのか。

そのための具体的な3つのステップを、これから見ていきましょう。

【この章のポイント】

「考えすぎ」の正体は、思考と自分を同一視し、「思考の渦」に飲み込まれている状態である。

思考は自分そのものではなく、自分の中に現れては消える「心の天気」のような現象にすぎない。

多くの悩みは「後悔」「不安」「比較」「自己批判」といった思考パターンに分類でき、それに「気づく」ことが解決の第一歩となる。

思考の整理術の全体像 哲学と瞑想に学ぶ「3ステップアプローチ」

では、どうすれば、私たちはこの気まぐれな「心の天気」に、いちいち振り回されずに済むのでしょうか。

嵐と戦うのではありません。

嵐の中で、静かに船を操るための、いわば一種の「航海術」を身につけるのです。

そのための、とてもシンプルな地図が、これからお話しする3つのステップです。

一つひとつは、なんてことないように見えるかもしれませんが、その効果は、なかなかに奥深いものですよ。

STEP1【観察する】思考の渦に「気づき」、客観的な距離を置く

まず、全ての基本となる第一歩が、この「観察」です。

暴走する思考を、無理やり力ずくで止めようとする前に。

まずは「ああ、今、思考が暴走しているな」と、その事実に、ただ、気づくこと。

良い・悪いの判断を、一切加えず。

まるで、スクリーンに映る映画を眺めるように、ただ、ぼんやりと見つめる。

すべては、ここから始まります。

そもそも、問題の存在に気づけなければ、対処のしようがありませんからね。

まずは、自分と思考の間に、一息つけるくらいの、安全な距離を作ることが目的なのです。

STEP2【限定する】向き合うべき思考を、自分の意思で「選ぶ」

思考を、少し離れたところから客観的に眺められるようになったら、次に行うのは、その思考に一つひとつ、律儀に付き合うのをやめることです。

そして、自分が本当に向き合うべき思考を、自らの意思で、はっきりと「選ぶ」。

これは、庭の手入れに少し似ていますね。

どれが自分が大切に育てたい草花で、どれが今は放っておいてもいい雑草か。

つまり、あなたの力で「どうにかなること」と「どうにもならないこと」を、冷静に仕分ける技術です。

これによって、あなたは無駄な悩みに心をすり減らすことがなくなり、本当に大切なことにだけ、あなたの貴重な思考エネルギーを、そっと注げるようになります。

STEP3【離れる】思考のループから、意識を強制的に「断ち切る」

そして最後は、いわば「最終手段」です。

観察しようとしても、仕分けようとしても、どうしても思考の嵐がやまない。

…ええ、人間ですから、そんな日も、もちろん、あるでしょう。

その時は、もう、その土俵から静かに「離れる」のが一番、賢明です。

これは、頭の中にばかり向いていた意識を、強制的に「今、ここの身体」へと引き戻す、緊急脱出スイッチのような技術。

思考で思考を止めようとするのではなく、全く別の場所に意識を移すことで、暴走を物理的に、ぴたりと止めてしまうのです。

…さて、なんとなく、全体像は掴めたでしょうか。

次の章から、このステップを一つずつ、誰にでも実践できる具体的な方法と共に、じっくりと見ていくことにしましょう。

【この章のポイント】

STEP1【観察する】 自分と思考を切り離し、客観的に眺めるための、全ての基本となる第一歩。

STEP2【限定する】 コントロールできない悩みを手放し、向き合うべき思考を自分の意思で選ぶ技術。

STEP3【離れる】 どうしても思考のループが止まらない時の、意識を切り替えるための最終手段。

【STEP1:観察】哲学と瞑想で、思考のノイズから静かに抜け出す技術

さて、ここからは、いよいよ具体的な技術の話です。

最初のステップは「観察する」。

思考と自分との間に、安全な距離を作るための、最も重要で、そして最も穏やかな技術です。

自分の思考を客観視する、というのは、口で言うほど簡単ではないかもしれません。

長年の思考のクセから離れることには、少しだけ寂しさや、ふわふわと落ち着かないような居心地の悪さを感じることもあるでしょう。

それで、いいのです。

まずはその居心地の悪ささえも、観察の対象にしてみましょうか。

具体的な方法「思考の実況中継」で客観的な視点(メタ認知)を持つ

やり方は、驚くほど簡単ですよ。

自分の中に湧いてきた思考に、まるでスポーツの実況中継をするアナウンサーのように、

心の中で静かに名前をつけてあげる。

ただ、それだけです。

例えば、こんな具合に。

-

上司に言われた一言を、ふと思い出した時。

-

…「あ、『過去への後悔』が、湧いてきましたね」

-

-

明日のプレゼンのことが、頭をよぎった時。

-

…「なるほど、ここで『未来への不安』の登場です」

-

-

SNSで友人の活躍を見て、少し心が、ちくりと痛んだ時。

-

…「ほう、これは『他人との比較』が、顔を出したようです」

-

どうでしょうか。

少し、滑稽に見えるかもしれませんね。

でも、それでいいのです。

ここで最も大切なのは、その思考の内容にこれ以上深入りせず、良い・悪いの判断もせず、

ただ「そういう思考が現れた」という事実だけを、淡々と確認すること。

そして、できれば一つ、静かに、ふうっと息を吐く。

その後は、また元の作業に戻る。

本当に、ただそれだけです。

この簡単な「実況中継」は、あなたを「思考の渦中の人物」から、「思考を眺めている観客」へと、その立ち位置をすっと変えてくれます。

この、自分を客観的に見る力(心理学ではメタ認知とも言います)こそが、思考に振り回されないための、揺るぎない土台になるのです。

【深掘り】ブッダの知恵。なぜ「判断しない」だけで雑念が楽になるのか?

「ただ眺めるだけで、本当に意味があるのか?」

…そう思われるかもしれませんね。

でも、この「判断しない」という態度には、2500年以上も前から受け継がれてきた、とても深い知恵が隠されています。

仏教の古い教えの中に、こんな考え方があります。

私たちの苦しみの多くは、身の回りに起きる出来事や自分の中に湧き上がる感情を、無意識に「良いもの(快い)」と「悪いもの(不快)」に分けてしまうことから生まれる、と。

そして、良いものにはしがみつき、悪いものは必死で避けようと、もがく。

思考も、全く同じです。

「不安な思考は、悪いものだ」と判断し、それを消そうと戦いを挑むからこそ、かえって、その思考に余計なエネルギーを与えてしまうのです。

必死に追い払おうとするハエが、余計にしつこく顔の周りをぶんぶんと飛び回るのに、少し似ていますね。

ですから、ただ「観察」するのです。

良い・悪いという判断の火種を、心の中に投じない。

そうすれば、思考は燃え上がるための薪を失い、まるで燃え尽きた焚き火のように、自然と、しん、と静かになっていく。

これが、「判断しない」だけで、不思議と気持ちが楽になる、というからくりなのです。

【Q&A】瞑想中に「雑念だらけ…」は失敗ではなく、むしろ成功のサイン

「なるほど、と思って実際にやってみても、次から次へと考えが浮かんできて、全く集中できない。やっぱり自分には向いていないんだ…」

もしあなたが過去に瞑想などを試して、そう感じた経験があるのなら、少しだけ聞いてください。

それは、全くもって失敗ではありません。

むしろ、この最初のステップとしては、紛れもない成功なんです。

なぜなら、これまであなたが無自覚に、無意識に、頭の中で垂れ流しにしていた「雑念」の存在に、「あ、今、雑念が湧いたな」と、はっきりと気づけたのですから。

これこそが、「観察」の第一歩に他なりません。

このステップの目的は、思考を消して「無になる」ことではないのです。

まずは、自分の思考に「気づけるようになる」こと。

あなたは、その大切な目的を、すでに見事に達成しているのですよ。

【この章のポイント】

思考が湧いたら「〇〇という思考が出てきた」と心で実況中継し、客観視する(メタ認知)。

思考を「良い/悪い」と判断しない。判断を手放すだけで、思考は自然と力を失っていく。

雑念に「気づけた」こと自体が観察の第一歩。思考を消せなくても、全く問題はない。

【STEP2:限定】ストア哲学で、無駄な「考えすぎ」を手放す思考整理術

さて、自分の中に湧き上がる思考を、少し離れた場所から、ぼんやりと眺められるようになったら。

次なるステップに進みましょう。

それは、目の前に現れた思考のすべてに、律儀に付き合うのをやめる、という技術です。

つまり、自分が本当に向き合うべき思考を、自らの意思で「限定する」のです。

この知恵は、今から2000年近くも昔、古代ローマの哲学者たちが真剣に考え抜いた、極めて実践的な心の整理術に基づいています。

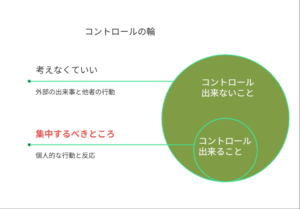

具体的な方法「私の力で変えられるか?」ストア哲学に学ぶ思考の仕分け術

ストア哲学の代表的な哲学者の一人、エピクテトス。

彼の教えの核心は、驚くほどシンプルです。

「この世には、我々の力の及ぶことと、及ばないことがある。幸福は、この二つを明確に見分けることから始まるのだ。」

あなたの頭を悩ませている思考を、このとても古い、しかし強力な視点で「仕分け」してみましょう。

やり方は簡単です。

一枚の紙とペンを用意してください。

-

まず、紙の中央に小さな円を描き、その周りを囲むように大きな円を描きます。

-

内側の円には、「今の自分の行動」「今日のタスク」「人に対する自分の言葉遣い」など、完全に自分の力でコントロールできることを書き出します。

-

外側の円には、「他人の評価」「過去の失敗」「明日の天気」「景気の動向」など、自分の力ではどうにもならないことを書き出します。

こんな感じ

さて、準備はいいでしょうか。

では、あなたに一つ、静かに問いかけてみます。

…今、あなたの頭を悩ませているその「考えごと」は、どちらの円に属するでしょうか?

もしそれが、外側の円に属することなのであれば。

それは、極端な言い方をすれば「考えるだけ、時間の無駄」ということなのかもしれません。

【応用】仕事のストレスを減らす「コントロールの輪」という思考法

この思考法は、日々の仕事で感じる、じりじりとしたストレスに対して、特に大きな力を発揮します。

例えば、「上司の評価がどうも理不尽で、腹が立って仕事が手につかない…」。

…こういうことは、まあ、よくありますよね。

そんな時こそ、この「コントロールの輪」を、心の中でそっと広げてみるのです。

-

外側の円(手放すべき思考):

-

上司の機嫌や性格そのもの

-

一度下されてしまった、過去の評価

-

会社の評価制度という、大きな仕組み

-

-

内側の円(集中すべき思考)

-

次に提出する資料の質を、誰にも文句を言わせないレベルまで高めること

-

評価の根拠について、感情的にならず、冷静に質問するための準備をすること

-

今回の経験から学び、次に活かせる改善策を、一つでも多く考えること

-

いかがでしょうか。

コントロールできないことへの怒りのループから抜け出し、

「今、自分にできること」という、具体的で建設的な次の一手へと思考を集中できる。

これが、古代哲学が現代の私たちに与えてくれる、極めて実践的な心の指針なのです。

【Q&A】コントロールの境界線が曖昧な人間関係の悩みへの解決策

「なるほど、理屈はわかります。でも、こと人間関係となると、その境界線がとても曖昧に感じられます。『相手の態度はコントロールできない。でも、自分の接し方次第で、相手が変わってくれるかもしれない…』」

…ええ、その迷いは、とてもよく分かります。

ここで大切なのは、「他者への影響」と「他者のコントロール」という、似ているようで全く違う二つの言葉を、はっきりと分けて考えることです。

私たちがコントロールできるのは、どこまでいっても、前者、つまり「自分の振る舞い」までです。

私たちは、相手のために、心を込めて種をまくことしかできません。

その種から、どんな芽が出て、どんな花が咲くのか…それを最終的に決めるのは、相手という土壌であり、その時々の環境です。

自分の手の内には、ないのです。

自分の最善を尽くしたら、あとは静かに、その結果を見守る。

人間関係の悩みの多くは、このシンプルな事実を、ただ、受け入れるだけで。

不思議と、すっと気持ちが楽になるものですよ。

【この章のポイント】

思考を「自分でコントロールできること」と「できないこと」に仕分ける。

悩みのほとんどは「コントロールできないこと」から生まれる。それについて考えるのを、意識的にやめる。

他者はコントロールできない。できるのは、自分の振る舞いを通じて「影響」を与えようと試みることだけ。

【STEP3:離れる】思考のノイズを断ち切り、瞑想的なグラウンディング

思考を観察し、そして仕分ける。

この2つのステップを身につけるだけで、日常のほとんどの「考えすぎ」は、かなり扱いやすくなるはずです。

しかし、人間ですから。

どうしても思考の嵐がやまない、そんな日だってあるでしょう。

そういう時は、もう、無理に思考と向き合う必要はありません。

最後の手段は、その土俵から、物理的に「離れる」ことです。

思考の渦から意識を引き剥がし、強制的に「今、ここ」に連れ戻す。

そのための、即効性のある技術をご紹介します。

具体的な方法。五感を使い「今、ここ」の身体感覚に帰る習慣

この方法は「グラウンディング」と呼ばれます。

その名の通り、荒れ狂う思考の海に、意識の「錨(アンカー)」を下ろし、流されないようにするための技術です。

代表的な「5-4-3-2-1メソッド」を、まずは試してみてください。

思考のループにはまっている、と気づいた瞬間に、その場で実践できます。

-

【5】周りを見渡し、目に見えるものを5つ、心の中で確認する。(例:壁の時計、デスクのペン、窓の外の木…)

-

【4】身体で感じている感覚を4つ、意識する。(例:椅子とお尻の感触、足の裏と床、服と肌…)

-

【3】耳を澄まし、聞こえてくる音を3つ、捉える。(例:パソコンのファン、遠くの車の音、自分の呼吸…)

-

【2】鼻を使い、感じている匂いを2つ、嗅ぎ分ける。(例:コーヒーの香り、部屋の空気の匂い…)

-

【1】口の中の味覚を1つ、意識する。(例:唾液の味、お茶の余韻…)

…どうでしょうか。

ほんの1分程度ですが、その間、頭の中の騒がしさが少し途切れた感覚はありませんでしたか。

この本質を応用すれば、もっと日常に溶け込ませることもできます。

-

コーヒーを飲む時 最初のひと口だけ、カップの温かさ、香り、口に含んだ温度、喉を通る感覚…その全てを、心の中で実況中継するように味わってみる。

-

デスクワーク中 30秒だけ目を閉じ、キーボードに触れる指先の感覚と、椅子とお尻が接している圧力だけに、全意識を集中させてみる。

-

歩いている時 信号待ちの間、アスファルトを踏みしめる足の裏の感覚を、ただ、じっと感じてみる。

特別な時間は必要ありません。

日常の何気ない動作の中に、思考から離れるための「隠れ家」は、あなたが思う以上に、たくさん隠されているのです。

【深掘り】なぜ「身体」に意識を向けると、頭の中の独り言は静まるのか?

では、なぜ、このように「身体」に意識を向けるだけで、あれほど騒がしかった思考が、ふっと静かになるのでしょうか。

あくまで、心の働きを理解するための一つのモデルとして、捉えてみてくださいね。

思考のループにはまっている時、あなたの意識は、過去や未来といった「頭の中の仮想空間」に閉じ込められています。

身体は「今、ここ」にあるのに、意識だけが、別の時空を彷徨っている。

そんな状態なのです。

人間の脳というのは、残念ながらそれほど器用なものではなく、一度に一つのことにしか、深く注意を向けることができません。

特に、「抽象的な思考」と「具体的な五感」は、脳の中で同じリソースを奪い合う、ライバルのような関係にあります。

ですから、あなたが意図的に「足の裏の感触」といった生々しい身体感覚にグッと意識を向けると、思考に使われていた脳のエネルギーが、物理的にそちらへ奪われてしまう。

結果として、頭の中のおしゃべりが、強制的に静かになるのです。

騒がしいラジオのチャンネルを、別の静かなチャンネルに、カチリと切り替える。

思考と無理に戦うのではなく、ただ、チャンネルを変えるだけ。

そう考えてみると、少し、気持ちが楽になりませんか。

【Q&A】つい忘れてしまう人へ。行動経済学に学ぶ「続ける」ための技術

「なるほど、とは思うのですが、日々の忙しさの中で、きっとやるのを忘れてしまいます…」

ええ、ごもっともです。

人間の脳が、そもそもそのようにできているのです。

新しい習慣を覚えるのは、本来とてもエネルギーのいることですから。

ですから、意志の力に頼るのは、もうやめにしましょう。

その代わりに、ほんの少し、「仕組み」の力を借りてみるのです。

-

①「きっかけ」を作る(リマインダー)

-

いつも目に入るPCのモニターの隅に、「息」とだけ書いた小さな付箋を貼っておく。

-

スマホの待ち受け画面を、お気に入りの風景写真など、少しだけ心に静けさをくれるものに変えてみる。

-

-

②「ついで」にやる(if-thenプランニング)

-

「もし、トイレに入ったら、必ず3回だけ、ゆっくりと呼吸をすることに集中する」

-

「もし、飲み物を口にしたら、必ず最初のひと口だけは、五感を総動員して味わう」

-

このように、すでに日常に存在している習慣に、新しい行動をそっと「ついでに」組み込んでしまうのです。

そして、何よりも大切なことですが、完璧を目指さないでください。

一日一回でも、ふと、このことを思い出せたら。

それはもう、100点満点です。

そのたった一回の小さな実践が、あなたの思考のOSを、静かに、しかし、確実に書き換えていくのですから。

【この章のポイント】

思考が止まらない時は、五感を使って意識を「今、ここの身体」に戻す(グラウンディング)。

脳は一度に一つのことにしか集中できない。身体感覚に意識を向けると思考は物理的に静かになる。

意志力に頼らず「きっかけ」や「ついで」といった仕組みで、続けるハードルを極限まで下げる。

まとめ。哲学と瞑想で、思考のノイズを「静かな自信」に変える

最後に、これまで見てきたことの核心を、もう一度だけ、静かに確認しておきましょう。

「考えすぎ」という、尽きることのない悩みの根っこには、「思考=自分」という、無意識で、とても根深い思い込みがありましたね。

その思い込みから自由になるための具体的なアプローチとして、3つのステップを見てきました。

-

【観察する】

思考の渦にまず「気づき」、良い・悪いの判断を手放して、ただ眺めることで、安全な距離を置くこと。 -

【限定する】

自分の手の中にあることと、そうでないこととを冷静に見極め、向き合うべき思考を賢く「選ぶ」こと。 -

【離れる】

そして、どうしても思考が暴走する時は、五感を使って意識を「今、ここ」の身体に戻し、思考のループから物理的に「断ち切る」こと。

これら全てに共通するのは、思考と無理に戦い、力尽くで消そうとするのではなく、その“付き合い方”を、根本から変える、という視点です。

この記事で紹介しているアプローチは、特定の宗教や思想を推奨するものではありません。

あくまで、2000年以上にわたって人間が培ってきた、心を整えるための普遍的な知恵として、ご紹介したものです。

思考は、あなたを苦しめる、忌まわしい敵ではありません。

付き合い方さえ知れば、それはあなたの人生を深くし、豊かにする、最高のパートナーにもなり得るのです。

今日から、一日一回で構いません。

あなたの中に湧き上がる思考に、ただ「気づいてみる」ことから、始めてみてください。

その小さな、しかし確かな気づきの繰り返しが、あなたの内側に、誰にも奪われることのない「静かな自信」を、ゆっくりと、しかし着実に育てていくはずです。

思考のノイズが消える、哲学と瞑想という一生モノの整理術

結局のところ、大切なのは、たった一つ。

「気づく」ということ。

この、あまりにもシンプルで、奥深い一歩が、あなたの日常を静かに、そして豊かに変えていくのです。

【この記事のポイント】

「考えすぎ」の正体は、思考と自分を同一視していること。「思考」は自分自身ではなく、心に現れる「天気」のような現象にすぎない。

思考との付き合い方を変えるには「観察する」「限定する」「離れる」という3つのステップが有効である。

思考と戦うのではなく、まずそれに「気づく」こと。その小さな気づきの積み重ねが、心の静けさを取り戻すための最も確実な方法となる。

【こちらの記事も読まれています】

…さて、今回は「思考」という、少し内面的なテーマを扱いましたが、このブログでは、こうした心のあり方だけでなく、より広い視点から、日々の生活の中にある「豊かさ」や、あなた自身の「幸せ」について考えるための様々なヒントを発信しています。

もし、ご興味があれば、他の記事も覗いてみてください。

また、どこかでお会いできるのを楽しみにしています。