「なんで自分は、いつもこうなんだろう…」

そんな風に自分を責めてしまうのは、本当にしんどいですよね。

この記事を読めば、その苦しいループから抜け出す、一生使える「心の守り方」が身につきます。

ここでは、あなたの世界の見え方がガラッと変わるかもしれない、3つの「哲学のメガネ」を、具体例を交えて優しくご紹介します。

それは、一時的な流行りではなく、2000年以上も歴史が証明してきた「人類の知恵」だから、きっとあなたの確かな助けになるはずです。

さあ、一緒にあなたの心を楽にする、新しい考え方を探しにいきませんか。

はじめに その自己嫌悪、哲学で「見方」を変えてみませんか?

「答え」ではなく「問いの立て方」を学ぶのが哲学

哲学、と聞くと、なんだか少し身構えてしまいますよね。

「難しそう」

「自分には関係ないかも」

…そう感じるのも、無理はありません。

でも、安心してください。

哲学は、学校のテストのように、たった一つの正解を探し出すものでは全くないんです。

むしろ、行き詰まってしまった時に、

「あれ、もしかして別の見方もできるんじゃない?」

と、考え方の“角度”を変えるためのヒント集のようなもの。

私たちは誰でも、無意識のうちに自分だけの「思考のメガネ」をかけて世界を見ています。

「自己嫌悪」という色のついたメガネをかけていると、どうしても世界は灰色に見えてしまいます。

哲学とは、そのメガネを一度そっと外して、

「今日はどのメガネをかけてみようかな?」

と、意識的に選び直してみること。

この記事では、そんな新しいメガネのかけ方を、一緒に試していきたいと思っています。

2000年以上も生き抜いてきた「人類の知恵」の結晶

あなたが今抱えている「なんで自分はこうなんだろう…」という悩み。

実はそれ、2000年以上も前から、たくさんの偉大な人たちが同じように悩み、考え抜いてきたテーマなんです。

ソクラテスやアリストテレスといった哲学者たちも、決して完璧な超人ではありませんでした。

私たちと同じように、人間関係に悩み、自分の不甲斐なさに落ち込み、それでも

「どうすれば、人はより良く生きられるのか」

を、一生懸命に考え続けた一人の人間です。

だからこそ、哲学の言葉は、ただの机上の空論ではないんですね。

それは、時代を超えて通用する、いわば「心が折れないためのサバイバル術」として、

長い長い時間をかけて磨き上げられてきた、信頼できる「人類の知恵のOS」のようなものなのです。

ポジティブ思考とは違う、哲学の根本的なアプローチとは

「もっとポジティブにならなきゃ」

「ネガティブな自分はダメだ」

そうやって頑張ってみたものの、かえって心が疲れてしまった…。

そんな経験はありませんか?

無理やり前向きになろうとするアプローチは、まるで、心に湧き上がってくる感情に、無理やりフタをしてしまうようなものです。

一時的には楽になるかもしれませんが、根本的な解決にはなりにくいのが実情ではないでしょうか。

それに対して、哲学のアプローチは少し違います。

「なぜ、このモヤモヤした気持ちが生まれるんだろう?」

そうやって、感情の“根っこ”の部分に、優しく光を当てていく。

ネガティブな感情を悪者と見なすのではなく、

「そっか、今、私はそう感じているんだな」

と、一旦まるごと受け入れるところから始めます。

分かりやすく例えるなら、こんな違いがあるかもしれません。

| アプローチの種類 | 特徴 |

| ポジティブ思考 | とりあえず痛みを抑える(対症療法)のようなもの |

| 哲学 | じっくりと体質を改善していく(根本治療)のようなもの |

この記事で目指すのは、後者のアプローチです。

少し時間はかかるかもしれませんが、あなたの心を、根本から、そして着実に楽にしていくための方法を、一緒に探していきましょう。

【この章のポイント】

哲学とは、難しい答えを探すのではなく、物事の「見方を変える」ための便利な道具である。

哲学は、2000年以上の歴史が証明する、信頼性の高い「人類の知恵」の結晶。

無理やり前向きになるのではなく、感情の根っこを見つめ、根本から心を楽にしていくのが哲学のアプローチ。

気づいていますか?自己嫌悪に陥りやすい3つの思考の癖

私たちは、一体なぜ、こんなにも自分のことを嫌いになってしまうのでしょうか。

その原因は、あなたの性格が悪いからでも、能力が低いからでもありません。

実は、多くの人が無意識のうちに持っている、いくつかの「思考の癖」が関係していることがほとんどなんです。

ここでは、特に自己嫌悪に繋がりやすい代表的な3つの癖をご紹介します。

「あ、これ、私のことかも…」と、心当たりがないか、少しだけ自分を振り返りながら読んでみてくださいね。

癖①「100点以外は0点」と考えてしまう完璧主義

9割うまくいった仕事でも、残りの1割のミスが気になって頭から離れない。

会議での自分の発言を思い出しては、

「もっと気の利いたことが言えたはずなのに…」

と、夜中に一人反省会を始めてしまう。

もし、これに心当たりがあるとしたら、あなたは「完璧主義」という、とても誠実で向上心のある人が持つ思考の癖を持っているのかもしれません。

ただ、この癖が少し厄介なのは、心の採点が常に「減点方式」になってしまう点です。

「完璧な100点の自分」を無意識に基準にして、そこから「できなかったこと」ばかりに目が向き、自分からどんどん点数を引いていってしまう。

だから、どんなに頑張っても、心がなかなか満たされにくくなってしまうんですね。

まるで、自分で気づかないうちに、自分だけの徒競走で、ものすごく高いハードルをいくつも設置してしまっているようなもの。

これでは、疲れてしまうのも無理はありません。

癖②無意識に「他人」を基準に自分を評価してしまう

友人のSNSで目にする「キラキラした日常」と、自分の平凡な毎日を比べて、ふっとため息をついてしまう。

会社の同僚が先に昇進した時、お祝いしたい気持ちとは裏腹に、心の中に渦巻く黒い感情に気づいて、そんな自分が嫌になってしまう。

その心のザワザワの正体は、あなたの心が「他人という物差し」で自分自身の価値を測ってしまっているサインです。

特に、今の時代はこれが本当に厄介ですよね。

なぜなら私たちは、

他人の一番輝いている「ハイライトシーン」と、自分の悩みや欠点も全部含んだ「舞台裏」とを比べているからです。

編集され、一番よく見えるように加工された他人の一瞬と、自分の24時間すべてを比べて、不公平な勝負に勝手に負けて落ち込んでいる。

…そう考えると、なんだか少し、ばかばかしく思えてきませんか?

これは、あなたの思考のOSが、本来あるべき「自分軸」ではなく、「他人軸」で動いてしまっている状態なのかもしれません。

癖③「変えられない過去」を何度も責めてしまう

夜、ベッドに入ると、ふと「あの時、ああすればよかった」という後悔が、何度も頭の中でリピート再生されてしまう。

過去を振り返り、次に活かす「反省」は、もちろんとても大切なことです。

でも、それがいつしか自分を責め続けるだけの「堂々巡りの自己攻撃」に変わってしまうと、ただ心をすり減らすだけの時間になってしまいます。

変えることのできない過去にこだわり続けるのは、まるで、

結末の変わらない映画を、何度も繰り返し観てはその度に落ち込んでいるようなもの。

私たちは、後悔という名の「心のタイムマシン」に乗って、わざわざ過去に戻っては、自分で自分を傷つけているのかもしれません。

この後の章では、そのタイムマシンからそっと降りて、「今」という時間に穏やかに着地するための、具体的な知恵をご紹介しますね。

【この章のポイント】

自己嫌悪の原因は、性格ではなく「思考の癖」にあることが多い。

癖① 完璧主義は、自分を「減点方式」で評価してしまい、心を消耗させる。

癖② 「他人軸」での比較は、他人のハイライトと自分の舞台裏を比べる不公平なゲーム。

癖③ 過去への後悔は、変えられないことにエネルギーを注ぎ、「今」をすり減らす行為。

【実践編】気持ちが楽になる3つの「哲学のメガネ」の使い方

前の章で、自分を苦しめているかもしれない「思考の癖」に、少しだけ光を当ててみました。

ここでは、いよいよその癖と上手く付き合っていくための、具体的な解決策をご紹介します。

これからお渡しするのは、いわば「思考のメガネ」です。

難しく考えず、まずは「ちょっと試着してみる」くらいの軽い気持ちで、それぞれのメガネをかけてみてください。

きっと、いつも見ている景色が、少しだけ違って見えるはずですよ。

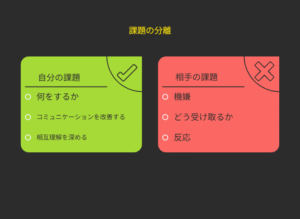

アドラー心理学のメガネ「他人の評価」から自由になる課題の分離

他人の視線や評価が気になって、心が疲れてしまう…。

そんな「他人軸」の癖に悩むあなたに、まずかけてみてほしいのが、

アドラー心理学の「課題の分離」というメガネです。

これは、とてもシンプル。

何か問題が起きた時に、「これは、誰の課題(タスク)だろうか?」と自分に問いかけて、境界線を引く考え方です。

アドラー心理学では、有名なこんな例え話があります。

「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲ませることはできない」

馬に水を飲んでほしいと思っても、最終的に水を飲むかどうかを決めるのは、馬自身です。

私たちは、そこまでコントロールすることはできません。

人間関係も、これと全く同じなんですね。

<ケーススタディ 美咲さんの場合>

「なんだか、部長の機嫌が悪そう…。私のさっきの報告の仕方が、まずかったのかもしれない…」

こんな時、美咲さんは不安でいっぱいになってしまいます。

でも、ここで「課題の分離」のメガネをかけてみると…。

【図解】一目でわかる「課題の分離」

| 誰の課題? | 具体的な内容 |

| 部長の課題 | 部長の機嫌がどうであるか。私の報告をどう受け取るか。 |

| 私の課題 | 事実を誠実に報告すること。次の仕事に丁寧に取り組むこと。 |

そうなんです。

「機嫌」は、部長自身の課題です。

もしかしたら、部長はただ寝不足なだけかもしれませんし、家庭で何かあったのかもしれません。

私たちがコントロールできる範囲を超えています。

私たちができるのは、自分の課題に、誠実に取り組むことだけ。

そう考えると、少しだけ、心が軽くなりませんか?

【あなたへの問いかけ】

今、あなたが抱えている人間関係の悩みについて、少しだけ考えてみてください。

「自分の課題(自分でコントロールできること)」は、何ですか?

「相手の課題(自分ではコントロールできないこと)」は、何ですか?

ストア哲学のメガネ 「過去の後悔」と「未来の不安」を手放す方法

「あの時、ああしていれば…」という後悔。

「これから、一体どうなるんだろう…」という不安。

私たちの心は、放っておくとすぐに過去と未来を行き来して、勝手に疲れてしまいますよね。

そんな「過去への後悔」の癖に有効なのが、古代ローマのストア哲学が教える

「コントロール二分法」というメガネです。

これは、世界で起きる全てのことを、たった2つに分けてしまう、という驚くほどシンプルな考え方です。

-

自分に変えられること(自分の考え方、今日の行動など)

-

自分には変えられないこと(過去の出来事、他人の気持ち、天候など)

そして、ストア哲学はこう教えます。

「私たちは、自分に変えられることだけに集中すべきだ」と。

<ケーススタディ 美咲さんの場合>

「仕事で大きなミスをしてしまった…。もう取り返しがつかない。私はなんてダメなんだろう…」

ひどく落ち込む美咲さん。

ですが、ここで「コントロール二分法」のメガネをかけて、状況を整理してみると…。

| 分類 | 具体的な内容 |

| 変えられないこと | ミスをしてしまった、という「過去の事実」。 |

| 変えられること |

このミスから何を学ぶか。 関係者に誠実に謝罪すること。 次に同じミスをしないための対策を考えること。 |

ミスをした過去は、もう誰にも変えられません。

そこにエネルギーを注いで自分を責め続けても、何も生まれませんよね。

大切なのは、「じゃあ、今、自分にできることは何だろう?」と、

コントロール可能な未来の行動に意識を向けること。

それこそが、後悔のループから抜け出す、唯一で最も確実な方法なのです。

【あなたへの問いかけ】

あなたが今悩んでいることについて、「変えられること」と「変えられないこと」に仕分けてみてください。あなたが本当にエネルギーを注ぐべきなのは、どちらでしょうか?

アリストテレスのメガネ「完璧じゃない自分」を許す「中庸」の考え方

何事も完璧にやり遂げたい。

その高い志は、本当に素晴らしい長所です。

でも、その基準が、いつしか自分自身を厳しく罰するムチになってしまっているとしたら…。

少しだけ見方を変えるためのメガネが、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが説いた「中庸(ちゅうよう)」です。

これは、単なる妥協点や「真ん中」を探すことではありません。

「過剰(やりすぎ)」と「不足(やらなすぎ)」という両極端を避けて、その状況、その瞬間に応じて、理性を働かせて最も優れた状態を見つけ出す、

という実践的な知恵なのです。

例えば、「勇気」という徳は、「無謀(過剰)」と「臆病(不足)」のちょうど真ん中にありますよね。

これは、私たちの仕事や生き方にも、そっくりそのまま当てはまります。

<ケーススタディ 美咲さんの場合>

「このプレゼン資料、100%完璧な状態じゃないと、怖くて提出できない…」

完璧主義の癖で、締め切りギリギリまで自分を追い込んでしまう美咲さん。

ここで「中庸」のメガネをかけてみると…。

| 状態 | 具体的な内容 |

| 過剰 | 完璧を求めすぎて、いつまでも完成しない。心身ともに疲弊する。 |

| 不足 | 明らかな手抜きで、相手に失礼なレベルのものを提出する。 |

| 中庸 | 今の自分に与えられた時間と状況の中で、最大限の努力を尽くした「最善の結果」を目指す。 |

100点という非現実的な完璧を目指して自分を追い詰めるのではなく、

その状況で最善を尽くした自分自身を、きちんと認めてあげる。

そうすることで、私たちは自分を追い詰めすぎることなく、着実に前に進むことができるようになります。

完璧ではなかったとしても、最善を尽くした自分を、少しだけ許せるようになるんですね。

【あなたへの問いかけ】

あなたが「完璧でなければダメだ」と感じていることは、何ですか?その「やりすぎ」と「やらなすぎ」の間にある、あなたにとっての「最善の状態」は、どのあたりにありそうでしょうか?

【コラム】うまく出来なくても、自分を責めないで

もしかしたら、「よし、明日からやってみよう!」と、前向きな気持ちになってくださっているかもしれませんね。

ですが、どうか、これだけは覚えておいてください。

長年の思考の癖は、そう簡単には変わりません。

それは、まるで自転車に初めて乗る時のようです。

何度も何度も転んで、少しずつバランスの取り方を覚えていくもの。

もし、またいつもの癖で自分を責めそうになったら、思い出してください。

「あ、またいつもの癖が出てるな」と、それに気づけただけで、あなたはもう100点満点。

行動を変えることよりも、まず「気づく」こと。

それが、何よりも大きな一歩なんです。

焦らず、ゆっくり、あなたのペースで。

一歩ずつ、進んでいきましょうね。

【この章のポイント】

アドラーのメガネ 「これは誰の課題か?」と考え、他人の評価に振り回されるのをやめる。

ストア派のメガネ 「変えられること」と「変えられないこと」を分け、「変えられること」に集中する。

アリストテレスのメガネ 0か100かではなく、「ちょうどいい塩梅(中庸)」を見つけ、完璧じゃない自分を許す。

最も大切なこと うまくできなくても自分を責めない。「癖に気づけた」だけで、大きな進歩。

哲学で解き明かす、自己嫌悪のさらに深い根本原因

さて、ここまで3つの「哲学のメガネ」を試してきました。

この章では、もう少しだけ深く、私たちの心の中を覗いてみたいと思います。

特に、今の時代ならではの悩みである「SNS疲れ」の正体や、哲学の知恵を日常生活でもっと気軽に使うための、とっておきの方法についてお話しします。

「なるほど、私のあのモヤモヤは、こういうことだったのか」

と、心が少しスッキリするかもしれません。

ニーチェが見抜いた心の仕組み SNSの“キラキラ”がしんどい本当の理由

友人の結婚や昇進の報告をSNSで見て、お祝いしたい気持ちとは裏腹に、心がザワザワと黒い感情に覆われてしまう…。

そして、そんなドロドロした感情を抱く自分が、心底嫌になってしまう…。

実は、その感情の根底にある心のあり方を、100年以上も前に鋭く見抜いていた哲学者がいます。

フリードリヒ・ニーチェです。

彼は、人が自分より恵まれている(ように見える)相手を前にした時、心の中で何が起こるかを深く考察しました。

そして、現代のSNSは、残念ながらその心の働きを強力に増幅させてしまう仕組みになっているんですね。

私たちは、四六時中、他人の「切り取られた成功」や「編集された幸せ」を見せつけられます。

すると、心の中では無意識に、

「どうせあの人は特別だから」

「才能や環境に恵まれているだけだ」

といったように、相手の価値を(心の中で)引き下げることで、なんとか自分の心の平穏を保とうとする働きが起こることがあります。

ニーチェが指摘したのは、まさにこの心の仕組みです。

でも、彼はただその心の働きを指摘しただけではありません。

彼は、このドロドロした感情のエネルギーを、全く別の方向に向けることを提案しました。

それは、心のザワつきを「自分の本当の望みを知るための、大切なサイン」として捉え直す、という視点です。

心がザワザワするのは、他でもない、あなたも本当はそちら側へ行きたいと願っている、何よりの証拠なのです。

だとしたら、他人を羨んだり、その価値を心の中で貶めたりすることにエネルギーを使うのは、もうやめにしませんか。

そのエネルギーを、

自分だけの価値を創造し、自分の人生をより良くするために使ってみる。

それこそが、ニーチェが示した、心の歪みに囚われないための、唯一の道なのです。

悩んだら賢人に相談?「哲学者の思考をレンタルする」という新習慣

「理屈は分かったけれど、いざ自己嫌悪の渦に飲み込まれると、こんな風に冷静になんてなれない…」

そう感じているかもしれません。

ええ、その通りだと思います。

頭で理解することと、心で実践することの間には、大きな隔たりがありますよね。

そこで、あなたに一つ、とてもユニークで、驚くほど効果的な新習慣を提案させてください。

それは、

「偉大な哲学者の思考を、必要な時に頭の中でレンタルする」という方法です。

これは、自分の主観的な悩みから一旦強制的に離れて、賢人たちの視点を借りることで、自分自身を客観的に見つめる(メタ認知する)ための、とても簡単なトレーニングなんです。

やり方は、とても簡単。

悩んだ時に、心の中でこう問いかけるだけです。

<思考のレンタル・実践例>

-

人間関係で悩んだら…

-

あなた「もし、ここにアドラーがいたら、何て言うだろう?」

-

アドラー(想像)「それはあなたの課題ではない、と一喝してくれるはずだ」

-

-

過去の失敗で落ち込んだら…

-

あなた「セネカ(ストア派の哲学者)なら、この状況をどう捉えるかな?」

-

セネカ(想像)「過去は変えられない。変えられる『今』に集中しろ、と静かに諭してくれるだろう」

-

-

完璧主義で動けなくなったら…

-

あなた「アリストテレス先生、助けてください…」

-

アリストテレス(想像)「完璧など目指すな。君の『最善』で十分なのだ、と優しく背中を押してくれるだろう」

-

これは、単なる「ごっこ遊び」ではありません。

自分の悩みを、信頼できる相談相手(=哲学者)に話してみることで、私たちは感情と問題を切り離し、冷静な視点を取り戻すことができます。

この習慣は、あなたがこれから先、どんな困難に直面しても、自分一人で心のバランスを取るための、一生使えるスキルになるはずですよ。

【この章のポイント】

SNS疲れの正体 他人との比較で生まれるモヤモヤは、ニーチェの言う「ルサンチマン」が原因。それは「自分の本当の望み」を知るサインでもある。

新しい習慣の提案 悩んだら「アドラーならどう言うかな?」と、哲学者の思考をレンタルしてみる。

レンタルの効果 感情と問題を切り離し、自分を客観視する力(メタ認知)が自然と養われる。

哲学を「お守り」に。自己嫌悪と上手く付き合うための新習慣

ここまで、哲学という少し変わった角度から、自己嫌悪と向き合うための様々なヒントを探してきました。

最後の章では、これらの学びをあなたの毎日に無理なく溶け込ませるための、とても簡単で、具体的な3つの習慣をご紹介します。

どれも、大げさなものではありません。

でも、この小さな習慣が、まるで漢方薬のように、あなたの心をじっくりと、でも着実に、楽な方向へと導いてくれるはずです。

「これなら、できるかも」

そう思えるものがあったら、ぜひ一つだけでも、あなたの生活に取り入れてみてくださいね。

寝る前に1分。「できたこと日記」で自分を認める練習

もし、あなたが今日一日、また自分のダメなところばかり探してしまったのなら…。

寝る前のたった1分だけ、今日の自分を褒めてあげる時間を作ってみませんか?

やり方は、本当に簡単です。

スマホのメモ帳でも、手帳の隅っこでも構いません。

「今日できたこと」を、どんなに些細なことでもいいので、3つだけ書き出してみるのです。

例えば、こんなレベルで大丈夫です。

-

朝、ちゃんと時間通りに起きられた。

-

苦手なAさんに、自分から挨拶できた。

-

疲れていたけど、夜ごはんを作った。

-

この記事を、ここまで読んだ。

本当に、このレベルで大丈夫なんです。

私たちは、無意識のうちに「できなかったこと」を探す思考の癖がついてしまっています。

この習慣は、その意識を、ほんの少しだけ「できたこと」に目を向ける癖へと、上書き保存していくための、脳の優しいトレーニングのようなもの。

続けていくうちに、自分を評価する心の基準が、自然と温かいものに変わっていくのを感じられるはずですよ。

自分を責め始めたら「…と、脳が考えている」と実況する

「ああ、なんて自分はダメなんだ…」

その思考が、頭の中でぐるぐると回り始めた、まさにその瞬間。

心の中でそっと、ある魔法の言葉を付け加えてみてください。

「…と、私の脳が考えているな」

と。

「なんて自分はダメなんだ…と、私の脳が考えているな」という感じです。

これは、「脱フュージョン」という心理学的なアプローチを応用したもので、

「自分」と「思考」を一体化させず、切り離してしまうテクニックです。

「自分=ダメだ」ではなく、

「自分の脳が、“ダメだ”という思考を生み出しているだけだな」

と、まるで他人事のように、自分の頭の中を客観的に実況中継するイメージです。

この一言を付け加えるだけで、不思議と、感情の渦に飲み込まれにくくなります。

あなたは、あなたの思考の「支配者」であって、思考に振り回される「奴隷」ではありません。

この習慣は、その主導権を、あなた自身の手に取り戻すための、強力な助けになります。

おすすめ!心の指針になる「マイ哲学者の言葉」を見つける

この記事では、アドラー、ストア派、アリストテレス、ニーチェといった、様々な哲学者の考え方に触れてきました。

その中で、あなたの心に一番「しっくりきたな」「響いたな」という言葉や考え方は、どれでしたか?

もしピンとくるものがあれば、その言葉を一つだけ、あなただけの「心の指針」として選んでみてください。

そして、お守りのように、大切に持ち歩いてみるのです。

-

スマホの待ち受け画面に、その言葉を書いておく。

-

手帳や付箋に書き出して、毎日目につく場所に貼っておく。

-

朝、出かける前に一度だけ、心の中でそっと唱えてみる。

どんな方法でも構いません。

悩んだり、迷ったり、また自分を責めてしまいそうになったりした時に、その言葉が、「あ、そうだった」と、あなた本来の穏やかな視点に立ち返らせてくれる、北極星のような役割を果たしてくれるようになります。

自分だけの哲学を持つこと。

それが、これからの人生で何があってもブレない、しなやかな自分軸を育てることに、きっと繋がっていきます。

【この章のポイント】

寝る前の1分 どんなに小さなことでもいい。「できたこと」を3つ書き出し、自分を認める癖をつける。

思考の実況中継 自分を責めたら「…と、脳が考えている」と付け加え、思考と自分を切り離す。

お守りの言葉を持つ 心に響いた哲学の言葉を一つ選び、「心の指針」として日常で意識する。

最後に、よくあるご質問

Q1. 哲学を試しても、すぐに気分が変わらないのですが…。

A. それが、ごく自然な反応です。

どうか、焦らないでくださいね。

長年連れ添ってきた思考の癖は、 まるで、体に染み付いた癖と同じように、意識してすぐに変わるものではありません。

この記事でお伝えしたことは、即効性のある痛み止めというよりは、じっくりと体質を改善していく漢方薬のようなものです。

大切なのは、「気分が変わらない自分」を責めるのではなく、

「またいつもの癖が出ているな、と気づけた自分」を、まずは褒めてあげることです。

その「気づき」こそが、変化の始まりですから。

Q2. もっと哲学に興味が湧きました。おすすめの入門書はありますか?

A. それは、とても素敵なことですね。

もし、最初の一冊を選ぶとしたら、この記事でも考え方の土台とさせていただいた、岸見一郎さんと古賀史健さんの『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)が、物語形式で非常に読みやすく、おすすめです。

哲学者と青年の対話を通して、アドラー心理学のエッセンスが、すっと心に入ってくるはずですよ。

まとめ

この記事を読んでも、もしかしたら明日、またいつもの癖で、ふと自分を責めてしまう瞬間が訪れるかもしれません。

でも、もしそうなっても、

絶対に、そんな自分をさらに責めるようなことはしないでください。

あなたが自分を責めてしまうのは、あなたが「より良く生きたい」と、心の底から切実に願っている、何よりの証拠なのですから。

それは、決して醜い感情などではありません。

むしろ、とても人間らしい心の叫びなのかもしれません。

どうか、忘れないでください。

あなたの手元には、もう一人で悩まなくて済むように、いつでも取り出せる3つの「お守り」があります。

-

他人の視線に疲れてしまったら…

-

アドラーの「課題の分離」で、そっと心の境界線を引いてみてください。

-

-

変えられない過去に囚われてしまったら…

-

ストア派の「コントロール二分法」で、「今、できること」だけに光を当ててみてください。

-

-

完璧じゃない自分を許せなくなってしまったら…

-

アリストレスの「中庸」で、「今日の最善」で十分なのだと、自分を抱きしめてあげてください。

-

最後に、一つだけ。

この記事のを閉じる前に、ここまで読み進めてきたあなた自身のことを、心の中で「よく頑張ったね」と、そっと認めてあげてくれませんか。

それこそが、哲学が教えるどんな知恵よりも尊い、あなた自身による、あなたへの最高の肯定です。

そして、それが、新しい自分へと向かう、最も確実で、最も素晴らしい第一歩になるのですから。

【こちらの記事も読まれています】

このブログでは、今回のような「考え方」のヒントを通して、あなたが自分らしい「幸せ」や「豊かさ」とは何かを探求していくためのお手伝いをしています。

もしよろしければ、他の記事も覗いてみてくださいね。

あなたの日常が、少しでも楽に、豊かになるヒントが、他にも見つかるかもしれません。

この記事を書く上で参考にした主な文献

-

岸見一郎、古賀史健(2013)『嫌われる勇気』ダイヤモンド社.

-

エピクテトス(著)、國方栄二(訳)(1996)『人生談義(上・下)』岩波文庫.

-

アリストテレス(著)、朴一宇(訳)(1973)『ニコマコス倫理学(上・下)』岩波文庫.