友達は好きなのに、会うとなぜかどっと疲れてしまう…。

そんな言葉にできない「しんどさ」を感じていませんか?

この記事を読むことで、あなたはもう自分を犠牲にせず、本当に心地よい関係だけを選べるようになります。

この記事では、その疲れの「5つの原因」を突き止め、明日から使える「7つの具体的な対処法」を分かりやすく解説。

心理学や哲学の、先人たちの知恵をヒントに、あなただけの心地よい距離感を、一緒に見つけにいきましょう。

はじめに 「好き」なはずの友達なのに、しんどい…。

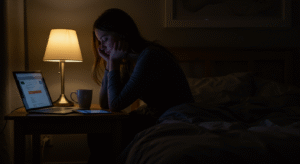

友達と会う約束をしたはずなのに、カレンダーに印をつけた日から、なぜか少しだけ気持ちが重い…。

楽しいはずの予定なのに、準備がなんとなく億劫に感じられたり、

相手からの「楽しみだね!」というLINEに、すぐに同じ気持ちで返信できなかったり。

そして、会っている間は笑顔で話せているのに、家に帰った瞬間、まるで心に重りをつけられたかのように、どっと疲れが押し寄せてくる…。

別に、その友達のことが嫌いになったわけじゃない。

むしろ、自分にとっては、かけがえのない大切な存在のはず。

それなのに、どうして素直に楽しめないんだろうって、そんな風に感じてしまう自分を「なんて冷たい人間なんだろう」とか、「自分はわがままなのかな」なんて、一人で静かに感じでいませんか?

もし、あなたが今、そんな言葉にならないモヤモヤを抱えているのなら…どうか、安心してくださいね。

何を隠そう、私自身も昔、同じように人間関係に疲れ、「自分の性格に問題があるんじゃないか」と、悩み続けていた時期がありました。

でも、今ならはっきりと言えるのです。

その疲れは、あなたが悪いわけではないのです。

この記事では、なぜ友達付き合いで「しんどい」と感じてしまうのか、その根本的な原因を、一緒にゆっくりと解き明かし、もう自分を犠牲にすることなく、

気持ちが楽になるための、明日からすぐに試せる7つの具体的な対処法を心理学や哲学の視点も交えながら、分かりやすくお伝えしますね。

この記事を読み終える頃には、きっと「なんだ、こう考えれば良かったんだ」と心が少し軽くなり、

自分らしい心地よい人間関係を築くための、大切な「最初の一歩」を踏み出せるはずです。

【この章のポイント】

友達付き合いで疲れてしまうのは、決してあなただけではありません。

その疲れを感じるのは、あなたが「悪い」からではなく、ごく自然な心の反応です。

この記事では、その「原因」を解き明かし、気持ちが楽になる「具体的な対処法」をご紹介します。

あなたはどのタイプ?5つの原因から見つける「友達疲れ」自己診断

友達付き合いの疲れと一言で言っても、その原因は本当に人それぞれです。

まずは、ご自身の心が、一体何に一番エネルギーを使っているのか、その正体を一緒に探してみましょう。

これからご紹介する5つのタイプの中で、「あ、これかもしれない」と感じるものを見つけてみてください。

大切なのは、自分をジャッジしないこと。

「私はこのパターンだったんだな」と、ただ客観的に気づくだけで、解決への大きな、大きな一歩になりますからね。

診断① 相手に合わせすぎる「ミラーリング疲れ」タイプ

これは、

相手に嫌われたくない、

場の空気を壊したくない、

という気持ちから、無意識のうちに本当の自分を抑え込み、相手に合わせすぎてしまうことからくる疲れです。

-

□ 本当は違う意見を持っていても、つい「わかる〜!」と話を合わせてしまう。

-

□ 相手の好きなものを、自分も好きにならなければ…と無理をしてしまうことがある。

-

□ 相手が楽しんでいるか、常に顔色をうかがってしまう。

-

□ 会話の後、「あの時、ああ言えばよかったかな…」と一人反省会をしがち。

…あなたは、自分の気持ちよりも、相手との調和をなによりも大切にする、とても優しい人なのかもしれませんね。

診断② 聞き役に徹してしまう「感情労働疲れ」タイプ

これは、相手の愚痴やネガティブな感情を長時間受け止め続けることで、まるで自分のことのように疲弊してしまう状態です。

心理学の分野では「感情労働」と呼ばれることもあります。

-

□ 気づけばいつも聞き役で、自分の話はほとんどできていないことが多い。

-

□ 友達の愚痴に引きずられて、会った後、自分まで気分が落ち込んでしまう。

-

□ アドバイスをしても結局聞いてもらえず、同じ相談を何度も繰り返される。

-

□ LINEが愚痴や相談で埋め尽くされていることがある。

…あなたは、共感力が高く、人の力になりたいと心から願う、とても誠実な人なのでしょう。

診断③ 常に場を盛り上げる「パフォーマンス疲れ」タイプ

これは、「面白い人」「物知りな人」といった役割を無意識に演じ、「相手を楽しませなければ!」というプレッシャーからくる疲れです。

-

□ 会話の沈黙が怖くて、必死に次の話題を探してしまう。

-

□ 無理に明るく振舞ったり、面白いことを言おうとしたりしてしまう。

-

□ 相手の反応が薄いと、「何か悪いこと言ったかな?」と不安になる。

-

□ 本当の自分とのギャップに、一人でいる時にどっと疲れてしまう。

…あなたは、サービス精神がとても旺盛で、周りの人を楽しませたいという気持ちが人一倍強い、素敵な人なのだと思います。

診断④ 理由なく気力を奪われる「エネルギー吸収疲れ」タイプ

特に何か嫌なことを言われたわけでもないのに、なぜか特定の人と会った後に、ぐったりと気力を奪われたように感じてしまう状態です。

-

□ 会う約束をした段階から、なんとなく気が重い。

-

□ 一緒にいると、自分のペースが乱される感じがする。

-

□ 別れた後、理由もなくイライラしたり、モヤモヤしたりすることがある。

-

□ とにかく、家に帰ると「疲れた…」以外の言葉が出てこない。

…あなたは、感受性がとても豊かで、目には見えない相手の雰囲気やエネルギーの変化に、人よりも敏感なのかもしれません。

診断⑤ 話が合わなくなってきた「価値観不一致疲れ」タイプ

学生時代は親友だったのに、就職、結婚、出産といったライフステージの変化によって、興味のあることや大切にする価値観が、少しずつズレてきてしまうことから生じる疲れです。

-

□ 会話の内容が、昔の思い出話ばかりになっている。

-

□ 相手の自慢話や、興味のない話題に、相槌を打つのがしんどい。

-

□ 心から「また会いたい」と思えず、付き合いが義務のように感じられる。

-

□ 会話の中に、どこか埋まらない溝のようなものを感じる。

…これは、決してどちらが悪いわけでもありません。

お互いがそれぞれの人生を歩み、人として成長し、変化してきた、というごく自然な証拠なのです。

【この章のポイント】

友達付き合いの「疲れ」には、主に5つのタイプがあります。

自分の疲れの「正体」を客観的に知ることが、解決への第一歩です。

どのタイプに当てはまっても、それはあなたの優しさや誠実さの裏返しであり、決して悪いことではありません。

もう我慢しない。タイプ別・明日から使える7つの具体的な対処法

ご自身の心のクセや、疲れの正体が、なんとなく見えてきたでしょうか?

ここからは、いよいよ、その疲れから自分を解放するための具体的な方法を、一つひとつ見ていきましょう。

大切なのは、すべてを完璧にやろうとしないこと。

「これなら、今の自分にもできそうかな」と思えるものを、お守りのように一つ持っておくだけで、心はずっと、ずっと楽になりますからね。

対処法①【思考編】「相手の機嫌」と「自分の気持ち」を切り離す(ストア派哲学)

-

特に有効なタイプ ①ミラーリング疲れ、②感情労働疲れ

「これを言ったら、相手はどう思うだろう…」

「断ったら、機嫌を損ねてしまうかも…」

私たちはつい、相手の感情まで自分の責任のように感じてしまいがちです。

でも、古代ローマの哲学者たちは、とてもシンプルな真実を教えてくれています。

それは、

「私たちがコントロールできるのは、自分の考えと行動だけ」だということ。

相手がどう感じ、どう反応するかは、相手の課題であって、あなたの課題ではないのです。

この「課題の分離」※ という考え方は、人間関係の悩みを軽くするための、本当に強力な道具だと私は思います。

まずは、心の中でそっと唱えることから始めてみてください。

「これは相手の課題。そんなに踏み込まなくてもいい。私は、私の心の平穏を選ぶ」と。

※アドラー心理学の概念としても有名です。

対処法②【思考編】自分を責めるのをやめ、自分の「繊細な気質」を受け入れる

-

特に有効なタイプ ①ミラーリング疲れ、④エネルギー吸収疲れ

周りの人が気づかないような小さな変化に気づいたり、相手の感情がまるで自分のことのように感じられたり…。

もしあなたが、人よりも疲れやすいと感じているのなら、それは弱いからとかではなく、あなたの「繊細な気質」が影響しているのかもしれません。

HSP(Highly Sensitive Person)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

これは、外部からの刺激に敏感で、物事を深く考え、共感力が高いといった特性を持つ人のことです。

大切なのは、「疲れやすい自分はダメだ」と責めることではありません。

「疲れやすいのは、それだけ豊かに世界を感じ取れる才能の裏返しなんだ」と、優しく受け入れてあげること。

自分の特性を理解するだけで、「まあ、疲れやすいんだから仕方ないか」と、自分を許せるようになります。

対処法③【実践編】主語を「私」に。気持ちが伝わる“I(アイ)メッセージ”練習帳

-

特に有効なタイプ ①ミラーリング疲れ、②感情労働疲れ、③パフォーマンス疲れ

自分の気持ちを伝えたいのに、相手を責めているように聞こえたらどうしよう…と、言葉を飲み込んでしまうことはありませんか?

そんな時に、ぜひ使ってみてほしいのが、主語を「私」にして伝える「I(アイ)メッセージ」です。

| 相手を責めがちな「Youメッセージ」 | → | 気持ちが伝わる「Iメッセージ」 |

| 「なんでいつも愚痴ばかりなの?」 | → | 「(私は)その話を聞いていると、少し気持ちが沈んでしまうんだ」 |

| 「もっと私の話も聞いてよ!」 | → | 「(私は)聞いてほしい話があるんだけど、少しだけ時間をもらえるかな?」 |

| 「沈黙が気まずいよ」 | → | 「(私は)少し考え事をしちゃって、言葉に詰まっちゃった」 |

ポイントは、相手をどうこうするのではなく、ただ「私はこう感じる」という事実を伝えること。

これだけで、会話はずっとスムーズで、誠実なものになります。

対処法④【実践編】罪悪感が消える「上手な断り方」の黄金テンプレート

-

特に有効なタイプ ①ミラーリング疲れ、⑤価値観不一致疲れ

断ることは、相手を拒絶することではありません。

自分の時間と心を大切にするための、とても誠実な行為。

罪悪感なく、上手に断るためのテンプレートをご紹介しますね。

基本の4ステップ

-

【感謝】 「誘ってくれてありがとう!」

-

【共感・残念な気持ち】 「すごく楽しそう!行きたいんだけど…」

-

【断る理由】 「あいにく、その日は先約があって…」

-

【代替案・未来への配慮】 「また別の機会にぜひ誘ってね!」

この型を覚えるだけでも心強いですが、もし正直に言える関係なら、

「最近少し忙しくて、今は自分の時間を大切にしたいんだ。ごめんね。」

と、理由の部分を素直な気持ちに置き換えてみるのも、とても素敵な方法ですよ。

対処法⑤【関係編】「縁を切る」ではない、心地よい距離感の作り方

-

特に有効なタイプ ④エネルギー吸収疲れ、⑤価値観不一致疲れ

人間関係を、0か100で考える必要は、全くありません。

まるでボリュームのつまみを調整するように、関係性の「濃度」を少しだけ薄めてみる、という選択肢を持ってみませんか?

関係性の濃度を調整するアクションリスト

-

□ 毎月会っていたのを、2ヶ月に1回にしてみる。

-

□ 長時間の滞在ではなく、ランチやお茶だけにする。

-

□ 1対1で会うのではなく、他の友達も交えてグループで会うようにする。

-

□ LINEの返信は、少し時間をおいて、気持ちが落ち着いている時に返す。

ほんの少し距離を置くことで、お互いにとって、また新鮮で良い関係に戻れることだってあるのです。

対処法⑥【環境編】会う「目的」と「時間」に自分軸のルールを持つ

-

特に有効なタイプ ②感情労働疲れ、③パフォーマンス疲れ

相手のペースに振り回されて疲れてしまうのなら、いっそ自分から、その日の「ルール」を決めてしまいましょう。

ポイントは、「目的」と「時間」を自分で設定することです。

例えば…

-

「今日は、美味しいパスタを食べに行くこと(目的)がメイン。滞在は2時間まで(時間)にしよう」

-

「この映画を観た感想を話したい(目的)から、会うのは上映後の1時間だけ(時間)にしよう」

本来の目的をはっきりと認識し、それさえ実行すればOK!

他の細かいことは気にしない!

事前に目的と時間を決めておけば、「今日はごめん、夕方から予定があって…!」と、自然な形で切り上げることができます。

自分がその場の主導権を握っているという感覚は、心の余裕に繋がります。

対処法⑦【自己受容編】一人の時間を「積極的な孤独(ソリチュード)」で満たす

-

特に有効なタイプ 全タイプ有効

人と会った後に疲れてしまうのは、それだけあなたが、相手との時間にエネルギーを注いでいる証拠です。

だからこそ、意識して「一人でエネルギーを充電する時間」を持つことが、何よりも大切になります。

一人でいる時間を、寂しい「ロンリネス」と捉えるのではなく、自分と向き合い、心を整えるための豊かで「積極的な孤独(ソリチュード)」と捉え直してみませんか?

スマホを置いて近所の公園を散歩する。

好きな音楽をかけて、ゆっくりお茶を飲む。

ただ、ぼーっと空を眺める。

そんな、誰にも邪魔されない豊かな時間が、すり減ったあなたの心を満たし、また次の誰かに優しくなれるエネルギーを与えてくれるはずです。

【この章のポイント】

自分の思考のクセを知り(①②)、具体的な伝え方(③④)を身につけることで、心はずっと楽になります。

関係性を「0か100か」で考えず、心地よい距離感(⑤)や自分軸のルール(⑥)を試してみましょう。

何よりも大切なのは、一人でエネルギーを充電する豊かな時間(⑦)を意識的に持つことです。

【深掘り分析】なぜ、「疲れる関係」を手放せないのか?

さて、ここまで具体的な対処法を見てきましたが、もしかしたら、あなたの心の中にはこんな声が聞こえてくるかもしれません。

「頭では分かっている。でも、やっぱり行動するのは難しい…」

それは、あなたの意志が弱いからでは決してありません。

私たちの心には、変化をためらわせる、とても強力な「心のクセ」が備わっているのです。

ここでは、その正体を少しだけ深く掘り下げてみますね。

この目に見えない「縛り」の正体を知るだけで、あなたは自分を責めることなく、より冷静に、次の一歩を踏み出せるようになりますよ。

失うのが怖いから?行動経済学が教える「サンクコスト効果」の罠

「もう10年来の付き合いなんだから、今さら関係をなくすのはもったいない」

「これまで、あれだけ親身に相談に乗ってあげたのに…」

そんな風に感じて、本当は心地よくない関係を、ずるずると続けてしまっていませんか?

その「もったいない!」という感情の正体、

実は行動経済学で「サンクコストの誤謬(Sunk Cost Fallacy)」と呼ばれている、とても有名な心のクセなんです。

サンクコストとは、すでに費やされてしまった、もう取り戻すことのできないお金や時間、労力のこと。

そして、それを惜しんで非合理的な判断をしてしまう心のバイアスを「サンクコストの誤謬」と呼びます。

これが、サンクコスト効果です。

私たちは、それまでに費やしたお金や時間、労力(=サンクコスト)を惜しむあまり、本当は「今すぐやめる」のが最も合理的なのに、その判断ができなくなってしまうのです。

そして、これは友達付き合いにも、全く同じことが言えます。

あなたがこれまでその関係に注いできた、たくさんの時間、優しさ、そして大切な思い出…。

それらが強力なサンクコストとなり、

「ここでやめたら、今までのすべてが無駄になってしまう」

と、あなたの心を強く、強く縛り付けているのです。

でも、この罠から抜け出すための、とても大切な考え方があります。

それは、

「これから先、この関係に自分の貴重な時間と心のエネルギーを投資し続ける価値があるか?」

と、未来を基準に考えること。

過去に費やした時間は、もう取り戻すことはできません。

でも、これからの時間は、あなたが自由に選ぶことができるのですから。

本当の友達とは?アリストテレスの「三種類の友情」で関係性を見つめ直す

そもそも、私たちをこれほどまでに悩ませる「友達」とは、一体何なのでしょうか。

実は、今から約2300年も昔の古代ギリシャの哲学者アリストテレスが、この問いに、驚くほど明確な答えを残してくれています。

彼の著書『ニコマコス倫理学』第8巻の中で、友情には大きく分けて「3つの種類」があると言いました。

この「ものさし」を使ってみると、今あなたが抱えている悩みの正体が、すっと見えてくるかもしれません。

アリストテレスの「三種類の友情」

-

「快楽」に基づく友情

一緒にいて楽しい、面白いから繋がっている関係です。例えば、飲み友達や、趣味のサークルの仲間などがこれにあたります。 -

「有用性」に基づく友情

お互いに何かしらの利益があるから繋がっている関係です。例えば、仕事の情報を交換する同僚や、子育てで助け合うママ友などがそうです。 -

「徳(善)」に基づく友情

相手の人間性そのものを尊重し、お互いに高め合える、心からの信頼で結ばれた関係です。一般的に私たちが「親友」と呼ぶのは、この友情に近いでしょう。

そして、ここからが最も重要なポイントです。

アリストテレスは、①の「快楽」や②の「有用性」に基づく友情は、その前提となる楽しさや利益がなくなれば、自然と消えていくのが当たり前だと説いています。

(※彼の著書『ニコマコス倫理学』の中で、そう語られています)

これは、決してどちらかが悪いわけでも、冷たいわけでもないのです。

お互いの状況が変わり、関係性が変化していく、ごく自然なプロセスだということです。

もし、あなたが今、「昔はあんなに楽しかったのに…」と苦しんでいるのなら。

それはもしかしたら、「快楽」や「有用性」で結ばれていた関係性の形が変わったのに、まるで「徳の友情」であるかのように、無理に維持しようとすることから生まれているのかもしれませんね。

勘違いしないでほしいのが、この「3つのものさし」は、友達を格付けするためのものではありません。

ただ、自分の心を整理し、「この関係性の変化は、自然なことなんだ」と、自分自身を許してあげるための、とても優しい「心の道具」なのです。

【この章のポイント】

私たちが関係を手放せないのは、「これまで費やした時間や労力がもったいない」と感じる「サンクコスト効果」という心のクセが原因かもしれません。

大切なのは「過去」ではなく、「未来」を基準に、その関係が自分にとって価値があるかを考えることです。

友情には「快楽」「有用性」「徳」の3種類があり、関係性が変化していくのは誰のせいでもない、ごく自然なことなのです。

疲れを手放した先へ。「心地よい人間関係」を育むための3つのヒント

ここまで、心の中の疲れを整理し、自分を守るための具体的な方法を、一緒に見てきましたね。

ここからは、少しだけ視点を未来に向けてみましょう。

疲れを手放して軽くなった、その心に、これからどんな素敵な関係を招き入れ、大切に育てていきますか?

そのための、この先ずっとあなたの「心の指針」となってくれるような、一生使える「3つの心の道具」を、最後にご紹介します。

ヒント①「量」より「質」へ。自分の「友情のポートフォリオ」を考える

もし、あなたの時間と心のエネルギーが、自由に使える100万円の「資産」だとしたら。

あなたはそれを、どこに、どれくらい「投資」しますか?

少し唐突な質問に聞こえるかもしれませんが、これは、これからの人間関係を心地よく育んでいく上で、とても大切な考え方だと私は思っています。

私たちはつい、「友達は多い方がいい」という無意識のプレッシャーに縛られがちですが、本当に大切なのは数(量)ではありませんよね。

そこで、このブログ独自の考え方として「友情のポートフォリオ」というものを提案させてください。

これは、

自分の有限なリソース(時間やエネルギー)を、どの関係性に、どれくらい配分するかを意識的に考える、

という思考のフレームワークです。

前の章でご紹介したアリストテレスの友情を、少しだけ現代風にアレンジしてみましょう。

-

③徳の友情 → 【コア資産】 あなたの人生の土台となる、心から信頼できる関係性。あなたの時間とエネルギーを、最も多く注ぐべき場所です。

-

①快楽の友情 → 【楽しむための資産】 人生を彩り豊かにしてくれる、純粋に「楽しい」を共有する関係性。無理のない範囲で、心から楽しむことを目的に付き合いましょう。

-

②有用性の友情 → 【実利的な資産】 お互いの目的(情報交換など)のための関係性。感謝の気持ちを忘れずに、ビジネスライクに付き合うのが吉です。

この作業は、決して友達を格付けするためではありません。

大事なのはバランス。

あなたが無意識のうちに、「楽しむための資産」に心のエネルギーを使いすぎて消耗していないか、自分だけの「資産状況」を確認し、より自分を幸せにするための配分を考える、あなた自身のためのとても大切な作業なんです。

ヒント②「すべての人に好かれよう」という幻想を手放す(アドラー心理学)

境界線を引くこと、断ることをためらう、一番大きな理由。

それは、やはり「相手に嫌われたくない」という、人間としてごく自然な感情ですよね。

その気持ちは、あって当たり前のものです。

でも、ここで一つ、あなたをその呪縛から解き放ってくれる、とても有名な法則をご紹介します。

アドラー心理学のベストセラー『嫌われる勇気』で有名になった考え方ですが、こんな風に言われています。

「あなたをとりまく人が10人いたら、そのうちの1人は、どんな理由があろうとあなたのことが嫌い。2人は、あなたのことが大好きで親友になれる。そして残りの7人は、どちらでもない」

…どうでしょうか。

あなたがどんなに誠実に振る舞っても、どんなに相手に尽くしても、あなたのことをよく思わない人は、残念ながら必ず「1人」はいるのです。

そして、それは、あなたのせいでは決してありません。

この法則が教えてくれる、最も重要なこと。

それは、

「あなたを嫌う『1人』の気持ちを変えようと必死になったり、どちらでもない『7人』にまで気を遣って疲弊したりする必要はない」

ということです。

あなたがエネルギーを注ぐべきは、ただ一つ。

あなたのことを心から大切に思ってくれる、かけがえのない「2人」との関係を、深く、丁寧に育んでいくこと。

「すべての人に好かれるのは不可能だ」と知ることは、絶望ではありません。

大切な人を、より一層大切にするための、とても力強い「希望」なのです。

ヒント③ 変化を恐れない。関係性は「諸行無常」であると知る(仏教思想)

ライフステージが変わり、昔のように話が合わなくなった…。

あの時は、あんなに大切だったのに…。

そんな関係性の変化に、言いようのない寂しさを感じてしまうのは、仕方のないことです。

でも、そんな時、そっと心に留めておいてほしい言葉があります。

それは、仏教の根幹にある「諸行無常(しょぎょうむじょう)」という考え方です。

これは、

「この世のすべてのものは、常に移ろい、変化し続け、同じ状態に留まることはない」

という、普遍的な真理を表す言葉です。

どんなものでも必ず何かしらの「変化」がある。

桜の花が咲いては、やがて散っていくように。

友情の形も、お互いの成長や環境の変化と共に、少しずつ形を変えていくのは、ごくごく自然なこと。

関係性が変わることは、「失敗」でも「裏切り」でもありません。

それは、あなたも、相手も、それぞれの人生を懸命に歩み、人として成長してきた、という何よりの証拠なのです。

過去への執着をそっと手放し、「今まで、たくさんの素敵な時間を本当にありがとう」と心の中で感謝して、穏やかに見送ってあげる。

それは、相手と自分の「今」を尊重する、とても優しく、そして成熟した選択なのだと、私は思います。

【この章のポイント】

自分の有限な時間とエネルギーをどこに使うか、「友情のポートフォリオ」で考えてみましょう。

「すべての人に好かれるのは不可能」と知ることで、本当に大切な関係に集中できるようになります。

関係性が変化していくのは自然なこと。「今までありがとう」と感謝して、今の自分を大切にしましょう。

まとめ 自分を大切にすることが、最高の友達付き合いの始まり

友達付き合いに疲れてしまうのは、あなたが誰よりも相手を思いやり、その関係性を大切にしようと真摯に向き合ってきた、とても優しく、誠実な証拠。

まずは、そんなご自身のことを、心から認めてあげてくださいね。

ただ、忘れないでほしいのです。

その優しさと誠実さは、他の誰でもない、まずあなた自身に向けてあげる必要がある、ということを。

自分を犠牲にして成り立つ関係は、どれだけ長く続いても、本当の意味で豊かな関係とは言えません。

あなたが心から笑っていられてこそ、あなたの周りにいる大切な人も、本当に幸せでいられるのですから。

今回ご紹介した7つの対処法や、様々な考え方は、単なるテクニックではありません。

それらは、自分を犠牲にすることをやめ、自分軸で心地よい人間関係を、あなた自身が「選択していく」ための、いわば「心の道具箱」です。

どうか、「あれもこれもやらなきゃ」なんて、気負わないでくださいね。

大切なのは、まず、たった一つでいいのです。

「あ、今わたし、本当は行きたくないのかも」

「なんだか、無理して笑ってるな…」

そんな風に、自分の心の小さな声に、ただ「気づいてあげる」こと。

それこそが、自分を大切にするための、そして本当の意味で豊かな人間関係を築いていくための、最も重要で、最も価値のある、尊い「最初の一歩」なのです。

【こちらの記事も読まれています】

このブログでは、他にもあなたが自分にとっての「豊かさ」や「幸せ」とは何かを探求していくための、様々な思考法やヒントを発信しています。

もしよろしければ、他の記事も覗いてみてください。

あなたの日常が、ほんの少しでも楽に、豊かになるお手伝いができれば幸いです。

【読んでくださった方へ】

この記事は、人間関係をより良くするための「考え方」を提供するものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。

もし、つらい気持ちが長く続く場合や、日常生活に支障が出ている場合は、決して一人で抱え込まず、専門のカウンセラーや医療機関に相談してくださいね。