「このままでいいのかな」って焦りを感じているんだろうね。たくさんの道が見えるのに、どれが正解なのか分からなくて、動けずにいる。

もしあなたがそんな感覚を抱えているとしたら、この記事はきっと役に立つと思うよ。

この記事を読めば、あなたが抱えている漠然とした不安の正体が理解できるはずだ。そして明日からでも使える、具体的な「思考の土台」が手に入るよ。

具体的に言うと、170年も前の哲学者キルケゴールの思想を元にして、「絶望」から抜け出し、「本当の自分」を取り戻すための4つのステップと、日常で使える5つの思考法を丁寧に解説していくよ。

これは、難しい哲学の話ではないんだ。

あなたの生きづらさを解消して、主体的な人生を取り戻すための、確かなヒントになるよ。

なぜ今キルケゴールの思想なのか?現代の「漠然とした不安」の正体

私たちが日々感じている、あの正体不明の「漠然とした不安」。

キルケゴールに言わせれば、それは「可能性を前にした“めまい”」そのものなんだ。

彼の時代にはなかったはずのSNSや、多様すぎる働き方。これらがまるで、彼の思想の正しさを証明するために、現代に現れたようにも見えるよね。

人の心っていうのは、時代がどれだけ変わっても、その根本の部分は、そう大きくは変わらないのかもしれない。

だからこそ、彼の言葉は古い哲学の枠を超えて、現代を生きる私たちのための、極めて実践的な「心の指針」になり得るんだよ。

SNS疲れ・キャリアの悩み…キルケゴールの思想で紐解く「選択の麻痺」

もう少し、私たちの日常に目を向けてみようか。

スマートフォンを開けば、友人や見知らぬ誰かの、美しく切り取られた「理想の生活」が、次から次へと目に飛び込んでくる。それを見るたびに、「自分もこうあるべきなのかな」という無数の選択肢が、心の中に生まれては消えていくんだ。

その繰り返しの中で、いつの間にか自分が本当に何を選びたいのか、その感覚がぼやけてしまう。

働き方も、同じだね。

転職、副業、独立、学び直し…。たくさんの道が示されているのは、本来なら喜ばしいことのはずだ。なのに、どれが一番の「正解」かと比較しているうちに疲れ果てて、結局「今のまま」という選択肢しか取れなくなってしまう。

私たちはこれを「選択の麻痺」と呼べるかもしれない。

そんなにたくさんの情報を前にしたら、誰だって立ち止まってしまうのは、むしろ当然のことなんだ。これは、時代がもたらす、ある種の構造のようなものだね。

キルケゴールは、まさにこの「どうしようもない袋小路」から、いかにして自分だけの道を見出すかを探求した人だった。

次の章から、彼の思索の全体像を、ゆっくりと紐解いていこうか。

【この章のポイント】

現代の「漠然とした不安」の正体は、選択肢が多すぎることによる「選択の麻痺」である。

キルケゴールの思想は、この時代特有の悩みを理解するための強力な視点を与えてくれる。

あなたの生きづらさは、個人の弱さではなく、誰もが陥りうる構造的な問題かもしれない。

【全体像を解説】キルケゴールの思想は「本当の自分」を取り戻すためのもの

キルケゴールの思想は、一見すると、少しとっつきにくい言葉が並んでいるように見えるかもしれないね。

だけど、その本質はとてもシンプルなんだ。

それは、私たちが「“本当の自分”を見失った状態(絶望)」から、いかにして自分らしい人生を取り戻すか、という極めて実践的な探求のプロセスだ。

この章では、その探求の全体像を、4つのステップに分けて見ていこう。

思考の迷子にならないよう、一つひとつ、ゆっくりと進んでいくよ。

【出発点】なぜキルケゴールの思想は「個人の悩み」から始まるのか?

彼の思想の解説に入る前に、一つだけ知っておいてほしいことがある。

それは、なぜ彼がこれほどまでに「個人の悩み」にこだわったのか、ということだね。

結論から言うと、それは当時の主流だった「みんな」や「社会全体」の視点を重視する哲学への、静かだけど強烈な反発だったからなんだ。

当時の哲学の世界では、「世界全体の大きな歴史の流れこそが重要で、一個人の悩みなんて些細なことだ」という考え方が力を持っていた。

だけど、キルケゴールはそれに強く疑問を抱いたんだ。

「どんなに壮大な理論も、今ここで“この私”が抱えている、どうしようもない苦悩の前では無力ではないか。哲学は、この、たった一人の人間の現実から出発すべきだ」

と。

うん。

この「“この私”こそが全ての出発点である」という叫び。

これこそが彼の思想の根幹であり、時代を超えて私たちの心に響く、根本的な理由なんだよ。

【STEP1】気づかぬ病「絶望」とは何か?原因は「自由」がもたらす「不安」

さて、その「“この私”」が出発する現在地。

キルケゴールは、私たちの多くが、気づかないうちに「絶望」という病にかかっている、と言うんだ。

これは、人生に打ちひしがれるような、劇的な悲しみのことではない。もっと静かで、根深い病だね。

「本来の自分を、生きられていない状態」そのものを指す。

この病には、大きく分けて2つのタイプがあるようだ。

タイプA:可能性を捨てる絶望

「自分なんて、どうせこんなものだ」と、本当の自分になる可能性そのものを、そっと手放してしまっている状態。

タイプB:理想に囚われる絶望

「こうあるべきだ」という架空の理想像に固執し、ありのままの現実の自分を、ずっと否定し続けている状態。

どうだろう。少し、心当たりはないかな?

では、なぜ私たちはこの「絶望」という病にかかってしまうのだろう。

その根源にあるのが、前の章でも触れた「不安」だ。

キルケゴールが言う「不安」というのは、何か特定のものを怖がることではない。

「何にでもなれるし、何を選んでもいい」という無限の可能性を前に、足がすくんでしまう“めまい”のような感覚のことだね。

そして、多くの人は、この耐え難い“めまい”から逃れるために、手近な快楽や、周りからの評価に依存する生き方(彼はこれを「絶望の一形態である美的実存」と呼んだ)を選んでしまう。

なぜなら、その方がずっと楽だからだ。

だけど、その生き方は、必ず「退屈」という壁に突き当たる。この退屈の果てに、人は自分が本来の自己を生きられていないという静かな「絶望」を自覚することになるんだ。

【STEP2】絶望から抜け出す鍵。「みんなの正解」より「主観的真理」

では、この静かな病から抜け出すための光は、どこにあるのだろう。

キルケゴールは、その鍵が「主観的真理」を見出すことにある、と言うんだ。

これは、「みんなにとっての正解」や「客観的に見て正しいこと」ではない。

そうではなく、「“この私”が、そのために生き、そのために死ねると感じるほどの、内側から湧き上がるような情熱や確信」のことだ。

きっと、こう思われるかもしれないね。

「それは、ただの独りよがりやワガママと、どう違うのか?」と。

決定的な違いが、一つだけある。

それは、その選択の結果、何が起きようとも、他人のせいにせず「全ての責任を自分が引き受ける」という、静かな覚悟があるかどうか、だね。

ワガママは、うまくいかなかった時に責任を誰かに押し付けるけど、主観的真理を生きる人は、その結果のすべてを、ただ、引き受ける。

この「自分だけの真理」を見つけ、その責任を引き受ける覚悟を持つこと。

それこそが、本当の自分を取り戻すための、次の一歩に繋がるんだよ。

【STEP3】目指すべき姿「単独者」とは?実存の三段階を登る

自分だけの真理を見出した者が、次に向かうべき場所。

それは、「単独者」という在り方だ。

どうか、誤解しないでほしい。「単独者」というのは、社会から孤立して、一人ぼっちで生きる人のことではないんだ。

そうではなく、社会の中にちゃんと身を置きながらも、大衆の意見やその場の空気にふわりと流されず、自らの内的な基準で判断し、その責任を引き受ける“精神的な背骨”を持った人のことだね。

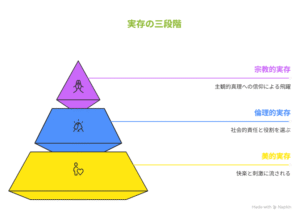

この「単独者」へと至るプロセスを、キルケゴールは「実存の三段階」として示した。

STEP1で触れた「美的実存」から、私たちは次の段階へと登っていく必要がある。

倫理的実存:社会的なルールや、自分の役割(親、会社員など)の意味を自ら考え、それを責任もって誠実に引き受けていく段階。

宗教的実存:最後の段階。

少し、注意深く聞いてほしい。

ここで言う「宗教」というのは、特定の教義を信じることではないからね。

それは、社会の常識や、これまで自分が信じてきた倫理観ですら答えを出せないような、人生の重大な局面に立った時。それでもなお、論理や理性を超えて、自らの「主観的真理」だけを頼りに、えいやっと未来へ身を投じる(飛躍する)覚悟と、その生き方のことなんだ。

この、最後の「飛躍」を主体的に引き受けること。

それこそが、絶望を完全に乗り越え、「本当の自分」を生きるということなのだと、彼は言いたかったのかもしれないね。

【この章のポイント】

キルケゴールの思想は、「個人の悩み」から出発し、「本当の自分」を取り戻すための探求のプロセスである。

私たちは「不安」から逃れようと「美的実存」を選び、その先の「退屈」の中で、静かな「絶望」を自覚することがある。

絶望から抜け出す鍵は、責任を自分で引き受ける覚悟を持った「主観的真理」を見出すことにある。

目指すべき姿は、社会の中で自立する「単独者」であり、それは論理を超えた「飛躍」によって到達される。

キルケゴールの思想を日常で使うための「5つの思考の土台」

ここまでの解説で、キルケゴールの思想が、絶望から抜け出し、主体的に生きるための壮大な探求のプロセスであることが、何となくでも分かってもらえたかな。

だけど、どれだけ深く理解しても、それを日常の中で使えなければ、絵に描いた餅になってしまうよね。頭では分かっていても、現実はなかなか変わらない。そんなもどかしさを、誰もが感じたことがあるはずだ。

そこでこの章では、キルケゴールの思想の本質を、私たちが明日から、いえ、今日この瞬間からでも実践できる「5つの思考の土台」として、具体的に提案してみる。

もちろん、これらの習慣を始めても、すぐに世界ががらりと変わって見えるわけではないかもしれない。私たちは変化を恐れる生き物だから、何度も元の考え方や行動に引き戻されることもあるだろう。

それでいいんだよ。

大切なのは、完璧に実践することではないからね。

「ああ、こういう見方もあるのか」と、あなたの心の引き出しに、新しい道具を一つそっと加えてみること。

それだけで、見える景色は少しずつ、でも確実に変わっていくはずだよ。

① 不安で動けない時に。まず「試作品」として始めてみる

「失敗したらどうしよう」

「もっとちゃんと準備が整ってからじゃないと…」

そんな風に考えているうちに、時間だけが過ぎて、結局何もできずに、ちいさな自己嫌悪だけが残る。そんなことはない?

そんな時は、これからやろうとしていることを、完璧な「完成品」として捉えるのを、一度やめてみよう。

そうではなく、これはバグだらけの「試作品」なのだと、自分自身にそっと許可を出してあげるんだ。

【具体的な実践方法】

Step1:宣言する

何かを始める前に、心の中で「これは、あくまでテスト版(ver 0.1)だ」と小さく宣言する。それだけで、ぎゅっと固まった肩の力が、少し抜けるはずだ。

Step2:最小化する

「毎日、腕立て伏せを50回やる」ではなく、「まず、1回だけやってみる」。絶対に達成できるレベルまで、行動のハードルを極限まで下げてみて。

Step3:記録する

失敗は「改善点」、うまくいったことは「良かった点」として、淡々と記録する。これは、あなたの人格と、あなたの行動とを、切り離して考えるための大切な練習だね。

この思考法は、無限の可能性を前に足がすくんでしまう、あの「不安」という“めまい”への、直接的な対処法。そして、完璧な自分であろうとする「絶望」から抜け出すための、確実な最初の一歩になってくれるはずだよ。

【関連する思想】: 不安、絶望(理想に囚われるタイプ)

② 選択に疲れた時に。あえて「やらないこと」を決める

「やるべきこと」も「やった方がいいこと」も、世の中には溢れているよね。

それらを全部やろうとして、情報過多で疲れ果て、結局何も手につかなくなってしまう。まるで、たくさんのご馳走を前にして、食欲をなくしてしまったような、そんな状態だ。

そんな時は、一度、逆の発想をしてみようか。

「何をするか(To-Do)」を決める前に、あえて「何を“しない”か(Not-To-Do)」を決めてみるんだ。

【具体的な実践方法】

Step1:書き出す

今、あなたの頭の中にある「気になっていること」「やるべきだと感じていること」を、遠慮なく全部、紙に書き出してみて。

Step2:選んで、横線を引く

その中から、「ごめん、今月は、君のことまで考える余裕はないんだ」と心で謝りながら、いくつか横線を引いてみよう。物理的に、ペンで線を引くのが、結構すっきりしておすすめだよ。

Step3:余白を意識する

「やらない」と決めた結果、あなたの心の中に生まれた「余白」を、静かに感じてみてほしい。その余白があるからこそ、私たちは本当に大切なことに、ようやく集中できるのだからね。

この思考法は、無限の可能性がもたらす「不安」を、自らの意志で主体的に制限する、という行為だ。

そして、数ある選択肢の中から、自分にとって本当に大切な「主観的真理」を見極めるための、静かで落ち着いた環境を、自分自身で整えてあげることでもあるんだよ。

【関連する思想】: 不安、主観的真理

③ 自分の本音が分からない時に。心のザワつきを「本音」に翻訳する

いつの間にか、周りの人の期待に応えることが上手になって。

気づけば、自分の「好き」や「嫌い」が、よく分からなくなってしまった。あるいは、他人への嫉妬や、理由のない焦りといった感情に振り回されて、ただただ疲れてしまう。

そんな時は、心の中に起きるザワつきを、消すべき敵だと考えないでほしい。

それは、あなたの本音のありかを教えてくれる、最も正直なサインなんだ。私たちに必要なのは、そのサインを正しく「翻訳」する技術だけだね。

【具体的な実践方法】

翻訳例1(嫉妬)

誰かに対して、胸の奥がチリっとするような嫉妬を感じたら。

→「羨ましいな」で終わらせず、「あの人の“何”に、私の心はこれほど反応するのだろう?」と、自分に問いかけてみて。

その答えが、あなたの心の底にある、隠れた願望だ。

翻訳例2(怒り)

理不尽な出来事に、強い怒りを感じたら。

→「ムカつく!」で終わらせず、「私のどんな“大切な価値観”が、今、踏みにじられたと感じたのだろう?」と、問いかけてみて。

その答えが、あなたが無意識に守ろうとしている、譲れない信条なんだ。

この、心の動きを丁寧に翻訳していく作業は、キルケゴールが説いた、自分だけの「主観的真理」を発見するための、極めて具体的で、誰にでもできる実践方法だよ。

【関連する思想】: 主観的真理

④ 自分らしさを見つけたい時に。小さな「お試し」で自分を実験する

「自分らしく生きたい」。

そう願う人は多いけど、その肝心の「自分らしさ」が何なのかが分からない。頭の中でいくら考えても、答えが出ない。それは、ある意味で当然なんだ。

なぜなら、「自分らしさ」というのは、頭の中で発見されるものではなく、小さな「お試し」という日々の行動を通して、後からじんわりと見えてくるものだからだ。

自分自身を、少しだけ実験台だと思って、データを集めてみようか。

【具体的な実践方法】

Step1:仮説を立てる

「もしかしたら自分は、大勢で騒ぐよりも、一人で本を読む時間の方が好きなのかもしれない」といった、ごく小さな仮説を立てる。

Step2:お試し(実験)する

いつもなら付き合いで行っていた飲み会を、一度だけ勇気を出して断り、その時間に本を読んでみる。

Step3:心のデータを記録する

その結果、あなたの心は「どう感じたか?」。

「思った以上に、心が満たされた」

「かえって、置いていかれたような寂しさを感じた」。

良い悪いではないからね。

その、ありのままの心の動きこそが、あなたに関する、最も信頼できるデータなんだ。

この小さな実験の繰り返しは、観念の世界で生きる状態から、具体的な行動を通して自分を知っていく「倫理的実存」への、大切な移行プロセスそのものだと言えるだろう。

【関連する思想】: 実存の三段階(倫理的実存)

⑤ 単独者になるために。一日一度、情報を「断つ」聖域をつくる

スマートフォンが手放せない。

一人でいる時間でさえ、気づけばSNSや動画を眺めていて、一日が終わる頃には、何となく思考が散らかったまま、疲労感だけが残っている。

そんな状態では、自分の内なる声を聞くことなど、到底できないよね。

意志の力だけで情報から離れるのが難しいのなら、物理的に情報を遮断する「聖域」を、一日の生活の中に、意図的にデザインしてしまおう。

【具体的な実践方法】

Step1:場所を決める

「この椅子に座っている10分間だけ」「近所の公園の、あのベンチにいる間だけ」というように、聖域となる物理的な場所を決める。

Step2:ルールを決める

その場所でのルールは、たった一つ。

「スマートフォンは、絶対に触らない」。

ただそれだけだ。

Step3:実行する

目的は、何かを無理に考えようとすることではない。ただ、外部からの情報を遮断する。そうすることで、あなたの思考が、自然にふわっと浮かび上がってくるのを、静かに待つんだ。スマホは別の部屋に置いておくといいよ。

この、意図的に作り出す静寂の時間こそが、大衆の喧騒から離れ、自分自身の内面と向き合う「単独者」としての姿勢を育むための、最も基本的で、そして最も強力なトレーニングになるはずだよ。

【関連する思想】: 単独者

【この章のポイント】

キルケゴールの思想は、日常で使える具体的な「思考の土台」に応用できる。

「試作品」と考えることで、不安を乗り越え、行動の第一歩を踏み出しやすくなる。

「やらないこと」を決めると、心の余白が生まれ、本当に大切なことに集中できる。

心のザワつきは「本音」のサインであり、自分を知るための重要な手がかりになる。

自分らしさは、頭で考えるのではなく、小さな「お試し」という行動の中で見つかる。

情報を意図的に「断つ」時間と場所を持つことが、精神的な自立(単独者)に繋がる。

【補足】もっと深く知るためのキルケゴール思想Q&A

ここまでの内容で、キルケゴールの思想の全体像と、それを日常で使うためのヒントが、なんとなくでも掴んでもらえただろうか。

でも、もしかしたら、もう少しだけ探求を深めてみたい、と思われるかもしれないね。

この章では、そんなあなたのために、よくある2つの質問に、できるだけ分かりやすく答えてみよう。

Q1. キルケゴールの思想とニーチェ、サルトルの違いは?

キルケゴール、ニーチェ、サルトル。

彼らはしばしば「実存主義者」として一緒に語られるけど、その思想の根幹は、実は大きく異なっているんだ。その最も本質的な違いはどこにあるのだろうか。

その違いを理解する鍵は、「神」あるいは「絶対的な価値」と、個人がどう向き合ったかにあるね。

少し乱暴な要約かもしれないけど、その違いを表にすると、このようになる。

| 哲学者 | 「絶対的なもの」との向き合い方 | 生き方の指針(キーワード) |

| キルケゴール | 向き合う(神の前に一人で立つ) | 内なる情熱(主観的真理) |

| ニーチェ | 乗り越える(「神は死んだ」) | 自ら価値を創造する(超人) |

| サルトル | 不在を前提とする(自由の刑) | 社会への参加・選択(アンガージュマン) |

つまり、こういうことなんだ。

キルケゴールは、自分を超えた絶対的な存在を前にして、初めて本当の自分が見出されると考えた。

ニーチェは、もはや頼るべき絶対的な存在はいないのだから、自らが価値を創造する「超人」になるべきだと主張した。

そしてサルトルは、絶対的な存在がいない世界に理由なく放り込まれた私たちは、その自由の重さと責任を全て引き受けて生きていくしかない、と考えたんだ。

(彼の言う「アンガージュマン」は、この自由と責任を引き受けて社会に関与していくことを指す。)

同じ「個人の生き方」を探求しながらも、その出発点となる世界観が、それぞれ全く異なっているんだね。面白いものだよ。

Q2. 思想の理解が深まるおすすめ入門本を3冊紹介

この記事をきっかけに、キルケゴールの言葉に、直接触れてみたいと感じた方もいるかもしれないね。

彼の原著は、独特の文体で書かれており、正直なところ、初めて読む方には少し難しい部分もある。だけど、適切な入門書から始めれば、その思索の、っとするような深さに、きっと触れることができるはずだよ。

ここでは、「挫折しない」ことを第一に考え、目的とレベルに合わせて3冊だけ、厳選して紹介するね。

-

【最初の一冊】挫折しないための図解・漫画版

まずは思想の全体像を、とにかく分かりやすく掴みたい。活字を読むのは少し苦手、という方におすすめだ。例えば『まんがで読破 死に至る病』(イースト・プレス)などは、物語として楽しみながら、思想の骨子に触れることができるよ。

-

【核心に触れる一冊】読みやすい現代語訳の主著

思想の神髄に、本格的に触れてみたいと感じたら、現代の言葉で書かれた信頼できる新訳版を手に取ってみてほしい。例えば鈴木祐丞氏が翻訳した『死にいたる病』(講談社学術文庫)などは、非常に読みやすく、深い思索へと導いてくれるはずだ。

-

【雰囲気を味わう一冊】彼の文体に触れる抄訳版

理論だけでなく、キルケゴールのあの独特の、少し回りくどいようでいて、核心を突く思索の雰囲気を体感したい、という方には、彼の初期の最重要作品の一つである『あれか、これか』(岩波文庫など)の抄訳版がおすすめだよ。(この本では「美的実存」と「倫理的実存」の対立が、文学的な表現を通して示されているね。)彼の思考の息遣いのようなものが、伝わってくるかもしれない。

ご自身の今の興味やレベルに合わせて、もし気になったものがあれば、ぜひ手に取ってみてほしい。

【この章のポイント】

キルケゴール、ニーチェ、サルトルは、「絶対的なもの」との向き合い方において思想が大きく異なる。

キルケゴールの思想をさらに深めるには、自身のレベルに合った入門書から始めるのがおすすめ。

まとめ。キルケゴールの思想は「答え」ではなく「最初の問い」をくれる

キルケゴールの思想は、私たちに「こうすれば幸せになれる」というような、安心できる便利な「答え」を与えてはくれない。

なぜなら、彼の思想の核心は、他人の価値観や社会の常識に流されることなく、あなた自身の人生を主体的に生きるための、最も根源的な「問い」を、私たち一人ひとりに投げかけることにあるからだね。

この記事では、彼が投げかけた「問い」と向き合うための武器として、「絶望から始まる4つのステップ」と、「日常で使える5つの思考の土台」を解説してきた。

この記事を読み終えたあなたに、最後にご提案したい「最初の問い」がある。

「今日の選択の中で、一つだけでいい。世間の『正解』ではなく、自分の心が『少しだけ喜ぶ方』を選ぶとしたら、それは何?」

それは、ランチのメニューを選ぶような、本当に些細なことで構わない。

その小さな、しかし主体的な選択こそが、あなただけの真理を見つけるための、最も確実で、偉大な一歩になるはずだからね。

【この記事のポイント】

キルケゴールの思想は、現代の「漠然とした不安」を乗り越えるための「思考の土台」を与えてくれる。

私たちは「絶望(本来の自分でない状態)」から出発し、「主観的真理」を見つけ、「単独者」として生きることを目指す。

日常の小さな選択において、「自分の心が喜ぶ方」を選ぶこと。それが、主体的な人生を取り戻すための最初の一歩である。

この記事があなたに、ほんの少しでも良い変化をもたらすきっかけになれば、とても嬉しく思うよ。

このサイトでは、他にも私たちがより豊かに、そして幸せに生きていくための「考え方」や「物事の捉方」について、探求を続けているよ。

もしよかったら、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいな。

【こちらの記事も読まれています】