なんだかいつも何かに追われ、心の安らぎが遠く感じる…

この記事を読めば、周りに振り回されない、あなただけの「心の指針」が見つかります。

この記事では、難しそうに思える幸福論を、誰にでも実践できる具体的な習慣へと落とし込みました。

その土台となるのが、「古代哲学」の知恵と「現代科学」という、揺るぎない根拠です。

さあ、あなただけの心の安らぎを、一緒に見つけにいきましょう。

はじめに なぜ、「心の安らぎ」をこれほど求めてしまうのか?

「なんだかいつも時間に追われているような気がする…」

「スマホを開けば、誰かの楽しそうな様子が流れてきて、ふと自分の日常と比べてしまう…」

「これからのことを考えると、言葉にならない不安が胸をよぎる…」

こんなふうに、心がざわついて、穏やかでいられない瞬間って、ありませんか。

一生懸命に毎日を過ごしているはずなのに、「心の安らぎ」が、いつの間にか遠いものに感じられてしまう。

本当に、しんどいことですよね。

私たちの周りには情報が絶えず流れ込み、価値観も人それぞれ。

少し先の未来でさえ、どうなっているのか分からない。

そんな時代だからこそ、自分の心の穏やかさを保つこと自体が、ひとつの大切な「スキル」になっているのかもしれません。

この記事では、その「スキル」を身につけるための、具体的な手引きをお伝えしていきますね。

そのために、2つの大きな道具を使います。

- ひとつは、「古代哲学」という、2000年以上も人々を支え続けてきた、時代に左右されない心の置き方。

- そしてもうひとつは、「現代科学」という、最新の心理学や脳科学が解き明かした、再現性の高い心の整え方です。

これは、単なる知識の紹介ではありません。

哲学と科学という、人類の叡智が詰まった2つの道具を使いながら、あなた自身が「心の安らぎ」を自分の手で、ゆっくりと育んでいくための、実践的な手引き書だと考えていただけたら嬉しいです。

読み終える頃にはきっと、「幸福」や「安らぎ」が、どこか遠くにある手の届かない理想ではなく、日々の暮らしの中にある、ささやかだけれど確かな実感として、あなたの心に灯っているはずです。

一緒に、その感覚を探しにいってみましょう。

【この章のポイント】

現代社会では、心の安らぎを保つこと自体が重要な「スキル」である。

この記事では、「古代哲学」と「現代科学」の2つの視点から、心の安らぎを育む具体的な方法を解説する。

目指すのは、知識を得るだけでなく、あなた自身が実践を通じて心の安らぎを実感できるようになること。

【第1部】古代哲学に学ぶ 心が軽くなる、揺るがない「心の安らぎ」の築き方

「哲学」と聞くと、なんだか少し難しくて、私たちの日常とは関係のないもののように感じられるかもしれませんね。

でも、不思議だと思いませんか。

なぜ、2000年以上も前に生きた人たちの言葉が、今なお私たちの心に、気づきを与えてくれるのでしょうか。

それはきっと、

どれだけ時代が変わっても、人が抱える悩みの本質は、そう大きくは変わらないから

なのだと、私は思います。

ここでは、そんな哲学の知恵の中から、特に私たちの「心の安らぎ」に繋がる、3つの考え方をご紹介しますね。

きっと、あなたの気持ちが少し楽になるヒントが見つかるはずです。

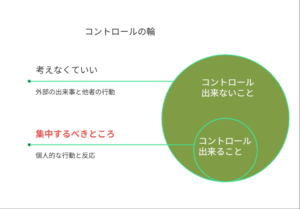

ストア派哲学 「変えられないこと」に悩まない。現代のストレス社会で最も役立つ思考法

他人の些細な言動に、心が大きく揺さぶられてしまう。

頑張ってもどうにもならないことで、ずっと悩み続けてしまう。

…こんなふうに、自分の力ではコントロールできないことに、大切な心のエネルギーを使いすぎて、疲れてしまうことって、本当によくありますよね。

そんな時に、そっと心のお守りになってくれるのが、「ストア派」と呼ばれる哲学者たちの考え方です。

彼らは、とてもシンプルで、それでいて強力な心の整理術を教えてくれました。

それは、

「自分にコントロールできること」

「自分にはコントロールできないこと」

を、はっきりと区別することです。

「自分にコントロールできること(内側の円)」と「できないこと(外側の円)」

という図を思い浮かべると、分かりやすいかもしれません。

| 自分にコントロールできること | 自分にはコントロールできないこと |

| 自分の考え方、解釈 | 他人の気分や評価 |

| 自分の今日の行動、発言 | 他人の言動、行動 |

| 何に時間とエネルギーを使うか | 天気、交通渋滞 |

| 物事に対する自分の反応 | 過去に起きてしまったこと、未来に起きることそのもの |

私たちはつい、右側の「コントロールできないこと」を変えようと必死になって、心をすり減らしてしまいがちです。

でもストア派の哲学は、

「コントロールできないことは、ただ、それとして受け入れなさい。そして、自分の力を、左側の『コントロールできること』だけに集中させなさい」

と、優しく諭してくれます。

これは、諦めとは少し違います。

自分の大切な心を守るための、いわば「メンタル護身術」のようなもの。

何かで心がざわついた時、

「待てよ、これは私に変えられることだろうか?」

と、一度立ち止まって自問自答してみる。

たったそれだけの習慣が、驚くほど私たちの心を、穏やかにしてくれることがあるんですよ。

アリストテレスの幸福論 「快楽」と「本当の幸福」は違う。持続する満足感(エウダイモニア)とは

美味しいものを食べたり、欲しかった服を買ったり、動画を見て笑ったり。

こうした「楽しい!」と感じる瞬間は、間違いなく私たちの人生を彩ってくれる、素敵なものですよね。

ただ、一方でこんな感覚になったことはありませんか?

「楽しかったはずなのに、後にはなぜか虚しさが残る…」

「手に入れた瞬間は嬉しいけど、その満足感がすぐに色褪せてしまう…」

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、この感覚の正体を、2000年以上も前に見抜いていました。

彼は、幸福には2つの種類があると考えたのです。

-

快楽(ヘドネー) 一時的で、感覚的な喜び。

-

持続的な幸福(エウダイモニア) 自分の持つ良さや可能性を発揮することで得られる、深く、満ち足りた感覚。

この2つの違いを、私はよく「花火」と「焚き火」に例えます。

「快楽」は、夜空を彩る「花火」のようなもの。一瞬で心を奪うほど美しいけれど、すぐに消えてしまいます。

一方、「持続的な幸福」は、じんわりと体を温めてくれる「焚き火」のよう。

派手さはないけれど、穏やかな温もりが、長く、長く続いていく。

では、その「焚き火」のような幸福は、どうすれば得られるのでしょうか。

アリストテレスは、

「その人が持つ良さや強みを活かして、何かに没頭している状態から生まれる」

と言いました。

それは、誰かに褒められるためでも、お金のためでもありません。

ただ、その活動そのものが楽しくて、時間を忘れて夢中になってしまうような、そんな時間のことです。

あなたにとって、そんなふうに思える時間は、どんな時でしょうか。

すぐに答えが見つからなくても、大丈夫。

「私にとっての『焚き火』って、なんだろう?」

と、自分に問いかけてみること。

その営み自体が、本当の幸福へと繋がる、大切な一歩になるはずです。

東洋の知恵(仏教・道教)「執着」を手放し、「今ここ」に集中することで得られる穏やかな心

ここまでご紹介した西洋哲学が、いわば「どうすれば幸福を築けるか」という、積極的なアプローチだとしたら。

東洋の知恵は、少し違った角度から、私たちの心を安らぎへと導いてくれます。

それは、「どうすれば、心の苦しみを減らせるか」という、穏やかなアプローチです。

私たちは、終わってしまった過去を何度も悔やんだり、まだ来てもいない未来を過剰に心配したりして、心が「今」にない状態が、本当に多いものです。

心が、過去と未来を行ったり来たりして、エネルギーを無駄遣いしてしまっている、とも言えるかもしれません。

仏教では、

「苦しみの原因は、出来事そのものではなく、それに対する自分の心の反応、つまり『執着』にある」

と考えます。

「こうであってほしい」

「なんでこうなってしまったんだ」

という強い思いが、私たちを苦しめている、というわけですね。

その執着から心を解放し、安らぎを得るための方法が、「今、この瞬間」に、ただ意識を集中させること。

これが、最近よく耳にする「マインドフルネス」の考え方の原点でもあります。

難しく考える必要はありません。

例えば、温かいお茶を飲むとき。

その最初の一口だけでも、

「温かさ」

「香り」

「喉を通る感覚」

だけに、全ての意識を向けてみる。

スマホを見ながら、考え事をしながらではなく、ただ、お茶を味わう。

そのほんの数十秒が、過去や未来に飛んで行ってしまっていたあなたの心を、

「今」に優しく連れ戻してくれる。

そんな静かな時間が、心の安らぎを育んでくれるのです。

【この章のポイント】

ストア派哲学 自分に変えられないことで悩むのをやめ、変えられること(自分の解釈や行動)に集中する。

アリストテレス 一時的な快楽(花火)だけでなく、自分の強みを活かして没頭できる、持続的な幸福(焚き火)を大切にする。

東洋の知恵 過去や未来への執着を手放し、「今、この瞬間」に意識を向けることで、心の苦しみを和らげ、安らぎを得る。

【第2部】現代科学が証明「心の安らぎ」をもたらす客観的データと事実

もし、古代の哲学者たちが直感でたどり着いた「心の答え」が、何千年もの時を経て、最新の科学研究によって「その通り!」と証明されつつあるとしたら、なんだか少し、わくわくしませんか。

この章では、哲学という大きなコンパスが指し示してきた方向が、いかに正しかったのかを、客観的なデータを使って確認していきます。

「なんとなく良さそう」という感覚から、

「科学的にも理にかなっている」という確信へ。

直感と論理、その両方が揃うことで、私たちの「心の安らぎ」への道は、もっと確かなものになるはずです。

【ハーバード大学の結論】心の安らぎは「良い人間関係」から生まれるという科学的根拠

「人の幸福にとって、最も大切なものは何か?」

この壮大な問いに答えるため、アメリカのハーバード大学は、ある驚くべき研究を行いました。

724人の男性を、彼らが青年だった頃から老年になるまで、

80年以上にもわたって追跡調査し続けたのです。

これは、幸福と健康に関する研究としては、史上最も長期にわたるものです。

そして、その膨大なデータが、最終的にたったひとつの、とてもシンプルな結論を導き出しました。

研究責任者であるウォールディンガー教授は、こう述べています。

「良い人間関係こそが、私たちの幸福と健康を維持してくれる。これに尽きる」

(出典: ロバート・ウォールディンガー教授 TED Talk “What makes a good life?”)

これは、友人の数が多いとか、パーティーにいつも呼ばれるとか、そういうことではありません。

本当に困った時に、心から頼れる人がいるか。

自分を偽らずに、ありのままでいられる関係性があるか。

たとえ人数は少なくても、そうした「温かい繋がり」こそが、人生の満足度を決め、さらには身体の健康にまで影響を与えていたのです。

つまり、科学ははっきりと結論付けているわけですね。

心の安らぎとは、決して孤独に求めるものではなく、人との温かな繋がりの中にこそ、見出されるのだ、と。

【ポジティブ心理学】幸福の4割は「意図的な行動」で決まる。心の安らぎを自分で育てる方法

「幸せかどうかは、生まれ持った性格や、育った環境で、ほとんど決まってしまうんじゃないか…」

心のどこかで、そんなふうに感じてしまうことありますよね。

しかし、近年の「ポジティブ心理学」という分野の研究は、私たちに大きな希望を与えてくれる、驚くべき事実を明らかにしました。

心理学者のソニア・リュボミアスキー教授らによると、私たちの幸福度を決定する要因は、おおよそ、このようになっているそうです。

(出典: ソニア・リュボミアスキー著『幸福の習慣』)

-

遺伝(生まれつきの気質など):約50%

-

環境(収入、健康状態、地位など):約10%

-

日々の意図的な行動(考え方や習慣):約40%

注目すべきは、最後の「40%」という部分です。

私たちの幸福度のうち、実に4割もの領域が、日々の「意図的な行動」…つまり、私たち自身の意志と行動に委ねられている、というのです。

これは、本当に希望の持てる話だと、私は思います。

変えられない遺伝や、すぐには変えられない環境に、ただため息をつく必要はないのです。

残された「40%」とい、広大な可能性の領域。

そこで何をするかによって、私たちの心のあり方は、いくらでも変えていくことができる。

この後にお話ししていく「具体的な習慣」は、まさに、この40%の領域に働きかけるための、科学的な根拠に基づいた方法なのです。

補足

この割合はあくまでひとつのモデルであり、私たちの幸福を形作る複雑な要素を分かりやすくするための目安だと考えられています。

これらの要素は独立しているわけではなく、互いに影響し合っていることも指摘されています。

幸福に関する研究は日進月歩であり、この割合は確定的な法則ではなく、議論の余地がまだまだある。

【脳科学】なぜ瞑想や感謝は効果がある?セロトニンが心の平穏に与える影響

では、もう少しミクロな視点で、私たちの「脳の中」を覗いてみましょう。

感謝をしたり、瞑想をしたりすると、なぜ心が穏やかになるのでしょうか。

その鍵を握るのが、「セロトニン」という脳内で作られる物質です。

セロトニンは心の平穏に影響を与える重要な要素の一つであり、私たちの気分を安定させたり、安心感をもたらしたりする働きがあることから、「幸せホルモン」のひとつとも呼ばれています。

このセロトニンが十分に分泌されていると、私たちの心は、いわば「穏やかな晴天」のような状態になります。

反対に、不足してくると、不安になったり、気分が落ち込んだりしやすくなってしまうのです。

そして、近年の研究で、このセロトニンの分泌を促すのに効果的な行動が、いくつも分かってきました。

太陽の光を浴びたり、ウォーキングなどのリズミカルな運動をしたり、そして、感謝の気持ちを持ったり、瞑想をしたりすることです。

セロトニンやオキシトシンといった物質の作用は、脳のネットワーク全体に良い影響を与え、結果として私たちの心の安らぎに繋がります。

…いかがでしょうか。

第1部でお話しした、哲学者が経験的に見出してきた「心の平穏への道」が、脳科学の視点から見ても、非常に理にかなった行為であったことが、よく分かりますよね。

心の安らぎは、決して非科学的なものではない。

私たちの脳の仕組みに沿った、適切な行動と思考の習慣によって、それは確かに育むことができるのです。

【この章のポイント】

ハーバード大学の研究 80年以上の追跡調査が、「良質な人間関係」こそが幸福と心の安らぎの最大の要因だと結論付けた。

ポジティブ心理学 私たちの幸福度のうち、実に40%は「日々の意図的な行動」によって決まる。

脳科学 感謝や瞑想は、心を安定させる物質「セロトニン」の分泌を促すため、科学的にも心の安らぎに効果がある。

【本質】古代哲学と現代科学の融合 なぜ2000年前の知恵が今、再評価されているのか?

もし、古代の哲学者たちが現代にやってきて、最新の心理学や脳科学の論文を読んだとしたら。

きっと彼らは、驚きながらも、満足そうにこう言うのではないでしょうか。

「我々が、生涯をかけて伝えたかったのは、まさにこのことだ」と。

この章では、これまで別々に見てきた「哲学」と「科学」という2つの世界が、いかに深く、そして美しく結びついているのかを、一緒に探っていきたいと思います。

異なる時代、異なる言葉で語られてきた、同じひとつの真実。

その繋がりを知ることで、私たちの「心の安らぎ」への理解は、きっと、もっともっと深いものになるはずです。

分析①ストア派の「認知」の力は、現代の心理療法「認知行動療法」の原点だった

「私たちを悩ませるのは、出来事そのものではない。それに対する我々の『意見』である」

ストア派の哲学者が残した、この力強い言葉を覚えていますか。

そして、驚くべきことに、この考え方は、現代のうつ病や不安症の治療法として主流となっている

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy, 略してCBT)の理論的な土台と、ほぼ同じなのです。

認知行動療法では、私たちのつらい気分は、「出来事」そのものから直接生まれるのではなく、その間に挟まる、無意識の「考え方のクセ(認知)」によって生み出されると考えます。

つまり、この「考え方のクセ」に働きかけ、より現実的で柔軟な考え方に変えていくことで、つらい感情を和らげていく。

…まさに、ストア哲学が2000年も前に見抜いていた叡智を、誰もが実践できるよう、現代の臨床心理学の技法として体系化したものなのです。

古代の思索が、今、人々の心を癒やす具体的な技術として、すぐ側にある。

なんだか、すごいことだと思いませんか。

分析②仏教の「マインドフルネス」が、脳のストレス反応を和らげることが科学的に証明された

「過去を悔やまず、未来を憂えず、ただ『今、この瞬間』を大切に生きる」

仏教、特に禅の思想から生まれた、この心のあり方。

そして、そのための具体的な実践方法が、

「マインドフルネス(瞑想)」でした。

長年、その効果は、あくまで「主観的な体験」として語られてきましたが、MRIなどの脳スキャンの技術が進化したことで、

客観的な「科学的データ」として示されるようになったのです。

研究によると、マインドフルネスを習慣にすると、私たちの脳の中では、主に2つの変化が起こります。

-

扁桃体(へんとうたい)の活動が鎮まる

恐怖や不安といったストレス反応の警報を鳴らす脳の部位、扁桃体の過剰な活動が穏やかになります。 -

前頭前野(ぜんとうぜんや)が活性化する

理性や客観的な判断を司る「脳の司令塔」である前頭前野の働きが強まり、感情的な反応に飲み込まれにくくなります。

僧侶たちが長年の修行の末に到達した「心の静けさ」という感覚が、今や、私たちの脳の中で起きている具体的な変化として、誰もが見える形で証明された、というわけですね。

分析③アリストテレスの「徳の実践」は、自己肯定感や生きがいを高めるという研究結果に繋がる

アリストテレスが考えた、持続的な幸福「エウダイモニア」。

それは、

「その人だけが持つ『徳(強みや美徳)』を発揮する活動の中にこそ見出される」

というものでした。

そして、この考え方もまた、現代のポジティブ心理学の研究によって、強力に裏付けられています。

例えば、「強みの科学(VIA-IS)」という分野では、自分の強みを自覚し、それを日々の生活で積極的に使っている人ほど、人生の満足度や自己肯定感が高いことが分かっています。

また、日本で生まれた「生きがい(IKIGAI)」という概念も、

「自分の好きなこと」

「得意なこと」

「人の役に立つこと」

の3つが重なる領域を見つける、という点で、アリストテレスの考え方と深く響き合います。

つまり、アリストテレスが「徳」と呼んだものは、まさに、現代心理学が解き明かした「その人らしさ」の源泉そのものだったのです。

「自分らしく生きること」が、心の安らぎや幸福に繋がるという、古代の哲学者の直観は、現代の統計データによっても、はっきりと「その通りだ」と示されている。

そう考えると、私たちが自分自身の「好き」や「得意」を大切にすることは、想像以上に、意味深いことなのかもしれませんね。

【この章のポイント】

ストア哲学 ≒ 認知行動療法 出来事への「解釈」を変えることで心を楽にする知恵は、現代の心理療法の土台となった。

仏教 ≒ 脳科学 「今、ここ」に集中するマインドフルネスは、脳のストレス反応を鎮めることが科学的に証明されている。

アリストテレス ≒ ポジティブ心理学 「自分の強み」を活かして生きることが幸福に繋がるという哲学は、現代心理学の研究データによって裏付けられている。

【実践】「心の安らぎ」が遠のく思考のクセと、今日からできる具体的な解決策

「頭では、よく分かるんだけど、いざとなるとなかなか行動に移せなくて…」

これこそが、多くの人が抱える、とても正直な気持ちではないでしょうか。

知識として「わかる」ことと、日常の中で実際に「できる」ことの間には、思った以上に、深い溝があるものですよね。

この章は、その溝に、具体的で、科学的な根拠に基づいた、小さな「橋」を架けるためのものです。

まずは、私たちが無意識のうちにやってしまっている、「心の安らぎ」を遠ざけてしまう思考のクセに、そっと光を当ててみましょう。

要注意 他人との比較、完璧主義…知らず知らずのうちに心の安らぎを奪う「思考のワナ」

私たちの心には、放っておくと、自然とネガティブな方向へ転がっていってしまうような、いくつかの「思考のワナ」があります。

まずは、「ああ、自分にもこういうところ、あるかもしれないな」と、自分の心を優しく観察するように、読んでみてください。

-

ワナ① 他人との比較

-

ワナ② 反芻(はんすう)思考

-

ワナ③ 完璧主義(~べき思考)

あなたにも、思い当たるフシはありませんか?

大切なのは、そんな自分を「ダメだ」と責めることではありません。

「そっか、私、今、こういうワナにはまっていたんだな」

と、ただ、気づいてあげること。

それが、心の安らぎを取り戻すための、本当に大切な、最初の第一歩なのです。

解決策①「感謝」を記録する。脳の注意を”満たされている部分”に向ける簡単な習慣

-

特にこんなワナに有効です 「他人との比較」「不足感」

【具体的なアクション】

夜、眠る前に、どんなに些細なことでもいいので、今日あった良かったことを、たった1つだけでいいので、書き出してみる。

【なぜ、これが効くのか?】

私たちの脳には、「RAS(ラス)」と呼ばれるフィルター機能が備わっています。

「感謝できること」を意識的に探そうとすると、このRASが働き始め、脳が日常の中から「良いこと」「満たされていること」を、自動的に探し始めてくれるようになります。

「ないもの」に向いていた心の焦点が、自然と「あるもの」へと移っていく。

この小さな習慣が、私たちの脳の使い方そのものを、少しずつ変えていってくれるのです。

解決策②「親切」を行動に移す。幸福物質オキシトシンで自分と相手の心を満たす

-

特にこんなワナに有効です 「反芻思考」「自己否定感」

【具体的なアクション】

1日に1回、誰かのために、見返りを求めない小さな親切をしてみる。

【なぜ、これが効くのか?】

人に親切にすると、私たちの脳内では「オキシトシン」という物質が分泌されます。

これは「愛情ホルモン」とも呼ばれ、ストレスを和らげ、安心感を高めてくれます。

そして、面白いことに、この効果は「親切にした側」の脳にも、同じように作用するのです。

自分の内側でぐるぐるしていた思考から解放され、心を温かいもので満たしてくれます。

解決策③「自然」に触れる。科学的に証明された最も手軽なストレス解消法

-

特にこんなワナに有効です 「完璧主義」「思考のループ」

【具体的なアクション】

1日5分でいいので、意識的に五感で「自然」を感じる瞬間を作ってみる。

【なぜ、これが効くのか?】

研究によると、私たちは自然の中に身を置くだけで、ストレスを感じた時に分泌されるホルモン「コルチゾール」の血中濃度が、明らかに低下することが分かっています(ネイチャー・セラピー)。

雄大な自然は、「こうあるべきだ」といった、私たちの小さな世界のルールなど、どうでもいいことだと思わせてくれます。

心の安らぎを取り戻すために、自然は、いつでも、すぐそこにいてくれる、私たちの最も身近な味方なのです。

【この章のポイント】

自分の「思考のワナ」に気づくこと まずは、他人との比較や完璧主義といった、自分の心のクセを責めずに、ただ自覚することが第一歩。

感謝を記録する 脳のフィルター機能(RAS)を使い、「ないもの」ではなく「あるもの」に意識を向ける習慣をつくる。

小さな親切をする 幸福物質オキシトシンを分泌させ、自分と相手の心を同時に満たす。

自然に触れる ストレスホルモン(コルチゾール)を減らし、複雑な思考から心を解放する、最も手軽な方法。

おわりに 心の安らぎは「見つける」ものではなく、日々の暮らしの中で「育てる」もの

ここまで、古代の哲学者たちの思索の海から、現代科学の最前線まで、見てきました。

最後に、あなたに一番お伝えしたいことがあります。

心の安らぎとは、どこか遠い場所にある宝物を探し当てるような、「発見」ではありません。

それは、まるで、自分の心の中に小さな庭を耕し、そこに種をまき、毎日少しずつ水をやり、太陽の光を浴びさせて、ゆっくりと「育てる」営みに似ています。

ですから、どうか、この記事に書かれていたこと全てを、明日から完璧に実践しよう、などと思わないでくださいね。

疲れている日、気持ちが乗らない日は、何もしなくて大丈夫。

ただ、この記事でお話ししたことのどれかひとつでも、あなたの心の片隅に、ふと思い出せるお守りのように置いておいていただけるなら、それだけで、本当に、十分です。

もし、もしも、あなたが今日から何か一つだけ、その小さな庭で始めるとしたら。

それは、夜、温かい布団の中で目を閉じたときに、今日あった良かったことを、たったひとつでいいので、心の中でそっと思い浮かべてみることかもしれません。

誰かと比べる必要のない、あなただけの、ささやかな温もり。

それを、ただ、味わってみる。

本当に、ただ、それだけでいいのです。

あなたの日常が、明日、劇的に変わることはないかもしれません。

でも、あなたの心の中で育ち始めた「安らぎ」という小さな芽は、これからのあなたの人生を、きっと、静かに、しかし、とても力強く支えてくれるはずです。

あなたの毎日が、穏やかで、満たされたものでありますように。

この記事を読んで、ご自身の「心の安らぎ」について、少しでも考えるきっかけになれたなら、それ以上に嬉しいことはありません。

このブログでは、こうした「豊かさ」や「幸せになる方法」について、様々な角度から探求する記事を、他にもたくさんお届けしています。

もし、もう少しだけ、心の探求を続けてみたいと感じたら、ぜひ、他の記事も覗いてみてくださいね。

あなたの日常が、より豊かになるヒントが、きっと見つかるはずです。

【こちらの関連記事も読まれています】

コメント