「自分の判断は、本当にこれで合っているんだろうか…」

そう感じて、心が揺れることは、まあ、誰にでもあることだよね。

大丈夫だよ。

この記事を読めば、情報に振り回されない、確かな「心の指針」が手に入ると思う。

ここでは、あなたの思考を縛る「思い込み」の正体と、それを乗りこなすための具体的な「思考の型」を、わかりやすく解き明かしていく。

それは、400年も前に賢者ベーコンが見抜いた、人間ならではの心の仕組みに基づいているからね。

さあ、あなたの思考を、もっと自由にしてあげようか。

はじめに なぜ私たちは「思い込み」から逃れられないのか?ベーコンの思想が示す答え

会議で、少し声の大きい誰かが発言した途端、さっきまで「これだ」と思っていた自分の考えが、すうっと色褪せて見えたり。あるいは、SNSで流れてきた情報に心がざわついて、一日中、頭の片隅から離れなかったり。

良かれと思って判断したことが、後から考えると「どうしてあんな短絡的なことを…」なんて、一人、首を捻ってしまう。

そういうこと、あるよね。

私たちの日常は、本当に大小さまざまな判断の連続だ。

その一つ一つに、どっしりとした自信を持つというのは、案外、難しいものかもしれない。

でも、もしあなたがそういった経験から「自分は意志が弱いな」とか「どうも思考力が足りないようだ」なんて感じているのなら、ほんの少しだけ、待ってほしい。

実はそれ、人間が生まれながらに持っている、ごく自然な「思考の癖」の仕業なんだ。

私たちの脳は、日々ものすごい量の情報を受け取っているからね。少しでも効率よく物事を処理しようと、無意識のうちに「思考の近道」をしてしまう。

その便利な省エネ機能が、時として私たちを「思い込み」や「偏見」という、厄介な罠へと導いてしまうんだ。

そして、面白いことに、その「癖」の正体を、今から約400年も前に見抜き、私たちがその罠から自由になるための地図を描き出した人物がいる。

彼の名は、フランシス・ベーコン。

この記事では、彼が遺してくれた、時代を超えてもなお錆びつかない知恵を、一緒に紐解いていきたい。難しい哲学の講義ではないよ。

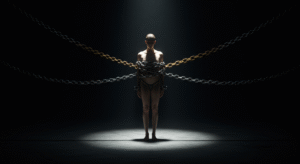

あなたの思考を縛る「4つの鎖(思い込み)」の正体を知り、

情報に振り回されずに物事の本質を見抜くための「最強の武器」を手に入れる。

そして、明日からすぐに使える、具体的な「7つの思考の型」を習得する。

これは、400年前の賢者の知恵を、あなたの未来を拓くための「実践的な道具」として使いこなすための、ささやかな手引きだ。

さあ、ご自身の「思い込み」の正体を探る、少しばかり知的な探求に出てみようか。

【この章のポイント】

判断に自信が持てないのは、あなたの能力不足ではなく、人間の脳が持つ「思考の癖」が原因かもしれない。

その「癖」の正体と解決策を、約400年前にフランシス・ベーコンという思想家が見抜いていた。

この記事を読めば、ベーコンの思想を、日常で使える具体的な「思考の型」として学ぶことができる。

フランシス・ベーコンとは何者か?400年後も色褪せない「知の革命」

さて、そのフランシス・ベーコンとは、一体どのような人物だったんだろう。

うん、一言で言うなら、彼は「“常識”を疑い、“事実”から考えることの重要性を、世界で初めて体系化した人物」といったところかな。

古い言い伝えや、立派な本にそう書いてあるから正しい、ではない。

自分の目で見て、手で触れて、確かめたことこそが真実なのだと。

力強く宣言した、知の革命家だったんだね。

常識を疑った「経験論の父」 ベーコンが生きた時代と哲学

彼が生きた16世紀後半から17世紀初頭のヨーロッパでは、まだ「スコラ哲学」という考え方が、学問の世界をどっしりと支配していた。これは、聖書や古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉を「絶対の真理」として、そこから物事を解釈していく、というものだ。

「なぜ?」「どうして?」と目の前の現実をじっと見つめることよりも、「偉い本にこう書いてあるから、これが正しい」という思考が、いわば当時の「常識」だったわけだ。

しかしベーコンは、その「結論ありき」の学問が、人々の生活をちっとも豊かにしていないことに、根本的な疑問を抱く。

「本当にそれで、私たちは病を克服したり、食べ物を安定して得たり、より良く生きることができるのだろうか?」と。

この、ある意味でごく当たり前の、しかし誰もが口に出せなかった問いから、彼の静かな革命は始まった。

「あらゆる知は、まず経験(観察や実験)から始まるべきだ。」

この主張こそが、彼が「イギリス経験論の父」と呼ばれる所以なんだ。これは、現代の科学の基礎となっている「科学的方法」の扉を開いた、まさに歴史的な一歩だった。

いつの時代も、新しい考え方というのは、すぐには受け入れられないものだよね。ざわめきや反発もあっただろう。それでも彼は、信じていたんだろう。目の前にある、動かしがたい事実の力を。

「知は力なり」という言葉に込められた、本当の意味とは?

彼の思想は、有名な「知は力なり」という一言に、ぎゅっと凝縮されている。

これは、単に知識をたくさん持っている人が偉い、という意味で使われがちだけど、彼の真意は少し違うところにあった。彼が本当に言いたかったのは、たぶん、こういうことなんだ。

まず、自然の法則を、観察と実験によって正しく「知る」こと。そして、その知識を使って、自然をコントロールし、人間の生活を豊かにするための「力」とすること。

つまり、知識は、ただ頭の中にあるだけでは無力なままで、現実世界で「使って」初めて、未来を変える力になる、ということだ。

例えば、現代の私たちの生活で考えてみようか。

市場の顧客データをただぼんやり眺めているだけでは、それは単なる数字の羅列に過ぎない。でも、そのデータの中から顧客の隠れた心の声を「知り」、それを元に新しい商品を開発するという「力」に変える。

あるいは、人間の心の動きを「知り」、それをぎくしゃくしていた人間関係を滑らかにするための「力」に変える。これこそが、ベーコンの言う「知は力なり」の、今の姿なのかもしれないね。

彼は、雪で鶏肉を冷凍保存できるか、という実験の最中に体調を崩し、その数日後に亡くなったと一般に伝えられている。彼の死が、探求者として晩年まで実験に打ち込んだことを象徴するエピソードとして語り継がれている。

どこか少し、不器用なほどに、自らの命の終わりまで「経験」と「実験」を貫いた探求者だった。

そう考えると、ベーコンが私たちに遺してくれたのは、単なる難しい哲学なんかじゃない。

それは

「思い込みに騙されず、現実を正しく見て、未来をより良くするための、実践的な思考ツール」なんだ。

では、そのツールの核心であり、私たちの思考を時にがんじがらめにする「思い込み」の正体とは一体何なのか。次の章で、いよいよその核心に迫っていこうか。

【この章のポイント】

フランシス・ベーコンは、「常識」より「事実」を重んじ、現代科学の基礎を築いた「経験論の父」である。

当時の主流だった「結論ありき」の学問に疑問を呈し、観察や実験の重要性を説いた。

「知は力なり」の本当の意味は、知識を現実世界で活用して初めて「力」になる、という実践的な思想である。

【ベーコンの思想の核心】あなたの思考を縛る4つのイドラ(偏見)の正体

ベーコンは、私たちが事実をありのままに見るのを邪魔する「思い込み」の正体を、それはもう熱心に探求した。

彼はそれを「イドラ」と名付ける。

これは、古代ギリシャ語で「偶像」を意味する言葉。

ふむ、面白い表現だよね。まるで、私たちが真実そのものではなく、心の中に勝手に作り上げた、ニセモノの神様(偶像)を拝んでしまっている…そう言いたいかのようだ。

現代の私たちの言葉で言うなら、「思考のノイズ」とか「無意識の偏見」と呼ぶのが、一番しっくりくるかもしれない。

そして彼は、このイドラには4つの種類がある、と見抜いた。それは、あなたの思考を縛る、目には見えない4種類の「鎖」のようなもの。一つずつ、その正体を、じっくり見ていくことにしようか。

①種族のイドラ。人間共通の「ついやってしまう思考の癖」とその具体例

まず一つ目は、「種族のイドラ」。

これは、特定の誰かが悪いとかではなく、人間という「種族」だからこそ、誰もが生まれつき持っている思考の癖のことだ。

私たちの脳は、とても優秀な省エネ機能がついていて、物事を素早く判断するために、無意識にパターンを見つけたり、情報を単純化したりするんだ。でも、その便利な機能が、時として私たちの目を曇らせてしまう。

SNSで、自分の意見に合う情報ばかりを、つい探してしまう。

飛行機事故のニュースを大きく見ると、自動車事故より飛行機の方がずっと危険だと感じてしまう。

占いで、自分に都合の良いことだけをしっかり覚えていて、悪いことはいつの間にか忘れている。

うん、心当たり、あるよね。

人間とは、そもそもそういう風に物事を捉えやすい生き物。

まずはその事実を、ただ「ああ、そうか」と知っておくことが、とても大切だ。

②洞窟のイドラ。あなたの「経験や専門性」が作る、見えない壁

二つ目は、「洞窟のイドラ」。

これは、あなた個人の経験や教育、育った環境といった、いわば「自分だけの洞窟」の中で作られる、独特の偏見を指す。

私たちは皆、自分だけの洞窟の中から、ぼんやりと外の世界を眺めているようなもの。洞窟の形が人それぞれ違うのだから、そこから見える景色も、当然、少しずつ違って見えているわけだ。

エンジニアが、技術的な正しさや美しさにこだわり、ビジネスとしての採算をあまり考えずに話を進めてしまう。

過去の大きな成功体験が忘れられず、市場がすっかり変わっているのに、同じやり方に固執してしまう。

自分の会社や業界の「常識」を、世間一般の常識だと思い込んで、話が噛み合わなくなってしまう。

面白いことに、あなたの強みであるはずの「専門性」や「豊かな経験」こそが、時としてあなたの視野を最も狭める「壁」になり得る。

ふむ、なんとも皮肉なものだね。

自分の光が、濃い影を作る、というか。

③市場のイドラ。「言葉のイメージ」に振り回されないための対策

三つ目は、「市場のイドラ」。

これは、人々が言葉を交換する「市場(いちば)」のような場所で生まれる、コミュニケーション上の誤解や混乱のことだ。

言葉は、思考を伝え合うための、それはそれは便利な道具だ。でも、その言葉の定義が曖昧なまま使われたり、言葉の持つイメージだけがふわふわと独り歩きしたりすることで、私たちの思考は、時にあらぬ方向へと導かれてしまう。

会議で「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する」と決まったものの、参加者それぞれが思い描くDXの中身が、実は全く違っていた。

上司に「なるべく早くお願いします」と頼まれたが、その「なるべく」の尺度が、自分と上司とで大きく食い違っていた。

「ゆとり世代だから」「体育会系だから」といった簡単なレッテルで、その人個人を、なんだか分かった気になってしまう。

言葉は思考を助けるものだが、時として思考そのものを乗っ取ってしまうことがある。

私たちは、自分が使う言葉の、良き主人でなければならない。

④劇場のイドラ。「権威」や「常識」を鵜呑みにする思考停止

最後の四つ目は、「劇場のイドラ」。

これは、有名な理論や権威ある人物の言葉、あるいは古くからの伝統といったものを、まるで素晴らしい「舞台劇」を観るかのように、無批判に、一切疑わず受け入れてしまう偏見のことだ。

私たちは、自ら苦労して考えるよりも、誰かが作ってくれた、見事な「脚本(ストーリー)」に、つい乗りたくなってしまう傾向があるようだ。楽だからね、その方が。

有名な経営者の本に書いてあった手法を、自社の状況を全く考慮せずに、そのままそっくり導入しようとする。

思考の訓練だと言ってSWOT分析などのフレームワークを埋めることが目的になってしまい、肝心の中身について深く考えない。

「昔からこうやっているから」という、もはや誰も理由を知らないやり方に、誰も疑問を呈さない。

素晴らしい脚本は、私たちに感動や指針を与えてくれる。それは、確かだ。

でも、あなた自身の人生という舞台の脚本は、他の誰でもない、あなた自身が書くべきものだよ。

これら4つのイドラは、私たちが日常的に、そして本当に無意識に陥ってしまう思考の罠だ。

でも、ご安心を。

ベーコンは、この厄介な鎖を断ち切るための強力な武器も、ちゃんと私たちに遺してくれている。

次の章では、その武器であり、あらゆる思考の土台となる「最強の思考法」について、見ていくことにしようか。

【この章のポイント】

ベーコンは、思考を妨げる偏見を「イドラ(偶像)」と呼び、その種類を4つに分類した。

種族のイドラ:人間共通の、生まれつきの思考の癖。

洞窟のイドラ:個人の経験や環境から生まれる、独自の偏見。

市場のイドラ:言葉の定義の曖昧さやイメージから生まれる、誤解。

劇場のイドラ:権威や伝統を無批判に受け入れてしまう、思考停止。

【ベーコンの思想の真髄】”事実”から考える最強の武器「帰納法」を要点解説

さて、前の章で明らかになった4つのイドラという、なんとも厄介な思い込み。

ここから私たちを守ってくれる武器とは、一体何なんだろう。

それが、ベーコンが提唱した新しい「帰納法(きのうほう)」だ。

※「帰納法」自体はアリストテレスの時代から存在しており、ベーコンが考案したわけではありません。ベーコンは、単純な帰納法ではなく、否定的な事例(反例)の排除を重視する、より洗練された方法を提唱しました。

これは一言で言うなら、単なる事実の列挙ではなく、

「結論を急がず、たくさんの事実を集めてから、そこに隠された共通のルールを見つけ出し、その法則に反する例外(否定的な事例)を徹底的に探して排除していく思考法」のことだ。

イドラという「偏見に満ちた前提」から思考を始めるのではなく、「まっさらな事実」から始める。

それが最大の特徴だね。

帰納法とは?演繹法との違いをわかりやすく解説

この帰納法を理解するために、よく比較される「演繹法(えんえきほう)」という考え方から、少し見ていこうか。こちらのほうが、私たちには、まあ、馴染みがあるかもしれない。

演繹法とは、「ルール → 結論」という思考の流れだ。

例えば、

「すべての人間はいつか死ぬ(大前提のルール)」

↓

「ソクラテスは人間だ」

↓

「だから、ソクラテスはいつか死ぬ(結論)」

といった具合だね。これはとても分かりやすく、すっきりしている。

一方で、帰納法はその逆で、「事実 → ルール」という流れになる。

例えば、

「私のおじいさんも、ひいおじいさんも、その前のご先祖様も皆亡くなった(たくさんの事実)」

↓

「周りの知人も、歴史上の人物も皆、いつか亡くなっている(たくさんの事実)」

↓

「だから、おそらく人間はいつか死ぬのだろう(結論としてのルール)」

というように、一つ一つの具体的な事実から一般的な法則を、いわば手探りで見つけ出していくわけだ。

思考のスタート地点と、進んでいく方向が、全く逆だということが、なんとなくお分かりいただけたかな。

【補足】

演繹法:一般的なルール(大前提)から、個別の結論を導き出す。(トップダウン式)

帰納法:個別の具体的な事実をたくさん集めて、そこから共通のルール(法則)を見つけ出す。(ボトムアップ式)

なぜ「結論を急がない」ことが重要?イドラを乗り越える帰納法の力

では、なぜベーコンは演繹法ではなく、この地道な帰納法を、ことさらに重視したんだろう。

演繹法の弱点、それは「最初の『大前提のルール』が間違っていたら、そこから導き出される結論も、必ず間違ってしまう」という、極めてシンプルな点にある。

そして、その「大前提」こそが、しばしばイドラ(偏見)に、ぐっしょりと汚染されているわけだ。

例えば、ある管理職が「うちの部署のベテラン社員は、皆新しいツールを嫌うものだ(洞窟のイドラ)」という、凝り固まった前提を持っていたとしようか。

この前提から演繹法で考えると、「だから、新しく配属されたベテランのAさんも、きっとこの新しいツールを嫌うに違いない」という結論に、いとも簡単に至ってしまう。

そして、その色眼鏡でAさんに接してしまうかもしれない。

しかし、帰納法なら、どう考えるだろう。

まず、その色眼鏡をそっと外して、Aさんという人物を、ただ、ありのままに観察する。

Aさんは、前の部署で新しい会計システムの導入を、先頭に立って進めた実績がある。(事実)

Aさんは、最近のIT技術に関するビジネス書を、昼休みに読んでいる。(事実)

Aさんは、隣の席の若手社員に「そのツールの便利な使い方、今度教えてくれないか」と、少し照れくさそうに話しかけていた。(事実)

これらの偏見のない事実を、一つ一つ拾い集めてみると、どうだろう。

「Aさんは、新しいツールに対して、むしろかなり前向きな人物かもしれない」

という、最初の結論とは全く異なる、より現実に即した人物像が、じんわりと浮かび上がってくる。

「結論を急がない」ことの重要性、感じていただけたかな。

ベーコンが私たちに伝えたかったのは、

「思い込みという色眼鏡(イドラ)をまず外し、まっさらな目で世界(事実)をありのままに観察しなさい」

ということ。

これこそが、4つのイドラ全てに対する、最も強力な解決策なんだ。

このように、一つ一つの事実を謙虚に拾い集め、そこから本質を見抜こうとする「帰納法」こそが、私たちの思考をイドラの呪縛から解き放つ、土台となる武器なわけだ。

では、この強力な武器と、イドラの正体についての知識を、私たちの日常で具体的に使いこなすにはどうすればいいのか。次の章では、いよいよその「実践編」として、明日から使える7つの「思考の型」をご紹介しよう。

【この章のポイント】

帰納法とは、個別の「事実」をたくさん集め、そこから共通の「ルール」を見つけ出す思考法である。

演繹法は「ルール→結論」だが、そのルール自体がイドラ(偏見)に汚染されている危険性がある。

まず事実を観察する帰納法は、イドラという色眼鏡を外して物事の本質を見るための、強力な武器となる。

【実践編】ベーコンの思想を日常で使いこなす「思考の型」7選

さて、イドラの正体を知り、帰納法という武器の存在も理解した。でも、知識というのは不思議なもので、ただ知っているだけでは、いつの間にか頭の引き出しの奥の方にしまい込まれて、錆びついてしまうものだ。

この章では、その知識をあなたの日常で「使いこなす」ための、7つの具体的な思考の型をご紹介しよう。

いわば、ベーコンの思想をぎゅっと凝縮した、あなたのための実践マニュアルのようなものだと思って。

なぜ「型」なんてものが必要なのか。

それは、私たちの思考の癖(イドラ)というものが、本当に根強く、自分でも気づかないうちに、ふっと顔を出すからだ。

それに抗うためには、意識的に実践できる「型」、つまり思考の「素振り」を、地道に繰り返すことが、結局は一番の近道なんだよ。

【一覧】明日から使える、思考の偏りをなくすための7つの型

まずは、これから紹介する7つの型の全体像を、一緒に掴んでおこうか。後でいつでもここに戻ってこられる、あなたのお守りのようなものだと思って、気軽に眺めてみて。

【補足】

これらの型は、一つ一つが独立したテクニックでありながら、どこか緩やかにつながり合っている。

まずはあなたが「これはすぐに使えそうだ」とか「今の自分に、ちょっと必要かもな」と感じたものから、気軽に試してみてほしい。

では、いくつか具体的に、その使い方を見ていこうか。

型①:イドラ・スキャン

何か大事な判断をする前や、考えがどうにも煮詰まってしまった時に、自分の思考が4つのイドラに囚われていないか、セルフチェックしてみる習慣だ。

「これは、単なる『みんなが言っているから』という劇場のイドラではないか?」なんて、自分にそっと問いかけるだけで、すっと気持ちが楽になることもある。

型②:事実ファーストのアプローチ

会議でも、ネットの記事を読む時でも、「まず、今わかっている『事実』は何か?」と「それに対する、誰かの『意見や感情』は何か?」を、頭の中やノートの上で、意識的に分けてみる。

これこそが、帰納法の、最も基本的で、最も大切な第一歩だ。

型④:悪魔の代弁者思考

自分の企画や意見が「うん、これで完璧だ」と思った時こそ、一度、立ち止まる。

そして、自分がその意見に反対する「悪魔の代弁者」になったつもりで、「この案の、最大の欠陥はどこだろうか?」と、意図的に、自分の考えの粗探しをしてみるんだ。

「パーソナル帰納法」で自分だけの”勝ちパターン”を見つける方法

ここまでは、主に思考の「守り」を固める型だった。

最後に、あなたの未来を創造していく「攻め」の型とも言える、特に重要なものを一つ、詳しくご紹介しよう。

それが「パーソナル帰納法」だ。

これは、ベーコンの帰納法を、他の誰でもない、あなた自身の人生で実践してみる、という、ちょっと面白い試みだね。

やり方は、驚くほどシンプルだよ。

Step1:テーマを決める

「午後の集中力を、少しでも高めたい」「会議で、もうちょっと的確な発言がしたい」「夜、気持ちよく眠りにつきたい」など、ごく個人的で、具体的なテーマを一つ、心に決める。

Step2:観察し、記録する

1週間ほど、そのテーマに関する「事実」だけを、スマートフォンのメモ機能や手帳に、淡々と記録していく。ここでは、良いとか悪いとか、そういう判断は一切しない。ただ、起こったことを書くだけ。

(例:集中力)「13時、昼食にパスタ。14時から、なんだか頭がぼーっとする」「14時、思い切って15分仮眠。16時まで、すっきり集中できた」

Step3:パターン(仮説)を見つける

週末にでも、その記録をぼんやりと見返してみてほしい。そうすると、そこに潜む、あなただけのパターンや傾向が、ふっと見えてくるはずだ。

「どうやら自分は、昼食に炭水化物をたくさん摂ると、午後の集中力が落ちる傾向があるようだ」とか、「短い仮眠は、自分にとって、思った以上に効果的らしい」といった、あなただけの法則(仮説)が。

これこそが、ベーコンの言う「知は力なり」を、あなた自身の人生で、じっくりと体感していくプロセスだ。世の中に溢れる、誰かの成功法則ではない。

あなたという人間を、あなた自身が観察して得た「知」は、他の何にも代えがたい、確かな「力」になるよ。

7つすべてを、明日から完璧に実践する必要なんて、どこにもないんだ。

まずは、たった一つ。あなたが「これは面白そうだ」とか「今の自分に必要そうだ」と感じたものから、遊び感覚で試してみてほしい。

その小さな一歩が、あなたの思考を、そして未来を、きっと、確実に変えていくんだから。

【この章のポイント】

ベーコンの思想を日常で使うために、意識的に実践できる「思考の型」を身につけることが有効である。

思考の癖を点検する「イドラ・スキャン」や、事実と意見を分ける「事実ファースト」など、明日から使える7つの型がある。

特に「パーソナル帰納法」は、自分自身を観察して「自分だけの法則」を見つけ出す、強力な実践方法である。

【深掘り分析】ベーコンの思想を鵜呑みにしないための、現代的な視点

さて、ベーコンの思想という、なんとも強力な武器を手に入れた私たちだが、ここで一つ、極めて重要なことをお伝えしなければならない。

それは「いかなる思想も、盲信してはならない」ということだ。

ベーコン自身が、権威を鵜呑みにする「劇場のイドラ」をあれほど強く戒めたのだから。

彼の思想とて、もちろん例外ではない。

より深く彼の知恵を理解するために、その眩しい光と、それが落とす影の両方を、静かに見ていくことにしようか。

帰納法の限界とは?科学哲学者カール・ポパーによる鋭い批判

帰納法は、たくさんの事実から法則を見つけ出す方法だったよね。でも、ここに一つの、なかなか手強い問いが生まれる。

「一体、いくつの事実を集めたら、その法則が100%正しい、なんてことが言えるんだろう?」

例えば、「これまで私がこの目で観察した白鳥は、例外なくすべて白かった」という事実が、たとえ百万羽分あったとしても、「この世のすべての白鳥は白い」という結論を、完全に証明することはできない。

明日、オーストラリアの奥地かどこかで、たった一羽の、漆黒の白鳥(ブラックスワン)が見つかれば、その法則は、ぱりんと音を立てて崩れ去るんだからね。

20世紀の科学哲学者であるカール・ポパーは、まさにこの点を、鋭く指摘した。

彼は、「科学的な言説とは、反証(はんしょう)される、つまり『それは間違いだ』と証明される可能性を持つ仮説のことだ」と言ったんだ。

帰納法で法則を見つけ出すこと以上に、「その法則が、どんな事実によって覆される可能性があるか?」を常に考え続けることの方が、科学の進歩にとっては、よほど重要だと説いたわけだ。

うん、これは、私たちにも大切な教訓を与えてくれる。

自分の経験から導き出した法則(パーソナル帰納法)も、「絶対の正解」なんて思わずに、常に新しい事実によって更新されうる「現時点での、自分にとっての最善の仮説」である。

そのくらいの、しなやかな謙虚さを持つことが、どうやら大切みたいだ。

「自然支配」という思想がもたらした功罪と、私たちが学ぶべきこと

「知は力なり」というベーコンの思想が、科学技術を飛躍的に発展させ、私たちの生活を便利で、豊かなものにしたことは、紛れもない事実だ。

病気を克服し、食料を増産し、遠く離れた人と瞬時に繋がれるようになった。これは、彼の思想がもたらした、偉大な「光」の部分だね。

でもその一方で、「自然は、人間の知性によって支配され、利用されるべき対象である」という考え方が、時に自然環境への過度な介入や破壊、資源の枯渇といった、深刻な問題をもたらす一因となった、という批判も存在する。

これは、彼の思想の「影」の部分、と言えるかもしれない。

ふむ。道具というものに、それ自体に善悪はないよね。一本の包丁が、美味しい料理を作るために使われることもあれば、人を傷つけるために使われることもあるのと同じように。

ベーコンが私たちに与えてくれた「力(知)」を、一体何のために、そして、どのように使うのか。その重たい問いを突きつけられているのは、いつの時代も、その力を手にした、私たち自身なのだろう。

このように、一つの思想を、くるりといろんな角度から眺めてみることで、私たちは思考停止に陥ることなく、より深く、より本質的に物事を捉えることができる。

ベーコンの思想は、間違いなく強力な心の指針だ。

でも、それすらも一つの出発点として、常に問い続ける姿勢を忘れないこと。

それこそが、彼が本当に伝えたかった「知の探求」の精神なのかもしれないね。

【この章のポイント】

ベーコンの思想も絶対ではなく、批判的な視点から見ることで、より深い学びが得られる。

帰納法には「いくら事実を集めても100%の証明はできない」という限界があり、常に「仮説」と捉える謙虚さが重要である。

「知は力なり」という思想は、技術発展に貢献した一方、その「力」の使い方を常に問われるという倫理的な課題も私たちに投げかけている。

まとめ フランシス・ベーコンの思想を、あなたの未来を拓く力に

フランシス・ベーコンが、400年という気の遠くなるような時を超えて、今の私たちに伝え続けるメッセージ。それは結局のところ、極めてシンプルなものなのかもしれない。

「自分自身の思考を、疑う勇気を持ちなさい」

おそらくは、ただ、それだけだ。

そのささやかで、しかし凛とした勇気こそが、あなたをあらゆる思い込み(イドラ)の鎖から解き放ち、未来をより良く変えるための、静かで、しかし確かな「力」となるんだから。

【要点まとめ】ベーコンの思想から学ぶ「思い込み」を乗り越える3ステップ

この記事でお話ししてきたことを、最後にシンプルな3つのステップとして、もう一度、心に留めておこう。

これは、400年前の賢者の知恵を、あなたの血肉とするための、最も確かな道のりだ。

Step1:自分の「思考の癖(イドラ)」を知る

まずは、「ああ、人間とは、自分とは、かくも思い込みやすい存在なのだな」と、ありのままに認めること。4つのイドラを時折思い出して、自分の思考に潜むノイズに、ふと気づくことが第一歩だよ。

Step2:「事実」から考える癖をつける

結論に飛びつく前に、一度、心の中で立ち止まる。そして、「事実は何か?」と「意見は何か?」を、そっと分けて考えてみる。帰納法という武器は、そのためのものだ。

Step3:小さな「思考の型」を試してみる

ご紹介した7つの思考の型の中から、一つでも良いので、日常の中で試してみる。その小さな実践の繰り返しが、あなたの思考を、ゆっくりと、しかし確実に鍛えていく。

さらに学びを深めたいあなたへ。おすすめ入門書と最初の一歩

さて、ではあなたの「最初の一歩」は、何にしようか。

もしよろしければ、この記事で紹介した7つの思考の型の中から、最も心惹かれたものを一つだけ選び、今日の午後、あるいは明日の午前中に一度だけ、意識して使ってみるのはどうだろう。

「悪魔の代弁者」になってみてもいいし、同僚の言葉の「解像度」を、ほんの少しだけ上げてみてもいい。

その小さな試みが、きっとあなたの物の見方を、面白いくらいに変えてくれるはずだよ。

そして、もしベーコンという人物や、彼の思想について、もう少し深く知りたいと思われたなら、一冊、本を手に取ってみるのも良いだろう。

例えば、野田又夫氏の『ベーコン』(岩波新書)などは、古典的な名著として知られており、彼の思想の全体像を掴むには、とても良い一冊だと思う。

情報の荒波は、きっとこれからも、あなたの元へと絶え間なく押し寄せるだろう。

そして、あなたの心を惑わす「イドラ」もまた、ふとした瞬間に、まるで陽炎のように姿を現す。

でも、もう大丈夫。

今のあなたには、その正体を見抜き、冷静に乗りこなすための、確かな「心の指針」が、確かに備わっているんだから。

あなたの知的な探求が、あなた自身の人生を、そして、あなたの周りの世界を、少しでも豊かにすることを、心から願っているよ。

【この記事のポイント】

ベーコンの思想の核心は、「自分自身の思考を疑う勇気を持つ」ことにある。

「イドラを知る」「事実から考える」「型を試す」という3ステップで、思い込みは乗り越えられる。

まずは一つの思考の型を、今日一度だけ試してみる。その小さな一歩が、あなたの未来を変える力となる。

このサイトでは、このように古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより「豊かに、幸せに生きる」ためのヒントを探求しています。

もしご興味があれば、他の記事も覗いてみてくださいね。

【こちらの記事も読まれています】