「何が正しいんだろう…」って、胸のあたりが少し重たくなって、考え込んでしまうことはありませんか?

大丈夫ですよ。

焦らなくても、答えを探さなくても。

哲学と聞くと、少し遠い世界の話に感じるかもしれません。

でも、あなたの心の肩こりを、そっと優しくほぐしてくれるような、温かい知恵があるのです。

この記事は、難解な理論を学ぶ場所ではありません。

あなたの毎日を、ふわっと軽くしてくれる「思考の道具」の集め方をお話しする場所です。

読み終える頃にはきっと、強張っていた心がほどけて、軽やかな気持ちで明日への一歩を踏み出したくなっているはず。

それでは見ていきましょう。

「正解探し」に疲れたあなたへ。道具主義という“考えすぎない”哲学

「どっちの道を選ぶのが“正解”だったんだろう…」

「あの時、本当は、どう振る舞うべきだったんだろう…」

仕事の選択、大切な人との距離感、SNSを開けば洪水のように押し寄せる、無数の意見。

私たちは毎日、まるで終わりのないテストを受けているかのように、たくさんの「正解」を求められているような気がして、息苦しくなる時があります。

そして、知らず知らずのうちに心をすり減らし、「正しさ」という見えない足枷に、ひとり静かに動きを封じられてしまう。

そんな日々を、これまでに幾度も過ごしてきたのではないでしょうか。

もし、その息苦しいほどの“正解探し”から、自由になれるとしたら…?

この章では、難しい哲学の話は一旦、本棚の奥にしまっておきましょうね。

そのかわりに、あなたの心を少しだけ軽くしてくれる、とてもシンプルな「考え方の道具」について、ゆっくりとお話ししていきたいと思います。

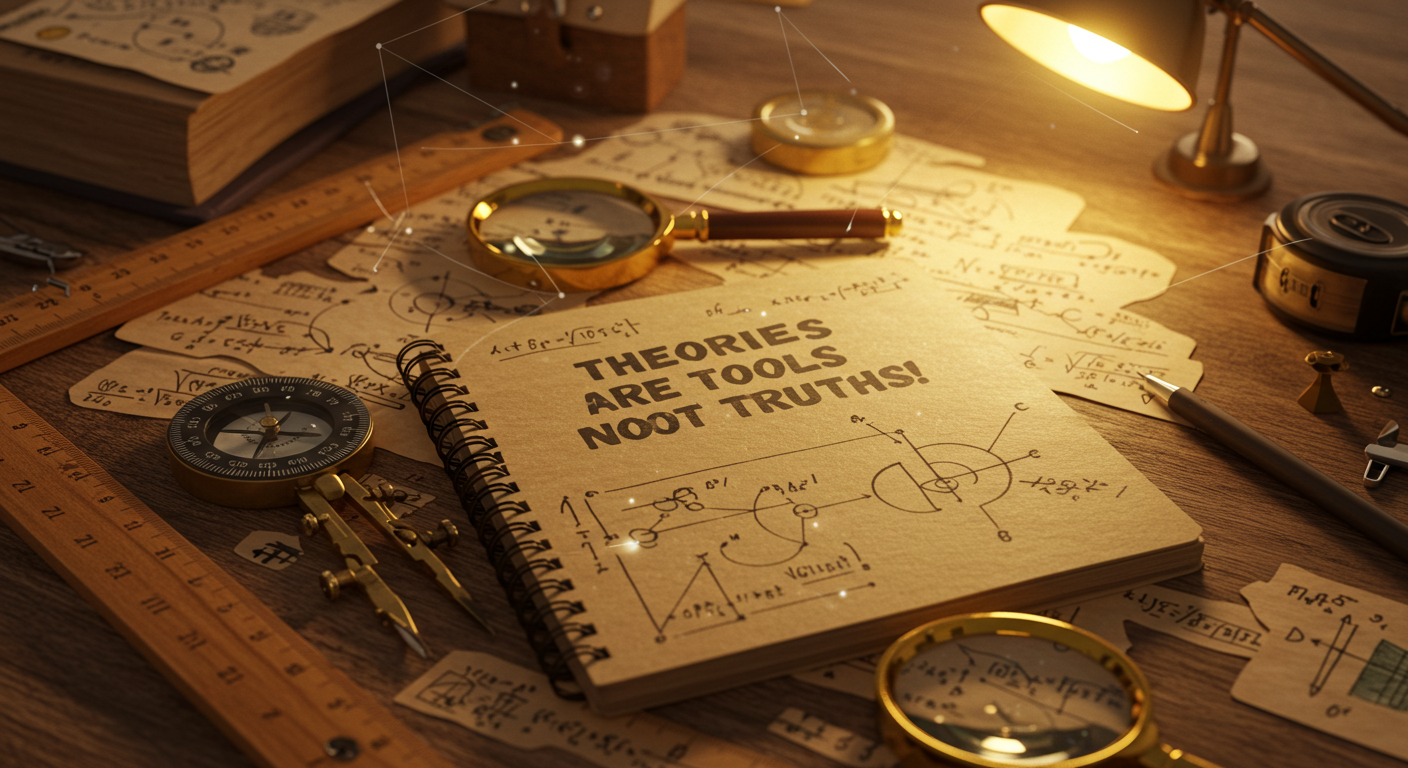

道具主義の核心はたった一つ。「本当にそれ、役に立つ?」という問いかけだけ

道具主義、という言葉。何だか少し硬くて、難しそうに聞こえますよね。

でも、分厚い本に書かれている小難しい理屈は、ここで一旦すべて忘れてしまっても大丈夫ですよ。

この考え方の心臓部は、驚くほどシンプルなんです。

たった一つの、自分自身への優しい問いかけに、そのすべてが集約されています。

それは、

「この考え方、この行動は、今の私を、そして未来の私を、本当に幸せにしてくれるだろうか?役に立つだろうか?」

という、自分を主役にした問いかけです。

「それは絶対的な真理だろうか?」

「100%完璧に正しいのだろうか?」

そんな、雲の上にあるような壮大な問いは、一旦手放してみる。

もっと地に足のついた、今の自分の心と体に響くかどうか、という視点に切り替えてみるのです。

この「役に立つ?」という、考え方をひとつ、心の中に持ってみてください。

今まで複雑で、どうしようもなくこんがらがって見えていた世の中の物事が、スルスルとシンプルに見えてくるはずです。

「白黒つけなきゃ」という呪いから、心をそっと解放する考え方

私たちはきっと、子供の頃からずっと、「正しいことをしなさい」と教えられてきました。

それはもちろん、とても大切な教えです。

でも、いつからかその教えが、

「完璧でなければ意味がない」

「間違えることは許されない」

という、見えない“呪い”のように、私たちの心を縛り付けてはいないでしょうか。

0か100か。

白か黒か。

そのどちらでもない、曖昧な自分を許せずに、自分自身を追い詰めてしまう。

道具主義は、その“呪い”を優しく解きほぐしてくれる考え方なんです。

「100点の答えが見つからなくても、大丈夫だよ」

「今は60点かもしれないけれど、まず一歩だけ前に進んでみようか」

そんな風に、不完全な自分を、今のありのままの自分を、まるごと許してくれる温かさがあります。

世の中に、絶対的な「白」も「黒」も、本当は存在しないのかもしれませんね。

その間に広がる、無限の「灰色(グレー)」のグラデーション。

その豊かさの中にこそ、人間らしい温かみや、現実的な解決策が眠っているのではないでしょうか。

「白黒つけなきゃ」という強迫観念から解放されたとき、あなたの心には、きっと久しぶりに穏やかなスペースが生まれることでしょう。

今まで気づかなかった心の窓から、新しい風が吹き込んでくるのを感じられるかもしれません。

【身近な例え話】スマートフォンのアプリで腑に落ちる、道具主義の仕組み

もう少しだけ、具体的なイメージを掴んでみましょうか。

あなたの手の中にある、そのスマートフォンを少しだけ思い浮かべてみてください。

私たちは普段、スマホのOSが「理論的に最高かどうか」なんて、あまり議論しませんよね。

それよりも、「今の自分にとって便利で、使いやすいアプリ」を探して、インストールするのではないでしょうか。

地図アプリ、料理のレシピアプリ、心が落ち着く音楽アプリ…。

実は、人生における様々な考え方や価値観も、この「アプリ」のようなものだと捉えることができるのです。

もし、「完璧主義」というアプリが、あなたの心のメモリ(容量)をいつも圧迫して、動きを重くさせているのなら。

もっと軽やかな「お試し主義」というアプリに、一度入れ替えてみてもいいのかもしれません。

合わなければ、またアンインストールすることだってできますからね。

道具主義とは、あなたを縛る難解な哲学体系ではなく、

あなたの人生をより良く、より軽やかにするために、自由に選び、試し、時には手放すこともできる、いわば「あなただけの、愛用のツールボックス(道具箱)」のようなもの。あくまで

あくまで手段のひとつなんです。

歴史の偉人たちも悩んでいた?道具主義を支える3人の哲学者の物語

この「道具主義」という考え方が、ある日突然、誰かの頭の中にひらめきとして降ってきたわけではないのです。

それは、私たちと何ら変わりのない、血の通った人間が、悩み、考え、より良い生き方を必死で模索した末にたどり着いた、ひとすじの「希望の光」でした。

不思議なものですよね、100年以上も前の人々の悩みが、現代の私たちの心とこんなにも共鳴するなんて。

この章では、難しい歴史の年表をなぞる退屈な時間は必要ありません。

そのかわりに、一冊の小説のページをめくるように、道具主義という思想を形作った3人の主人公を見ていきましょう。

「哲学の偉人」と聞くと、なんだかとても遠い存在に感じてしまうかもしれません。

でも、彼らが抱えていた悩みや葛藤は、驚くほどに、時代を超えて私たちの心に、深く、そして温かく響いてくるものがあるのです。

なぜ「役に立つこと」が重要に?道具主義が生まれた時代の空気

物語の舞台は、19世紀の終わりから20世紀のはじめにかけてのアメリカ。

蒸気機関車が大陸を駆け巡り、街には電灯が灯り始める。

科学技術が、まるで生き物のように急速なスピードで進歩し、社会のあり方を根底から揺さぶっていました。

それは、希望に満ちあふれた時代であると同時に、人々の価値観が大きく揺れ動き、「これまでの常識が、もう通用しない」という、得体のしれない不安が入り混じった、ざわざわとした空気に満ちた時代でもありました。

そんな時代の真っ只中で、人々が求めていたもの。

それは、大学の書斎にこもって考えるような、現実離れした高尚な哲学ではありませんでした。

もっと、現実的で、地に足がついていて、この激動の社会を力強く生き抜くための、具体的な指針。

そう、心から「役に立つ」と思える考え方だったのです。

「神は本当に存在するのだろうか?」

もちろん、それも大切な問いです。

でも、それと同じくらい、いや、それ以上に、

「この新しく生まれた電話という技術を、どう使えば私たちの暮らしはもっと豊かになるんだろう?」

という、日々の生活に根ざした問いが、切実な重みを持って人々の心に響き始めたのです。

道具主義は、まさにそんな時代の空気の中から、必然として生まれてきた思想でした。

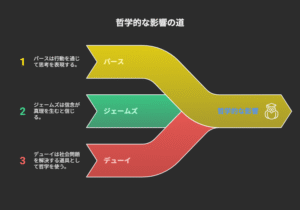

思想のバトンをつないだ3人の立役者たち(パース、ジェームズ、デューイ)

この道具主義という大きな川の流れは、決して一人の天才によって作られたわけではありません。

まるでリレーの選手が次の走者にバトンを渡すように、3人の哲学者がそれぞれの想いと思想をつなぎ、その流れを形作っていきました。

もし彼らが隣にいたら、きっとこんな風に話してくれたんじゃないかな、と想像しながら読んでみてください。

① 最初の火を灯した人 チャールズ・サンダース・パース

彼は、少し気難しくて、自分の研究室にこもりがちな「孤高の論理学者」でした。

でもその内側には、物事の本質を見極めようとする、不器用なほどの優しさがあったように思います。

「ある考えが本当に意味を持つかどうかは、それが私たちの行動にどんな具体的な違いをもたらすかで決まるんだ」と。

観念的な議論から、もっと現実的な結果へと、哲学の目を向けさせた、その功績は計り知れません。

② 情熱の伝道師 ウィリアム・ジェームズ

パースの灯した知的な火花を、多くの人々の心に届くたいまつのような、温かい光に変えたのが、このジェームズでした。

彼は心理学者でもあり、人の心の痛みや喜びを深く理解していました。

「真理とはね、固定された何かじゃない。僕たちにとって有益で、信じることで人生が前向きになる、そんな信念のことなんだよ」

と、語りかける彼の言葉は、多くの人々の心を救ったことでしょう。

③ 社会のデザイナー ジョン・デューイ

そして、最後のバトンを受け取ったのが、デューイです。

彼は、道具主義を個人の心の問題だけに留めませんでした。

彼はこの考え方を「より良い社会を創るための、パワフルな道具」だと考え、教育や民主主義といった、社会の仕組みそのものをデザインするために活用したのです。

「問題に直面し、仲間と協力して解決していくプロセスこそが、本当の学びなんだ」と語る彼の眼差しは、いつもみんなの未来を見つめていました。

【図解】難解な関係性もひと目でわかる!道具主義の人物相関図

言葉だけだと、少し複雑に感じてしまうかもしれませんね。

この3人の関係性と、それぞれの思想の核心を、一枚の絵にしてみました。

これを見れば、歴史上の偉人が、なんだか昔からの知り合いのように、ぐっと身近に感じられるはずです。

【パース】

キャッチコピー 「結果が全てさ!思考の意味は行動で示そう」

↓

(影響を与えた)

↓

【ジェームズ】

キャッチコピー 「信じれば元気になる!有益なものが君の真理だ」

↓

(思想を発展させた)

↓

【デューイ】

キャッチコピー 「さあ、みんなで解決だ!社会を良くする道具にしよう」

どうでしょう?

道具主義とは、決して冷たい理論ではなく、こんなにも人間味あふれる人々の、切実な願いと思索の結晶なのです。

明日から世界が変わる。日常の悩みがスッと消える「道具主義」の使い方4選

さて、これまでの章で、道具主義という考え方の温かい手触りや、その背景にある物語に触れてきましたね。

でも、きっとあなたの心の中で一番大きくなっているのは、

「じゃあ、この考え方を、私の毎日で具体的にどう使えばいいの?」

という、素直な疑問ではないでしょうか。

ご安心ください。

この章は、まさにそのための「実践編」です。

あなたの日常に、まるで影のように寄り添う、よくある「困った…」という場面を4つ取り上げてみました。

そして、その一つひとつを、道具主義という「便利な道具」を使って、どのように軽やかに乗り越えていけるのか。

一緒に、その使い方を見ていきましょう。

もう、難しい理論の話はありません。

ここからお話しするのは、あなたの心をふっと軽くして、明日からの行動を優しく後押ししてくれる、具体的で、温かいヒントだけですから。

使い方①【対・自分】考えすぎて動けない時の「まずやってみる」思考

「何か新しいことを始めてみたい。でも、失敗したらどうしよう…」

「完璧な計画を立てるまでは、怖くて一歩も踏み出せない…」

頭の中であれこれと考えを巡らせて、シミュレーションを繰り返す。

そのうちに、どんどん不安が大きくなって、結局、昨日と同じ今日を繰り返してしまう。

そして、そんな自分に、ちょっぴり落ち込んでしまう。胸がちくりと痛むような、そんな経験、あなたにもありませんか?

そんな時、あなたの思考の道具箱からそっと取り出してほしいのが、

「思考の実験室」

という考え方です。

失敗なんてない、安全な場所です。

目的を「大成功すること」に置くから、失敗が怖くなるのです。

そうではなく、目的を「まずはお試しで、小さな実験をしてみよう」と、軽やかに切り替えてみる。

例えば、こんな風に。

-

ブログを始めたいなら…

-

(これまでの考え)完璧なデザインで、1万字のすごい記事を最初から書かなきゃ…

-

(道具主義の考え)まず、Twitterで今日のランチについて140文字で投稿してみよう。

-

-

資格の勉強を始めたいなら…

-

(これまでの考え)分厚い参考書を全巻揃えて、完璧な学習計画を立てないと…

-

(道具主義の考え)まず、YouTubeにある無料の解説動画を、1本だけ見てみよう。

-

大切なのは、成功することではありません。

「データを取ること」です。

やってみて、「あ、これ意外と楽しいかも」と感じれば、また次の一歩を進めばいい。

「うーん、これは自分には合わないかも」と感じれば、それは「失敗」ではなく、

「自分にはこの方法は合わない、ということが分かった」という、次につながる貴重な

「実験結果」なのです。

完璧なゴールを目指すのではなく、小さな「お試し」を繰り返す。

その軽やかなステップが、いつしかあなたを、想像もしなかった素敵な場所へ連れて行ってくれるはずです。

使い方②【対・他人】人間関係の「どっちが正しい論争」から穏やかに降りる方法

「あの時、あなたはこう言ったじゃない」

「いや、私はそんなこと言っていない」

家族や、友人、会社の同僚との間で、そんな「言った・言わない」論争や、「どっちの意見が正しいか」という言い争いになって、後でなんとも言えない気まずい空気が流れてしまう…。お

互いに「自分は間違っていない」と思っている時ほど、議論は平行線をたどり、心を消耗させていきますよね。

そんな袋小路に入り込んでしまった時に、そっと取り出してほしい道具があります。

それは、「未来志向のコンパス」です。

過去という迷いの森から抜け出すための、不思議なコンパス。

多くの争いは、「過去の正しさ」を証明しようとすることで起こります。

でも、一度その土俵から穏やかに降りて、意識のコンパスの針を、くるりと「未来」に向けてみるのです。

「どうすれば、これから私たち二人の関係が、より良くなるだろうか?」

この問いを、心の中で唱えてみてください。

例えば、こんな一言に、そのコンパスは宿ります。

「あなたが正しいとか、私が正しいとか、一旦その話は横に置いておこうか。それよりも、これからどうすれば、私たちがお互いに気持ちよく過ごせるか、一緒に考えない?」

相手を打ち負かし、論破することが目的ではありません。

「二人の関係を、良好に保つ」という、共通の「役に立つ目的」を、もう一度思い出してみるのです。

過去の正しさに固執するよりも、未来の心地よさを選ぶ。

それは「負け」ではありません。

あなたの人間関係を、もっと豊かで、温かいものにするための、賢くて、そしてとても優しい「勇気」なのです。

使い方③【対・仕事】終わらない会議を終わらせる「試作品(プロトタイプ)」思考

職場の会議室。

窓の外はすっかり暗くなっているのに、会議はまだ終わらない。

「ああでもない、こうでもない」と、実現可能性の低い机上の空論ばかりが飛び交い、結局何も決まらないまま、時間だけが過ぎていく…。

そんな、生産性のない時間に、心の底からうんざりしてしまったことはありませんか?

多くの会議が迷走するのは、「完璧な答え」を、言葉だけの議論で見つけようとするからです。

そんな時、あなたのチームを救うパワフルな道具が、「たたき台としての試作品(プロトタイプ)」という思考法です。

完璧を目指す呪いを解く、特別な言葉のようなものです。

完璧な企画書や、100点のアイデアが出てくるのを待つのではありません。

「60点でいい。不完全でいいから、まず、みんなが見える形にしてみる」のです。

例えば、「完璧な企画書は来週までに作ります」と言う代わりに、

「まずはA案とB案の、ざっくりとした骨子だけ、パワポ1枚にまとめてきました。これを見ながら、意見をいただけませんか?」と提示してみる。

不思議なもので、具体的な「モノ」が目の前にあると、議論の質はがらりと変わります。

「良いか、悪いか」という漠然とした評価から、

「この部分をこうすれば、もっと良くなるんじゃないか?」

という、建設的で前向きな対話が自然と生まれてくるのです。

議論を前に進める。停滞した空気を動かす。

そのための、最も「役に立つ」行動としての試作品思考。

それは、あなたの仕事を、そしてチームの未来を、もっとクリエイティブなものに変えてくれるはずです。

使い方④【対・情報】SNSの意見に疲れた時の「自分軸フィルター」の育て方

スマートフォンを開けば、目に飛び込んでくる、たくさんの情報。

友人のキラキラした海外旅行の写真。

あるテーマに対する、自分とは正反対の、強い意見。

「これをしないと損をする」という、煽るような広告。

何が本当で、何を信じればいいのか、だんだん分からなくなってきて。

気づけば、誰かと自分を比べて落ち込んだり、見えない誰かの意見に心がざわついたり…。

そんな「情報疲れ」を感じてはいませんか?

そんな情報の洪水の中で、あなたがあなた自身でいられるように守ってくれる道具。

それが、「マイ・ユーティリティ・フィルター(自分にとっての有用性フィルター)」です。

心の栄養になるものだけを選び取る、丁寧な暮らしのようなもの。

すべての情報を、真に受けて自分の中に取り込む必要はありません。その情報の前に、一枚、自分だけのフィルターをそっと置いてみるのです。

「この情報は、今の私の人生を、心を、豊かにするために、本当に役に立つだろうか?」

この自分軸のフィルターを通して、情報に触れる癖をつけてみてください。

他人の意見に触れたときも、「それが正しいか、間違っているか」で判断する前に、一呼吸。

「ふーん、そういう考え方もあるんだな。で、この考え方を取り入れたら、私は幸せになるかな?」

と、自分に問いかけてみる。

情報収集の目的を、「絶対的な真実の探求」から、「自分の人生を、より良くするためのヒント探し」へと、意識的に切り替えてみるのです。

そうすれば、自分にとって不要な情報や、ただ心を消耗させるだけのノイズからは、意識的に、そして穏やかに距離を置くことができるようになります。

それは、情報から逃げることではありません。

無数の情報の中から、本当に今の自分を輝かせてくれる「宝石」だけを、上手に選び取るための、賢い知恵なのです。

「ご都合主義」と「道具主義」は似て非なるもの。その境界線と賢い付き合い方

ここまで、道具主義という考え方の便利な側面を、たくさんお話ししてきましたね。

きっとあなたの心の中にも、「これなら使えるかも」という明るい光が灯り始めている頃かもしれません。

でも、それと同時に、心のどこかで、こんな小さな疑問が生まれてはいないでしょうか。

「『自分に役に立つかどうか』だけで物事を決めるなんて、それって結局、ただの『自分勝手な“ご都合主義”』と、一体何が違うんだろう…?」

もし、そう感じられたのだとしたら、それはあなたが、とても誠実で、思慮深い証拠です。

その疑問は、この考え方と付き合っていく上で、避けては通れない、本当に大切な問いかけですから。

どんなに優れた便利な道具も、使い方を間違えれば、自分や誰かを傷つけてしまうことがあります。

この章では、その大切な疑問に真正面から向き合い、「道具主義」と「ご都合主義」の境界線をはっきりとさせましょう。

それは自分勝手?「ご都合主義」に陥らないための3つのチェックリスト

「道具主義」と「ご都合主義」。

この二つは、一見すると似ているように見えるかもしれません。

でも、その間には、深く、そして決定的な違いがあります。

その違いとは、

「視野の広さ」と「時間軸の長さ」です。

ご都合主義とは、「今、この瞬間、自分だけ」が良ければそれでいい、という、とても短絡的で、自己中心的な考え方です。

一方で、私たちが目指す健全な道具主義は、もっと広い視野と、もっと長い時間軸で、物事の「有用性」を考えます。

その違いを、あなたの心の中で確かめるための、3つのチェックリストを用意しました。

-

チェック① その選択は、周りの人を不幸にしていないか?(視野の広さ)

自分の利益のために、誰かを不当に傷つけたり、悲しませたり、利用したりしていないでしょうか。自分の「役に立つ」が、誰かの大切なものを踏みにじるような「不利益」の上に、成り立ってはいないでしょうか。健全な道具主義は、自分だけでなく、自分の周りにいる人々の幸福にも、思いを馳せます。 -

チェック② その選択は、未来の自分を裏切らないか?(時間軸の長さ)

目先の楽や快楽ばかりを追い求めて、長期的に見て自分自身を苦しめるような選択をしていないでしょうか。例えば、その場しのぎの嘘をついたり…。今の「楽」が、未来の自分からの「信用」を奪ってはいないか。未来の自分が、今の自分に「ありがとう」と言ってくれるような選択であるかを、問いかけてみてください。 -

チェック③ その選択は、自分の「こうありたい姿」に近づけてくれるか?(価値観との一致)

単なる損得勘定だけではなく、あなたが心の奥で大切にしている価値観や、一人の人間としての誠実さと、その選択は矛盾していないでしょうか。自分の良心に照らし合わせたとき、胸を張って「これが私だ」と言える選択であるかどうか。その問いが、あなたを行き過ぎた利己主義から守ってくれる、大切な羅針盤になります。

道具主義が「万能薬」ではない理由と、正直に伝えたい限界点

ここまで、道具主義の良さをお伝えしてきましたが、ここで一つ、正直にお話しなければならないことがあります。

それは、この考え方が、人生のあらゆる問題を解決してくれる

「特別な杖」や「万能薬」ではない、ということです。

世の中には、どうしようもない悲しみや、人の死といった、

「役に立つ・立たない」という物差しでは、到底測ることのできない、厳粛な出来事が存在します。

そんな時、無理に「役に立つ」考え方を探そうとするのは、かえって自分の心を傷つけてしまうかもしれません。

そういう時は、ただ、その悲しみに沈み、涙を流し、その出来事をゆっくりと受け入れていく時間こそが、何よりも必要なのです。

また、社会を支える基本的な倫理や道徳といったものを、すべて「役に立つか」だけで判断してしまうことには、大きな危険が伴います。

道具主義は、あくまであなたの人生を豊かにするための「個人の思考ツール」です。

社会の一員として守るべきルールや、人としての思いやりを無視して良い理由には、決してならないのです。

この考え方の「限界」を、あらかじめ知っておくこと。

それは、この道具を過信して振り回すのではなく、どの場面で使うべきか、その「守備範囲」をわきまえることにつながります。

そして、それこそが、この便利な道具と安全に、そして賢く付き合っていくための、一番の秘訣なのです。

あなたの心を軽くする「お守り」として。道具主義と心地よく付き合うコツ

最後に、大切なことをお伝えしますね。

この道具主義を、「こうしなければならない」という、新たな“ルール”や“主義”として、どうかガチガチに捉えないでください。

それでは、せっかく手に入れた翼を、また自分で縛ってしまうようなものですから。

そうではなく、日常生活で考えすぎて疲れてしまった時に、ポケットからそっと取り出して、心をふっと軽くしてくれる「小さなお守り」のような存在。

そんな風に、気軽に捉えてみてほしいのです。

ピカピカに磨き上げる必要なんてありません。

ただポケットの中で、そっと温めておくだけで、きっとあなたの力になってくれます。

この考え方と、心地よく付き合っていくための、ちょっとしたコツをいくつか。

-

完璧を目指さない、ということ。

「明日から、いつでも100%道具主義的に考えよう!」なんて意気込むと、それ自体が新たなストレスになってしまいます。まずは週に一度、何か一つの悩みに対して、「道具主義だったら、どう考えるかな?」と試してみる。そのくらいで、十分すぎるほどです。 -

自分を責めない、ということ。

ついつい、これまでの癖で白黒思考に戻ってしまったり、完璧主義の自分が顔を出してしまったり…。そんな時、「ああ、またやっちゃった」と自分を責めないであげてください。「人間だもの、そういう時もあるよね」と、自分自身の不完全さも、笑って許してあげる。それこそが、本当の意味で道具主義的な態度なのかもしれません。

この考え方と付き合うことで、あなたの毎日が、ほんの少しでも風通しの良い、軽やかなものになること。

それこそが、この考え方にとっての、一番の「役に立つ」ことなのですから。

まとめ 「考える」から「試す」へ。道具主義で一歩、踏み出してみる

「この考え方、この行動は、今の私を、そして未来の私を、本当に幸せにしてくれるだろうか?役に立つだろうか?」

道具主義という考え方が生まれた、人間味あふれる物語。

日常の悩みをスッと軽くする、具体的な道具の使い方。

そして、その道具と賢く付き合っていくための、大切な心構え。

もし、この記事でお伝えしたかったことを、たった一つだけ、本当にたった一つだけ選ぶとしたら。

それは、こんな言葉になるかもしれません。

私たちは、頭の中で考えるためだけに、この世界に生まれてきたのではない。

私たちの人生は、壮大で、予測不能で、そしてかけがえのない「実験」の場のようなものなのかもしれません。

失敗を恐れて、スタートラインで立ち尽くすよりも。

完璧な地図が手に入るのを、永遠に待ち続けるよりも。

小さな「お試し」を、ワクワクしながら繰り返していく。

その中で、転んだり、道に迷ったりしながらも、自分だけの「心地よさ」や、自分だけの「幸せの形」を、少しずつ見つけていく。

そんな、創造的で、楽しいプロセスそのものが、生きるということなのではないでしょうか。

道具主義とは、そのための哲学です。

あなたをがんじがらめに縛るための、難しい理論ではありません。

あなたを、もっと自由にするための、軽やかな翼です。

だから、もう難しく考え込むのはやめにしませんか?

もっと気軽に、もっと遊び心を持って、人生という、たった一度きりの舞台で、いろんなことを「試して」みませんか?

さて、

あなたは、何を「試し」てみますか?

大丈夫。

完璧な、格好いい一歩である必要は、まったくありません。

本当に、ほんの些細なことでいいのです。

誰にも気づかれないような、あなただけの小さな一歩で。

例えば、こんなのはどうでしょう。

-

もし、何かを始めるのに考えすぎて、動けずにいたのなら。

-

ずっと気になっていた、近所のカフェのドアを、今日の帰り道にそっと開けてみる。

-

いつも後回しにしていた部屋の片付けを、スマートフォンのタイマーで「15分だけ」と決めて、始めてみる。

-

-

もし、誰かとの関係に少し疲れてしまったのなら。

-

いつもなら「でも」「だって」と返してしまう相手の話を、今日はただ、相槌を打ちながら「そうなんだね」と、最後まで聞いてみる。

-

-

もし、情報の多さに心が消耗してしまっているのなら。

-

今日の夜、寝る前のたった1時間だけ、スマートフォンをリビングに置いて、寝室には持ち込まないと決めてみる。

-

この中に、少しでもピンとくるものがあれば、それが、あなたの記念すべき「最初の一歩」です。

その小さな一歩が、昨日までとはほんの少しだけ違う景色を、あなたの目に見せてくれるはずです。

そして、その小さな景色の変化こそが、あなたの明日を、そして未来を、少しずつ、でも確実に、より豊かな方向へと導いてくれるはずですから。

あなたはもう、一人で悩み、考え込み、立ち止まる必要はありません。

「道具主義」という、頼もしくて温かい相棒が、これからのあなたの歩みを、きっと力強く支えてくれます。

あなたの毎日が、昨日よりもほんの少し、愛おしいものでありますように。

そして、あなたの人生が、より豊かで、風通しの良い、軽やかなものになりますように。

【こちらの記事も読まれています】

コメント