会議で鋭い意見を持っていても、「出しゃばりだと思われたくないな」という気持ちがよぎり、言葉を飲み込んでしまう。

辛いことがあっても、「男だから」というたった一言で、人前で涙を見せることに、強い抵抗を感じてしまう。

心のどこかに、そんな経験がちくりと引っかかっている。

うん。そういうことって、あるものだね。

私たちはそれを、「自分の性格だから」とか、「自由な意志で選んだ結果だ」と考えて、日々の暮らしにそっと溶け込ませている。だけど、本当にそれだけなのかな?

もしかしたら、そこには私たちが気づかないうちに作用している、何か“見えない力”のようなものが働いているのかもしれないよ。

その力の正体を解き明かすための、一つの大切な手がかりを、ある思想家が示してくれたんだ。ジュディス・バトラーという人だね。

この記事を読み終える頃には、あなたも、「思考の道具」を手にしているはず。そしてその時、これまで当たり前だと思っていた日常の風景が、もっと深く見えるようになっていることだろう。

ジュディス・バトラーの思想入門。なぜ私たちは無意識に“らしさ”を演じてしまうのか?

さて、ここからが本題だね。

先ほど触れた、私たちの無意識の振る舞い。なぜ私たちは、特定の“らしさ”を、まるで演じるかのように、しかし無意識のうちに日々、繰り返してしまうんだろうか。

この壮大で、そして私たち一人ひとりにとって、とても個人的な問い。

それを探求していく上で、ジュディス・バトラーの思想は、この上なく頼りになる案内役となってくれるよ。

この記事は、あなたの「当たり前」を問い直すための思考の道具

ジュディス・バトラーの思想は、しばしば「難解だ」と言われるね。

専門用語の多さや、独特の言い回しに、本を手に取ってみたものの、数ページでそっと閉じてしまった。

だけど、どうぞ安心してください。

この記事は、学術的な正しさや知識の量を競うための場所ではないんだ。

ここで目指すのは、彼女の思想の核心を、誰もが日常で使える「思考の道具」として、あなた自身の手に取ってもらうこと。知識をただ頭に入れるのではなく、あなたが自分自身や社会を見るための、新しい“視点”を手に入れる。

そんな場所にしたいと考えているよ。

それでは、その道具箱の中身を、一つひとつ、丁寧に見ていくことにしようか。

【この章のポイント】

私たちが日常で無意識に行う「〜らしい」振る舞いの裏には、まだ気づいていない“見えない力”が働いているかもしれない。

その力の正体を解き明かす鍵が、ジュディス・バトラーの思想にある。

この記事では、その思想を単なる知識ではなく、日常で使える「思考の道具」として、分かりやすく解説していく。

ジュディス・バトラーの思想を要点解説。ジェンダー秩序を解き明かす

ここからが、いよいよこの記事の心臓部だね。

ジュディス・バトラーの思想の核心に迫っていこう。

ただ、その前に一つ。

この少し複雑な話を進めていく上で、私たちの思考の「足場」になるような、中心的なイメージを共有しておけたらと思うんだ。

これから私たちは、バトラーが解き明かした「ジェンダー」というものを、「“台本のない壮大な即興劇”」として見ていくことにしようか。私たちは皆、生まれたときから、否応なくその舞台に参加させられている、一人の役者のようなもの、と。

このイメージを頭の片隅に置きながら、

まずは「思想の全体像」、

そして核心となる「3つのキーワード」、

最後に「結論としての希望」という順番で、じっくりと読み解いていくね。

思想の全体像。バトラーが解き明かそうとした「根源的な問い」

そもそもバトラーは、一体何を明らかにしようとしたんだろうか。

彼女がその生涯をかけて探求し続けているのは、つまるところ、次のような一つの根源的な問いなんだよ。

「“男”や“女”という私たちのアイデンティティは、いかにして生産され、維持され、そして、そこからいかにして自由になりうるのか?」

この壮大な問いを解き明かすために、バトラーは先ほどの「即興劇」の、様々な側面に光を当てていったんだ。

まず、私たち役者一人ひとりの“行為”そのもの。

次に、その劇の“舞台装置”や“暗黙のルール”。

そして最後に、その劇の“大前提”となっている、「役者は男と女しかいない」というルールそのもの。

これから解説する3つのキーワードは、それぞれがこの問いに答えるための、大切な部品のようなものだと考えてみて。

それでは、これを頼りに、まずは私たちの“行為”そのものから、じっくりと見ていくことにしよう。

① パフォーマティヴィティとは?ジェンダーは「無意識の反復」である

多くの人が誤解しやすいのだけど、バトラーの言う「パフォーマティヴィティ(遂行性)」は、意識的に何かを演じる「パフォーマンス(演技)」とは全く異なるんだ。

これは、社会から「こうあるべき」と期待される姿を、まるで自分の内側から自然に湧き出てきたものであるかのように、無意識に、そして絶えず反復してしまう“行為”そのものを指すんだよ。

この概念は、言語行為論における「言葉が現実を作り出す力(遂行力)」の影響を受けているね。

例えば、

-

足を組むときの、何気ない仕草

-

会話の相槌の打ち方や、ふとした時の声のトーン

-

歩き方や、人との心地よい距離の取り方

こうした一つひとつの振る舞いは、私たちが意識するよりもずっと深く、社会的な「男らしさ」「女らしさ」の型を、静かになぞっていることがある。これがパフォーマティヴィティだね。

では、なぜ私たちは、無意識にそんなことを反復してしまうのか。

そこには、とても人間的な心の動きがあるんだ。社会のルールに沿うことで得られる「承認」や、周りから浮かないで済むという、ほのかな「安心感」。

そして逆に、そこから逸脱してしまった時に向けられる、冷たい視線や、「普通じゃない」というレッテルへの、じわりとした「不安」。

私たちは、この両方の間で揺れ動きながら、知らず知らずのうちに、社会が求める“らしさ”を我がこととして引き受け、反復しているのかもしれないよ。

このように、私たちは無意識に“らしさ”を反復している。

では、その“お手本”となっている社会のルールとは、一体どのようなものなのだろうか? 次にその点を見ていこうか。

② セックス/ジェンダーの脱構築。「自然な土台」という前提への問い

ここで非常に重要な注意点があるね。

バトラーは、男女の生物学的な身体の差異そのものを、単純な「自然の事実」や「揺るがない土台」とは見なしていない。

彼女が問題にしているのは、そこじゃないんだ。

そうではなく、多様な身体的差異の中から、社会が

「“性差”と見なす特徴だけを恣意的に選び出し」、

その人々を「男」と「女」という「たった二つのカテゴリーに強制的に分類」し、

そこに「男は理性的」「女は感情的」といった「文化的な意味を付与する」、その“営み”そのものを、静かに問いかけているんだよ。

つまり、バトラーにとって「生物学的な性(セックス)」もまた、社会的な「ジェンダー」という規範的な行為によって、後から言説的に「生産・構築」されたものとして捉え直される。

ジェンダーがセックスに先行し、セックスを「自然なもの」として成立させているという、とっても根源的な問いなんだ。

少し、思考実験をしてみようか。

- もし、私たちの社会が、血液型のように性を4種類に分類していたら?

- あるいは、生まれつきの声の高さで社会的な役割を分けていたとしたら?

そう考えてみると、「二つの性」という分類法が、いかに絶対的でも自然なものでもないか、その一端が見えてくるじゃないかな。

このように、バトラーは社会の最も根深い前提にまで、問いを投げかける。

そして、この“二つの性”を大前提として組み立てられている、社会の強力なシステムこそが、次にお話しする概念だね。

③ 異性愛マトリックスとは?社会に浸透する「普通」という名の権力

「異性愛マトリックス」。

少し難しそうな言葉だけど、その意味するところは、私たちの暮らしに深く、深く根差しているよ。

これは一言でいえば、「“本来の性”は男女の二つだけであり、その二者が惹かれ合い、ペアになることが“正常”で“自然”である」という考え方が、社会の隅々にまで浸透し、自明の前提(当たり前)となっている状態を指すんだ。

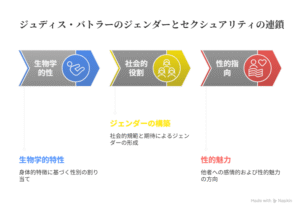

特に重要なのは、このマトリックスが「生物学的性(セックス)→社会的役割(ジェンダー)→性的指向(セクシュアリティ)」のすべてが一貫し、異性愛に向かうことを、唯一の「普通」として強制するシステムとして機能している点だよ。

「即興劇」の比喩で言えば、これは、私たちの劇の舞台装置であり、照明であり、観客が期待する筋書きそのものだね。この強力な舞台装置があるからこそ、私たちは無意識に「男役」「女役」を演じさせられてしまう(=パフォーマティヴィティが駆動する)わけだ。

具体的には、

-

法律や公的な書類が「夫」「妻」を前提として作られていること。

-

映画や広告の多くが、男女の恋愛を物語の中心に据えていること。

こうした例を挙げていくと、このマトリックスが、いかに空気のように存在しているかが、じわじわと実感できるかと思う。

ここまで聞くと、私たちはまるで、この強力なシステムの中でがんじがらめになっている、無力な存在のように思えるかもしれないね。

果たして、本当にそうなんだろうか?

【結論】私たちは操り人形なのか?「ズレ」から生まれる抵抗と自由の可能性

ここからが、バトラー思想の最も重要な部分だね。

先の問いに対する彼女の答えは、明確に「ノー」だよ。

なぜなら、社会規範の反復は、決して完璧には遂行されえないからだ。

私たちの「即興劇」には、決まった台本がない。

だからこそ、そこには必ず、意図しない「ズレ」や「失敗」が生まれる。あるいは、そのルールを逆手にとった、意図的な「パロディ」や「皮肉」が生まれる余地も、ちゃんとあるんだ。

どんなに暗黙のルールがあっても、役者のアドリブや、ちょっとした言い間違い、型破りな役の解釈が、劇全体の空気を少しずつ変えていくことがある。それと、とてもよく似ているね。

バトラーは、この小さな「ズレ」の反復こそが、強力な規範を内側から少しずつ変容させていく力(=抵抗)になるのだ、と考えた。

つまり、私たちは社会規範の単なる受け手、操り人形なのではなく、その規範を揺さぶり、変えていく可能性を秘めた行為の主体(エージェント)でもあるんだ。この視点こそ、彼女の思想が私たちに与えてくれる、最も大きな希望と言えるだろう。

ジュディス・バトラー思想に関する3つの”よくある誤解”を解消

このように、バトラーの思想は私たちに自由の可能性を示してくれる。でも、その思想は時にあまりに革新的であるため、多くの誤解も生んできた。

最後に、よくある質問にお答えする形で、この複雑な思想について、皆さんが抱きがちな疑問や誤解を、ここで解消しておこう。

誤解1:「ジェンダーなんて、本当はない」という主張?

いいえ、そうではないよ。むしろ逆に、ジェンダーは社会的に作られた、極めて強力な「現実」として確かに「ある」と捉えているんだ。だからこそ、その構造をここまで徹底的に分析する必要がある、と考えているね。

誤解2:「男らしく」ても「女らしく」ても、何をしてもいい、という思想?

いいえ、それも少し違うかな。規範から自由になることの難しさを真正面から見つめ、その強力な規範の中で、いかに戦略的に、そしてささやかに「ずらし」の行為を行っていくかを問う、非常に現実的な思想なんだよ。

誤解3:「女性」という連帯を否定してしまう、危険な思想?

いいえ、これも誤解だね。「女性」という一つの言葉が、実際には多様な経験を持つ人々(人種、階級、セクシュアリティなどが違う)を、あたかも同じであるかのように均質化してしまう危険性を指摘し、より広く、包括的な連帯の可能性を探るための、大切な問いかけなんだ。

これらの点を踏まえることで、私たちはバトラーの思想を、より正確に、そして深く理解することができるだろう。

【この章のポイント】

バトラーの思想は「ジェンダー」を、台本のない壮大な“即興劇”として捉える。

私たちは「パフォーマティヴィティ」によって、無意識に“らしさ”を反復している。

その背景には、「異性愛マトリックス」という社会の強力なシステムと、「性は二つ」という前提への問いがある。

最も重要なのは、反復の“ズレ”の中に、規範を変える「抵抗」と「自由」の可能性があるということ。

【考察】ジュディス・バトラーの思想は、なぜ現代で「論争」を巻き起こすのか?

さて、前の章で解説したように、ジュディス・バトラーの思想は、私たちの「当たり前」を根底から揺さぶる、非常に革新的な力を持っているね。

しかし、その革新性ゆえに、彼女の思想は現代、特にインターネットのような開かれた場所で、しばしば激しい「論争」の的となることがある。

この章では、その思想の正しさを一方的に断じるのではないよ。そうではなく、なぜ私たちの社会が、この思想を穏やかに受け止めることが難しいのか、その背景にある“源泉”を、少し引いた視点から、3つの角度で考えてみたいと思うんだ。

これは、バトラーという鏡を通して、私たちが生きるこの現代社会そのものの姿を、静かに見つめてみる試み、とでも言おうか。

論争の源泉①:複雑な思想と、単純さを求める現代社会の「ズレ」

まず考えられるのは、バトラー思想が本来持っている「複雑さ」と、現代の情報環境が求める「単純さ」との間に、構造的な“ズレ”がある、ということだね。

思い出してみてほしいのだけど、バトラーの思考法は、物事を「白か黒か」とすっぱり断じることを、徹底して避ける。

「AかBか」ではなく、「AとBの境界はどこにあるのか」「その境界自体が、そもそもどのように作られたのか」と、常に物事の複雑さや、はっきりしない部分を、じっと見つめることから始めるんだ。

それに対して、私たちの多くが日々触れている情報環境、特にSNSのタイムラインなどは、どうだろうか。

そこでは、瞬時に理解でき、すぐに反応できる「分かりやすさ」が、何よりも優先される傾向にあるよね。

「敵か味方か」「正しいか間違っているか」といった、単純な二項対立の構図は、多くの人の注意を引きやすく、瞬く間に広がっていく。

ここに、埋めがたい溝があるんだ。

バトラーの複雑で、丁寧な思考の積み重ねが、その文脈をきれいさっぱり取り払われた上で、ごく一部分だけが切り取られ、「過激な思想」「現実を無視した暴論」といった、分かりやすいレッテルと共に消費されてしまう。

実りある対話が生まれる前に、感情的な言葉の応酬が始まってしまう。

その背景には、この「複雑な思想」と「単純さを求める社会」の構造的なミスマッチが、深く横たわっているように思えてならないよ。

論争の源泉②:言葉の力をめぐる、私たちの根深い「すれ違い」

二つ目の源泉は、「言葉」というものに対する、私たちの根深い態度の“すれ違い”だね。

バトラーにとって「言葉」とは、単に現実にあるものを指し示すための「ラベル」ではなかった。それは、現実そのものを形作り、人のアイデンティティ(「男」や「女」といった)を生み出す力を持つ、一種の強力な“行為”だったんだ。

言葉が、世界を作っていく、と。

一方で、私たちの多くは、日常的には「言葉は言葉、現実は現実」という、もう少し素朴な感覚を持っているんじゃないかな。言葉は現実を「説明」したり「描写」したりはするけれど、現実そのものを「作る」ほどの力はない、と。

この、言語に対する根本的な態度の「すれ違い」が、議論を不毛なものにしてしまうことがあるんだ。

例えば、「ある言葉の使われ方を問い直そう」、という議論があったとしよう。

バトラー的な視点から見れば、それは「世界の見え方そのものを変えるための、重要な実践」だ。

しかし、もう一方の視点から見れば、それは「現実とは関係のない、単なる言葉遊び」や「過剰な配慮」と映ってしまう。

お互いが全く違う前提に立っているため、主張がいつまでも噛み合わないまま、感情的な対立だけが深まっていく。この埋めがたい認識の差もまた、論争が絶えない大きな理由の一つなのだろう。

論争の源泉③:「当たり前」が揺らぐことへの、本能的な「抵抗」

そして最後の源泉は、おそらく最も根深いものだね。

それは、論理というより、私たちの心の奥深くにある、本能的な反応に関わっているよ。

バトラーの思想が最終的に問いかけるのは、「男である」「女である」という、私たちが自分自身を理解するための、最も根源的なアイデンティティの“足場”そのものなんだ。

私たちは、自分がよって立つ世界の「当たり前」が、昨日と同じように今日も、そして明日も続いていくことに、意識せずとも心の平穏を大きく依存している。

自分の存在の基盤が揺さぶられることに対しては、本能的に強い不安や恐怖を感じ、それを守ろうとする心が働く。これは、人間としてごく自然な反応だよ。

そう考えると、バトラー思想に対する一部の激しい拒絶反応は、単なる論理的な意見の対立、という側面だけではないのかもしれないね。

それは、自らのアイデンティティの根幹が揺さぶられることに対する、自己防衛的で、本能的な“抵抗”の現れ。そう捉えることもできるんじゃないかな。

論理よりも先に、感情がざわりと動いてしまう。その背景には、こうした私たちの心の働きが、深く関わっているように思えるよ。

これら3つの源泉を考えてみると、バトラーをめぐる論争は、彼女の思想が、まさに現代社会の様々な課題や、私たち自身の心のありようを、鋭く照らし出してしまうからこそ起こるのだ、と言えるのかもしれない。

だからこそ、こうした論争からただ目を背けるのではなく、それを冷静に観察すること自体が、私たちが生きるこの社会を、そして私たち自身を深く知るための、またとない手がかりとなるんだ。

【この章のポイント】

バトラーの思想が論争を呼ぶ背景には、思想そのものだけでなく、現代社会の側にも要因がある。

源泉①:思想の「複雑さ」と、単純さを求める社会の「分かりやすさ」との構造的なミスマッチ。

源泉②:「言葉が現実を作る」という思想と、「言葉は現実を説明するもの」という日常感覚との根深いすれ違い。

源泉③:「当たり前」が揺らぐことに対する、私たちの本能的で自己防衛的な抵抗感。

【実践編】ジュディス・バトラーの思想から学ぶ「当たり前」を疑う思考技術

ここまでの解説で、ジュディス・バトラーの思想が、いかに私たちの“当たり前”を深く問い直す力を持っているか、その輪郭は掴めてきたかと思うんだ。

しかし、どんなに優れた道具も、実際に使ってみなければその本当の価値はわからない。一番大切なのは、この知的な道具を、あなたの日常で、ちょっと試してみることだね。

ただし、一つだけ心に留めておいてほしいことがあるよ。

これらの思考は、時にあなたを少しだけ孤独にするかもしれない。周りの人々と同じ“当たり前”を、これまで通り無邪気に共有できなくなる、そんな置いていかれたような感覚を覚える瞬間もあるだろう。

しかし、その静かな場所からでしか見えない、より広く自由な景色が、確かに存在するんだ。

この章では、大学のレポート作成のヒントになるだけでなく、あなた自身のものの見方を少しだけ自由にするための、具体的な「思考技術」を、誰でも実践できる3つのステップで紹介するね。

思考の3ステップ。①解体 → ②転覆 → ③再創造のフレームワーク

これからご紹介する思考技術は、バラバラのものではない。

①解体 → ②転覆 → ③再創造という、一つの流れを持ったフレームワークとして設計されているよ。

①解体(Deconstruction)

まず、目の前にある「当たり前」が、どのような部品で、どのように組み立てられているのかを、冷静に分析するステップ。

②転覆(Subversion)

次に、その組み立てのルールそのものを、思考実験によってひっくり返し、「当たり前」が絶対的ではないことを体感するステップ。

③再創造(Re-creation)

最後に、新しい視点から、より柔軟で豊かな選択肢を自分で作り出すステップ。

この順番で思考を進めることで、誰でも無理なく、そして効果的に「当たり前」を疑う力を養うことができるよ。

それでは、最初のステップから、一緒に、ゆっくり見ていこうか。

STEP1【解体】自分の「当たり前」の履歴書を書いてみる

最初の技術は、あなた自身が持っている「当たり前」の“履歴書”を書いてみる、というものだね。

これは、「ジェンダーは社会的に構築される」という、一見すると難解な概念を、あなた自身の個人的な体験として捉え直すための効果的な方法だよ。

【具体的な手順】

テーマを選ぶ

まず、あなたが「男だから」「女だから」という理由で、無意識に守っているルールや振る舞いを一つだけ選んでみて。

(例:「人前で弱音を吐かない」「聞き役に徹することが多い」「ピンク色の服はなんとなく避けてしまう」など、本当にささやかなことで構わないよ)

履歴を遡る

次に、そのルールが、いつ、どこで、誰から、どんな言葉や経験を通じて自分の中にインストールされたのか、思い出せる限り具体的に書き出してみよう。

親や親戚から、繰り返し言われた言葉は?

学校の先生の、何気ない指導は?

友人との会話での、からかいや賞賛は?

子供の頃に夢中になった、アニメや漫画の登場人物は?

この作業を通して、その“当たり前”が、生まれつきの“本質”などではなく、様々な経験を通して後から学習されたものであることが、理屈ではなく、確かな実感として、すとんと腑に落ちるはずだよ。

レポートで独自の考察を展開する際にも、この経験は他の誰にも書けない、あなただけの一次情報となるからね。

STEP2【転覆】世界を「反転」させる思考実験で視点を変える

次のステップは、もう少し視野を広げた、大胆な思考実験だね。

今ある社会の価値観を、まるごと“反転”させてみよう。こういうの、ちょっと楽しいよ。

この思考実験は、バトラーが「異性愛マトリックス」という言葉で示した、社会の“普通”を規定するルールが、決して唯一絶対のものではないことを体感させてくれるんだ。

【具体的な手順】

反転させる価値を選ぶ

現代社会で一般的に「男性的」とされる価値(例:競争、論理、自己主張)と、「女性的」とされる価値(例:協調、共感、ケア)を紙に書き出そう。

世界をシミュレーションする

もし、これらの価値の優劣が、社会で完全に逆転していたらどうなるか、具体的に想像してみて。

例えば、「共感力やケア能力こそが、企業のリーダーに最も求められる資質」とされ、「論理一辺倒の人物は、サポート役が向いている」と見なされる社会、だね。

具体的なシーンを描写する

その反転世界での「理想の上司像」や「流行りのドラマのあらすじ」、「ベストセラーになるビジネス書のタイトル」などを、自由に創造して書き出してみよう。

当たり前だと思っていた価値観が、数ある可能性の一つに過ぎなかったと気づくことで、あなたの視点はより高く、そして自由になるはずだよ。物事を多角的に見るこの力は、あらゆる場面であなたの思考の柔軟性を高めてくれるだろう。

STEP3【再創造】「A or B」ではなく「A and B」で新しい選択肢を作る

最後のステップは、これまでの「解体」と「転覆」を経て手に入れた新しい視点を使い、日常の選択肢をより豊かにしていく技術だね。

私たちは、日常でしばしば「仕事か、家庭か」「強さか、優しさか」といった、二者択一の問いに直面する。でも、本当にそのどちらか一方しか選ぶことはできないのだろうか。

この思考法は、バトラーがその思想全体を通して批判した、あらゆる物事を二つの対立項に分けてしまう「二元論」の罠から抜け出すための、極めて実践的なトレーニングなんだ。

【具体的な思考法】

思考法① 両立(A and B)を考える

両方を同時に、あるいは高いレベルで満たす道はないか?

思考法② 第三の道(Neither A nor B)を考える

どちらでもない、全く新しい選択肢はないか?

思考法③ 状況に応じた使い分け(Sometimes A, sometimes B)を考える

なぜ常にどちらか一方の役割に固定される必要があるのか?

この視点を持つことで、あなたは窮屈な二者択一から解放され、よりしなやかで、創造的な解決策を自分自身で見つけ出せるようになるだろう。

それは、他ならぬあなた自身の人生の可能性を、あなた自身の手で広げていくことに他ならないよ。

【この章のポイント】

思想を学ぶだけでなく、日常で「思考技術」として実際に使ってみることが重要。

①解体:自分の“当たり前”の履歴書を書き、それが作られたものであることを実感する。

②転覆:社会の価値観を反転させる思考実験で、視点を自由にする。

③再創造:二者択一の罠から抜け出し、より豊かで創造的な選択肢を自ら作り出す。

まとめ。ジュディス・バトラーの思想は、あなたの「思考の土台」を更新する

ここまで、ジュディス・バトラーの決して簡単ではない思想家の世界を、最後まで読んでくれてありがとう。

もちろん、これまで当たり前だと思っていた自分の足元が、実は不確かであったと知ることは、時に少しばかりの不安や、心もとなさを伴うものかもしれないね。

だけど、その上で、これまでの議論の核心を、改めて振り返ってみよう。

私たちが「当たり前」だと思っている「男らしさ」や「女らしさ」は、生まれつきのものではなかった。それは、社会の中で無意識に反復される“行為”によって作られているものだったんだ。

しかし、その反復には必ず“ズレ”が生まれる。

そして、その小さな“ズレ”の中にこそ、私たちは社会を、そして自分自身を少しずつ変えていく自由の可能性を見出すことができる。

この記事であなたが手に入れたのは、単なる知識ではないはずだ。

それは、自分自身を縛る“見えないルール”に気づき、それをしなやかに乗りこなしていくための、力強い「思考の土台」だよ。

明日から、あなたが目にするニュースの見出し、ドラマの登場人物の振る舞い、あるいは友人との何気ない会話の中に、これまでとは違う、もっと深い意味を見出すことができるようになっているかもしれない。

なぜなら、あなたの目にはもう、世界をこれまでとは少し違う角度から見るための、新しい“レンズ”が備わっているからだね。

答えは、どこか遠い場所にあるわけではないよ。

あなた自身の思考の中に、そして日々のささやかな実践の中にこそ、世界をより豊かに捉えるためのヒントは眠っているんだ。

この「思考の土台」が、あなたがこれからも自分自身の“在り方”を探求していく上で、ささやかながらも、確かな支えとなることを心から願っているよ。

【この記事のポイント】

私たちの「ジェンダー」は、社会の中で無意識に反復される“行為”によって作られている。

その反復は決して完璧ではなく、そこに生まれる“ズレ”の中に、変革の可能性がある。

バトラーの思想は、この世界の「当たり前」を問い直すための、実践的な「思考の土台」を与えてくれる。

このサイトでは、こうした古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより幸せに、そして豊かに生きていくための「考え方」や「物事の捉え方」を探求しているんだ。

もし、興味があれば、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいな。

きっと、あなたの心の指針となる、新しい発見があるはずだよ。

【こちらの記事も読まれています】