情報だらけで息苦しい

「また新しい情報が出てきた…」

「これも知っておかなきゃ…」

SNSやニュースを開くたびに、そんな焦りに追い立てられる毎日。

なんだか疲れる。

インプットはしているはずなのに、知識が自分の血肉になっている実感がまるでない。

むしろ、情報を浴びれば浴びるほど、周りの人がみんな自分よりずっと賢く見えて、漠然とした焦りだけが胸の中に澱のように溜まっていく…。

その、言葉にならないしんどさ、本当に胸に迫るものがありますよね。

私自身も、情報の海で溺れそうになり、自分の気持ちを押し込んでその隙間に無理やり情報を取り込んでいるような感覚に、苦しめられたことがあります。

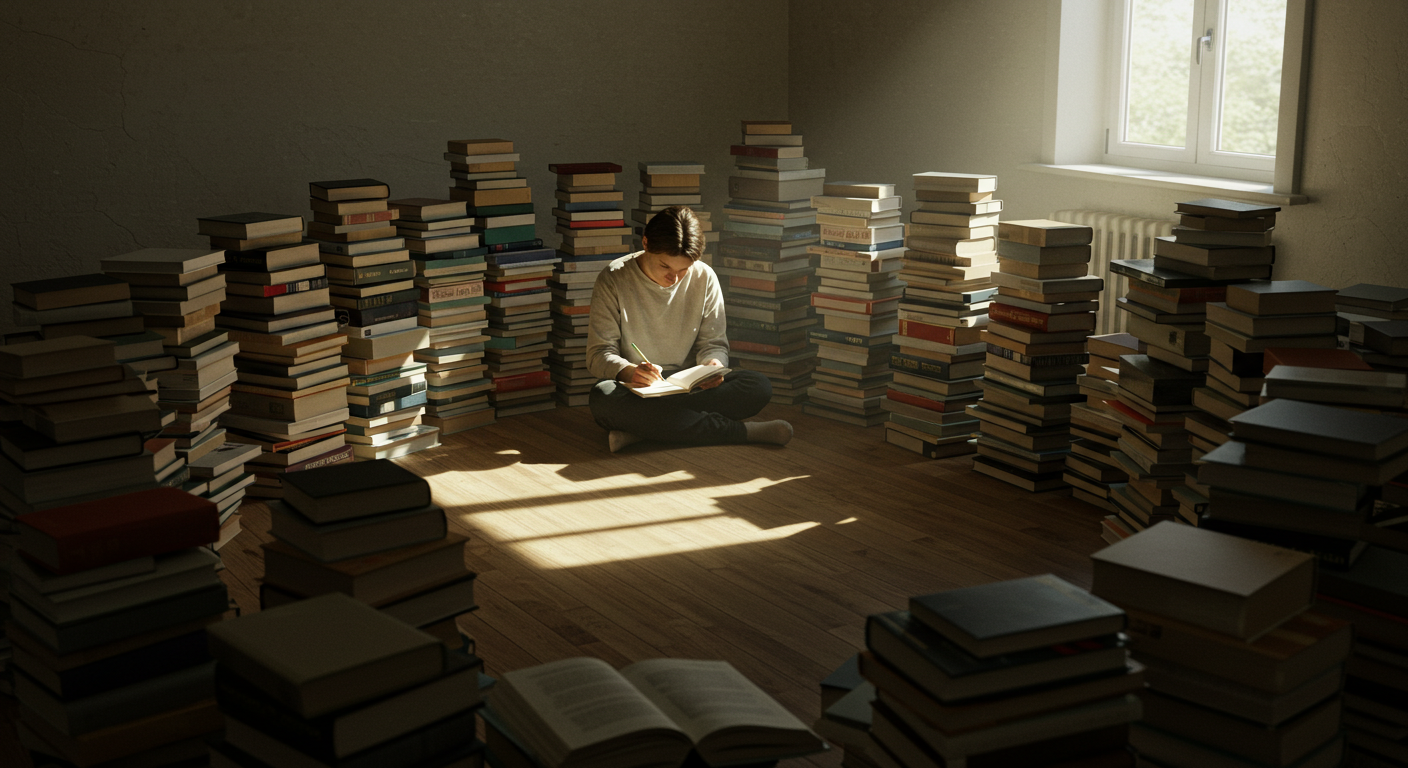

この記事では、「聡さん」という人を中心に見ていきましょう。

彼はIT企業で働く、とても真面目で勉強熱心な人なのですが、ある時期からすっかり元気をなくしていました。

「いくら情報をインプットしても、自分が空っぽになっていく気がするんです。会議で意見を求められても、自信を持って『こうだ』と言えなくなってしまって…」

そう言ってうつむく彼の姿は、まるで出口の見えない情報という名のトンネルの中で、たった一人で立ち尽くしているかのようでした。

もし、あなたが聡さんと同じような息苦しさを少しでも感じているのなら、どうか思い出してください。

その感覚は、あなたが悪いとか、能力が足りないとかではないんです。

それは、あまりにも急激な時代の変化に、私たちの心と脳がまだ追いついていないという、ごく自然なサインに過ぎません。

この記事は、そんなあなたのための「思考の救急箱」です。

ここでお伝えするのは、単なる小手先の情報整理術ではありません。

情報への尽きない不安が「次は何を知ろう?」という知的なワクワクに変わり、心の平穏を取り戻せるように。

そして、AI時代を自分らしく、しなやかに生き抜くための「本質的な思考力」が、あなたのものになるように。

そのための具体的な方法の、すべてを詰め込みました。

さあ、一緒に、その息苦しいトンネルから抜け出すための第一歩を踏み出しましょう。

疲れの正体。情報過多が心と脳を蝕むメカニズム

さて、あの息苦しさの正体はいったい何なのでしょうか。

まずは少しだけ客観的に、あなたの心と脳の中で何が起きているのか見ていきましょう。

【脳科学の常識】選択肢が多すぎると、脳は思考を放棄する「決定麻痺」

有名な「ジャムの実験」をご存知でしょうか。

【シーナ・アイエンガー教授の研究より】

あるスーパーで、24種類のジャムを並べた試食コーナーと、6種類に絞ったコーナーを用意しました。品揃えの豊富な24種類の方が人は集まりましたが、驚くべきことに、購入率は、

24種類のコーナーが3%だったのに対し、

6種類のコーナーは30%であり、

6種類のコーナーの方が10倍高かったのです。

選択肢が多すぎると、人はかえって選べなくなってしまう。

この現象を「決定麻痺」と呼びます。

私たちの脳は、選択肢が多すぎると比較検討に疲れ果て、最終的に「選ぶ」という行為そのものを放棄してしまうのです。

「選ぶ」ことが負担になっているんです。

ランチのお店を探しているうちに、結局いつものコンビニで済ませてしまう…。

これも、あなたの脳が悲鳴を上げている、立派な「決定麻痺」のサイン。

あなたが優柔不断なわけでは、決してないんですよね。

あなたの集中力を奪い去る「スマホ脳」の正体と、デジタル疲労の深刻さ

そして、現代の私たちをさらに悩ませるのが、スマートフォンの存在です。

私たちの脳は、新しい情報を目にすると、快感物質である「ドーパミン」を放出します。

スマホからの絶え間ない通知は、この仕組みを巧みにハックし、私たちを「もっと、もっと」と新しい刺激を探し続ける状態にさせます。

これが、一つの物事にじっくり集中できない「集中力の散漫」や、何をしていても頭がスッキリしない「デジタル疲労」の直接的な原因です。

今や、意識しないとすぐにこの罠に陥ってしまう、本当に厄介な問題だと思います。

【深掘り心理学】なぜ私たちは「知らない自分」を認められないのか?

最後に、一番根深い問題。

それは、

「知らない」と認めることへの“恐怖心”です。

つい知ったかぶりをしてしまって、後から自己嫌悪に陥る…。

これも、あなたのプライドが高いから、という単純な話ではないんですよ。

心理学では「認知的不協和」という考え方があります。

これは、「自分は有能である」という自己イメージと、「知らないことがある」という事実との間に矛盾が生じたとき、

心の平穏を保つために、無意識に「知ったかぶり」をして事実の方を歪めてしまう、という人間の心の働きです。

あなたが「知らない」と認めるのが怖いのは、自分を守るための、人間としてあまりにも自然で、健気な防衛本能なのです。

あなたのその疲れは、あなた一人が悪いわけではない。

まずは、その事実を、優しく受け止めてあげてくださいね。

さて、心の正体が分かったところで、次章ではその「知らない」ということを、どうすれば力強い“武器”に変えていけるのか、というお話をしましょう。

「無知の知」なぜ、一流の人物ほど「私は何も知らない」と語るのか?

そのヒントは、2000年以上も昔の、古代ギリシャの街角にありました。

ソクラテスが示した「知の出発点」答えより“問い”が重要な理由

哲学者ソクラテスは、「自分より賢い者はいない」という神託を確かめるため、様々な賢者を訪ね歩きました。

そして気づきます。

彼らは皆、自分の専門分野以外のことについては何も知らないのに、何でも知っているかのように振る舞う、と。

この対話の末に、ソクラテスは悟ります。

「あの人たちは、知らないことを知っていると思い込んでいる。それに比べて私は、知らないことは知らないと、はっきりと自覚している。その一点において、私はあの人たちより、ほんの少しだけ賢いのかもしれない」

これこそが、有名な「無知の知」です。

本当の知性とは、たくさんの答えを知っていることではなく、良質な問いを立てられること。

「知っているつもり」の人は思考を停止させますが、「知らない」と自覚している人は「なぜだろう?」という本質的な“問い”を持つことができます。

「無知」を自覚することこそが、そのすべての出発点なのです。

「自分の現在地」を知る力。学習効率を最大化する「メタ認知」の真髄

このソクラテスの「無知の知」は、現代の認知科学では「メタ認知」(自分を客観的に見るもう一人の自分)という言葉で、その重要性が科学的に証明されています。

メタ認知とは、いわば「学習のカーナビ」における、現在地を正確に把握する機能です。

「自分は何を知っていて、何を知らないのか」がクリアになっていれば、何を学ぶべきかが自ずと見えてくる。

闇雲な努力から解放されるのです。

【深掘りコラム】天才物理学者ファインマンが見抜いた「知っている」と「本当に理解している」の決定的違い

ノーベル賞物理学者リチャード・ファインマンが提唱した学習法、

通称「ファインマン・テクニック」の本質は、自分の「わかったつもり」を強制的に炙り出す点にあります。

【ファインマン・テクニックの核心】

学びたいテーマを、子供にも分かるように説明してみる。

説明に詰まった部分こそが、あなたの理解が曖昧な場所(=無知)である。

そこを学び直し、再度、説明をどこまでも簡素化していく。

このプロセスは、自分の知識に対してどこまでも誠実であれ、という「知の哲学」そのもの。

そして、その第一歩は、説明に詰まったときに「ああ、自分はここを分かっていなかったんだ」と、自分の「無知」を素直に認めることから始まります。

「知らない」と認める謙虚さこそが、本当の知性への扉を開く、唯一の鍵なのです。

では、その武器を正しく使うために、次はあなたの思考を内側から邪魔する“見えない敵”の存在についてお話ししましょう。

【思考整理の準備】あなたの判断を鈍らせる「認知バイアス」という名の“心のクセ”

その見えない敵の名は「認知バイアス」。

いわば「心のクセ」のようなもので、誰もが持っているごく自然な脳の働きです。

今回は、その中でも最も強力なものをご紹介します。

「やっぱりそうだ」と安心したい脳の罠。視野を狭める「確証バイアス」

「確証バイアス」とは、「自分に都合のいい情報ばかりを、無意識に探し、信じてしまう心の働き」のこと。

脳がエネルギーを守るための「省エネ機能」の一環ですが、時に私たちの視野を危険なほど狭めてしまいます。

聡さんも、自信作の企画案を信じるあまり、その企画を後押しする情報ばかりに目が行き、リスクを指摘する声から無意識に目をそらしてしまいました。

彼に悪気はなくても、このバイアスが客観的な判断力を奪ってしまったのです。

【具体的対策】無意識の偏りをハックする、今日からできる3つの思考習慣

この心のクセは、完全にはなくせません。

でも、その存在を「知って」さえいれば、うまく手なずけることができます。

思考のストレッチ あえて「反対意見」を探しに行く

何かを調べるとき、「〇〇 デメリット」「〇〇 批判」と付け加えて検索してみる。

信頼できる“鏡”を持つ 「壁打ち」をお願いする

信頼できる友人に「あえて反対の立場から、意地悪な質問をしてみて?」と頼んでみる。

最強の“自己ツッコミ” 「もし間違っているとしたら?」と自問する

自分の中に「悪魔の弁護人」を持ち、決断の前に一度だけ自問する。

これらの習慣は、あなたの思考を少しだけ客観的に、そして謙虚にしてくれるお守りのようなもの。

さあ、これで準備体操は万全です。

次はいよいよ本格的な「思考の航海術」を学んでいきましょう。

【実践編】情報の大海を乗りこなす「思考の航海術」3ステップ完全ガイド

ここからは、情報という大海原をあなた自身の意志で乗りこなすための、具体的な「思考の航海術」を3つのステップでご紹介します。

STEP1:情報の“蛇口”を賢く絞る。9割のノイズを遮断するインプット術

思考がごちゃつく最大の原因は、入口の管理ができていないことです。

まずは、あなたの船(=頭)に、そもそも不要な水(=情報)を入れすぎないようにしましょう。

聡さんも実践した「週末デジタルデトックス」のように、意識的に情報から離れる時間を作ると、驚くほど心が静かになり、

「本当に知りたいこと」が見えてきます。

そして、情報に触れる際には、この【本記事オリジナル】情報断捨離マトリクスを頭の片隅に置いてみてください。

| フロー情報(流れて消える) | ストック情報(資産として残る) | |

| 消費情報 | ・ゴシップニュース・暇つぶしのSNS | ・好きな映画の感想・趣味の記録 |

| 投資情報 | ・速報ニュース・業界の最新動向 | ・体系的な知識が学べる書籍・普遍的な思考法 |

意識して右下の「投資×ストック」の領域に触れる時間を少しずつ増やすだけで、あなたの時間の使い方は劇的に変わるはずです。

STEP2 頭の中に“思考の地図”を描く。知識を構造化し、本質を掴む技術

船に入れただけの宝物(=情報)は、ただのガラクタです。

いつでも取り出せるように「思考の地図」を描きましょう。

そのために役立つのが、この【本記事オリジナル】5つの魔法の問いです。

So What?(要するに?) → 要約力を鍛える

Why So?(なぜそう言える?) → 探求力を養う

True?(それって本当?) → 批判的思考力を身につける

Else?(他には?) → 多角的視野を広げる

What if?(もし〜なら?) → 創造的発想力を刺激する

これらの問いへの答えを、マインドマップに書き出していくのがおすすめです。

決して綺麗に書こうとしないでください。

大切なのは、頭の中を外に出して「見える化」する行為そのものですから。

STEP3:知識を“使える知恵”に変える。脳に刻み込むアウトプット術

最後のステップは、整理した情報をあなた自身の「血肉」に変えるためのアウトプットです。

【学習の定着率ピラミッドより】

学習内容の定着率を視覚化した『学習ピラミッド』によると、『他の人に教える』というアウトプットは、単に『講義を聞く』よりも圧倒的に高い学習効果があることが示唆されています。

「いきなり人に教えるなんて…」と感じるあなたへ。

誰でも今日から始められる、2つの超簡単なアウトプット習慣をご紹介します。

「一行要約」をしてみる 学んだ内容を、SNSに投稿するつもりで自分の言葉でまとめてみる。

「誰かに話して」みる 学んだことを、雑談のネタとして同僚や友人に話してみる。言葉に詰まる経験こそが、記憶を強化します。

この3つのステップを繰り返すうちに、あなたはきっと、情報を自在に使いこなしている自分に気づくはずです。

さて、これを続けると、一体どんな素晴らしい変化が訪れるのか。

次の章で、少しだけその未来を覗いてみましょう。

【発展編】思考が整理されると、世界はこう見える。あなたを待つ3つの輝かしい未来

あなたが手に入れた技術を使い続ければ、論理的にたどり着ける未来があります。

未来1 仕事の生産性と創造性が覚醒し、唯一無二の価値を生み出す

思考が整理されると、意思決定のスピードと質が劇的に向上します。

さらに、頭の中に生まれた“余白”で、知識同士が結びつき、新しいアイデアが自然に生まれてくるようになります。

それは、AIには代替できない、あなただけの「付加価値」を生み出す力です。

未来2 学びが「義務」から「知的な楽しみ」に変わり、生涯続く成長が始まる

「学ばなきゃ」という焦燥感は消え、学びは純粋な「知的な楽しみ」へと変わります。

「知らないこと」が恐怖ではなく、好奇心の源泉になるのです。

インプット→思考整理→アウトプットという心地よいサイクルが回り始め、

学べば学ぶほど次の学びが楽しくなる、最高のポジティブ・スパイラルに入ります。

未来3 人間関係に「深み」と「本物の信頼」が生まれ、人生が豊かになる

自分の頭がクリアだと、心に余裕が生まれ、人の話を深く、そして共感的に聴けるようになります。

同時に、自分の言葉で、自分の考えを語れるようになります。

思考を整理する技術は、他者と深く温かく繋がり、人生そのものを根底から豊かにしてくれる、最高のコミュニケーションツールでもあるのです。

そして、この新しい思考法は、私たちの未来に欠かせない、AIとの向き合い方すらも変えてくれます。

【未来編】AIと共に「無知」を探求する時代へ。ChatGPTとの新しい付き合い方

「AIに仕事を奪われるのでは?」

そんな不安を抱く必要は、もうありません。

「無知の知」を手にしたあなたにとって、AIは最高の相棒になるのです。

【AIを利用する上での重要なこと】

AIの出力は、事実誤認やもっともらしい嘘(ハルシネーション)を含む可能性があります。最終的な判断は必ず自分自身で行い、思考を深めるための“壁打ち相手”として、賢く活用してください。

AIは“答えを出す機械”ではない。“最高の思考パートナー”である

AIの真の価値は、AIが出す「答え」にあるのではありません。

AIに対して「良質な問い」を投げかけることを通じて、私たち自身の思考を深めるプロセスそのものにあります。

AIを「知のトレーニングジムにいる、世界最高のパーソナルトレーナー」だと考えてみてください。

主役はAIではなく、AIを使いこなす「あなた自身」の問いの質なのです。

【秘伝のプロンプト】AIに「思考の盲点」を指摘させる魔法の言葉

ここでは、あなたの思考を深めるための、いくつかの言葉(プロンプト)をお渡しします。

① 確証バイアスを破壊する問い

私のこの意見「(あなたの意見)」に対して、あえて批判的な立場で、最も強力な反論を3つ、理由と共に挙げてください。② メタ認知を加速させる問い

このテーマ「(テーマ名)」について、私がまだ気づいていない、議論すべき重要な論点は何ですか?専門家の視点で5つリストアップしてください。

聡さんも、AIとの対話で自分の「わかったつもり」を打ち砕かれ、その結果、自分の弱さを知った上での、揺るぎない本物の自信を手に入れました。

外側の意見を手軽に取り入れられるのがAIを使用するメリットだと思います。

AIは、あなたの思考を奪うのではなく、あなたの「知らない」ということを教えてくれる、最高の教師なのです。

さあ、「知らない自分」という最高の相棒と共に、新たな知の探求へ

ここまで読んでくださったあなたは、もう、出口の見えない情報トンネルの中で孤独に震えていた、以前のあなたではありません。

最後に、これだけは覚えておいてほしいこと

完璧な知識など、この世の誰にも手に入りません。

私たちは皆、広大な知の海の前では、等しく“無知”なのです。

だから、焦る必要も、誰かと比べる必要も、もうありません。

大切なのは、知識の量ではなく、昨日より少しだけ深く考えられた自分を、心から褒めてあげること。

その日々の小さな“知的な誠実さ”こそが、あなたの人生を、間違いなく豊かにしてくれます。

【最初の一歩】あなたが真っ先に行うべき、たった1つのこと

手元にある紙切れに、たった一つだけ、「あなたが今、一番知りたいこと」を書き出してみてください。

どんな小さな疑問でも、どんな他愛ない好奇心でも構いません。

大切なのは、誰かに与えられた情報ではなく、

あなたの内側から、自然に湧き出てきた純粋な“問い”からスタートすること。

それこそが、情報と上手に付き合い、あなた自身の心と人生の主導権を取り戻すための、最も確実で、最も力強い「最初の一歩」になるのです。

あなたの知的な探求は、たった今、ここから始まります。

【こちらの記事も読まれています】