「人を信じたい。でも、裏切られるのが怖い…」

「自分のこの『優しさ』は、ただの甘さなのだろうか…」

もしあなたが、そんな風に感じて人間関係に少し疲れ始めているなら。この話はきっとそんなあなたのためだよ。

この記事を読めば、その優しさを、現実に負けない本当の「強さ」へと変えることができる。

具体的に言うとね、2300年も前の思想家「孟子」の教えを元に、人を信じることに疲れたあなたの心を軽くして、明日からすぐに使える3段階の「思考技術」を解説していくよ。

これは、ただの精神論じゃない。人間という存在への深い洞察に裏打ちされた、すごく実践的な「心の指針」だよ。

さあ、一緒にその知恵を学んで、あなたの悩みを解決する一歩を踏み出してみようか。

【要点解説】なぜ今、孟子の思想が悩めるリーダーにこそ必要なのか?

さて、いきなり思想の話に入る前に。

そもそも、「なぜ、孟子なの?」って思うよね。他にも思想家なんて、たくさんいるのにさ。

その理由から、まずはお話しさせて。

それは精神論ではない。人間関係の「思考の土台」を更新する道具

孟子の思想と聞くと、なんだか小難しそうに感じたり、あるいは、ただのきれいごとに聞こえたりするかもしれないね。うん、私も最初はそうだったよ。

だけど、その本質は、単なる道徳の教えとは少し違う。

それは、あなた自身の人間関係の前提そのものを、根本から書き換える力を持つ、強力な「思考の土台」なんだ。

私たちはね、つい無意識に、「あの人を信じるべきか、信じないべきか」なんていう、息の詰まるような二択で物事を考えてしまう。でも、その堂々巡りの思考から、孟子の思想は、あなたを解放してくれるんだよ。

そして、その代わりに、「この人の持つ可能性を、どうすれば引き出せるだろうか」という、もっと創造的で、前向きな視点へと導いてくれる。

人を信じることに疲れてしまったあなたの心を、そっと守りながら、次の一歩を踏み出すための具体的な道具。

それが、孟子の思想だね。

理想と現実に苦しんだ、孟子自身の「不遇な生涯」に学ぶこと

実は、孟子自身も、あなたと同じように理想と現実のギャップに、もがき続けた人物だった。

彼は、「徳」によって国を治めるという高い理想を掲げ、戦乱の世にあった国々の君主に、その考えを説いて回るんだ。

だけど、目先の利益や軍事力を求める君主たちにとって、彼の言葉はあまりに悠長な理想論に聞こえたんだろうね。結局、彼の思想が、当時の為政者に完全に受け入れられることはなかった。

彼が唱えた、理想の王が天命を受け治めるという「王道政治」や、暴君であれば民が追放しても良いとする「易姓革命」の思想が、当時の君主にとっては急進的に過ぎたんだ。

「正しいと信じていることを、なぜ誰もわかってくれないんだろう」

その、もどかしさ。

周りから理解されない、あの、まるで自分一人だけが世界から切り離されてしまったような、置いていかれたような感覚。

2300年前の孟子も、そして今のあなたも、きっと同じ気持ちをどこかで感じているはずだよ。

そんな風に、うまくいかない現実の中で、それでも彼は、人を信じることを諦めなかった。

だからこそ、彼の言葉には、理想を掲げたまま、現実の荒波を乗りこなすための、ずっしりと重みのある、血の通った知恵が宿っているんだね。

【この章のポイント】

孟子の思想は、精神論ではなく、人間関係の前提を書き換える実践的な「思考の土台」である。

孟子自身も、理想と現実のギャップに苦しんだ人物。だからこそ、その言葉には現代の私たちの悩みに通じる知恵がある。

【要点解説】孟子の思想「性善説」は誤解だらけ!その本当の意味とは

孟子の思想と聞いて、誰もが思い浮かべるのが「性善説」という言葉だろう。

だけど、この言葉ほど、その本当の意味を誤解されやすいものも、なかなかないかもしれないね。

ここで、その本質を一緒に、丁寧に見ていこう。

結論。「人間は善人」ではなく「善の“原石”である」という意味

孟子の性善説。

その本当の意味を、まず一言でお伝えするね。

それは、「人間は生まれながらに完璧な善人である」ということでなくて、

「人間は誰もが、善なる存在になれる可能性の“原石”を、その内に秘めている」というのが、その本質だよ。

磨けば、深い光を放つダイヤモンドの原石のように。

適切な土壌と水があれば、いつか凛とした花を咲かせる種のように。

人は誰でも、善きものへと成長していく「芽」を、生まれながらに持っている。

孟子はそう考えたんだ。

だから、あなたが誰かを「信じる」ということは、その人の「現在の完璧さ」を信じることではないんだよ。

そうじゃなくて、その人の内にある「光るはずの原石」を、その「花開くはずの種」を信じること。

そう考えると、なんだか少し、気持ちが楽になるんじゃないかな?

性善説の根拠は、あなたの中にもある「四端の心」という良心

では、人間が「善の原石」であるという根拠は、一体どこにあるんだろうね。

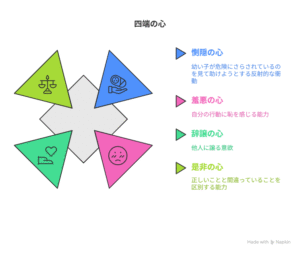

孟子は、それを誰の心にも存在する、反射的な四つの感情、「四端の心(したんのこころ)」に求めた。

例えば、と孟子は言うんだ。

「今、よちよち歩きの幼い子が、古井戸に落ち込もうとしているのを見れば、誰もがハッと息をのみ、思わず助けようとするだろう」

…確かに、そうだよね。

私たちは、その子の親と知り合いだからとか、助ければ周りから褒められるからといった、そんな損得勘定で動くわけじゃない。

考えるよりも先に、心がざわっと動いて、体が勝手に動く。

この、人間としての反射的で、ごく自然な良心(惻隠の心、つまり「仁」の芽)こそが、人間が善なる可能性を持つことの、何よりの証拠だと孟子は考えたんだ。

(ちなみに、四端には、他にも義・礼・智の芽となる「羞悪の心」「辞譲の心」「是非の心」があるよ。)

「牛山の木々」の例えが教える、性善説で「悪人」の存在をどう説明するか

とはいえ、ここで誰もが疑問に思うはずだ。

「人間の本性が善なら、じゃあ、どうして世の中には、人の心を平気で傷つけるような人がいるんだろう?」と。

うん、当然の疑問だね。そして孟子も、その問いに明確な答えを用意している。

それが、「牛山の木々」という、とても分かりやすい例えだね。

かつて、牛山という山は、青々とした木々で豊かに覆われていた。

だけど、毎日毎日、斧で木々が切り倒され、牛や羊に新芽を食べられていれば、やがて岩肌の目立つ、寂しい禿山になってしまう。

それを後から見た人々は、「この山には、元から木なんて一本も生えていなかったんだ」と思い込んでしまう。

人の善性も、これとまったく同じだと孟子は言うんだ。

生まれ持った善の芽も、劣悪な環境や日々の悪い行いという、冷たい「斧」によって、毎日毎日切り倒され続ければ、やがて失われてしまう。

そして、その結果だけを見た人は、「あの人は、元からどうしようもなく悪い人間だったんだ」と、そう誤解してしまう。

つまり、孟子にとって「悪」とは、その人の本性ではない。

後天的な環境によって、善性がすっかり失われてしまった、痛々しい「状態」のことなんだよ。

この視点は、リーダー的な立場の人に、一方的に罰すること以上に、人が健やかに育つ「環境」を整えることの重要さを教えてくれるよ。

【この章のポイント】

性善説の本当の意味は、「人間は善の“原石”である」ということ。

その根拠は、誰もが持つ反射的な良心「四端の心」にある。

悪とは本性ではなく、後天的な環境によって善性が失われた「状態」である。

【比較】孟子の思想は「性悪説」とセットで完成する。その本質的な違いとは

孟子の思想をより深く理解するために、しばしば対比される荀子(じゅんし)という思想家の「性悪説」を見ていこう。

「どっちが正しいんだろう?」なんて、腕組みして考える必要はないよ。

両者の違いを知ることで、人間という存在をもっと面白く、立体的に捉えられるようになるからね。

「性善説」と「性悪説」の違いは、人間観のスタート地点

まず、荀子の「性悪説」。

これは、「人間の本性は、欲望のままに行動する(放っておけば悪に向かう)」という考え方だ。

ただし、ここからがすごく重要なんだけど、荀子は、だから人間はダメな存在だ、なんて一言も言っていない。

むしろ、その逆。

「本性が悪だからこそ、後天的な学習や努力(礼)によって、人は善なる存在に“なれる”のだ」と、教育や成長の可能性を、実はものすごく強く説いた人なんだ。

両者の本質的な違いは、人間をどう見るか、そのスタート地点にある。

孟子の性善説:人間の内にある善の芽(プラス)を、いかにして大切に育てるか。そういう考え方だね。

荀子の性悪説:となると、こちらは人間の内にある本性のままでは悪に向かう性質(マイナス)を、いかにして矯正し、善へと加工していくか。そういう考え方だ。

もし人間育成を何かに例えるなら、孟子は生まれ持った素材の良さを信じて、水をやり、光を当てる「園芸」のようなアプローチ。

かと思えば、荀子はゴツゴツした原木を、ノミやカンナで丁寧に加工して、美しい作品に仕上げていく「彫刻」のようなアプローチ。

うん。そんな風に考えると、分かりやすいかもしれないね。

【深い洞察】心に孟子を、仕組みに荀子を。リーダーが持つべき両方の視点

では、もしあなたがリーダーだったら、どちらの視点に立てばいいんだろうね。

もしかしたら、この問い自体が、あまり意味がないのかもしれない。

現代のリーダーが本当に持つべきなのは、どちらか一方を選ぶことじゃなくて、「心(マインド)には孟子を、仕組み(システム)には荀子(性悪説)を宿す」という、両方の視点をしなやかに使い分ける賢さだと思うんだ。

これは、どういうことか。

「心に孟子を宿す」とは、部下と1対1で、その人の目を見て話す時。その人の可能性を心から信じ、内なる善の芽がいつか花開くことを願うことだ。これが、人を動かし、育てるための、あたたかい、根源的な信頼のエネルギーになるよ。

一方で、「仕組みに荀子(性悪説)を宿す」とは、チームを運営する上では、「人は誰でもミスをするし、つい楽な方に流されてしまう存在だ」という現実的な視点に立つこと。

荀子の言う「悪」には、そうした人間の「弱さ」や「欠点」を見る、という意図が込められている。だからこそ、個人の良心や「頑張れ」という言葉にだけ頼るのではなく、誰がやってもミスが起こりにくいチェック体制や、明確なルール(礼)を、きちんと設計する。

これは、部下を信用していないからではないんだ。

むしろ逆だね。

人間の「可能性(孟子)」と「弱さ(荀子)」の両方を、誰よりも深く理解しているからこそできる、最も愛情深いマネジメントだと、私はそう思うよ。

【この章のポイント】

性善説と性悪説の違いは、人間育成のスタート地点(育てるか、矯正するか)にある。

どちらか一方を選ぶのではなく、両方の視点を使い分けることが重要。

リーダーは、人を信じる心(孟子)と、人が間違うことを前提とした仕組み(荀子の性悪説)の両輪を持つべき。

【Q&A】孟子の思想は理想論?「人を信じられない」という悩みに答える

ここまで読んでくれたあなたも、心のどこかではまだ、いくつかの疑問や不安を抱えているかもしれないね。

「理屈はわかる。でも、現実はそんなに甘くないんだよな…」

うん。その気持ち、ものすごくよくわかるよ。ここでは、そんなあなたの心の声に答えていくよ。

Q1. 性善説は、結局きれいごとではないですか?

A. そのように感じる気持ち、当然だと思うよ。

特に、日々厳しい現実に、たった一人で向き合っているリーダーの方なら、なおさらだろう。

だけど、孟子の思想は「何もしなくても人間は善人だ」と楽観視するような、そんな“きれいごと”じゃない。

むしろ、「人間の内なる善の芽は、意識的に、そして忍耐強く水をやり続けなければ、いとも簡単に枯れてしまう」と考える、非常に現実的で、ある意味、骨の折れる思想なんだ。

リーダーの仕事が、決して簡単ではないのと同じだね。

それは、人の可能性を信じ、その成長をじっと待つという、最も難しく、だからこそ最も価値のある挑戦だから。きれいごとで済むほど、甘いものではもちろんないよ。

Q2. どうしても「善の芽」が見えない相手には、どうすれば?

A. チームの中には、どうしてもそう思えてしまう相手がいる。

これもまた、現実だよね。

その問いへの答えは、「無理に、善の芽を探そうとしなくていい」だ。

なぜなら、あなたの仕事は、相手を一人ひとり鑑定して、「この人は善い」「この人は悪い」とレッテルを貼っていく「審判」ではないからだよ。疲れてしまうよ、そんなことしていたら。

あなたの本当の役割は、どんな種でも育つ可能性のある、豊かな土壌(チーム環境)そのものを作る「庭師」だ。

日当たりはどうか、風通しは悪くないか、水はちゃんと行き渡っているか。庭師の仕事は、まずそこから始まる。

相手個人に焦点を当てすぎて苦しくなったら、少し視点をずらしてみよう。

まずはチーム全体の「心理的安全性」や「風通しの良さ」という、土壌そのものを、ふかふかに耕すことに集中してみる。

不思議なもので、土壌が変われば、そこから育つ芽も、少しずつ変わってくるものだよ。

Q3. 人を信じて裏切られたら、どう心を保てばいいですか?

A. 信じた結果、期待とはまったく違う行動が返ってきた時。

その、心に冷たいものがすっと走るような感覚。計り知れないものがあるよね。

ここで、もう一度だけ、一緒に思い出してみて。

この記事で見てきたように、孟子の思想における「信じる」とは、相手の「現在の行動や結果」を、無条件に信じることではなかった。

私たちが信じる対象は、その人の内なる「成長の可能性(善の芽)」だったよね。

この視点に立つと、「裏切られた」という一つの出来事は、「彼の成長プロセスにおける、一つの必要な失敗(データ)だったのかもしれない」と、少しだけ、ほんの少しだけ、捉え直すことができるんだ。

もちろん、心が痛むのは当然だよ。感情を無理に押し殺す必要なんて、これっぽっちもない。

ただ、この視点は、あなた自身の心を守るための、強力な「お守り」になる。

他者の行動によって、あなたの価値観や心の平穏までが、根こそぎ奪われてしまう必要は、どこにもないのだから。

一つだけ、補足させてね。

この記事でお話しした考え方は、あくまで成長の可能性を持つ相手との関係性を、より良く築くためのものだ。

あなた自身の心身を危険に晒すような、明確な悪意に対してまで、無理に自分を適応させる必要はない。そういう時は、自分を守ることを、どうか最優先してほしい。

【この章のポイント】

性善説はきれいごとではなく、人の善性を「忍耐強く育む」という現実的な思想である。

善の芽が見えない相手には、個人ではなく「環境(土壌)」を整えることに集中する。

信じる対象を「現在の行動」ではなく「成長の可能性」に置くことで、自分の心を守ることができる。

「孟子」の思想を要点解説!明日から使える3段階の「思考の庭師」術

さて、ここからは、いよいよ実践編だよ。

優れた庭師が、種を蒔く前にまず自分の立つ土壌を丁寧に、ふかふかに耕すように。

自分自身の心のあり方、物事の捉え方から整えていこう。

これまでお話ししてきた孟子の思想を、あなたの日常で使える具体的な「思考技術」として、3つの段階に分けて紹介するね。

【フェーズ1:土を耕す】まず、自分の心の捉え方を変える技術

技術①「期待」のピント合わせ(結果ではなく、成長の芽を見る)

私たちはつい、部下に仕事を任せる時、「完璧な成果(結果)」を期待してしまう。そして、それが得られないと「ああ、やっぱりダメだったか…」なんて、勝手に失望してしまうんだ。

その期待のピントを、意識して少しだけずらしてみよう。

「この経験を通じて、彼のどんな善の芽が育つだろうか」と、相手の「成長」そのものに、そっと期待するんだよ。

例えば、「責任感の芽」が育つかもしれない。「粘り強さの芽」が、土からひょっこり顔を出すかもしれない。

この視点に立つと、たとえ今すぐの結果が出なくても、それは「彼の成長に必要なデータが取れた」という、一つの価値ある出来事に変わるんだ。

技術②:「不動の座標軸」の杭打ち(自分の価値基準を言語化する)

他人の言動や、目先の成果に、いちいち心がざわついてしまうのは、自分の中にしっかりとした軸がないからかもしれない。

だから、一本の「杭」を打とう。

手帳やスマートフォンのメモでかまわない。「私がリーダーとして大切にしたい3つのこと」を、あなた自身の言葉で書き出してみて。

例えば、「公正であること」「挑戦を許容すること」「誠実であること」といったように。

これが、あなたの心の庭に打ち込む、頼もしい杭になるよ。判断に迷った時、他人の評価に心が揺れた時、この杭にそっと触れてみて。そうすれば、あなたはもう、簡単にはブレなくなるはずだ。

【フェーズ2:芽と向き合う】次に、相手との関わり方を変える技術

技術③:「なぜ?」の虫眼鏡(Can’tかWon’tかを見極める)

自分の心の土壌が整ったら、次は一つ一つの種、つまりチームのメンバーとの関わり方だ。

相手が期待通りに動いてくれない時、すぐに「やる気がないんだ(Won’t)」と結論づける前に、一度だけ、ぐっとこらえて。虫眼鏡で観察するように、その原因を探ってみよう。

「そもそも、やり方が分からなくて、困っているだけ(Can’t)じゃないだろうか?」

「必要な情報が、あの人にちゃんと伝わっていない(Can’t)のかもしれない」

原因がCan’t(能力・環境の問題)なのであれば、あなたの仕事は感情的に叱ることじゃなくて、やり方を教えたり、環境を整えたりする、丁寧な「指導」だ。

原因がWon’t(意欲の問題)なのであれば、必要なのは一方的な指示ではなく、目的を共有し、納得感を得るための、根気強い「対話」だね。

この冷静な切り分け一つで、あなたの取るべきアプローチは全く変わり、チーム内の無用なすれ違いや、冷たい不信感は、驚くほど減っていくはずだよ。

【フェーズ3:庭をデザインする】そして、チームの仕組みを変える技術

最後のステップは、あなた個人の関わり方から、チーム全体へと視点を広げる。

個々のメンバーの良心や「頑張れ」という言葉だけに頼るのではなく、庭全体に陽の光が当たり、水が行き渡るような「仕組み」をデザインするんだ。

大きな制度改革である必要はない。チームの空気という名の“仕組み”を、あなた自身が少しずつ変えていくんだよ。

技術④:「陽の当たる道」づくり(正直者が報われる仕組みを設計する)

例えば、チーム会議の最初に、リーダーであるあなたから「今週の、私の小さな失敗談と、そこからの学び」を、少しだけ勇気を出して共有してみる。

たったこれだけでも、「このチームでは、失敗を正直に話しても大丈夫なんだ」という、あたたかい安心感が、じんわりと広がっていく。正直者が損をするのではなく、むしろ学びを共有することで貢献できる。

これが、チームにおける「陽の当たる道」だ。

あなた自身が、その道になるんだね。

技術⑤:究極の心構え「心に孟子、仕組みに荀子」

そして、これが究極の心構え。

部下と向き合うあなたの心は、常に相手の可能性を信じる「孟子(性善説)」であるってこと。

しかし、チームを運営する仕組みは、人は誰でも間違うという現実的な視点を持つ「荀子(性悪説)」に基づき、ルールやチェック体制を整える。

この両輪を持つことで、あなたのリーダーシップは、理想論に偏るのでもなく、冷たい管理に陥るのでもない、強かで、しなやかなものになるよ。(もちろん、何もかも完璧に!とはいかないけどね。)

【この章のポイント】

【フェーズ1】まず自分の捉え方を変える。「結果」でなく「成長」に期待し、自分の「価値基準」を明確にする。

【フェーズ2】相手への関わり方を変える。「できない(Can’t)」のか「やらない(Won’t)」のかを冷静に見極める。

【フェーズ3】チームの仕組みを変える。「正直者が報われる」仕組みを作り、「心は孟子、仕組みは荀子(性悪説)」の両輪を持つ。

まとめ。「孟子の思想」は、あなたの優しさを「強さ」に変える思考の土台

最後に、この記事でお話ししてきたことの核心を、もう一度だけ、一緒に振り返ってみよう。

孟子の「性善説」とは、人間が「善の原石」であるという、可能性への深い信頼だったね。

そして、リーダーであるあなたの役割は、人を一方的に裁く冷たい「審判」ではなく、人の可能性が健やかに育つ環境を整える、あたたかい「庭師」である、ということ。

人を信じる心(孟子)と、人が間違うことを前提とした仕組み(荀子の性悪説)の両輪を持つことで、その庭はより豊かになる、ということだった。

あなたが、人を信じたいと願い、そのことで悩み、傷ついてきたその優しさは、決して弱さや甘さなどではないよ。

それは、人の可能性を引き出し、チームを育むための、最も重要な「強さ」の源泉だ。

この記事で紹介した全てを「よし、完璧ににこなそう!」なんて思わなくても大丈夫だからね。

まずは、仲間の誰か一人に対して、その人の小さな良い変化に気づき、ただそれを伝えてみる。あるいは、いつもより少しだけ丁寧に「ありがとう」の言葉を置いてみる。

そんな、ほんのちょっとのことで十分だよ。

孟子の2300年前の知恵は、これからもあなたが人間関係に迷った時、あなたの足元をそっと照らす、静かな光となるはずだよ。

あなたのその「優しさ」を、どうかこれからも、あなた自身の手で、大切に育てていってね。

【この記事のポイント】

孟子の思想の本質:人間は「善の原石」であり、リーダーの役割は、その可能性を育む「庭師」である。

実践的な心構え:人を信じる「心(孟子)」と、人が間違うことを前提とした「仕組み(荀子の性悪説)」の両輪を持つことが、あなたの優しさを本当の「強さ」に変える。

明日からの一歩:完璧を目指さず、まずは誰か一人への小さなポジティブな働きかけから始めてみよう。

このサイトでは、こうした古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより幸せに、そして豊かに生きていくための「考え方」や「物事の捉え方」を探求しているよ。

もし、興味があれば、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいな。

きっと、あなたの心の指針となる、新しい発見があるはずだよ。

【こちらの記事も読まれています】