情報に流されて、自分の考えが浅い気がする……。そんな風に感じること、あるよね。

この記事を読んだら、情報に振り回されることなく、物事の本質を静かに見抜くための「思考の軸」が、あなたの心に、すっと一本通るようになると思うよ。

ここでは、古代の哲学者プラトンの知恵を、明日からすぐに使える、3つのシンプルな「思考の型」として、具体的に渡していくね。

大丈夫。2000年以上もの間、多くの人が頼りにしてきた、色褪せることのない知恵だから。

さあ、あなたの一生の武器になる「考える道具」を、一緒に見つけにいこうか。

なぜ今、2000年以上前のプラトンの思想が「あなたの武器」になるのか?

たくさんの情報に毎日触れているのに、なんだか自分の考えが、こう……ぺらぺらな気がする。

誰かの強い意見や、もっともらしい言葉を聞くと、さっきまでの自分の考えが、すっと消えてしまうんだよね。

物事の表面を、つるつると滑るだけで、その奥にあるはずの「本質」に、どうしても手が届かない感じ……。

…うん、そういうことって、あるよね。

もし、あなたが今、少しでも頷いたのなら。その言葉にしにくいモヤモヤを解きほぐすための、ひとつの「武器」を、お渡しできるかもしれない。

それは、今から2000年以上も昔に生きた、ある哲学者の知恵だよ。

その名は、プラトン。

…と、名前を聞いて、少しだけ身構えてしまったかな?

大丈夫だよ。難しい言葉が並んだ、退屈な哲学の授業をするつもりは、まったくないから。

あくまで、あなたの日常で、明日からそっと使える「思考の道具」として、これからお話ししていくね。

多くの人が感じる「考えの浅さ」という問題。これは、もしかすると、知識の量が足りない、ということではないのかもしれない。

例えるなら、私たちの頭の中にある、物事を考えるための基本的なソフト……「思考のOS」が、少し古いままになっているような状態、と言えるかな。

最新のアプリ(情報)をたくさん入れても、OS(思考の土台)が古いと、なんだか全体の動きがカクカクして、重くなってしまうよね。それと、少し似ている。

このOSをアップデートしないと、どれだけ情報を取り込んでも、うまく整理できず、思考そのものが、どうにも深まっていかないんだ。

「でも、なぜそんなに古い哲学が?」

うん、そう思うよね。ごもっともだ。

実は、プラトンが生きた古代アテナイも、今の私たちと驚くほどよく似た、少し騒がしい時代だったんだよ。

当時はソフィストと呼ばれる、弁論術のプロたちがいた。平たく言えば、「言葉がうまい人が、なんとなく勝ってしまう」という空気が、社会を覆っていたんだ。

何が本当で、何がただの“それっぽい”話なのか。その境界線が、ぐにゃぐにゃに溶けてしまうような、そんな混乱した時代だったんだね。

だからこそ、プラトンは考え抜かざるを得なかった。

その場の空気や、人の意見に流されない「変わらない本質」とは何なのか、と。

ですから、彼が残した考え方は、単なる立派な机上の空論ではないんだ。

情報という、時に荒れ狂う流れの中を、自分を見失わずに、しっかりと自分の足で立って進むための、極めて実践的な「思考の道具」。そう捉えてもらった方が、きっと、しっくりくるはずだよ。

この記事では、その古代の知恵を、誰でも日常で使える「3つの思考の型」として、一つずつ丁寧にお渡ししていくね。

どうぞ、少しだけ、お付き合いください。

【この章のポイント】

現代の「考えが浅くなる」悩みは、思考の土台(OS)がアップデートされていないことが原因かもしれない。

プラトンが生きた時代も、現代と同じく「何が本当か」が見えにくい、情報が混乱した時代だった。

だからこそ、彼の思想は単なる教養ではなく、現代を生き抜くための実践的な「思考の道具」になり得る。

【3分で解説】プラトンの思想とは?核心「イデア論」をわかりやすく

さて、なぜ彼の思想が、これほどまでに時代を超えて人の心に響き続けるのか。

その理由を少しだけ探るために、20世紀のある哲学者が残した、少しだけ印象的な言葉をご紹介しましょう。

「西洋哲学の歴史とは、プラトンへの一連の脚注にすぎない」

哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの著書『過程と実在』(Process and Reality)

これは、哲学者ホワイトヘッドの言葉だね。

少し大げさに聞こえるかもしれないけれど、つまりは、後世のほとんどの哲学が、プラトンが立てた問いに答えたり、反論したりするところから始まっている、ということ。

彼が、それほどまでに巨大な「源流」を作った人物だということの、何よりの証だよ。

そんな彼の思想のど真ん中にあるのが、少しだけ有名な「イデア論」という考え方。

その本質を、彼の人生の原点と共に、本当に3分で理解できるように、お話しするね。

師ソクラテスの死が、哲学の「なぜ?」を生んだ原点

プラトンには、ソクラテスという、心から尊敬する師がいた。

しかし、その師は、当時の権力者たちに疎まれ、「アテナイの青年を惑わした」などという理不尽な罪で、裁判にかけられてしまう。そして、大衆による投票の結果、死刑を宣告されてしまったんだ。

正しいと信じる生き方を貫いた人が、その場の空気や、人々の意見によって殺されてしまう。

この、あまりにも衝撃的な出来事は、若きプラトンの心に、決して消えることのない、大きな問いを刻み付けたんだ。

「なぜ、こんなことが起きるんだ……?」

「時代や人の意見に左右されない、絶対的な“正しさ”や“真実”というものは、一体どこにあるというんだろう……?」

この、魂からの問い。これこそが、プラトンの生涯をかけた探求の、本当の出発点になったんだね。

彼の哲学は、ただの知的な遊びではない。不確かで、移ろいゆく現実の、その奥の奥にあるはずの「本物」を見つけ出したいという、切実な思いが、その根っこには流れているよ。

イデア論の本質とは?この世界は「理想の設計図」のコピーである

さて、少しだけ、身近なことを考えてみようか。

あなたの目の前にあるイス、公園のベンチ、お洒落なカフェのソファ……。形も素材も、色もバラバラ。なのに、私たちはそれらを一目で「あ、イスだ」と認識できるよね。

これは、一体どうしてなんだろう。

この素朴な疑問に、プラトンは「イデア論」という、とてもユニークな考え方で答えたんだ。

本当に、ごくごく簡単に言ってしまうと、こうだよ。

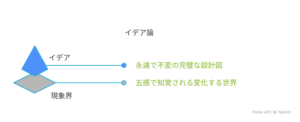

「私たちの目に見えるこの世界とは別に、完璧な『設計図』が存在する世界(イデア界)がある。そして、私たちが普段見ている様々なモノは、その完璧な設計図を元にして作られた、不完全なコピー(現象界)にすぎないのだ」と。

少しだけ、頭の中を整理してみよう。

-

イデア界 物事の「完璧な設計図」や「本質」が存在する世界。 永遠で、変わることがない。私たちの理性でのみ、捉えることができる。

-

現象界 私たちが五感で感じている、目に見える世界。 イデアの「不完全なコピー」であり、「影」のような世界。常に変化し、移ろいゆく。

この図でいうと、私たちが見えているのは下の影の部分(現象界)だけ。

なんだか、壮大な話に聞こえるかもしれないね。

でも、ここであなたが掴んでおくべき本質は、本当に、たった一つだけだ。

「物事の“本当の姿(イデア)”は、目に見える表面(現象)の、さらに奥にある」

プラトンは、そう考えた。

この、物事の本質と表面を、すっと切り分けて考える視点こそが、これからお話しする、あの「3つの思考の型」の、すべての土台になっているんだ。

【この章のポイント】

プラトンは、その後の西洋哲学全ての「源流」を作ったと言われるほど、重要な人物。

彼の思想は、師ソクラテスの理不尽な死をきっかけに生まれた「本物とは何か?」という切実な問いが原点。

核心である「イデア論」とは、「物事の本質は、目に見える表面の奥にある」と捉える視点のこと。

【実践編】プラトンの思想から生まれた、日常で使える「3つの思考の型」

さて、ここからが本題だね。

先ほどお話しした、プラトンの少し壮大にも思える考え方を、あなたの日常や仕事で、すっと取り出して使える、驚くほどシンプルな「3つの思考の型」として、お渡ししていこう。

いわば、古代の知恵を、現代風に翻訳したツールのようなもの、と思ってほしい。

思考の型①「理想形(イデア)」から逆算する思考法で、目的を見失わない

目の前のやるべきことに追われ、ふと顔を上げたとき、

「あれ……何のために、これをやってるんだっけ……?」

と、本来の目的が、霞んで見えなくなってしまう。

…うん、誰にでもあることだよね。本当に。

この、いつの間にか陥ってしまう「目的迷子」の状態から、あなたを救い出してくれるのが、一つ目の思考の型だよ。

それが、「理想形(イデア)から逆算する」という考え方。

使い方は、とてもシンプルだ。

-

まず、その物事の「あるべき最高の姿(イデア)」を、自分なりに、言葉にしてみる。

-

次に、そのキラキラした理想から、今の現在地を、少し冷静に、客観的に見つめ直す。

-

最後に、その理想と現実のギャップを埋めるために「じゃあ、今、具体的に何をすべきか」を考える。

たった、これだけ。

例えば、仕事の場面。新しい企画会議で、いきなり「どうすれば売上が上がるか?」という手段(How)の話から始めるのではなく、まず、こう問いかけるんだ。

「この商品を通じて、私たちがお客さんに届けたい“最高の体験”って、一体どんなものだろう?」と。

その究極の目的(イデア)をチームで共有できれば、そこから逆算して、今本当に打つべき施策が、ぶれることなく、すっと見えてくるはずだよ。これは、現代の「デザイン思考」の源流とも言える考え方なんだ。

これは、もちろん、あなた個人の学びにも使える。

「資格を取る」という目標だけでなく、「その資格を手にした“理想の自分”は、どんな知識を使い、どんな表情で、どんな風に活躍しているだろう?」と、五感を使って、ありありと思い描いてみる。

その鮮明な姿が、日々の少し退屈な学習を支えてくれる、強力な心の指針になるんだ。

この思考の型は、日々の忙しさの中で、つい「手段が目的になってしまう」ことから、私たちを守ってくれる、とても有効な解決策でもある。

思考の型②「当たり前(洞窟の影)」を疑う思考法で、本質を見抜く

「昔から、こう決まっているから」

「みんなが、そうしているから」

私たちは、知らず知らずのうちに、こうした「当たり前」を、特に疑うことなく、空気のように受け入れてしまいがちだね。

その、無意識の“思考の牢獄”から、あなたをふわりと解放してくれる道具。

それが、二つ目の思考の型、プラトンの「洞窟の比喩」に出てくる“影”になぞらえて、「当たり前(洞窟の影)を疑う」という考え方だ。

これも、やることは極めてシンプル。あらゆる物事に対して、心の中で、そっとこう呟いてみるだけだよ。

「…本当に、そうだろうか?」

「なぜ、そうなっているんだろう?」

「もしかして、他の可能性はないのかな?」と。

例えば、職場で。

「会議は全員が参加するのが当たり前」という慣習(影)に対して、「そもそも、この会議の“本質的な目的”はなんだっけ?」と問い直してみる。

アイデア出しのための議論?

進捗状況の確認?

もし目的が「決定事項の共有」なのであれば、もしかしたら、メール一本で済むかもしれない(本質)。

こんな風に、当たり前を一度だけ疑う視点が、無駄をなくし、時にはっとするような新しいやり方を生み出すきっかけになるんだ。

これは、現代を生きる私たちにとって、本当に、本当に重要な視点でもある。

ネットで流れてくるもっともらしい情報(影)を鵜呑みにせず、「この記事は、誰が、どんな立場で書いているものなんだろう?」と、一歩だけ引いて考えてみる。

この冷静な視点こそが、情報に振り回されず、自分の足で立つための、確かな土台になるんだね。

この思考の型は、他者を論破するためのものではないよ。

むしろ、自分自身を、知らずに囚われている固定観念から解放し、より良い答えを見つけ出すための、静かで、誠実な、内なる対話の技術と言えるかもしれない。

まさに、クリティカルシンキングの古典的な原型だね。

思考の型③「無知の知」から始める思考法で、対話と学びを深める

自分の知識や、過去の小さな成功体験に、つい、しがみついてしまう。

そのせいで、他人の意見に素直に耳を貸せなくなったり、「自分はもう十分に分かっている」と思い込み、新しい学びの機会を、自ら閉ざしてしまったり……。

…少し、耳が痛い話かもしれないね。ええ、私にも、覚えがある。

その“知ったかぶり”の罠から抜け出す、最後の鍵。

それが、三つ目の思考の型、「『無知の知』から始める」という考え方だ。

これはプラトンの師ソクラテスの言葉として有名だけれど、プラトン哲学の根幹をなす「対話」の精神そのものと言えるだろう。

具体的には、何かを考えるとき、まず、こう自問することから始める、という姿勢のことだ。

「自分は、このテーマについて、一体“何を知らない”のだろうか?」と。

これは、自分の知識の限界を、正直に認める、ということだね。

それは知性が足りないことの表明なんかではなく、むしろ、とても知的な誠実さの証だと、私は思うよ。

例えば、対話の場面で。後輩から何か提案を受けたとき、すぐに「でも、それは……」と否定から入るのではなく、まず、こう問いかけてみるのはどうだろう。

「なるほど、面白いね。そのアイデアについて、私がまだ“知らない利点”や、“見えていない可能性”があったら、教えてくれないかな?」と。

この一言が、相手の心を閉ざすのではなく、むしろ、その奥にある宝物を引き出し、対話をより創造的なものに変えていくはずだ。

この姿勢は、あなた自身の学びも、ぐっと深めてくれる。

本を読んだ後、「なるほど、わかった」で本を閉じるのではなく、

「この著者の主張の“死角”はどこだろう?」

「あえて“反論”するとしたら、どんな視点があるだろうか?」

と、一人問答をしてみる。

この習慣が、あなたを単なる知識の「受け手」から、主体的に思考する「使い手」へと、変えていくんだ。

「自分は知らない」という自覚は、思考の終わりではない。

むしろ、最高の問いを生み出し、あなたをより深い学びへと導いてくれる、最高のスタートラインなんだから。

【この章のポイント】

型①:「理想形」から逆算する。 目的を見失い、「手段の目的化」に陥るのを防ぐ、現代のデザイン思考にも通じる考え方。

型②:「当たり前」を疑う。 固定観念から自由になり、物事の本質を見抜く、クリティカルシンキングの源流。

型③:「無知の知」から始める。 謙虚な出発点が、他者との創造的な対話と、自分自身の学びを最大化させる。

【注意】プラトンの思想を使う前に知るべき、強力すぎる「副作用」

…さて。

どんなによく切れる刃物も、その扱い方を誤れば、自分や、周りの誰かを傷つけてしまうことがあるよね。

ここまでお話ししてきたプラトンの思考の型も、それと、少しだけ似ている。

非常に強力な道具だからこそ、その力を正しく扱うために、あらかじめ知っておいてほしい「副作用」とも言える注意点が、2つほどあるんだ。

これは、あなたがこれから手にする道具を、より安全に、そして、より効果的に使いこなすための、いわば「取扱説明書」のようなものだと思って、少しだけ、耳を傾けてみてほしい。

「理想主義」という罠。現実離れした“正論モンスター”にならないために

一つ目の思考の型、「理想形(イデア)から逆算する」。

これは、私たちにブレない軸と、強い推進力を与えてくれる一方で、一つ間違えると、少し厄介な副作用をもたらすことがある。

それは、理想(イデア)を絶対的なものだと信じ込むあまり、目の前の、不完全で、ままならない現実や、他人の感情を、許せなくなってしまう、という危険性だ。

「本来、仕事とはこうあるべきなんだ」

「人として、こうするのが正しいに決まっているじゃないか」

そんな風に、一点の曇りもない完璧な「正論」を振りかざし、現実的な制約や、それができない人の事情を「それは言い訳だ」「努力が足りないだけだ」と、バッサリと切り捨ててしまう……。

私たちは時として、そんな「正論モンスター」に、なってしまうことがある。

あるいは、あなたの周りにも、そんな風に、少しだけ見えてしまう人がいるかもしれないね。

なぜ、こうなってしまうんだろう。

それは、プラトンの言う「イデア(理想)」を、今すぐ、一寸の狂いもなくたどり着かなければならない「目的地」だと、勘違いしてしまうからだ。

ここで、少しだけ、視点を変えてみようか。

プラトンの言うイデアとは、目的地というより、夜空に、ただ静かにそこにある「北極星」のようなもの、と捉えてみてはどうだろう。

昔の船乗りたちは、北極星を目指して航海したけれど、誰も本気で、あの星にたどり着こうとはしなかった。

あれは、自分が進むべき方角を、ただ静かに、そして間違いなく教えてくれる、絶対的な「しるし」だ。

理想も、それと同じ。

それは私たちが進むべき方向を示す、本当に尊い「心の指針」ではあるけれど、現実を無視していい理由には、決してならない。

大切なのは、その不完全な現実から、一歩ずつでも、その方角へ向かおうとすること。そのプロセスそのものなのかもしれない。

「無知の知」の誤用。謙遜を“思考停止””の言い訳にしないために

もう一つの副作用は、三つ目の思考の型、「『無知の知』から始める」という、あの謙虚な姿勢に潜んでいる。

それは、

「知らない」という言葉を、思考や対話への参加を、自ら放棄するための、便利な「言い訳」にしてしまう、という危険性だ。

会議などで、ふと意見を求められたとき、こんな風に答えてしまうことはないかな?

「いや、私はこの分野は専門ではないので、よく分かりません」と。

一見すると、とても謙虚で、誠実な発言に聞こえる。

だけど、もしその言葉の裏側に、「…だから、これ以上は考えません」「…だから、責任も持ちません」という、冷たい響きが、少しでも含まれていたとしたら。

それは、もはや謙遜ではなく、ただの「思考停止」であり、ある種の、静かな「対話の拒絶」と言えるだろう。

この誤用は、「無知の知」を、知的な探求の「ゴール(終着点)」だと、勘違いしてしまうことから生まれる。

本来、ソクラテスが示したかったのは、その全くの逆だった。

「自分は知らない」と自覚することは、ゴールではなく、そこから学びと対話が始まる、本当の「スタートライン(出発点)」なんだ。

だから、この言葉の正しい使い方は、常に、次への積極的なアクションへと繋がっている。

「知らないからこそ、ぜひ、あなたの考えを教えてほしい」

「知らないからこそ、皆で一緒に考えていきたい」と。

「知らない」は、思考の終着点ではない。

最高の問いを生み出し、あなたを、そして、あなたの周りの人を、より深い場所へと導くための、最高の出発点なんだから。

【この章のポイント】

理想主義の罠 理想(イデア)を、たどり着くべき「目的地」ではなく、方角を示す「北極星」と捉えることで、現実離れした正論モンスターになるのを防ぐ。

「無知の知」の誤用 「知らない」ことを、思考の「ゴール」ではなく、学びと対話の「スタートライン」と捉えることで、思考停止の言い訳にせず、次へのアクションへと繋げる。

プラトンの思想を、あなたの一生の「思考道具」に変える方法

さて。

理論を学び、その注意点までを知ったとしても、残念ながら、私たちの日常は、まだ1ミリも変わってはいなかったよね。ええ、そうだ。

本当に大切なのは、学んだことを、このざらざらとした手触りのある現実の世界で、実際に使い、あなただけの一生の「道具」として、その切れ味や重さを、ご自身の身体で覚えていくこと。

そのための、具体的な方法を、最後にお伝えするね。

【最初の一歩】明日、会議で試せる「たった1つの問いかけ」

たくさんのことを一度に学んでも、「さあ、明日からやるぞ」と意気込むと、かえって、何から手をつけていいか、分からなくなってしまうものだ。

だから、ここで一つ、約束してほしい。

明日、あなたが試すのは、本当に、本当に、たった一つだけでいいから。

それは……

会議や、誰かとの何気ない会話の中で、相手が何か意見を言ったとき。

すぐに「なるほど」「でも…」と頭で判断する、その一瞬手前で、ぐっとこらえて、心の中で一度だけ、こう問いかけてみてほしい。

「…ふむ。その視点は、自分にはなかったな。…なぜ、この人は、そう考えるのだろう?」と。

たった、これだけ。

なぜ、このシンプルな問いかけが、それほどまでに有効なのか。

それは、この問いが、あなたの思考モードを、無意識のうちに白黒つけたがってしまう「ジャッジ(審判)モード」から、

物事をありのままに、深く理解しようとする「ラーニング(学習)モード」へと、強制的に切り替えてくれるスイッチだからだよ。

このささやかな習慣は、あなたの日常に、少なくとも3つの、静かで良い変化をもたらしてくれるはずだ。

一つは、相手への理解が深まり、人間関係のギスギスした感じが、少しだけ和らぐこと。

一つは、自分では思いつかなかった視点に触れることで、あなたの思考そのものが、ぐっと立体的になること。

そしてもう一つは、すぐに反論しない、その落ち着いた姿勢が、周りの人から「ああ、この人は、思慮深い人だな」という、静かな信頼を得ることにも繋がっていくからね。

声に出す必要なんて、ない。

まずは、あなたの心の中で、誰にも気づかれずに、そっと呟いてみるだけで十分だ。

この小さな問いかけが、あなたの思考を、その根っこの部分から変えていく、とても大きな、そして確実な一歩になるはずだよ。

さらに探求を深めたいあなたへ。本質に触れるおすすめ本2選

プラトンという、広大で、どこまでも豊かな知の海へ、さらに深く漕ぎ出していくための、信頼できる「海図」となる本を、最後に2冊だけ、紹介させてほしい。

-

【最初の一冊に】思想の“原点”に触れる『ソクラテスの弁明』

なぜプラトンが、あれほどまでに「真理」の探求にその生涯を捧げたのか。その原点である師ソクラテスの、あまりにも潔い生き様と死に様が、まるでドキュメンタリー映画のように、生々しく、私たちの胸に迫ってくる。

哲学を、遠い世界の難しい「知識」としてではなく、一人の人間の、切実な「生き方」そのものとして感じたいあなたに、まず手に取ってほしい一冊だね。

-

【本格的な探求へ】プラトン思想の“集大成”『国家』

こちらは、正直に言って、少し骨太な本だ。だけど、この記事で紹介した「イデア論」や「洞窟の比喩」が、一体どのような壮大な議論の中で語られているのか、その本当の全体像を知ることができる。

この記事を一枚の地図のように使いながら読むことで、難解に見える議論の森で迷うことなく、プラトンが頭の中に描いた、知の世界の設計図を、より深く味わえるはずだよ。

もちろん、いきなり全てを理解しよう、なんて思わなくて大丈夫。

まずは興味を惹かれた部分を、ぱらぱらと、拾い読みするだけでも。

きっと今のあなたに、強く響く言葉が、そのどこかに見つかるはずだから。

【この章のポイント】

最初の一歩 まずは「なぜ、この人はそう考えるのだろう?」と、心の中で問いかける、たった一つの習慣から始めてみる。

思考のモードチェンジ この問いが、あなたの思考を、無意識の「判断(ジャッジ)」から、意識的な「学習(ラーニング)」へと切り替える。

さらなる探求へ 『ソクラテスの弁明』で哲学の「原点」に、『国家』で思想の「全体像」に、それぞれ触れることができる。

まとめ プラトンの思想を日常で使いこなし、本質を見抜く人になる

最後に、この記事でお伝えしたかったことの、一番大切な芯の部分を、もう一度だけ、一緒に確認しておこうか。

プラトンの思想は、2000年以上前の、ガラスケースに飾られているような、古い学問などではないよ。

それは、情報という、時に激しく、私たちを翻弄する流れの中にあって、自分の羅針盤を見失いがちな現代の私たちに、

「物事の本質を見抜く力」と、「ブレることのない思考の軸」

を与えてくれる、一生モノの、静かで力強い思考道具なんだ。

今日、あなたにそっとお渡しした、3つの道具。

-

①「理想形(イデア)」から逆算する思考法は、あなたが日々の仕事や生活で、本来の「目的」を見失わないための北極星となる。

-

②「当たり前(洞窟の影)」を疑う思考法は、あなたを常識という名の、見えない牢獄から解放し、新しい視点をもたらしてくれる鍵となる。

-

③「無知の知」から始める思考法は、あなたの学びを限りなく深め、他者との間に、思いがけない創造的な対話を生む扉となる。

もちろん、どんな立派な道具も、初めから完璧に使いこなせる人なんて、どこにもいない。

大切なのは、その道具が持つ、少しだけ危うい側面(副作用)も、きちんと心の片隅に置きながら、日常の、ふとした瞬間に、「そういえば、あんな考え方があったな」と、ほんの少しだけ、立ち止まって、思い出してみることだ。

その小さな、しかし、確かな積み重ねが、あなたの見る世界を、少しずつ、でも確実に、変えていくはずだから。

昨日とは違う視点で物事を捉え、溢れる情報に流されることなく、あなた自身の、静かな頭で、物事の本質を考える。

…そんな、思慮深い人になっていくあなたの姿を、私も、少し遠くから、楽しみにしているよ。

【この章のポイント】

プラトンの思想は、現代を生きる私たちのための、実践的な「思考道具」である。

3つの思考の型は、日常で目的を見失わないための「北極星」、常識から自由になるための「鍵」、そして、学びを深めるための「扉」となる。

大切なのは、完璧にこなすことではなく、日常の中で、少しずつ思い出し、試してみること。その積み重ねが、あなたを確実に変えていく。

【こちらの記事も読まれています】

もしあなたが、こうした「考えるための道具」を手に入れ、ご自身の「豊かさ」や「幸せ」を、もっと深く探求していくことに興味があるのなら、このブログの他の記事も、何かのお役に立てるかもしれないね。

【参考文献】

プラトン著, 田中美知太郎訳『ソクラテスの弁明・クリトン・パイドン』(新潮文庫)

プラトン著, 藤沢令夫訳『国家』(岩波文庫)