「毎日頑張っているのに、なぜか心が満たされない…」

そんな“幸福探し”に、もう疲れてしまっていませんか。

この記事を読めば、幸福を探し回るのをやめて、あなた自身の手で穏やかな「ごきげん」を創り出せるようになります。

ここでは、心が晴れない日に「身体」から気分を変える簡単な方法や、つい自分を責めてしまう「思考のクセ」を手放す具体的な技術など、

すぐに試せる「心の道具」の使い方を解説します。

その土台となるのは、100年以上も色褪せない、哲学者アランの普遍的な知恵。

さあ、難しく考えずに。

あなたの手で幸福を“創る”方法を見ていきましょう。

アラン『幸福論』とは?なぜ100年後の今、私たちの心に「効果」があるのか

「幸せにならなきゃ」って、なんだか焦るほど、心がきゅーっとすり減っていくような感覚。

SNSを開けば、誰かの輝かしい瞬間が目に飛び込んできて、自分の日常がふと色褪せて見えてしまう…。

そんな風に、幸福を追いかけることに少し疲れてしまっていませんか。

もしかしたらですけど、私たち、幸福へのスタート地点を、少しだけ勘違いしていたのかもしれませんね。

今から100年以上も前に、フランスの哲学者アランは、その心の迷いをすっと晴らすような、とても力強い答えを示してくれていました。

「幸福は、ゴールテープの先にあるものではない。今、この足元で、自分の手で”作る”ものだ」と。

この記事は、難しい『幸福論』の解説書ではありません。

あなたの心が今日、ほんの少しでも楽になるための、そして明日から、あなた自身の手で「ごきげん」を創り出していくための、実践的な「心の道具箱」のようなものです。

お茶でも飲みながら、

「へぇ、こんな考え方もあるんだな~」ぐらいの軽い気持ちで、ゆっくり読み進めてみてください。

哲学書ではなく「人生の先輩からの手紙」。アランはどんな人だった?

さて、「哲学」と聞くと、なんだか無意識にぐっと身構えてしまう…。

分厚くて、難しい言葉がずらーっと並んでいるイメージ、ありますもんね。

でも、安心してください。

アランは、大学の書斎にこもって難しい理論を組み立てるような学者肌の哲学者ではなかったんです。

本名はエミール=オーギュスト・シャルティエ。生徒たちから親しみを込めて「アラン」と呼ばれ親しまれた、ごく普通の高校の先生だったんですね。

彼の代表作である『幸福論』が、なぜこんなにもスッと心に入ってくるのか。

それもそのはず、これは元々、新聞に毎日少しずつ連載されていた短いコラムをまとめたもの。

日々の暮らしの中で見つけた、ささやかな気づきや、生徒たちの悩みへのアドバイスが、その原点になっているんです。

ですからね、これは難解な哲学書というよりは、信頼できる人生の先輩が、日々の気づきを書き留めて送ってくれた「手紙」のようなもの、と考えるのが、一番しっくりくるかもしれません。

この記事でも、どうかそんな先輩からの手紙を読むような気持ちで、リラックスして読み進めてくださいね。

【歴史的背景】先の見えない時代が生んだ「意志の哲学」が持つ、普遍的な力

それにしても、なぜ100年も前の言葉が、こうも私たちの心にじんわりと響くのでしょうか。

私は、アランが生きた時代と、私たちが生きるこの現代が、驚くほどよく似ているからだと思っています。

『幸福論』の原型は、彼が第一次世界大戦に出兵する前の1906年から、雑誌に連載していた短いコラムにあります。

大戦後の1928年に、これらのコラムの中から幸福に関するものを集めて、一冊の本としてまとめられました。

昨日までの常識がガラガラと崩れ落ちて、多くの人が将来に漠然とした不安を抱えていた

…まさに「先の見えない」時代でした。

この状況、どうでしょう。

情報が溢れすぎて、変化のスピードも速すぎて、何が正解かなんて誰にも分からない。

…そんな現代を生きる私たちの、あのざわざわした感覚と、どこか重なる部分があると思いませんか?

そのような時代だったからこそ、アランは環境や運命といった、自分ではどうにもならない「外側」の要因に幸せを委ねる生き方の危うさを感じました。

そして、どんな状況下でも、

自らの「意志」という「内側」の力で心の平穏を保つ

という哲学を、人々に伝え続けたのです。

だからこそ、アランの『幸福論』は、ただの古典ではないんです。

現代でも、変化の激しい時代を生き抜くための「心の指針」として、多くの経営者やリーダーたちが、このアランの言葉に静かに立ち返っている…なんて話も聞きます。

これは、不確かな時代を自分らしく生き抜くための、現代人にとって最もリアルで実践的な「心の護身術」と呼べるのかもしれませんね。

【最重要】アランが説く「幸福」と、私たちが追い求めがちな「快楽」の決定的な違い

さて、本題に入る前に、一つだけ。

とても大切な質問をさせてください。

あなたが今、追い求めているのは、本当の意味での「幸福」でしょうか?

それとも、一瞬でふっと消えてしまう「快楽」ですか…?

この二つ、似ているようで、実は全くの別物なんです。

| 快楽(Pleasure) | 幸福(Happiness) | |

| 特徴 | 刺激的、短期的 | 穏やか、持続的 |

| 具体例 | SNSでたくさんの「いいね」をもらう。 ネットショッピングで欲しかったものを買う。 限定スイーツを食べる。 |

晴れた日に公園を散歩する。 目の前の趣味や仕事に没頭する。 大切な人と何気ない会話をする。 |

| その後 | すぐに色褪せ、もっと強い刺激を求める「渇き」につながりやすい | 心の奥からじんわりと満たされ、穏やかな充実感が続く |

私たちはつい、手っ取り早く得られる「快楽」に飛びついてしまいがちです。

もちろんそれ自体が悪いわけではありませんよ。

ただ、この「快楽」だけを追い求めていると、私たちの心はいつまでもどこか渇いたままになってしまう

…というのも、また事実なんですね。

この記事が目指すのは、刹那的な「快楽」を手に入れる方法ではありません。

穏やかで持続的な「幸福」を、

あなた自身の手で、日常の中に”創り出していく”技術をお伝えすること。

さあ、準備はいいでしょうか。

【この章のポイント】

アランは難しい哲学者ではなく、親しみやすい「人生の先輩」のような存在。

先の見えない不安な時代を生きたからこそ、彼の言葉は現代にも通じる力を持つ。

この記事が目指すのは、一瞬の「快楽」ではなく、穏やかで持続的な「幸福」を自分で創る技術。

【図解】アラン『幸福論』のすごい効果とは?心を楽にする3つの実践スキル

さて、ここからがいよいよ本題です。

アランの『幸福論』がもたらす素晴らしい「効果」を、現代の私たちがすぐに使える

3つの具体的な「技術(スキル)」としてご紹介しますね。

これは根性論や精神論なんかじゃありません。

心理学や脳科学の知見にも裏付けられた、いわば「心の筋トレ」みたいなものです。

だから、無理なく、自分のペースでやってみてください。

続けるうちに、あなたの心はきっと、今よりもしなやかで強くなっているはずですから。

【心の状態を変える3つのアプローチ】

-

アプローチ①【身体から】 最も簡単で即効性のある「裏技」

-

アプローチ②【思考から】 悩みの根本にある「考え方のクセ」に働きかける

-

アプローチ③【集中から】 「今、この瞬間」に意識を戻し、心の消耗を防ぐ

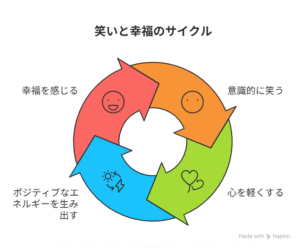

スキル①【身体から変える】心が晴れなくてもOK。「笑うから幸福」になれる科学的な仕組み

気分がどんよりと重たい時に、「よし、前向きになるぞ!」って自分を奮い立たせるのって、正直、かなり難しいですよね。

心が疲れている時に、無理やりエンジンをかけようとしても、大抵は空回りしてしまうものです。

そんな時は、

心を無理に変えようとするのを一度やめて、まず「身体」の方からアプローチしてみる。

これが、驚くほど効果的なんです。

幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ。

アランのこの有名な言葉、あなたも一度は聞いたことがあるかもしれません。

これは単なる言葉遊びなんかじゃなくて、私たちの心と身体の、あの不思議な関係を的確に言い当てているんですね。

心理学の世界に「顔面フィードバック仮説」というものがあります。

これは簡単に言うと、「表情が感情を作る」という考え方。

私たちの脳は、口角が上がるという筋肉の動きを感知すると、「おや、今、自分は楽しいのかもしれないな」と判断して、それに合った感情を生み出そうと働き始める…というのです。

なんだか、ちょっと健気で面白いですよね。

私たちはつい、「心」が上で「身体」が下、つまり「心→身体」という一方通行の関係だと思い込みがちです。

でも実際には、「身体→心」という逆方向の矢印も、確かに存在するのです。

【心と身体の双方向ループ】

-

心 → 身体 (正規ルート:難しい時もある)

-

身体 → 心(裏ルート:簡単で、誰でもできる)

私たちは、この「裏ルート」をもっと気軽に、もっと上手に活用していいんです。

これは、自分の機嫌を自分でとるための、いわば「裏技」。

意志の力がほとんど要らないのが、嬉しいところです。

【今日からできるアクション】

-

デスクワーク中、1時間に1回でいいので、天井を「あー」っと見上げるように、ぐーっと伸びをしてみる。

-

誰かと話す時、ほんの1ミリでいいので、意識して口角を上げてみる。

-

歩く時、いつもより少しだけ背筋を伸ばし、ほんの少しだけ大股で歩いてみる。

スキル②【思考のクセに気づく】その悩み、事実?認知行動療法で「しんどい考え方」を手放す方法

一度ネガティブなことを考え始めると、頭の中でぐるぐると同じ言葉がエコーし続けて、抜け出せなくなる…。

まるで、自分だけの暗いトンネルに入り込んでしまったような、あの息苦しい感覚。

そんな経験、誰にでもありますよね。

アランは、こう言っています。

悲観主義は気分に属し、楽観主義は意志に属する。

これはつまり、悲観的な考えが自動的にふわっと湧き上がってくるのは仕方のない「気分」の働きだけど、そこから楽観的な見方を”選ぶ”ことは、私たちの「意志」でできるんだよ、ということです。

この考え方は、現代の心理療法である「認知行動療法(CBT)」の考え方に、とてもよく似ています。

認知行動療法では、

「私たちの感情は、起きた出来事そのものではなく、その出来事をどう捉えるか(認知)によって決まる」

と考えます。

つまり、私たちを苦しめているのは、目の前の出来事そのものよりも、無意識のうちに何度も繰り返してしまっている「考え方のクセ」なのかもしれない、ということですね。

このクセに気づき、修正するための最も重要なスキルが「メタ認知」です。

難しく聞こえるかもしれませんが、要は「思考の実況中継」をしてみる、ということ。

「あ、今わたし、まだ起きてもいない未来を心配して、不安になってるな」

「今、SNSを見て、他人と自分を比べて、勝手に落ち込んでいるぞ」

というように、頭の中の自分を、もう一人の自分が少し離れた場所から「あー、やってるなー」と冷静に観察して、言葉にする感覚です。

不思議なもので、

この「気づく」という行為自体が、思考の暴走を止める強力なブレーキになるんですね。

【「思考のクセ」を手放す2ステップ】

-

ステップ① 書き出してみる

モヤモヤした時は、頭に浮かんだことをそのままノートに殴り書きでもいいので、書き出してみましょう。「自分はダメだ」とか「どうせうまくいかない」とか。

思考を「見える化」するだけで、それと少し距離が取れて、客観的に捉えやすくなります。

-

ステップ② 優しく反論してみる

書き出した言葉に対して、「…本当にそうかな?」「100%そうだと言い切れる?」「ひょっとしたら、別の見方もできないかな?」と、自分の中の優しい弁護士になったつもりで、少しだけ反論を試みます。これは相手を打ち負かす討論じゃなくて、あくまでカチコチに凝り固まった視点を「ほぐす」ための、優しいマッサージみたいなものです。

これは心の筋トレですから、すぐに完璧にできなくても全く問題ありません。

続けるうちに、確実に思考の回路はしなやかに変わっていきますよ。

スキル③【「今」に帰ってくる】スマホ疲れの心を癒す。マインドフルネスで目の前のことに集中する習慣

仕事中もスマートフォンの通知がチラチラと気になり、食事中もSNSをチェックし、お風呂に入ってまで明日の仕事のことを考えてしまう…。

意識が、常に「ここではないどこか」に飛び散っていて、心が本当に休まる暇もない。

これが、現代人の多くが抱える「脳の疲れ」の正体です。

私たちの不安のほとんどは、すでに終わった過去への後悔か、まだ来ていない未来への心配事から生まれていますからね。

アランは、職人が道具を巧みに操り、黙々と仕事に打ち込む姿に、幸福の原型を見出しました。

これは、心理学で言う「フロー体験」や、近年注目されている「マインドフルネス」の状態と、とてもよく似ています。

これらの状態が、ストレスを軽減し、私たちの幸福感を高めることは、科学的にも証明されています。

つまり、

幸福は、何かを達成した「結果」として得られるものだけではなく、何かに夢中になっている「過程(プロセス)」そのものに宿っている、

ということ。

この考え方は、私たちを「何かを達成しなければ幸せになれない」という、あの息苦しい結果主義のプレッシャーから、解放してくれるんです。

【「今、ここ」に帰ってくるための簡単な習慣】

-

シングルタスクを宣言する

「今から15分だけ、この作業に集中する」と心に決めて、スマホを機内モードにしてみる。たったそれだけで、脳のパフォーマンスと心の静けさは驚くほど回復します。

-

五感を味わう食事

毎日の食事の、最初の一口だけでもいいので、その食べ物の「香り」「食感」「温度」「味」を、じっくりと味わうことに意識を集中させてみてください。 -

「触感」に集中する

食器を洗う時の水の温度や、洗濯物を畳む時の布のやわらかな感触、キーボードを打つ指先のカチカチという感覚など、日常の何気ない動作の「触感」に、ふと意識を向けてみる。

たったこれだけでも、様々な場所に飛び散っていたあなたの意識が、「今、この瞬間」にすっと戻ってくるのを感じられるはずです。

【この章のポイント】

スキル①(身体) 心が疲れたら、まず身体(表情・姿勢)を動かしてみる「裏技」を使う。

スキル②(思考) ネガティブ思考は「性格」ではなく「クセ」。実況中継することで客観視できる。

スキル③(集中) 幸福は未来にあるのではなく、「今、ここ」に集中するプロセスの中に宿る。

【シーン別】アラン『幸福論』の効果的な使い方!日常の「しんどい」を乗り越える実践例

さて、ここまでの章で、心を楽にするための3つの基本的なスキルを手に入れましたね。

この章では、それらの道具を、私たちの日常でよくある、あの「あー、しんどいな…」と感じる場面で、どうやって具体的に使えばいいのかを見ていきましょう。

「なるほど、あの場面でこう考えれば、少しは気持ちが楽になるのかも!」

そんな風に、あなただけの「心の指針」を見つけるお手伝いができれば、私も嬉しいです。

Case1【対人関係のストレス】苦手な人と接する時に、自分の「ごきげん」を守る思考術

苦手な上司の、あの嫌味な一言で、一日中気分がずーん…と台無しになってしまう。

家族の不機嫌な態度に、こちらの心までどんよりと曇ってしまう。

そんな風に、他人の感情によって、自分の大切な心が乗っ取られてしまうのは、本当にしんどいですよね。

これは、「感情のもらい事故」。

自分は安全運転しているのに、相手の不注意で心が傷ついてしまう。

なんとも理不尽なことです。

アランの教えは、こうした「もらい事故」を未然に防ぐための、心のバリアを張る技術とも言えますね。

【「感情のもらい事故」から自分を守る2ステップ】

ステップ① まず、物理的に距離をとる(身体スキル)

嫌なことを言われたり、不機嫌な空気に触れたりしたら、まずはその場から物理的にすっと離れるのが一番です。

「すみません、少しお手洗いに」

「あ、飲み物を取ってきますね」

どんな理由でも構いません。

たった数分間だけでもその場を離れることで、感情の直撃をふわりと避けることができます。

そして、鏡の前でこっそり口角を上げてみたり、誰も見ていないところでぐっと背筋を伸ばしたりして、身体の状態をリセットしてしまいましょう。

これは、心のダメージを最小限に食い止めるための、賢い「応急処置」です。

ステップ② 「心の境界線」を引く(思考スキル)

次に、頭の中でそっと「心の境界線」を引きましょう。

「そのイライラは、あの人の問題(課題)であって、私の価値とは一切、何の関係もないな」

「相手が勝手に雨を降らせているだけだ。私がずぶ濡れになる必要はない。私は私の心の傘をさせばいいや」

これは、アドラー心理学でいう「課題の分離」にも近い考え方ですね。

相手の感情は相手のもの、自分の感情は自分のもの。

この、当たり前だけど忘れがちな事実を、改めて自分に優しく言い聞かせてあげるのです。

他人の不機嫌の責任まで、あなたが背負う必要は、本当に全くないんですよ。

あなたは、あなたの「ごきげん」を守ることだけに、集中していいんですから。

Case2【SNS疲れ】他人と比べて落ち込む気持ちが楽になるアランの考え方

友人の結婚報告、同僚の昇進、誰かの華やかな海外旅行の写真…。

SNSを開くたびに、キラキラした情報が目に飛び込んできて、「それに比べて自分は…」なんて、無意識のうちに自分を値踏みして、静かに落ち込んでしまう。

この、他人との比較から生まれる苦しみは、現代を生きる私たちにとって、本当に根深い問題ですよね。

アランならきっと、こう言うでしょう。

「その、他人と自分を比べる土俵から、ひょいと降りてしまえばいいじゃないか」

と。

【「比較の土俵」から降りる2ステップ】

ステップ① SNSの「からくり」を理解する(思考スキル)

まず大前提として、私たちがSNSで見ているのは、その人の人生の「ありのままの姿」ではない、ということを思い出しましょう。

SNSとは、いわば「人生のハイライトだけを切り取った、キラキラの予告編集」みたいなものです。

誰だって、自分の人生で一番うまくいっている瞬間、一番輝いている瞬間を編集して、見せたいものですから。

私たちは、そんな

他人の「予告編」と、自分の舞台裏やNGシーンまで全部含めた「本編の全て」を比べて、勝手に落ち込んでいる。

…これって、冷静に考えたら、あまりにもフェアじゃない勝負だと思いませんか?

ステップ② 「自分の映画」の主人公に戻る(「今、ここ」スキル)

比較の不毛さに気づいたら、次は意識的に「自分の人生」に集中する時間を取り戻しましょう。

他人の映画をぼんやりと観客席から眺める時間を少しだけ減らして、その時間で「自分の映画の、今のワンシーン」を豊かにすることに、意識を向けてみるのです。

-

丁寧に淹れたコーヒーを、その香りや温かさと一緒に、五感でじっくりと味わってみる。

-

ずっと読みたいなと思っていた本を、たった1ページだけでもいいから開いてみる。

-

部屋の中でずっと気になっていた、あの場所を、5分だけ掃除してみる。

どんな些細なことでも構いません。

大切なのは、他人の物語の観客でいる時間をやめて、自分の物語の主人公に、ちゃんと戻ってきてあげることです。

あなたの人生の主役は、他の誰でもなく、あなた自身なのですからね。

Case3【将来への不安】プレッシャーで動けない時、アランならどう考え、一歩を踏み出すか

「大きな仕事を前に『失敗したらどうしよう』という不安で、何も手につかない…」

「新しいことに挑戦してみたいけど、うまくいく保証がないから、最初の一歩が踏み出せない…」

まだ起きてもいない未来への不安が、まるで大きな灰色の壁のように目の前に立ちはだかり、動けなくなってしまう。

この「不安によるフリーズ状態」も、本当に苦しいものです。

アランの「楽観主義は意志に属する」という言葉は、こういう時にこそ、私たちの背中をそっと押してくれます。

ただし、これは「根拠もなく『大丈夫、絶対うまくいく!』と自分に言い聞かせること」ではありません。

それはただの気休めで、下手をすると余計にプレッシャーになってしまうこともありますから。

アランが言う「意志」とは、

「未来がどうなるかなんて誰にも分からない。だからこそ、今、自分にできることだけに集中しよう」と、静かに”決める”ことなのです。

【「不安の壁」を乗り越える2ステップ】

ステップ① 「結果」と「行動」を頭の中で切り離す(思考スキル)

まず、あなたの心をがんじがらめにしているものを、2つに分けてみましょう。

-

コントロールできない「結果」 プロジェクトが成功するか、試験に合格するか、他人にどう評価されるか。

-

コントロールできる「行動」 今から資料を1ページ作る、参考書を1問解く、誰かに相談のメールを送る。

私たちの不安は、コントロールできない「結果」を、どうにかしてコントロールしようとするところから生まれます。

ですから、まずは勇気をもって、「結果」のことは一度、ふわっと空の彼方に放り投げてしまいましょう。

そして、

100%自分でコントロールできる「行動」だけに、意識の焦点をきゅっと絞るのです。

ステップ② 絶対に失敗しようがない「最初の一歩」を踏む(「今、ここ」スキル)

不安で動けない時は、行動のハードルを、「え、こんなことでいいの?」と自分でも笑ってしまうくらい、究極に下げてみるのがコツです。

-

「企画書を完成させる」ではなく、「とりあえずPCを開いて、タイトルだけ入力してみる」

-

「部屋全体を片付ける」ではなく、「机の上のペンを1本だけ、元の場所に戻してみる」

アランが、職人が黙々と手を動かす姿に価値を見出したように、大切なのは立派な結果ではありません。

「今、自分は手を動かしている」という、そのささやかな充実感そのものなのです。

その小さな一歩が、カチコチに凍りついていたあなたの心をじんわりと溶かし、確実な次の一歩へと繋げていってくれますよ。

【この章のポイント】

対人関係 「物理的な距離」と「心の境界線」で、自分のごきげんを守る。

SNS疲れ 他人の「予告編」と自分の「本編」を比べない。自分の物語の主人公に戻る。

将来への不安 コントロール不能な「結果」は手放し、コントロール可能な「行動」に集中する。

【挫折防止】アラン『幸福論』が効果ないと感じる前に。実践を阻む3つの「心のブレーキ」

さて、ここまで色々なスキルや考え方をお伝えしてきましたが、もしかしたら、心のどこかで、こんな風に感じているかもしれません。

「言っていることは、頭ではわかる。…うん、わかるんだ。でも、それができたら苦労しないんだよなあ…」

その感覚、痛いほどよくわかります。

新しい習慣を始めようとしては、気づけば元通り…ということを、それこそ数え切れないほどの繰り返し。

そして、それは決して、あなたの意志が弱いからではないんです。

私たちの心には、変化しようとする時に、無意識のうちに作動してしまう、強力な「安全装置」のようなブレーキが、生まれつき備わっているんですね。

この章では、そのブレーキの正体を一緒に見つめ、その上手な「ゆるめ方」を考えていきましょう。

これを知っておくだけで、うまくいかない自分を責めることが、きっと、ぐっと少なくなるはずですから。

ブレーキ①「完璧にやらなきゃ」という思い込みが、あなたを疲れさせていませんか?

この記事に書かれていることを、「よし、全部ちゃんとやらなきゃ!」と意気込んで、なんだか新しい宿題が増えたように感じて、かえってどっと疲れてしまった…。

もしあなたがそう感じているとしたら、それはあなたがとても真面目で、誠実な証拠です。

でも、その「〜べき」という考え方が、時として私たちを一番疲れさせてしまうんですよね。

これは「完璧主義」という思考のクセから来ています。

「100点か0点か」で物事を判断してしまい、少しでもできないと「ああ、もう全部ダメだ」と感じてしまう、とてもデジタルな、融通のきかない考え方です。

ここで、ぜひアランの『幸福論』に対する捉え方を、少しだけ変えてみませんか。

これは、

100点満点を取るべき「教科書」ではありません。

これは、あなたが困った時に、いつでも開ける「お守りが入った道具箱」みたいなものなんです。

大切なのは、箱の中の道具を全部使いこなすことではありません。

今のあなたが「これなら、ちょっと使えそうだな」「試してみようかな」と感じる、たった一つの道具を、そっとポケットに入れて持ち帰ること。

それだけで、もう十分すぎるくらいなんですよ。

まずは「3日間だけ、朝に伸びをすることだけやってみようかな」というように、「お試し」とか「実験」くらいの、軽い気持ちで始めてみてください。

うまくいかなくても、それは「失敗」ではありません。

「ふむ、こういうやり方は、今の自分にはあまり合わないんだな」という貴重な「データ」が取れただけのこと。

そんな風に、どうか、いつも頑張っているあなた自身に、もっと優しくなってあげてくださいね。

ブレーキ②「ネガティブな感情はダメ」という自己否定が、心を余計にしんどくする

「アランの教えを学んだのに、またクヨクヨと不安になってしまった…」

「笑顔でいようと決めたのに、悲しい気持ちがどうしても消えないじゃないか…」

そんな風に、心の中にネガティブな感情が湧き上がってきた時、「こんなんじゃダメだ」と自分を責めてしまうことはありませんか?

まるで、心の中に「ポジティブ警察」がいて、少しでもネガティブな感情を見つけると、厳しくサイレンを鳴らしてくるような感覚。

これは、本当に苦しいものです。

ここで明確にしておきたいのは、

アランが問題にしたのは、悲しみや不安といった「感情そのもの」では決してない

ということです。

彼が問題視したのは、悲しみにどっぷりと浸り続けるという「態度」、

つまり、自ら不幸の椅子にどっかりと座り続けるという「意志の放棄」だったんですね。

-

感情 雨が降る、風が吹くのと同じで、自然に湧き上がってくるもの。コントロールは難しい。

-

態度 その雨の中で、傘をさすか、濡れたままでいるか。これは自分で「選択」できる。

つまり、ネガティブな感情が湧いてくること自体は、全く悪いことではないんです。

むしろ、それは人間として、とても自然で健康な証拠。

感情を「あなたに大切なことを伝えに来た、メッセンジャー」と捉えることをお勧めします。

不安というメッセンジャーは、「何か準備が足りていないことはないかい?」と、注意を促しに来てくれているのかもしれません。

悲しみというメッセンジャーは、「それは、あなたにとって本当に大切なものだったんだね」と、自分の心のありかをそっと教えに来てくれているのかもしれません。

無理に追い返そうとせず、一度「そうか、知らせてくれてありがとう」と、心の中で静かに受け取ってみましょう。

そして、感情の波に飲まれそうになったら、

ただ

「今、私は不安を感じているな」

と、その感情に名前をつけてあげる(ラベリングする)だけでも、ずいぶんと気持ちが楽になるはずです。

ブレーキ③「変わりたい、でも怖い」という無意識の抵抗と、その優しい向き合い方

「よし、明日から新しい自分になるぞ!」と意気込んでみても、気づけば三日後には、すっかり元の自分に戻っている…。

そんな経験を繰り返すたびに、「なんて自分は意志が弱いんだ」と、がっかりしてしまいますよね。

でも、本当に安心してください。

それは、あなたの意志の弱さが原因では、決してありませんから。

私たちの心と身体には、「ホメオスタシス(恒常性)」という、変化に抵抗し、慣れ親しんだ状態を維持しようとする、非常に強力な働きが備わっています。

これは、体温を一定に保ったりするのと同じ、生命を維持するための本能的な「安全装置」なんです。

私たちの脳は、たとえ現状に不満があったとしても、未知の変化を「危険かもしれない」と判断し、無意識のうちに元の安全な(と感じる)場所へとぐいっと引き戻そうとするんですね。

ですから、「三日坊主」は、意志の弱さの証明ではなく、あなたの安全装置が正常に作動している、健康な証拠だとも言えるんです。

この無意識の抵抗勢力と、正面から戦って勝つのは至難の業です。大切なのは、戦うのではなく、“手なずける”こと。

まるで、変化を怖がっている、臆病なもう一人の自分に、優しく語りかけるようなイメージです。

「大丈夫だよ、そんなに大きく変わるわけじゃないから」

「ちょっとだけ、お試しでやってみるだけだからね、怖くないよ」

そして、この脳の安全装置が作動しないくらい、究極に小さなステップ(ベイビーステップ)で始めるのが、何よりのコツになります。

「毎日30分散歩する」という目標が三日坊主で終わるなら、

「とりあえず、玄関で靴を履いてみる」。

それだけで、その日はもう100点満点です。

脳をうまく騙すくらいの、そんな小さな変化。

それが結局は、一番確実で、一番遠くまで行ける近道になるのですから。

【この章のポイント】

ブレーキ①(完璧主義) 100点を目指さなくてOK。「お試し」気分で、たった一つから始めてみる。

ブレーキ②(自己否定) ネガティブな感情は悪者ではない。戦わずに「ありがとう」と受け取ってみる。

ブレーキ③(現状維持) 変われないのは本能のせい。「脳を騙す」くらい小さな一歩から始める。

【深掘り】アラン『幸福論』の効果を最大化する知識。アドラー心理学との違いとは?

ここまでの章で、あなたはすでに、アランの教えを日常で活かすための、たくさんの実践的な道具を手に入れました。

この最後の章では、もう少しだけ深く掘り下げて、その道具をさらに使いやすく、あなただけの特別なお守りにするための知識を共有したいと思います。

特に、日本で広く知られているアドラー心理学と比較することで、アランの思想が持つ、ユニークで、そしてなんとも温かい本質が、よりはっきりと見えてくるはずですから。

よくある失敗談から学ぶ。アラン『幸福論』を誤解しないための3つのポイント

実践を続けていく中で、「あれ、なんだか思っていたよりもしんどいな…」と感じることがあるかもしれません。

それは、アランの教えを少しだけ、本来の意図とは違う形で、窮屈に受け取ってしまっているサインかもしれませんね。

よくある失敗談から、そのヒントを探ってみましょう。

失敗談①「笑顔」が、いつのまにか仮面になってしまった

「無理やり笑顔を作っていたら、なんだか自分の本当の気持ちが分からなくなってしまって…。心が麻痺したように、ただただ疲れてしまったんです」

あぁ、これはつらい。

感情に無理やり蓋をして、形だけを真似てしまったケースですね。

アランが伝えたかったのは、「身体の動きに、心を少しだけふわりと引っ張り上げてもらう」という、優しい感覚なんです。

笑顔を作るのが難しい日は、無理に笑う必要なんて全くありません。

ただ、窓の外の空を見上げて、ふーっと深呼吸する。

それだけでも、身体は少しだけ上を向き、心もそれに続いてほんの少しだけ軽くなるはずです。

大切なのは、身体に優しく意識を向ける、その行為そのものなのですから。

失敗談②「思考の敵」と、一日中戦い続けてしまう

「『ネガティブなことを考えちゃダメだ!』と思えば思うほど、その考えが頭から離れなくなって、一日中そのことで頭がいっぱいになってしまいました…」

これも、よくある落とし穴です。

自分の思考を「敵」とみなし、力ずくで追い出そうとして、逆にそれにエネルギーを与えてしまっている状態ですね。

思考というのは、消そうとすればするほど、しぶとく抵抗する、あまのじゃくなところがあるんです。

大切なのは、戦うことではありません。

ただ、その思考がそこにあることを「あ、いるな」と認め、静かに「眺める」こと。

まるで、空に浮かぶ雲が、ただゆっくりと通り過ぎていくのを眺めるように。

執着さえしなければ、思考は勝手に流れて、いつの間にか消えていきます。

失敗談③「幸福」が、いつのまにか新たな義務になってしまった

「『幸福で”なければならない”』『いつもごきげんでいなきゃいけない』。そう思うと、なんだか息苦しくなってしまって…」

これが、もしかしたら最も大切なポイントかもしれません。

アランの教えは、あなたを縛るための新しいルールや義務では、断じてありません。

これは、あなたが苦しい時に、いつでも頼れる「心の杖」や「ちょっとした避難場所」のようなもの。

使うも使わないも、完全にあなたの自由。

本当にしんどい時は、何もしなくていいんです。

ただ、心を少しだけ楽にするための選択肢が、自分の引き出しの中にちゃんと用意されている。

その事実が、あなたをそっと支えるお守りになるのです。

アドラーの「課題の分離」と比較してわかる、アランの幸福論が持つ究極のやさしさ

「嫌われる勇気」などで、日本でも広く知られるようになったアドラー心理学。

アランの思想と似ている部分も多く、「どう違うの?」と感じる方もいるかもしれませんね。

「幸福は、自分の心が決めること」

「他人の評価や機嫌に、自分の心を振り回されてはいけない」

確かに、この力強いメッセージは、アランもアドラーも共有する、大切な土台です。

では、両者の決定的な違いはどこにあるのでしょうか。

私は、それは「幸福へのアプローチの順序」にあると考えています。

- アドラー心理学のベクトル

アドラー心理学では、「自己受容」を土台とし、「他者信頼」を経て、最終的な幸福の指標として「共同体感覚」を位置づけます。

これは、他者と関わり、共同体の一員として貢献できていると感じることに、人間の最も大きな幸福があるという考え方です。

このため、アドラーはあくまで「他者との関係性の中でいかに幸福を見出すか」を重視する、少しだけ外向きのベクトルを持つアプローチと言えます。

- アラン幸福論のベクトル

一方でアランは、より徹底して内向きです。

他者とどう関わるか、という以前に、まず「自分一人のごきげん」を、自分の力で確立することを何よりも優先します。

誰がいなくても、どんな環境でも、まず自分の心のコップを、自分で静かに満たす。

これが全てのスタート地点だと考えているんですね。

どちらが優れている、という話では全くありません。

ただ、心が疲れ果てて、他人のことまで考える余裕が全くない時。

アドラーの言う「他者貢献」という言葉が、少しだけ重荷に、そして遠いものに感じてしまう時もあるかもしれません。

そんな時、アランの「いいんだよ。まず、あなた自身の機嫌のことだけを考えなさい」というメッセージは、究極のやさしさとして、私たちの心にじんわりと染み渡るのではないでしょうか。

それは、誰にも迷惑をかけることなく、自分一人だけで静かに完結できる、最も小さく、しかし最も確実な、幸福への第一歩なのです。

(参考文献・引用元一覧)

この記事は、筆者の経験と考察に加え、以下の信頼できる情報源を参考に執筆しました。

これからさらに深く学びたいと感じたなら、ぜひこれらの原典にも直接触れてみてください。

あなただけの、新たな素晴らしい発見がきっとあるはずです。

-

主要文献

-

アラン (著), 白井 健三郎 (翻訳) 『幸福論』 (集英社文庫)

-

-

関連分野の参考情報

-

認知行動療法: 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」

-

フロー体験: ミハイ・チクセントミハイ (著) 『フロー体験 喜びの現象学』

-

アドラー心理学: 岸見 一郎, 古賀 史健 (著) 『嫌われる勇気』

-

【この章のポイント】

アランの教えは「義務」ではない。苦しい時に使える「お守り」のようなもの。

アドラー心理学と比較すると、アランはまず「自分一人のごきげん」を最優先する。

心が疲れている時、アランの思想は「究極のやさしさ」として心に寄り添ってくれる。

まとめ『幸福論』の効果を手にし、今日から幸福を”創る”

たくさんの情報を、真剣に受け取ろうとしてくださったあなたのその姿勢こそが、すでに幸福を”創る”ための、何より大切な第一歩です。

もう、お分かりいただけたかもしれませんね。

私たちは、幸福を追いかけて、どこか遠くまで探しに行く必要はなかったのです。

幸福は、あなたの外側にはありません。

それは、あなたの内側で、

あなたの手によって、今この瞬間から”創り出す”ことができるものだったのです。

アランが教えてくれるのは、特別な魔法なんかじゃありません。

それは、自転車の乗り方を覚えるように、練習すれば誰でも少しずつ身につけられる、素朴で、しかしとても力強い「技術」です。

この記事でご紹介したたくさんの道具を、どうか「全部やらなきゃ」なんて思わないでくださいね。

そんな必要は全くありませんから。

疲れたら、身体から心をほぐしてみる道具。

嫌な考えが浮かんできたら、それを少し離れた場所から眺めてみる道具。

ざわついて落ち着かない心に、静けさを取り戻す道具。

あなたが、この道具箱の中から、たった一つでも「これなら、今の自分にも試せそうかな」と思えるものを見つけてくれたなら100点満点。

私にとっても、大成功です。

さて、最後に一つだけ。

スマートフォンをそっと机の上に置いて、一度だけ、あなたのペースでゆっくりと深呼吸をしてみてください。

そして、窓の外の空の色や、部屋の中を流れる空気の肌触りを、ほんの数秒間だけでいいので、じっくりと味わってみる。

ただ、それだけでいいんです。

それが、有名な哲学者のためのものではなく、他の誰のためでもない、あなた自身の人生を、あなた自身の手で、豊かに”創り始める”、記念すべき確かな第一歩になるはずですから。

あなたの人生は、あなたが主人公です。

その日々の機嫌を、誰かや何かに明け渡してしまう必要なんて、これっぽっちもありません。

もしまた辛くなったり、道に迷ったりしたら、いつでもこの場所へ帰ってきてください。

何度でも、幸福を“創る”練習をしましょう。

あなたの毎日が、穏やかで、あなたらしい優しい色に輝くことを、心の底から願っています。

【こちらの記事も読まれています】

【この記事のポイント】

幸福は「探す」ものではなく、日々の実践によって「創る」ものである。

心を変えるのが難しい時は、身体(表情・姿勢)からアプローチする「裏技」が有効。

ネガティブな思考や感情は「敵」ではない。上手に距離をとり、手なずけることができる。

どんな時も、あなたはあなたの「ごきげん」を最優先していい。それが全てのはじまり。

このブログでは、他にも「豊かさや、幸せになる方法」をテーマに、様々な考え方や心の持ち方について探求しています。もし、もう少しだけ心の探求を続けてみたいと感じたら、こちらの記事も覗いてみてくださいね。きっと、新たな発見があるはずです。