あなたの思考は「袋小路」にはまっていないかな?

A案とB案、どちらも良いところと悪いところがあって、思考がぐるぐる回ってしまう。対立する意見を前にして、どうすればいいか分からなくなること、あるよね。

その“対立”こそが、あなたを次の段階へ引き上げる、最高のきっかけに変わるんだよ。

この記事では、一見すると難解な哲学を、あなたが明日から使える3つの「思考の型」として、誰よりも分かりやすく、丁寧にお話ししよう。

なぜなら、彼の考えは、物事がより良く発展していくための、いわば“世界の法則”そのものに基づいているからだね。

どうぞ、その思考の新しい扉を、一緒にそっと開けてみようか。

SNSを開けば、白か黒か、0か100かで意見がぶつかり合う光景に、なんだか息苦しくなったり。

リモートワークでの短いテキストのやり取りで、相手の真意が掴めず、妙なすれ違いが生まれたり。

私たちの日常は、案外、大小さまざまな「対立」で満ち溢れているものだよ。

A案には勢いがあるけれど、大きなリスクが潜んでいる。 B案はとても堅実だけど、どうにもインパクトに欠ける。

そんな板挟みの中で、思考がぐるぐると同じ場所を回り、動けなくなってしまう。

彼の反対意見は、頭では正しいと分かっている。 でも、心がざらついて、どうしても素直に受け入れられない自分がいる。

そんな経験、あなたにも、きっとあるんじゃないかな。

もし。

もし、その行く手を阻む「対立」こそが、あなたを次のステージへと引き上げてくれる“最高の素材”なのだとしたら、どうだろう。

この記事では、一見すると難解に思えるヘーゲルの思想を、あなたが明日から使える「最強の思考ツール」として、誰よりも分かりやすく、丁寧にお話ししていきたいと思うよ。

安心して。これは哲学の難しい講義ではないからね。

彼の思想の核心を、具体的な「3つの思考の型」に落とし込み、あなたが日々直面する問題解決の、確かなヒントを提供するためのものだよ。

少しだけ遠回りに思えるかもしれないけれど、前半ではその「道具の設計図」にあたる思想の全体像を、一緒に見ていこう。この設計図を先に理解しておくことで、後半であなたが手にする道具(思考の型)を、驚くほど自在に、そして深く使いこなせるようになるはずだからね。

この記事を読み終える頃には、あなたは思考の袋小路を抜け出し、対立を乗り越え、より高い次元の結論を生み出すための「思考の螺旋階段」を、きっと自らの足で登り始めていることだろう。

【要点解説】ヘーゲルの思想 “意識”を主人公にした壮大な成長物語

さて、ここからはヘーゲルの思想そのものに、少しずつ足を踏み入れていこうかな。

彼の哲学は、巨大な森のようだね。どこから手を付ければいいか、迷ってしまうかもしれない。

でも、大丈夫。

どんなに大きな森にも、必ず歩きやすい最初の小道があるものだよ。

この章では、ヘーゲルの思想が「どんな動機から始まり、誰を主人公にして、どこへ向かおうとしたのか」という、全体の地図を、共有していきたいと思っているよ。

全ての始まりは「カントの壁」。ヘーゲルはなぜ満足できなかったのか?

ヘーゲルの思想は、彼より少し前の時代に生きた、偉大な哲学者イマヌエル・カントが築いた、一つの大きな結論から始まるんだ。

それは、

「人間には、世界の“本当の姿”そのものを知ることはできない」

という、高く、そして揺るぎない“壁”。

ヘーゲルは、この壁を前にして、どうしても満足ができなかった。彼の壮大な思索は、この壁をどうにかして乗り越えようとする、強い情熱から始まったんだね。

一体、どういうことなのだろう。

カントは、私たち人間が認識できるのは、あくまで私たちの感覚や思考の形式を通して現れた「現象」の世界だけであり、その背後にある「本当の姿(物自体)」は知り得ない、と考えた。

これは、人間の知性がどこまで届くのか、その限界をわきまえる、とても誠実で謙虚な考え方だね。

しかし、ヘーゲルはここに、鋭い問いを投げかけるんだ。

「もし、世界の外側にある『本当の姿(物自体)』を知ることができないと断言するなら、私たちはなぜ、その『知れないもの』があると、そもそも認識できるのだろうか?」

と。

彼は、知性の限界を定めること自体、知性がその限界を乗り越えようとする運動を内包していると考えたんだ。ヘーゲルの壮大な思索は、この内と外の区別を乗り越え、自己発展していく意識の道筋を描き出すことにあった。

どんな偉大な考えにも、次の時代の誰かが「本当にそうだろうか?」と、ふと問いを立てる。

そうやって人間の知性は、ゆっくりと、まるで螺旋階段を登るように、発展してきたのかもしれないね。

思想の主役は「意識」。経験を通して自分を知っていくプロセスとは

では、カントの壁の先を目指す、この壮大な探求の主役は誰なのだろう。

どこか遠い世界の神様のような存在ではないよ。

ヘーゲルが主役として据えたのは、私たち一人ひとりの中にある「意識」、あるいは「精神」と呼ばれるものなんだ。

彼の代表的な著作である『精神現象学』という本は、その名の通り、まさにこの「“意識”の成長の記録」を描いたもの。

「現象学」という言葉が少し難しく聞こえるかもしれないね。

これは「意識が、生まれてから様々な“現象”を経験していく道のりを描いた学問」と捉えると、少しだけ、身近に感じられるんじゃないかな。

少し、想像してみて。

生まれたばかりの赤ん坊の意識は、自分と世界の区別さえ曖昧だ。

でも、硬い柱に「こつん」と頭をぶつけて「痛い」と感じる。

その生々しい経験を通して、自分と自分以外のもの(世界)があることを、身体で学んでいく。母親との関わりの中で、他者という存在を知り、その中でぼんやりと「自分」という意識が芽生えていく。

そう、私たちの意識は、様々な“対立”や“矛盾”を経験し、それを乗り越えることで、より高いレベルの自己認識へと成長していく。

これこそが、ヘーゲルの思想が捉えようとした、最も基本的な心の動きなんだよ。

どうだろう。彼の哲学は、私たちの日常から遠く離れた、難しいだけの話ではないんだね。

むしろ、「私たちが悩み、学び、時には傷つきながらも成長していく心のプロセスそのもの」を、壮大なスケールで解き明かそうとした、本当はとても身近なテーマを扱っているんだ。

最終ゴール「絶対精神」とは?人類の知性が目指す究極の到達点

さて、私たちの「意識」が成長していくこの物語は、一体どこへ向かっていくのだろうか。

その壮大な物語の最終ゴールとして、ヘーゲルが設定したのが「絶対精神」というものだよ。

これは、個人の意識の成長物語を、人類全体の歴史という、ぐっと大きなスケールにまで拡大したものだと考えてみて。

ヘーゲルによれば、人類の「精神」は、まず個人の意識から始まり(主観的精神)、社会的な法や国家(客観的精神)へと発展し、そして最終段階である「絶対精神」に至る。

そして、この「絶対精神」の段階もまた、自己認識の深さによって以下の三つの段階に分かれる、と彼は考えたんだ。

芸術 ピラミッドやギリシャの彫刻のように、感覚的なモノの形を通して、世界の真理を表現しようとする段階。

宗教 神や聖書の物語のように、心の中のイメージ(表象)の形を通して、真理を表現しようとする段階。

哲学 あらゆるモノやイメージから解放され、純粋な論理(思考)によって、真理そのものを直接捉えようとする最終段階。

この三つの段階は、人類の精神が、より抽象的で、より自由な形で真理を認識していく成長のプロセスを示しているんだ。

そして「絶対精神」とは、人類の精神が、この哲学という最終段階に至り、世界の全ての法則と、自分自身の歴史の意味の全てを、完全に理解し尽くした究極の自己認識の状態だよ。

…少し、話が壮大すぎると感じたかな?

これはあくまでヘーゲルが描いた、壮大な知性の探求のゴールだ。

ただ、私が思うに、大切なのはゴールそのものよりも、そこへ向かって「対立を乗り越え、発展し続けていくプロセスにある」ということ。

そのプロセスを理解することこそが、私たちの日常に、じんわりと豊かな視点を与えてくれるはずだからね。

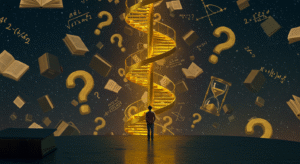

【要点解説】ヘーゲルの思想を動かす核心エンジン「弁証法」の要点解説

前の章で、ヘーゲルの思想が「意識の成長物語」である、というお話をしたね。

では、その主人公である「意識」を成長させ、物語を前へ、前へと進めていく、力強いエンジンは何なのだろうか。

それこそが、ヘーゲルの思想の心臓部とも言える「弁証法」だよ。

この弁証法という考え方を肌で感じることができれば、なぜ彼が「対立」や「矛盾」をそれほどまでに重視したのか、その理由がきっと、すっと腑に落ちるはずだ。

「正・反・合」は単なる三段論法ではない。”螺旋階段”のイメージで本質を理解する

ヘーゲルの思想を動かすエンジン、それが「弁証法」。

しかし、これは単なる「正→反→合」という、乾いた三段論法ではないんだ。

その本質は、物事が対立をバネにして、より高い次元へとひょいとジャンプしていく“螺旋階段”のような、とてもダイナミックな運動だよ。

多くの方が、弁証法を「A案とB案を足して2で割る」といった安易な折衷案や、「賛成・反対・結論」という会議の形式のようなものだと考えているかもしれない。

うん、それも間違いではないんだけど、それではヘーゲルの思想が持つ、本当の面白さや力強さは見えてこない。

彼の考えを、もう少しだけ、じっくりと味わってみようか。

例の「螺旋階段」のイメージで説明するのが、一番しっくりくるかもしれないね。

【正】(テーゼ) まず、ある一つの主張や状態がある。これが、螺旋階段の「最初の1段目」だよ。

例えば、「徹底したコスト削減で、会社の利益を最大化すべきだ」という、きっぱりとした意見があったとしよう。

【反】(アンチテーゼ) 次に、それと真っ向から対立する主張や状態が現れる。これが「次の2段目」だね。

この「反」は、「正」が内包していた矛盾や、見落としていた影の部分を、ぱっと明るく照らし出すんだ。

「いや、目先の利益のためにコストを削りすぎると、製品の質がじわじわと落ちて、長期的な顧客の信頼を失ってしまう」といった反対意見だよ。

【合】(ジンテーゼ) そして、ここが一番面白いところだ。

「正」と「反」は、ぎしぎしと音を立てるように対立するけれど、その緊張関係の中から、両方の主張の“真理”を含みつつ、両者の対立を乗り越えた、全く新しい次元の結論が生まれる。

これが、「一つ上の階にある、より広く見晴らしの良い踊り場」なんだ。

この例で言えば、

「主要機能にだけ絞って品質を極限まで高め、それ以外の部分のコストは徹底的に削ぎ落とした新モデルを開発する」

といった、両者の言い分を活かした、第三の道がそれにあたるね。

このように、弁証法とは、単に横に移動するのではなく、対立をエネルギーにして“上へ登っていく思考法”。

だからこそ、物事は停滞せず、より豊かに、深く発展していくのだとヘーゲルは考えたんだ。

そう考えると、対立というものも、少し違って見えてこないかな。

それは、あなたが今いる場所から、一つ上の階へ上がるための階段が現れた、という合図なのかもしれないよ。

キーワード「アウフヘーベン(止揚)」とは?対立を”否定して、活かして、高める”こと

では、螺旋階段を「登る」という、この創造的な飛躍は、具体的にどのような作用によって起こるのだろうか。

その秘密を解き明かす鍵こそ、ヘーゲル哲学で最も重要と言ってもいいキーワード、

「アウフヘーベン(止揚)」なんだ。

少し聞き慣れない言葉だね。このドイツ語が持つ、一見すると矛盾した三つの意味を知ると、その本質がすっと見えてくるよ。

(1) 否定する(例:古い規則を廃止する)

(2) 保存する(例:大切な書類を保管する)

(3) 高める(例:レベルを引き上げる)

ヘーゲルは、この三つの意味が、まるで一つの動きのように同時に起こるプロセスを「アウフヘーベン」と呼んだ。

つまり、

古い段階が「否定」されつつも、その中に含まれていた本質的な要素はちゃんと「保存」され、全体として新しい次元へと「高められ」る。

この三位一体の作用こそが、弁証法的発展の心臓部なんだね。

自然界の例で考えると、とても分かりやすいかもしれない。

蝶の成長だよ。

地面を這う芋虫は、蝶になるために、一度サナギの中で、芋虫としての自分を完全に「否定」する。ドロドロに溶けてしまう、と。

しかし、芋虫時代に蓄えた生命のエネルギーは、きちんと「保存」されている。そして、そのエネルギーを元にして、空を飛ぶ蝶という、全く新しい次元の存在へと「高められ」るんだ。

芋虫と蝶は、姿かたちは全く違うけれど、命としては繋がっている。古い段階を乗り越えつつも、その本質は活かして、全く新しいステージへとジャンプする。

アウフヘーベンとは、単なる変化ではなく、「創造的な破壊」とでも言うべき、質の高い飛躍のことだよ。

だからこそ、弁証法は安易な折衷案には終わらない。そこが、とても面白いところなんだ。

日常で使えるヘーゲルの思想【明日から試せる3つの思考の型】

さて、ここからは、これまで学んだヘーゲルの少し壮大な思想を、あなたの日常で使える具体的な「思考の型」に、そっと落とし込んでいこう。

哲学は、本棚に飾っておくためのものではなくて、使ってこそ意味がある。私は、ずっとそう考えているよ。

ここで紹介するのは、あなたが明日からすぐにでも試せる、3つの実践的な思考の道具だ。

まずは、あなた一人で、いつでもどこでも実践できる、最も基本的な型から一緒に始めてみようか。

【基本の型】一人で思考を深める「一人弁証法」という思考フレームワーク

新しい企画のアイデアが、どうも浅い気がする。

複雑な問題について、考えがぐるぐると堂々巡りしてしまう。

自分の意見の弱点を、誰かに指摘される前に、自分でそっと把握しておきたい。

こんな時に役立つのが、自分自身の頭の中だけで弁証法的な対話を行う「一人弁証法」という思考のフレームワークだよ。

ただ、一つだけ。

この思考法は、一歩間違えると単なる自己批判に陥って、思考がネガティブな袋小路に入ってしまうことがある。

目的はあくまで「より良い結論を出すこと」。

自分を追い詰めることではない、ということだけ、心の片隅に置いておいてほしいな。

やり方は、とてもシンプル。

紙とペンを用意して、3つのステップを踏むだけだね。

例えば、あなたが「新商品のプロモーション企画」を考えているとしよう。

STEP1:【正】

「よし、影響力のあるトップインフルエンサーに依頼して、一気に認知度を高めよう!」

STEP2:【反】

(ここで、少し意地悪な上司になったつもりで、じっと考えてみる)

「…待てよ。コストが莫大にかかるし、一度きりの投稿では効果が長続きしないかもしれない。それに、最近は広告感が強すぎると、かえって敬遠されるし、炎上のリスクも、ゼロじゃないな…」

STEP3:【合】

「なるほど。では、一人のトップインフルエンサーに賭けるのではなく、熱量の高いファンを持つ複数のマイクロインフルエンサーと、ゆっくり長期的な関係を築くのはどうだろう? コストを抑えつつ、より本質的なファンを育てられるし、リスクも分散できる。うん、これは最初の案よりずっと良いかもしれない。」

どうだろう。

自分の中に意図的に対立する視点(反)を立てることで、最初の考え(正)がアウフヘーベンされ、より堅実で創造的な結論(合)へと高められていく。

これは、あなたの思考を「対話」のように豊かにしてくれるプロセスなんだね。

【応用の型】対立を創造に変えるための「弁証法的な対話術」

一人での思考に慣れたら、次は他者との「対立」を、不毛な争いではなく、創造的なエネルギーに変えるための対話術だ。

ヘーゲルの思想は、私たちのコミュニケーションの質を、驚くほど高めてくれる力を持っているよ。

会議で意見が真っ二つに割れてしまった時。 同僚や家族と、お互いの意見を尊重しつつ、もっと良い結論を出したい時。

そんな場面で、この型はきっとあなたの助けになるだろう。

ただし、これも万能ではないんだ。

これは相手を論破するためのテクニックではないよ。

相手が対話する意思を全く持たず、極度に感情的になっている場合には、残念ながら機能しにくいこともある。その現実を知っておくことが、心の消耗をそっと避けるコツになるんだよ。

目的は「勝ち負け」ではなく「共に創る」こと。

そのための「①受容 → ②提示 → ③統合提案」という3ステップだね。

【受容】

まず、相手の意見を全力で受け止める 相手の意見を否定から入るのではなく、「なるほど、〇〇というお考えなんですね」と、一度自分の言葉で繰り返して受け止める。これは同意ではないよ。

「あなたの主張を、私は正確に理解しましたよ」という、敬意のサインだ。

【提示】

次に、自分の意見を“付け加える” 「その上で」「一方で」といった接続詞を使い、「私は○○・△△という視点も大切だと考えています」と、対立ではなく“並列”の形で、冷静に自分の意見を提示する。

【統合提案】

最後に、“第三の道”を探す問いを投げかける 。

「〇〇さんのご懸念と、私の視点、この両方を満たすような、□〇という新しい方法(第三の案)は考えられないでしょうか?」

と、創造的な問いを投げかけ、相手を問題解決のパートナーへと変えていくんだ。

例えば、営業部と開発部の間で、時々起こる対立で見てみようか。

営業部

「もっと価格を下げないと、競合には絶対に勝てません!」

あなた(開発部)

①【受容】「なるほど。現場の最前線としては、競合に勝つためには価格の優位性が不可欠だ、ということですね。」

②【提示】「その点は重々承知しています。一方で、これ以上価格を下げるために品質を落としてしまうと、長期的なブランドの信頼を損なうリスクがあることも、私たちは懸念しています。」

③【統合提案】「そこでご相談なのですが、現在のモデルの価格は維持しつつ、一部の機能をシンプルにした廉価版のモデルを新たに開発する、というのはいかがでしょうか? それであれば、価格を重視するお客様のニーズにも応えつつ、ブランドの価値も守れるかもしれません。」

このように、対立する意見をただぶつけ合うのではなく、両者の背後にある想いを汲み取り、共に新しい結論を創り出す。これこそが、弁証法的な対話の本質なんだね。

【深化の型】過去の失敗を「成長の羅針盤」に変えるアウフヘーベン的内省術

最後は、あなた自身の内面、つまり過去の経験に弁証法を応用する、最も深く、そして個人的な思考の型だ。

これは、済んでしまった過去を、未来を照らす光へと変えるための技術、と言えるかもしれないね。

過去の失敗を思い出しては、じくじくと胸が痛む時。 自分のキャリアや人生をふと振り返り、これからの心の指針を得たい時。

そんな静かな時間に、この型はきっと役立つはずだよ。

ただ、これも一つだけ。

この内省術は、一歩間違えると、単なる「失敗の正当化」や「都合のいい物語の創作」に陥りがちになるよ。

大切なのは、失敗したという客観的な事実から目をそらさず、そこから何を学び取ったかを、自分に正直に、冷静に抽出することだよ。

前半で解説した「アウフヘーベン」の三つの作用を、ここでもう一度、思い出してみよう。

【正】

過去の自分(否定されるべきもの)を直視する 失敗した時の状況、自分の未熟だった判断や行動を、感情的にならずに具体的に書き出してみる。

これが「正」であり、乗り越えられるべき過去の自分だ。

【反】

現在の自分(得られたもの)を認識する その痛みを伴う経験を通して、何を学んだのか。どんなスキルや視点が得られたのか。あの頃の自分にはなかった、成長できた点を書き出す。

これが、過去を乗り越える力(反)だね。

【合】

失敗の意味を再定義(アウフヘーベン)する 「正」と「反」を踏まえ、「あの失敗は、今の自分を形作るために“必要だった”経験であり、未来の自分にとって〇〇という指針になる」と、失敗の意味を自分の中で再定義する。

ここで、過去が未来への力として昇華(アウフヘーベン)されるんだ。

例えば、「重要なプレゼンで大失敗した経験」について考えてみよう。

【正】 「あの時、準備不足と慢心から、しどろもどろな説明になり、契約を逃してしまった。本当に、未熟だった…」

【反】 「しかし、あの骨身に染みるような悔しい経験のおかげで、どんな小さなプレゼンでも徹底的に準備する習慣がついた。質疑応答への備えも、以前とは比べ物にならないほど入念になった。」

【合】 「結論として、あの失敗は、今の自分の仕事の基準を劇的に引き上げてくれた『最高の予防接種』だった。あれがなければ、もっと大きな失敗をどこかでしていたに違いない。」

過去は変えられないけれど、過去の“意味や捉え方”は、いつでも今のあなたが変えることができる。

それこそが、人間が持つ、本当に素晴らしい力なんだね。

【深掘り解説】ヘーゲルの思想と比較でわかる現代社会

ここまで、ヘーゲルの思想の核心と、それを日常で使うための具体的な方法について、お話ししてきたね。

この章では、少しだけ視点を上げて、彼の思想を他の偉大な哲学者たちと比較してみたいと思う。

そうすることで、ヘーゲルの思想が持つユニークな立ち位置がよりはっきりと見えてくるし、何より、彼らの考えが、現代を生きる私たちの社会や悩みを、驚くほど的確に映し出していることに、きっと気づくはずだよ。

過去の哲学は、現代社会という複雑な絵を読み解くための、とても強力な「レンズ」になるんだね。

カントの「限界」とヘーゲルの「突破」 正解のない時代をどう生きるか

「絶対的な正解など、人間には分かりっこない」。

そう言われたら、あなたはどう感じるかな?

実はこれこそ、現代の社会に漂う空気感であり、200年以上前にカント哲学が一つの答えを示したものだったんだ。

最初の章で触れた「カントの壁」、覚えているかな?

あの考え方は、「自分の限界を知る」という謙虚さや、多様な価値観を認める寛容さに繋がる。現代の「答えは一つじゃない」という風潮の、まさに源流と言えるかもしれないね。

しかしその一方で、この考え方は、「どうせ本当のことは分からないのだから」という、ある種の諦めや、思考停止に繋がる危険性もはらんでいる。

ヘーゲルは、ここからぐっと一歩踏み込むんだ。

彼は、まるでこう言っているようだね。

「正解がないからこそ、面白いじゃないか。対立する意見を恐れずにぶつけ合い、対話を通じて、今よりもっと良い答え(合)を“創造”していけばいいじゃないか」

と。

これは、先行きの見えないVUCA時代を生きる私たちにとって、極めて希望に満ちた態度じゃないかな。

あなたは、どちらの態度に、より心の指針を感じる?

カントのように、知り得ないことがあると、謙虚に受け止めるか。 ヘーゲルのように、対立を恐れず、常に新しい答えを創り出そうと、前へ進むか。

どちらが正しいというわけでは、もちろんないよ。

ただ、この二つの視点を知っておくことは、あなたがこれからの時代をどう生きていくかを考える上で、きっと強力な心の指針になるはずだね。

マルクスはなぜヘーゲルを「逆立ち」させた?豊かさと精神の問題を考える

ヘーゲルの思想を語る上で、必ずと言っていいほど登場するのが、「マルクスはヘーゲルを逆立ちさせた」という、少し面白い言葉だ。

これは一体、どういう意味なのだろうか。

まず知っておきたいのは、マルクスがヘーゲルの「弁証法」という強力なエンジンを受け継いだ、最大の弟子の一人だということだね。歴史は、矛盾を乗り越えながら発展していくのだ、というヘーゲルの考え方を、マルクスもまた深く受け入れた。

では、何が“逆立ち”だったのか。

それは、「歴史を動かす運転手は、一体誰なのか」という、根本的な見方の違いにあったんだ。

ヘーゲル(観念論):「運転手は『精神』や『理念』だ。

人々の考え方や意識が変わるから、社会や世界が変わるのだ」と考えた。

マルクス(唯物論):「いや、違う。運転手は『経済(物質的な土台)』だ。

どうやってモノを生産し、誰が富を持つかという経済システムこそが、人々の意識や社会の全てを決めるのだ」と主張したんだ。

精神が先か、物質が先か。

この「逆立ち」は、哲学の歴史における、とても大きな転換点だった。

そして、この対立は、現代を生きる私たちに、とても重要な問いを投げかけている。

私たちは経済成長を追い求め、物質的な豊かさを手に入れた。しかし、モノで溢れた社会で、なぜか心の豊かさ(精神)が満たされないと感じることがある。

この、胸のあたりが少しざわつくような感覚。

それは、まさに「物質が先か、精神が先か」という、150年以上前のこの二人の巨大な問いかけに、今も私たちが直面している証拠なのかもしれないね。

両者の視点を持つことで、私たちは現代社会をより立体的に、そして深く見つめることができるようになるんだ。

「理性の狡知」とは?歴史を動かすトリッキーな監督の視点

歴史上の英雄、例えばナポレオンのような人物は、自らの野心や支配欲のために行動したはずだ。

それなのに、なぜその個人的な欲望が、結果として「近代的な法がヨーロッパに広まる」というような、より大きな歴史の発展に繋がることがあるのだろうか。

この、少し不思議なメカニズムを、ヘーゲルは「理性の狡知(こうち)」という、興味深い言葉で説明した。「狡知」とは、文字通り、ずる賢い知恵のことだね。

まるで、歴史という壮大な舞台の裏に、ずる賢い監督(=世界理性)がいるかのようだ。

監督は、舞台上の役者(=ナポレオンのような歴史上の人物)が、自分の欲望のままに、まるで脚本にないアドリブで動いているように見せかける。

しかし、実はその行動すらも巧みに利用して、最終的には自分が描いた壮大な物語(=理性の目的である自由の実現)を、ちゃっかりと達成してしまう。

これが「理性の狡知」のイメージだよ。

この考え方が、すぐに何かの役に立つ、というわけではないかもしれない。

ただ、目先の出来事に一喜一憂しがちな私たちに、もっと大きな視点、長い時間軸で物事を捉えることの大切さを、そっと教えてくれる。

あなたの今の苦労や、一見すると無関係に見える他人の行動も、長い目で見れば、何か大きな目的のための「伏線」なのかもしれない。

そう考えると、少しだけ、気持ちが楽にならないかな?

ヘーゲルの思想を学ぶあなたへ。挫折しないための道しるべ

この記事を読んで、「もっとヘーゲルの思想を知りたいな」と、少しでも感じていただけたなら、私としてはとても嬉しいよ。その知的な好奇心は、本当に素晴らしいものだと思うからね。

しかし同時に、

「専門書は、やっぱり難しそうだ」

「どこから手をつければいいのだろう」

という、戸惑いに似た気持ちもあるかもしれない。

大丈夫だ。どんなに広大な森にも、必ず歩きやすい最初の小道があるものだよ。

この章では、哲学という森で道に迷わないための、ささやかな、しかし確かな「道しるべ」を、あなたに贈りたいと思う。

挫折しないための最初のステップ ヘーゲル思想のおすすめ入門書2選

哲学書を一度も読んだことがない方でも、挫折せずに次の一歩を踏み出せる本を、目的別に2冊だけ、厳選して紹介するね。

① 視覚で、とにかく楽しく全体像を掴みたいあなたへ 難しい言葉を読む前に、まずはイラストや図解で全体像を直感的に掴むのが、挫折しないための、何よりのコツだ。

この記事で紹介した「螺旋階段」のようなイメージを、より豊かにしてくれるだろう。

書店で「図解 ヘーゲル」といったキーワードで探してみて、ご自身が「なんだか面白そう」と、心が動くものを選ぶのが一番だよ。

特定の書籍を挙げることは避けるけれど、絵や図をたくさん使った入門書は、あなたの最初の良き友人となってくれる。

② 日常の言葉で、もっと深く思想を味わいたいあなたへ ヘーゲルの専門書というわけではないけれど、この記事で紹介したような「哲学を日常で使う」という感覚を、さらに深めてくれる良書がある。

例えば、西研氏の『哲学の練習問題』などが、その代表だろうか。

具体的な悩みや身近な例から、いかに哲学が私たちの思考を助けてくれるかを、じんわりと実感させてくれる。専門知識を詰め込むよりも、まずはじっくりと「考える体力」そのものを養いたい、という方に、心からおすすめだよ。

一つだけお伝えしておくと、いきなり『精神現象学』のような原典に挑戦するのは、まだ少し早いかもしれない。

焦る必要は、全くないからね。

まずは、こうした信頼できる水先案内人たちの力を借りるのが、きっと賢明な選択だ。

哲学思想の学習で最も大切な、たった一つの心構え

最後に。

これからあなたがヘーゲルの思想、ひいては哲学という広大な世界を探求していく上で、最も大切なたった一つの心構えをお伝えして、この記事を締めくくりたいと思う。

それは、「完璧に理解しようとしないこと」だ。

ヘーゲルの思想は、テストのために暗記する「知識」ではないよ。

それは、この記事で何度も繰り返してきたように、あなたの思考を助け、日常を豊かにするための「道具」だね。

どんなに素晴らしい性能の道具も、使わなければ意味がない。

そして、最初から完璧に使いこなせる人など、世界のどこにもいないんだ。

まずは、この記事で紹介した3つの思考の型のうち、どれか一つで構わない。

明日、仕事や生活の中で「あ、これ、使えるかもしれない」と感じた瞬間に、ぜひ一度、試してみてほしい。

うまくいかなくても、もちろん構わないよ。

その「使ってみよう」とした経験そのものが、どんな本を10冊読むよりも深く、あなたの血肉となるはずだからね。

知性とは、静的な所有物ではなく、動的な活動そのものだよ。

どうか焦らず、あなた自身のペースで、考えることを楽しんで。その道の先に、きっと今日よりも少しだけ世界が面白く見える景色が、広がっているはずだから。

【まとめ】あなただけの「思考の螺旋階段」を登り始めよう

ここまで、ヘーゲルの思想という、一見すると少し険しい山を、一緒に登ってきたね。

その頂から見えた景色を、最後に改めてあなたの心の中に、そっと仕舞っておこう。

ヘーゲルの思想の核心は、この世界が“対立”をエネルギーにして、より高い次元へと発展していく『生成発展のプロセス』である、という視点だった。

そして、その壮大な法則を、私たちの日常で使える道具として翻訳したのが、3つの「思考の型」だね。

どうか、もう一度だけ、思い出してほしい。

あなたの目の前に現れる「対立」や「矛盾」は、あなたを悩ませるための障害ではないんだ。

それは、あなたが今いる場所から、一つ上の階へと続く「思考の螺旋階段」が現れた、という喜ばしい合図なんだよ。

明日、もし何か思考の袋小路に入り込んだら、まずは【基本の型】である「一人弁証法」だけを試してみて。

大げさなことでなくて構わない。

紙とペンを用意して、ただ、あなたの考え(正)と、それへの意図的な反論(反)を、ぽつりぽつりと書き出してみる。

たったそれだけで、あなたの思考は驚くほどクリアになり、今まで見えなかった新しい道(合)が、ふっと見えてくるはずだね。

その小さな一歩が、あなただけの「思考の螺旋階段」を登り始める、記念すべき第一歩だよ。

その先には、昨日よりも少しだけ物事の本質が見え、あなた自身の日常が、より深く、豊かなものになっていく。

そんな新しい景色が、きっとあなたを待っているだろう。

行動こそが、知識を智慧に変える最初の鍵だからね。

たどこかで、あなたとお会いできるのを、楽しみにしているよ。

…このブログでは、他にも様々な角度から、あなたの人生がより良いものになるための考え方や視点について、日々研究し、言葉を紡いでいるよ。

もしよろしければ、他の記事も覗いてみてほしいな。

【こちらの記事も読まれています】