週末は、心を回復させるだけで精一杯。いつの間にか、呼吸が浅くなっている。

そんな風に、見えない何かに追われて、心がすり減っている感覚があるんじゃないかな。

大丈夫だよ。この記事は、あなたがぎゅっと握りしめた拳を、そっと開くためのものだね。

肩の荷を下ろして、もっと気持ちが楽になる、しなやかな心の在り方を取り戻す、小さなきっかけになるはずだ。

ここでは、「道家」という2500年前の知恵を、日常で使える4つの具体的な「力の抜き方」として、解説していくよ。

それは、時代を超えて、たくさんの人の心を静かに、でも確かに支え続けてきた、古くて新しい知恵だから。

「もう、そんなに頑張なくていい」。

あなた自身にそう許可を出すためのこの記事を、どうか、受け取ってほしいな。

【3分で掴む】道家(老荘思想)とは何か?その全体像と要点

さて、ここからは道家思想の全体像を、一緒に掴んでいこう。

「哲学はちょっと苦手で……」というあなたも、心配いらないよ。

難しい言葉や歴史を、無理に覚える必要はないからね。

この思想が持つ、どこか肩の力が抜けるような、独特の「空気感」。それを、なんとなく感じてもらうことを目指しているよ。

比較でわかる道家の立ち位置【ルール(儒家)vs 自然(道家)】

道家思想が生まれたのは、今から2500年以上も昔の中国。国々が終わりなく争いを繰り返す、先の見えない、ざわついた時代だった。

そんな時代に、「どうすれば、この世の中は良くなるんだろう」と真剣に考えた人たちがいたんだ。

その代表格が、学校でも習う「儒家」の孔子だね。

彼の考えは、とても真っ直ぐだ。

「人為的なルール(仁とか礼とか)をしっかり定めて、みんなでそれを守れば、社会はきっと良くなるはずだ」と。社会の中でどう頑張るかを、一生懸命に説いたわけだ。

かと思えば、「道家」の老子や荘子は、全く逆の方向から物事を見ていた。

「いやいや、人間が小賢しいルールを作って、世界をコントロールしようなんて思うから、かえっておかしくなるんじゃないの? もっと大きな自然の流れに、ただ身を任せた方が、物事はうまくいく」

彼らが説いたのは、社会のルールから一旦ふっと距離を置いて、どう力を抜くか、ということだったんだ。うん。

もし、儒家が優れた設計図を引いて、世界をカチッと構築しようとする「建築家」だとすれば、

道家は、天気や土の性質を読みながら、自然の力を最大限に活かして庭を育てる「熟練の庭師」のような存在だろうね。

この対比で捉えると、道家のちょっとユニークな立ち位置が、スッと見えてくるんじゃないかな。

中心人物は二人だけ【老子と荘子の違いをわかりやすく解説】

道家思想の中でも特に重要で、この思想の核心を形作った人物は、主に二人が挙げられる。老子と荘子だ。彼らの名を冠した思想が、いわゆる「老荘思想」と呼ばれているよ。

ひとりは、老子(ろうし)。

どこか影のある、リアリストな哲学者って感じのキャラクターだろうね。社会のあり方にも目を向け、彼の残した言葉は、短く、静かで、それでいて核心を突くものが多いのが特徴だ。

もうひとりは、荘子(そうし)。

個人の内面や、何にも縛られない自由な生き方を愛した、アーティスト気質の思想家、というイメージだね。彼の文章には、くすっと笑えるような面白い例え話がたくさん出てきて、読んでいるだけで、心が自由になるような、不思議な魅力がある。

二人のキャラクターの違いを、簡単な表にまとめてみたよ。

| 老子(ろうし) | 荘子(そうし) | |

| キーワード | 無為自然、上善如水 | 心斎坐忘、無用の用 |

| 視点 | 政治や社会も視野に入れた、より大きな視点 | 個人の心のあり方、内面的な自由を重視 |

| スタイル | 簡潔で示唆に富む、哲学的な言葉 | 寓話や比喩を多用した、文学的で自由な表現 |

道家の核心。5つのキーワード【思想の美味しいところだけ要点解説】

道家思想には、現代の私たちの心を、じんわりとほぐしてくれるような、たいせつな言葉がいくつかある。

ここでは特に重要な5つを厳選して、それが私たちの日常でどう使えるのか、思考の道具として解説していくね。

① タオ(道)

-

-

一言で言うと… 言葉では捉えきれない、宇宙の根源的な原理であり、万物を動かす”大いなる流れ”そのもの。

-

現代的な翻訳… 「天気や季節の移ろいのように、自分ではどうしてもコントロールできないことがある」と受け入れるための、自己を超えた心の拠り所。

-

② 無為自然(むいしぜん)

-

-

一言で言うと… 人間が無理に作り出した作為的なルールや意図(人為)を捨て、自然の流れ(道)にあるがままに任せるという、賢い生き方の哲学。

-

現代的な翻訳… 必死に頑張っても物事が空回りする時、一度立ち止まって、状況が自然に動くのを待ってみる、という大人の知恵。

-

③ 上善如水(じょうぜんみずのごとし)

-

-

一言で言うと… 水のように、争わず、形を変え、いつも低い方へ流れていく、その柔軟な強さ。

-

現代的な翻訳… 頑固に自分の正しさを主張するより、相手や状況に合わせてしなやかに対応する方が、結果的に物事はスムーズに進む、ということ。

-

④ 柔弱謙下(じゅうじゃくけんげ)

-

-

一言で言うと… 嵐の日に、硬い大木はポキリと折れるけれど、しなやかな柳は風を受け流す。水のように低い位置に身を置き、その柔らかさこそが、本当の強さだという価値観。

-

現代的な翻訳… プライドや完璧主義で自分をガチガチに固めるのではなく、間違いを認められる柔らかさや、他人の意見を受け入れる謙虚さを持つことの大切さ。

-

⑤ 無用の用(むようのよう)

-

-

一言で言うと… 一見、役に立たないように見える“余白”や“無駄”こそが、物事を豊かに機能させ、心のゆとりを生むという、逆説的な真理。

-

現代的な翻訳… スケジュールをびっしり詰め込むのではなく、あえて「何もしない時間」を大切にする。その”余白”が、結果的に仕事の質を高め、心を健やかに保ってくれる。

-

点の知識が繋がる。道家思想のシンプルな世界観

さて、ここまで5つのキーワードを見てきたけど、これらはバラバラの教え、というわけではないんだよ。

全ては一本の、とてもシンプルなストーリーで繋がっている。

この世界には、まず、人間の理解を超えた『道(タオ)』という大河が、ただ悠々と流れている。

その流れに必死に逆らって泳ぐのをやめて、ただ身を任せてみる。それが『無為自然』という、最も賢いあり方だ。

その最高のお手本が、争うことなく、あらゆる形にすっと順応する『上善如水(水)』のような生き方であり、

それは、一見弱々しくも見える『柔弱謙下(柳)』のような、しなやかさこそが真の強さだという、新しい価値観に繋がっていく。

そして、この生き方を実践してみると、これまで「無駄だ」と切り捨ててきた『無用の用(余白)』こそが、人生に豊かさと安定をもたらしてくれることに、ふと気づくのだ。

どうだろう。

つまり、道家思想とは、「抗うのをやめ、流れと調和することで、結果的に最も強く、豊かに生きる」という、とてもシンプルで、一貫した世界観なんだね。

この一枚絵が頭の中にあると、これからの話が、より深く、すっと心に入ってくるはずだ。

【この章のポイント】

道家思想は、社会のルールを重視する「儒家」とは真逆の、「自然な流れ」を大切にする考え方。

その核心をなす「老荘思想」の中心人物は、リアリストな「老子」とアーティスト気質の「荘子」。

重要なキーワードは全て、「抗うのをやめ、流れと調和して生きる」という、シンプルで一貫した世界観に繋がっている。

【本質】道家(老荘思想)は、現代の「頑張り地獄」を終わらせる思考技術

前の章で、道家思想のどこかゆったりとした空気感は、なんとなく掴めたかと思う。

では、なぜ2500年も前の、そんな少しのんびりした思想が、スマホとSNSに囲まれて、息を切らしながら生きる私たちの、心の守り方になるんだろうか。

その理由を、現代社会が静かに抱える、3つの根深い“病”と、それに対する道家の驚くほど有効な視点から、少しだけ、深く掘り下げてみるね。

病①「無限成長」という幻想からの解放

私たちは、いつの間にか「常に成長し、成果を出し続けなければならない」という価値観を、空気のように吸い込んで生きている。キャリアも、スキルも、収入も。あらゆる面で、常に右肩上がりでいることが正しいとされている。

この「無限成長」という幻想には、ゴールがないんだ。だから、どこまでいっても、私たちは心の底から休むことができない。だって、しんどいじゃないか、ずっと登り続けるのは。

この終わりのないプレッシャーに対して、道家思想は、とってもシンプルな事実を、目の前に置いてくれる。

それは、「月が満ちれば欠けるように、自然界に、無限に成長し続けるものなんてないよ」という、ごく当たり前の真理だ。

私たち人間も、自然の一部なんだ。

一年中、満開で咲き続ける花がないように、私たちにも、活動の時期と休息の時期、外へ向かう時期と、静かに内へこもる時期という、自然なリズムがあるはずなんだね。

だから、道家思想は「もう頑張なくていい」と、無責任に言っているわけじゃない。

「今は、高く飛ぶための準備期間かもしれない」

「今は、見えない土の中で、静かに、でも着実に根を張る時期なんじゃないか」

と、“停滞”の持つ、豊かで大切な価値を再発見させてくれるんだよ。

それは、終わりのない焦りからの、静かな解放に他ならないね。

病②「すべてを制御可能」という傲慢との決別

未来のキャリア、他人の評価、プロジェクトの成否…。

私たちは、本来自分の力ではどうにもならないことまで、必死にコントロールしようともがき、そのたびに不安になり、心をすり減らしている。

実は、私たちの苦しみの多くは、この「コントロールできないものを、コントロールしようとすること」から生まれているんだ。

この、人間の、少しばかり傲慢な癖に対して、道家は、人知の及ばない「道(タオ)」という、大いなる流れの存在を指し示す。人間の小さな計画や意図など、いとも簡単に飲み込んでしまう、抗いがたい自然の摂理のようなものだね。

その大きな流れの前で、コントロールしようともがくのを、やめてみる。

ぎゅっと握りしめていた拳を、そっと開いてみる。

それは「諦め」や「敗北」なんかじゃない。

無駄な抵抗にエネルギーを浪費するのをやめて、自分に本当にコントロールできる領域(例えば、自分の機嫌や、今日の行動)に、大切な力と意識を集中させるための、極めて賢明で「積極的な選択」なんだよ。

病③「Doing(行為)」至上主義への静かな反逆

「何かを成し遂げた(Doing)から、自分には価値がある」

「成果を出しているから、ここにいてもいい」

現代社会を生きる私たちの自己肯定感は、多くの場合、こういった「条件付き」のものになりがちだ。だからこそ、私たちは常に「何かをしなければならない」という、見えない強迫観念に駆り立てられる。

だって、何もしない自分には価値がない、と心のどこかで感じてしまうからね。

この、少し息苦しい価値観に対して、道家思想は「Being(ただ在ること)」そのものを、まるごと無条件に肯定してくれる。

荘子の言葉に「無用の用」というものがあったけど、これは、役に立つ・立たないという人間が勝手に作った小さなものさしが、いかに窮屈なものであるかを教えてくれる。

ただそこに在る、ということ。

雨に濡れる石のように、風にそよぐ草のように。それ自体が、本来は、ただただ尊いんだ。

だから、もしあなたが「何もしない時間」に、ふと罪悪感を覚えてしまうなら、思い出してほしいな。

あなたは、何かを成し遂げなくても、そのままで、十分に価値がある。

意識的に「何もしない」を自分に許可し、ただ存在するだけの自分を、静かに味わってみること。

それが、すり減ってカサカサになった心を、じんわりと潤してくれる、何よりの栄養になるはずだよ。

【この章のポイント】

道家思想は、現代社会の「無限に成長し続けなければならない」という、終わりなき幻想から私たちを解放してくれます。

コントロールできないことを手放すのは「諦め」ではなく、本当に大切なことに集中するための「積極的な選択」です。

「何をしたか(Doing)」ではなく「ただ在ること(Being)」そのものに価値を見出す視点が、心をすり減らさない生き方の鍵となります。

【実践編】あなたの日常に「道」を取り戻す道家(老荘思想)の思考習慣

ここからは、あなたの日常を、ほんの少し変えていくための、具体的で、誰にでもできる4つの思考習慣を紹介するね。

完璧を目指す必要は、全くないよ。

「これなら、少しだけ、できそうかな」

そう思えるものを一つ選んで、まずは遊び心で、気楽に試してみてほしい。

【0ステップ】まず始めるなら『呼吸の帰還』という思考技術

大きな習慣をいきなり変えようとする前に、まず、全ての土台となる「心の置き場所」を確保しようか。

思考の渦にぐるぐると巻き込まれそうになった時のための、最もシンプルで、強力な「緊急脱出ボタン」だね。

「あ、疲れたな」「ちょっと、考えすぎているな」と感じたら、30秒だけ、全ての作業から、そっと手を離す。

静かに目を閉じて、「今、空気が鼻を通って、肺にすーっと入ってくる感覚」と、「肺から、ふーっと空気が出ていく感覚」。ただ、それだけに意識を向けてみるんだ。

うまくやろう、なんて思わなくて大丈夫。「ああ、今、自分は息をしているんだな」と、自分の身体に、意識を“帰還”させる。ただ、それだけでいい。

思考をどうにかしようとする前に、まず、身体の感覚に戻ってくること。

これが、心の暴走をぴたりと止め、静けさを取り戻すための、何よりも確実なアンカー(錨)になるんだよ。

①『自分の”天気”』を観測する。感情の波に乗りこなす技術

私たちはつい、自分の気分を「良い気分/悪い気分」で、無意識にジャッジしてしまう。その癖を、少しだけ手放してみる習慣だね。

①観測する: 自分の心を、天気予報みたいに、客観的に眺めてみる。「今日の私の心は、どんよりとした曇り空だな」「午後は、不安の雨が降るかもしれないな」と、ただ事実として、静かに観測する。

②評価しない: 空模様を無理やり晴れにできないように、自分の感情も、力ずくでコントロールしようとしないこと。「元気を出さなければ!」と自分を叱咤するのは、かえって心を疲れさせることもあるからね。

③調整する: 天気予報に合わせて「雨が降るなら、傘を持っていこう」と備えるように、「心が雨模様」なら、今日は重要な決断を避けたり、人と会う約束を少し減らしたりと、行動の方を、賢く調整してあげるんだ。

「それって、ただの現実逃避じゃないの?」

うん、そう感じるかもしれないね。

けれど、これは逃避なんかじゃなくて、その日の天気に合わせた最適な行動を選ぶための、自分自身への深い思いやりであり、とても高度な状況判断なんだよ。

②人生の土台を『川下りモード』へ。闘争から賢く撤退する技術

私たちは、知らず知らずのうちに、「人生=目標という山頂を目指す登山モード」という思考の土台で生きている。それを、少しだけ切り替えてみる、という提案だ。

その新しい思考の土台とは、「人生=自然な流れに、うまく乗りこなしていく川下りモード」。

問いを変える

問題というゴツゴツした「岩」に直面した時、「どうやって乗り越えよう?」と考える代わりに、「どうすれば最小限の力で、しなやかに、この岩を避けられるだろうか?」と、自分に問いかけてみる。

力の使い方を変える

川の流れが速すぎる時、必死にオールを漕いで抵抗するのは、賢いやり方とは言えない。時には、流れが緩やかになるのを、ただ、待つ。

そして、流れが変わる一瞬を見極め、最小限の力で、すっと舵を切る。この『静』と『動』の切り替えこそが、川下りの極意なんだ。

「周りから”やる気がない人”だと思われそうで、少し怖いな」

そう感じたなら、思い出してほしい。

これは、無駄な力で自分をすり減らさないための戦略だよ。本当に賢い船頭は、決して、流れと本気で喧嘩はしないものだからね。

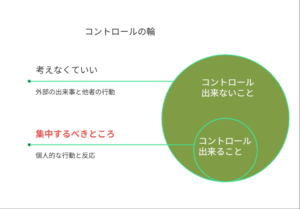

③『コントロールの円』で心を護る。人間関係の悩みを9割減らす技術

この技術は、特に、私たちの悩みの多くを占める「人間関係」に、驚くほどの効果を発揮するはずだ。

もし、誰かのことで悩み、頭がいっぱいになった時。一度、紙とペンを用意してみてほしい。

まず、紙に、大きな円を描く。

こんな感じ。

円の内側には、「今の自分に、直接コントロールできること」だけを書く。(例:自分の言葉遣い、相手への態度、自分の機嫌)

円の外側には、「自分にはどうにもコントロールできないこと」を書く。(例:相手の感情、評価、過去の出来事、相手の性格)

そして、こう決めるんだ。

「私の大切なエネルギーは、この『円の内側』にだけ、そそごう」

円の外側にあることは、もう、あなたの仕事ではない。それは「天気」と同じ。ただ受け入れ、観察する対象だね。

「何でも諦める、冷めた人間に見られてしまわないか?」

そんな心配は、いらないよ。

むしろ、逆なんだ。

これは、あなたの貴重なエネルギーを、本当に大切な人や、本当にやるべき仕事に集中させるための選択なんだからね。

④「思考の”塩抜き”」を創造する。生産性への反逆という思考技術

頭の中が、悩みや考え事でパンパンになった状態。

それはまるで、塩分が多すぎる、しょっぱい漬物のようなものだね。

そんな時に必要なのは、無理やり答えを出すことではなくて、一度、思考の「塩抜き」をしてあげること。

具体的には、1日に5分でもいい。意図的に「何の役にも立たない、ただ没頭できる時間」を作ってみるんだ。

例えば、ただ、あてもなく歩く。窓の外の雲が、ゆっくりと流れていくのを眺める。意味もなく、紙に、ぐるぐると線を引いてみる。

大切なのは、これを「問題を解決するための、戦略的な休憩だ」なんて、難しく考えないこと。

ただ、「思考から、完全に降りる」ための時間だと、割り切ることだね。

「休むことに、罪悪感がある」

けれど、最高のアイデアや、心の静けさというものは、不思議と、この”無駄”とも思える時間という、ぽっかりとした余白から、ふっと生まれてくることを、脳の仕組みも証明しているんだ。

これは、サボりなんかじゃない。

未来の自分への、最高の、贈り物なんだよ。

【この章のポイント】

まず、思考の渦から抜け出す「緊急脱出ボタン」として、『呼吸の帰還』を試してみてください。

自分の感情を『天気』のように観測し、人生を『川下りモード』で捉え直すと、無駄な力みが、すっと抜けていきます。

『コントロールの円』で悩む範囲を限定し、『思考の”塩抜き”』で意図的に休むことが、あなたの心を護る、大切な鍵となります。

道家(老荘思想)における実践上の疑問とよくある誤解

ここまで読んで、きっとあなたの心の中には、いくつかの疑問が広がっているんじゃないかな?

「本当に、こんな生き方で、大丈夫なんだろうか?」

「これって結局、ただの逃げになってしまわないか?」

その感覚は、とても自然で、大切なものだね。

この章では、そうした疑問や、ちょっとした誤解にお答えしていくよ。

Q.「現実逃避」や「責任放棄」との決定的な違いは?

これは、道家思想に触れた誰もが、一度は心に抱く、重要で、核心的な問いだと思う。

結論から言えば、両者は、似ているようで、全くの別物だ。

「現実逃避」や「責任放棄」というのは、「流れに身を任せる」という、心地よい言葉を都合よく解釈して、考えること自体をやめてしまい、ただ状況に無抵抗に流されることを指す。そこには、自分の意志がないんだ。

それに対して、道家思想が目指すあり方は、流れを精密に読み、最小限の力で最大の効果を得るための、能動的な態度だ。

ここに、「オールを失った漂流者」と、「熟練の船頭」がいると想像してみてほしい。

どちらも、川の流れという、自分ではコントロールできない大きな力の中にいるけど、そのあり方は、まるで違っているよね。

漂流者は、ただ、なすすべもなく流されていくだけ。

一方、熟練の船頭は、流れの速さや水面の揺らぎを正確に読み、巧みに舵を操り、目的地へと、静かに船を進めていく。

道家思想が目指しているのは、この人生という、時に予測不能な川の「熟練の船頭」になることなんだ。

決して、思考を停止した漂流者になることではないよ。

Q. 結局、努力は無駄なのですか?【やめるべき努力とは?】

いいや、決してそんなことはない。

道家思想が「しなくていい」と言っているのは、「努力そのもの」ではないんだ。

そうではなく、「流れに逆らうような、報われない、無駄な努力」のことだね。

目の前に、大きな岩があったとしよう。

それを真正面から、歯を食いしばって、汗だくになって、ただひたすら押し続けるのが、これまでの私たちの「努力」だったのかもしれない。

道家的な「賢明な努力」とは、こうだ。

まず、岩をじっくりと観察する。どこに重心があるのか、どこかに小さな隙間はないか、テコの原理を使える場所はどこか。そして、最小限の力で、確実に、岩を動かすための一点を見つけ出す。

あなたの尊い努力を、自分をすり減らす消耗戦に使うのではなく、流れを読み、波に乗るための学習や観察に使うこと。

例えば、がむしゃらにプレゼン資料を作り込むのではなく、まず、聞き手の本当の関心事はどこにあるのかを、深く観察する時間に使う、といった質の転換だね。

これこそが、道家的な「報われる努力」の要点なんだ。

Q. 宗教や非科学的なものとは違う?【哲学としての解説】

うん、この点をはっきりさせておくことは、現代を生きる私たちが、安心してその知恵を受け入れる上で、とても大切だね。

まず、宗教とは異なる。

宗教が「神」や「経典」といった、人間を超えた存在への信仰をその土台とするのに対し、道家思想は、あくまで自然の観察から導き出された「哲学」であり、「生き方の探求」だ。

「信じる」対象があるのではなく、「観察し、学ぶ」対象としての自然がある、という点が大きな違いだよ。

また、個人の主観的な体験や感覚を重視するスピリチュアルとも、少しだけ立ち位置が違う。

道家思想は、2500年以上の長い歴史の中で、多くの思想家によって議論され、磨き上げられてきた、論理を持つ「思想体系」なんだ。

だから、安心して、こう捉えてみてほしい。

道家思想とは、あなたの心を観察し、現実をより良く生きるための、実践的で、合理的な「思考の道具」なのだ、と。

Q. この考え方で、全ての悩みは解決しますか?

いいや、そうではないよ。

この思考技術が有効なのは、あくまで、個人の内面で、解決の糸口が見つかる範囲の問題だ。

例えば、どう考えても過酷な労働環境や、心ない人間関係など、明らかに外部の環境に問題の原因がある場合は、まず、その環境から物理的に距離を置くことが、最優先されるべきだ。

また、もし心の不調が長く続き、日常生活に支障が出ている場合は、思想に頼るのではなく、必ず、専門の医療機関に相談してほしい。

この思想は、万能薬ではない。

あくまで、あなたの心を健やかに保つための、たくさんの「道具」のうちの一つ。その限界を知った上で、賢く活用することが、何よりも大切なんだよ。

【この章のポイント】

道家思想の実践は「現実逃避」ではなく、流れを読む「熟練の船頭」になるための、知的な態度。

努力を否定しているのではなく、消耗する努力から「報われる努力」へと、努力の質を変えることを推奨している。

これは宗教やスピリチュアルではなく、実践的で合理的な「思考の道具」。そして、万能薬ではないことも知っておくことが大切。

まとめ。道家(老荘思想)は、「無理に頑張る」ことから「賢く降りる」ためののもの

さて、ここまで道家思想の世界を見てきたね。

最後に、この記事でお伝えしたかった、大切なことを振り返ってみよう。

【この記事のポイント】

道家思想は、社会のルールを重視する「儒家」とは真逆の、「自然な流れ」を大切にする、もう一つの考え方。

その核心である「無為自然」とは、無駄な抵抗をやめるという、現代にこそ有効な賢い省エネ戦略に他ならない。

この古い思想は、単なる癒しの言葉ではなく、現代社会を生き抜くための「思考技術」として、日常で活用できる。

そして、天気、川下り、円、塩抜きといった、具体的な4つの習慣を試すことで、あなたの心は、きっと今より気持ちが楽になる。

道家思想の要点は、突き詰めれば、「もう、そんなにたくさんの荷物を、一人で背負わなくていいんだよ」と、自分自身に、そっと許可を与えてあげることなのかもしれないね。

それは決して、「諦め」や「敗北」なんかじゃない。

勝ち目のない土俵の上で、自分をすり減らし続ける消耗戦から、自らの意志で『賢く降りる』という、最も勇気ある戦略なんだ。

あなたが、これまで必死に積み上げてきた「頑張り」は、決して、決して無駄なものではないよ。

ただ、これからは、その尊いエネルギーを、自分を追い詰めるために使うのではなく、自分自身を慈しみ、育むために、使ってみてはどうかな?

完璧にやろう、なんて思わなくて、大丈夫。

まずは、一日一回。深く、息を吐くことから。

その小さな一歩が、あなたを縛り付けていた見えない鎖から、あなた自身を解き放つことになるはずだよ。

このサイトでは、こうした古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより幸せに、そして豊かに生きていくための「考え方」や「物事の捉え方」を探求しているんだ。

もし、興味があれば、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいな。

きっと、あなたの心の指針となる、新しい発見があるはずだよ。

【こちらの記事も読まれています】