「もっと効率よく時間を使わないと…」

「他の人は、もっとうまくやっているのに…」

そんな焦りに、心がすり減っていませんか?

この記事は、あなたをその息苦しい物差しから解放し、心のゆとりと、人生の「本当の豊かさ」を取り戻す方法を紹介します。

具体的には、なぜ私たちが効率に囚われてしまうのかを解き明かし、

あえて

「非効率な時間」を大切にすることで、毎日が驚くほど味わい深くなる具体的な方法

を解説します。

これは単なる精神論ではありません。

心理学や脳科学の確かな知見に基づいているので、どうぞ安心してくださいね。

さあ、あなただけの「心地よいペース」を、一緒に見つけにいきませんか?

“効率教(狂)”に支配される現代社会と私たちの疲弊

「なんだか、いつも時間に追われていて疲れる…」

「どうして私は、もっと効率よく動けないんだろう…」

もし今、あなたがそんな風に自分を責めてしまっているのなら、まず一番に、これだけはお伝えさせてください。

その息苦しいほどの疲れや焦りは、決してあなたのせいだけではない、ということです。

私自身も、かつてはスケジュール帳を真っ黒に埋めることに、一種の達成感を覚えていた時期がありました。

でも、心のどこかでずっと、

何かに追い立てられているような感覚が消えなかったんです。

実は、私たちが今感じているこの焦燥感の多くは、個人の能力や意識の問題というよりも、

もっと大きな、社会全体の仕組みや目には見えない「空気」のようなものに、深く関係しています。

この章では、まずその正体を、あなたと⼀緒に、ゆっくりと紐解いていきたいと思います。

なぜなら、その正体さえわかってしまえば、むやみに自分を責める必要がなくなりますから。

それだけで、心はふっと、少しだけ楽になるはずです。

なぜ私たちは「タイパ(タイムパフォーマンス)」にこんなにも疲れてしまうのか?

動画は1.5倍速で視聴し、食事をしながら仕事のメールをチェックする。

いつの間にか、そんな光景が当たり前になっていませんか?

時間をいかに効率的に使うか、という考え方は「タイパ(タイムパフォーマンス)」という言葉と共に、すっかり私たちの生活に根付きました。

時間を無駄にしないというのは、一見すると、とても賢い生き方のように思えますよね。

ただ、ふと、立ち止まって考えてしまうんです。

私たちは、

「時間を効率的に使うこと」そのものが、いつの間にか目的になってしまってはいないだろうか、

と。

この背景には、「タイパ(タイムパフォーマンス)」という言葉が示すように、

時間をいかに効率的に使うかという考え方が社会全体に広まっていることがあります。

事実、動画の倍速視聴や情報収集の短時間化など、効率を重視する行動が年々増加していることが、様々な調査から明らかになっています。

あなたが感じている「効率よくやらなきゃ」という焦りは、決してあなた一人だけの特別な感情ではない。

この背景には、現代社会が抱える、とてもシンプルな構造があります。

| 問題の構造 | 内容 |

| 情報・コンテンツの洪水 | 次から次へと新しい情報、観るべき映画、読むべき本が現れ、すべてを吸収しようとすると時間がいくらあっても足りない状態。 |

| 有限な可処分時間 | 一日は誰にとっても24時間。仕事や家事など、やらなければならないことを除くと、自由に使える時間は限られている。 |

この圧倒的な情報量と、限られた時間との板挟みの中で、私たちは

ただ、ここで一つ、本当に大切にしたい問いがあります。

それは、タイパを追求するあまり、私たちは「体験の質」そのものを、失ってはいないだろうか、ということです。

例えば、映画の本当に胸を打つシーンは、セリフのない俳優の表情や、美しい風景がただ映し出される、あの「間」にこそ宿ることがあります。

音楽の深い余韻は、最後の音が消えた後の、あの「静寂」の中にこそ感じられるものです。

効率を優先するあまり、こうした心の深い部分が震えるような「味わい」の機会を、私たちは自ら手放してしまっているのかもしれないな、と思うのです。

常に「時間対効果」を計算する思考のクセは、私たちの自律神経を無意識のうちに緊張させ(交感神経優位の状態)、心身をリラックスできない状態に追い込んでしまう。

その日々の積み重ねが、原因のわからない慢性的な疲れに繋がっているのかもしれませんね。

SNSが加速させる「見せかけの効率」と、他人と比べる終わらないレース

ふとSNSを開くと、目に飛び込んでくる、きらきらと輝いて見える友人たちの投稿。

同僚の大きなプロジェクト成功の報告や、友人の充実した休日の過ごし方。

それらを見るたびに、

「それに比べて、自分は…」

「私も、もっとうまくやらなければ」

と、心が少し、ざわついてしまうことはありませんか?

その心の動きは、心理学でいう「社会的比較理論」に基づく、ごく自然な心の働きです。

私たちは、自分を理解するために、無意識に他人と自分を比べてしまう生き物なのですね。

しかし、現代のSNSは、この比較の性質を、かつてないほどに増幅させています。

なぜなら、SNSは他人の「人生のハイライト」だけを切り取って見せる、巧みな舞台装置だからです。

私たちは、他人の輝かしい「舞台の上」と、自分の何気ない「日常の舞台裏」を、無意識に比べてしまいがち。

これでは、焦りを感じてしまうのも、仕方のないことかもしれません。

さらに、SNSは「FOMO(フォーモー:Fear of Missing Out)」、

つまり「取り残されることへの恐怖」を強く刺激します。

みんなが楽しんでいる輪から、自分だけが外れてしまうのではないかという不安が、私たちをさらに駆り立てるのです。

そして、私が特に懸念しているのは、SNS上で賞賛される「効率的な生き方」の多くが、

実は「見せかけの効率」である可能性です。

「朝活で資格勉強!」という投稿の裏には、もしかしたら睡眠不足という「見えないコスト」が支払われているかもしれません。

「週末も副業でスキルアップ!」

という笑顔の裏には、心身を休める時間を犠牲にしている現実が隠れているかもしれないのです。

この「見せかけの効率」を追い求めてしまうことの本質的な問題は、いつの間にか自分の価値基準が、「他者からの承認(いいね!の数)」にすり替わってしまう危険性をはらんでいることです。

それは、自分だけの「心の指針」を見失い、終わりのない他者との比較レースに参加してしまうことを意味します。

そしてそのレースは、私たちの自己肯定感を、少しずつ、しかし確実に削いでいってしまうのです。

【文化的考察】勤勉は美徳?いつしか「休むことへの罪悪感」を植え付けられてきた私たち

何もしないで過ごす休日に、なぜか落ち着かない。

「こんなにのんびりしていて、本当に良いのだろうか…」

と、ふとした瞬間に罪悪感を覚えてしまう…。

あなたにも、そんな経験はありませんか?

この、日本人の中に広く見られる独特の感情の根っこには、私たちの文化的な背景が、深く関わっているように思います。

「勤勉は美徳である」

という価値観は、特に戦後の高度経済成長期に、日本の発展を支える大きな力となりました。

また、「もったいない」という言葉には、物を大切にする心だけでなく、

「時間を無駄にしてはいけない」という意味合いも、強く含まれています。

もちろん、これらは本来、とても素晴らしい価値観です。

ただ、この「勤勉の美徳化」と、現代の「効率主義」が固く結びついてしまったことで、少し厄介な状況が生まれているように感じます。

それは、

「休むこと=悪」と捉えられかねない、極めて強力な同調圧力です。

「周りもみんな頑張っているのだから、自分だけ休むわけにはいかない」

そんな声なき声が、職場や社会全体を覆ってはいないでしょうか。

この構造が、心と身体が限界のサインを出すまで頑張りすぎてしまう、過労や燃え尽き症候群の温床となっている側面は、決して無視できないと思うのです。

【この章のポイント】

私たちが感じる効率への焦りは、個人の問題だけでなく、情報過多な社会構造に原因があります。

SNSは他人の「見せかけの効率」を増幅させ、終わりのない比較へと私たちを駆り立てます。

「勤勉は美徳」という文化的背景が、「休むことへの罪悪感」を生みやすい土壌を作っています。

結論として、あなたが疲れてしまうのは当然のことであり、決してあなたのせいだけではないのです。

「効率を手放すなんて無理」…そう感じるあなたに、まず伝えたいこと

さて、前の章で、私たちの疲れが社会の大きな仕組みや文化に根差していることをお話ししました。

「自分のせいだけじゃなかったんだ」と、少しだけ肩の荷が下りた方もいるかもしれませんね。

でも、きっと同時に、心のどこかでこう思われたのではないでしょうか。

「…とはいえ、やっぱり効率を手放すなんて無理に決まってる」

「そんなの、現実を知らない人のきれいごとに聞こえるな…」と。

ええ、その感覚は、とても自然で、そして、とても正直なものだと思います。

この章では、そんなあなたの現実的な感覚に、まず何よりも深く寄り添うところから始めたいのです。

仕事も家事も、現実世界は「効率」なしでは回りません!

「効率を手放しましょう」なんて、言葉にするのは本当に簡単ですよね。

でも、私たちの毎日は、そんなにシンプルではありません。

締め切りは、こちらの都合を待ってはくれませんし、幼い子供は「ちょっと待っててね」が通用しない時もあります。

限られた時間の中で成果を求められる職場で、効率的な仕事術やツールは、まさに生き残っていくための、なくてはならない「武器」のようなものでしょう。

それに、子育て中の方なら、分刻みのスケジュールの中で家事をいかに時短するかという工夫が、自分の心を休める時間をたった1分でも生み出すための、切実な戦いだったりもしますよね。

ですから、ここでまず明確にお伝えさせてください。

あなたがこれまで、必死に効率を追求してきたのは、決して間違いなどではありません。

それは、大切な仕事の責任を、きちんと全うするためだったはずです。

愛する家族との時間を、ほんの少しでも多く作るための、あなたの懸命な工夫であり、愛情だったはずです。

そのひたむきな努力や頑張りを、誰にも否定することはできません。

まずは、そんなご自身のことを、どうか、心から認めてあげてほしいな、と思うのです。

効率を「悪者」にしたいわけないんです。

ただ、その本当に大切なものを守るためにも、一度だけ立ち止まって、私たちが無意識にぎゅっと握りしめている「効率」という道具との付き合い方を、一緒に、少しだけ見直してみませんか?

目指すは全否定ではない。「心を豊かにする効率」と「心を蝕む効率」の見極め方

効率との新しい付き合い方を考える上で、私がとても大切にしている視点があります。

それは、効率をひとくくりに考えるのではなく、「心を豊かにする効率」と「心を蝕む効率」の2つに、そっと分けて考えてみることです。

なんだか難しく聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。

下の表を、少しだけ眺めてみていただけますか。

| 心を豊かにする効率(=健全な効率) | 心を蝕む効率(=不健全な効率) | |

| その目的は? | 「意味のある時間」を生み出すため | 効率化すること自体が目的になってしまっている |

| 例えば… | ・面倒な事務作業を自動化する・ネットスーパーや時短家電を活用する | ・友人との会話を早く切り上げようとする・趣味の時間まで「タイパ」を気にしてしまう |

| どんな気持ちになる? | 心のゆとり、自由、達成感 | 焦り、罪悪感、虚しさ、人との繋がりの希薄化 |

いかがでしょうか。

「心を豊かにする効率」は、私たちの生活を助け、心に大切な「余白」を生み出してくれる、素晴らしい味方です。

面倒なことを手放して、自分が本当に大切にしたいこと(例えば、家族との団らんや、一人静かに本を読む時間)に集中させてくれます。

一方で、「心を蝕む効率」は、本来、豊かさそのものであるはずの時間(例えば、大切な人との目的のない対話や、自分のための時間)にまで侵食し、私たちから心の栄養を静かに奪っていきます。

大切なのは、この2つの違いに気づき、見極める視点を持つことです。

そして、「ああ、今の私は少し効率に心を乗っ取られているな」と気づいたら、その考えを責めるのではなく、

「そうかそうか」と受け止めた上で、優しく手放してあげる。

効率という「主人」に振り回されるのではなく、あなたが「主人」となって、効率という「道具」を賢く使いこなす。

その感覚を取り戻すことが、新しい付き合い方の、大きな大きな第一歩になるのです。

この記事が提案するのは「捨てる」勇気ではなく、豊かな時間を「取り戻す」知恵

「効率を手放す」と聞くと、何かを「失う」とか「諦める」といった、少しだけネガティブなイメージが湧くかもしれません。

でも、これから目指すのは、少しだけニュアンスが違います。

それは、忘れていた大切な時間や感覚を「取り戻す」という、とてもポジティブで、心躍るプロセスなんです。

散らかり放題になってしまった部屋の片付けに、少しだけ似ているかもしれませんね。

ずっとそこにあったはずなのに、いつの間にか不要なもの(=心を蝕む効率)に埋もれて見えなくなってしまっていた、本当に大切なもの(=心を満たす時間)。

不要なものを一つひとつ、丁寧に手放していくことで、その大切なものを置くためのスペースが、心の中に自然と生まれてくる。

そんなイメージです。

ですから、これからお話しするステップは、「ストイックに頑張る修行」や「意識を高く持つ目標」のような、息苦しいものでは決してありません。

むしろ、ほんの少しのコツで、「ああ、こんなに気持ちが楽になれるんだ」と感じられるような、心を軽くするための、古くからの「知恵」のようなものだと思っていただけたら、とても嬉しいです。

【この章のポイント】

仕事や家事における効率の追求は、決して間違いではありません。まずは、そのひたむきな努力をご自身で認めてあげましょう。

大切なのは、効率を「心を豊かにするもの」と「心を蝕むもの」に見極め、後者を意識的に手放す視点を持つことです。

目指すのは何かを「捨てる」ことではなく、心を満たす豊かな時間を「取り戻す」という、前向きで心躍るプロセスです。

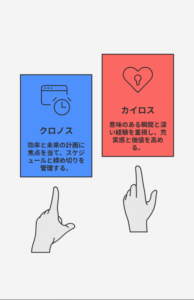

【人生が変わる時間の捉え方】時計の時間(クロノス)から、意味のある時間(カイロス)へ

さて、効率と賢く付き合っていく心の準備が整ったところで、ほんの少しだけ、私たちの「時間」そのものに対する捉え方を、深く、そして丁寧に見つめ直してみたいと思います。

少し哲学的な話に聞こえるかもしれませんが、安心してくださいね。

これが腑に落ちると、大げさではなく、いつもの日常の景色がまったく違って見えるようになる。

そんな、とてもパワフルな視点なんです。

あなたはどちらの時間を生きていますか? 古代ギリシャの2つの時間概念

少しだけ、あなたの記憶を遡ってください。

時間を忘れるほど、夢中になって趣味に没頭していた、あの日の午後。

あるいは、退屈で仕方がない会議室での5分間が、まるで永遠のように感じられた、あの瞬間。

きっと誰しもが、こんな不思議な感覚を味わったことがあるのではないでしょうか。

このことは、私たちが当たり前だと思っている

「時間は、常に一定の速さで流れている」

という常識が、実は絶対のものではないことを、静かに教えてくれています。

古代ギリシャの人々は、この感覚の大きな違いを、「クロノス」と「カイロス」という、2つの美しい言葉で見事に表現しました。

-

クロノス (Chronos)

これは、時計がカチ、カチ、と刻む、誰にとっても平等に流れる「量的な時間」のことです。スケジュール帳を埋め尽くし、「あと何分」「締め切りまで何日」と、私たちを未来へと駆り立てます。

これは、まさに効率主義が支配する時間だと言えるでしょう。

-

カイロス (Kairos)

一方こちらは、「忘れられない瞬間」や「何かに深く没頭している時」に流れる、「質的な時間」のことです。時計の針の動きとは全く無関係に、私たちの心が「意味」や「価値」を深く感じている時間。

心が満たされ、生きている実感に包まれるのは、いつもこのカイロスの時間の中にいる時ではないでしょうか。

| 特徴 | クロノス (Chronos) | カイロス (Kairos) |

| 性質 | 量的・客観的・線形 | 質的・主観的・点的/循環的 |

| 意識の向き | 未来(タスク、締め切り) | 現在(今、この瞬間) |

| 感情 | 焦り、義務感、追われる感覚 | 充実感、喜び、没頭、一体感 |

| キーワード | 効率、生産性、スケジュール | 意味、価値、好機、体験 |

こうして見ると、私たちが「効率、効率」と追い求めているのは、そのほとんどが「クロノス」の時間であることが、はっきりとわかります。

そして、皮肉なことに、そのクロノスに追われれば追われるほど、人生を本当に豊かにしてくれるはずの「カイロス」の時間が、私たちの日常から静かに失われていってしまうのかもしれません。

あなたの毎日は今、クロノスとカイロス、どちらの時間が多くを占めているように感じますか?

「Doing(行動モード)」から「Being(在るモード)」へ意識を切り替える

このカイロスという時間を、私たちの心の働きと結びつけて、もう少しだけ具体的に見ていきましょう。

マインドフルネス心理学の世界では、私たちの心の状態を「Doing(行動)モード」と「Being(在る)モード」という2つのモードで説明することがあります。

-

Doing(行動)モード

これは、脳が「目標達成」や「問題解決」のために働く、いわば“お仕事モード”の状態です。常に「次は何をすべきか」「どうすればもっと良くなるか」と考え、意識が過去の後悔や未来の計画を行き来しています。

これは、クロノスと非常に親和性の高いモードです。

-

Being(在る)モード

一方こちらは、特定の目標や評価から一旦離れて、ただ「今、この瞬間」の体験を、良い悪いと判断することなく、五感でそのまま受け入れている状態です。思考の自動操縦から降りて、心穏やかに“ただ、在る”時。

これが、カイロスを体験するための心の状態だと言えます。

例えば、「一杯のコーヒーを飲む」という、なんてことのない日常の一コマで考えてみましょう。

Doingモードでコーヒーを飲んでいる時、私たちは「この後の仕事の段取り」を考えながら、味も香りもよくわからないまま、作業のようにカフェインを体内に流し込んでいるかもしれません。

でも、Beingモードでコーヒーを飲む時は、違います。

立ち上る湯気の香り、手に伝わるカップの温かさ、口に含んだ時のほのかな苦みや豊かな風味を、ただ静かに、ゆっくりと味わう。

どちらの時間が、より心を満たしてくれるかは、もう言うまでもありませんよね。

現代を生きる私たちの疲弊の根本的な原因は、「Doingモード」が悪いのではなく、

一日中、そして一年中、このモードから抜け出す方法を忘れてしまっていることにあるのかもしれません。

大切なのは、この「心のスイッチ」の存在に気づき、意識的に「Beingモード」へと切り替える時間を持つこと。

ただ、それだけなのです。

【深層心理】無駄な時間を過ごすことに「罪悪感」を抱く、本当の理由

「なるほど、カイロスやBeingモードが大切なのは、よくわかった」

「でも、いざ、ぼーっとしようとしても、『こんなことしていて良いのだろうか』という、あの罪悪感がむくむくと湧き上がってくるんです…」

ええ、そうですよね。

よくわかります。

この、正体不明の「罪悪感」こそが、私たちがカイロスの時間へ移行するのを妨げる、最大の壁かもしれません。

では、なぜ私たちは、何もしない時間にこれほど強い罪悪感を抱いてしまうのでしょうか。

その背景には、私たちの心の奥深くにある、いくつかの理由が考えられます。

一つは、前の章でも少し触れた、社会的な刷り込みです。

「生産性の高い人間が、価値ある人間だ」という社会全体の空気を、私たちは子供の頃から呼吸するように吸い込んで生きてきました。

その価値観が、いつの間にか自分自身の本当の声であるかのように、深く内面化されてしまっているのです。

もう一つは、私たちの脳が持つ性質にも関係しています。

私たちの脳は、本能的に不確実な「何もしない」状態を少し嫌う傾向があるようです。

常に具体的なタスクや目的で心の空白を埋めようとする、いわば生まれつきの「お仕事好き」な性質があるのですね。

でも、ここで一つ、とても画期的な考え方をお伝えしたいと思います。

その罪悪感が湧いてくること自体は、あなたが真面目で、誠実で、責任感の強い証拠です。

まずは、そう感じてしまうご自身を、どうか、丸ごと肯定してあげてください。

その上で、こう考えてみるのはどうでしょう。

「今、私が感じているこの罪悪感は、私本来の声ではなく、社会からいつの間にか刷り込まれた”借り物の声”に過ぎないのだ」と。

その声に気づき、少しだけ距離を置いて客観視してみる。

「ああ、また”借り物の声”が、私の中で響いているな」と。

ただ、この“借り物の声”は、なかなかに手強いものです。

意志の力だけで打ち勝とうとするのは、少し骨が折れるかもしれません。

では、どうすればいいのか。

罪悪感から自由になるための最強の武器は、「知る」ことです。

一見「非効率」に見える時間が、実は科学的に見て、あなたの人生にとってどれほど「価値ある投資」であるかを知ること。

次の章で、その驚くべき事実を、一緒に見ていきましょう。

【この章のポイント】

時間には、量で測る「クロノス」と、質で測る「カイロス」の2種類があります。私たちの心を本当に豊かにするのは後者です。

「Doingモード」から、今この瞬間を味わう「Beingモード」へ、意識的に心のスイッチを切り替えることが大切です。

「何もしない罪悪感」は、社会から刷り込まれた“借り物の声”。その正体を知ることが、自由への第一歩です。

科学と哲学が解き-明かす「非効率な時間」の驚くべき価値

「非効率な時間は、やっぱり無駄な時間だ」

「ぼーっとするなんて、生産性のないことだ」

もし、あなたの心の片隅に、まだそんな声が少しでも残っているとしたら。

この章は、その声を、驚きと心からの納得の声へと変えるためのものです。

実は、最新の科学や古くからの哲学は、一見すると「無駄」に思える時間の中にこそ、私たちの人生を豊かにする、驚くべき価値が隠されていることを、次々と明らかにしてくれています。

あなたの「罪悪感」を、確信へ。

そのための、心強い論理的な支柱を、ここで手に入れていきましょう。

【脳科学】ひらめきは「ぼーっとする時間」に訪れる デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)の秘密

「良いアイデアは、必死にデスクに向かっている時よりも、お風呂に入っている時や、ただ散歩している時にふっと降りてくる…」

あなたにも、こんな経験はありませんか?

この不思議な現象は、決して気まぐれな思いつきなどではなく、私たちの脳が持つ、素晴らしい仕組みに深く関わっていることが、近年の脳科学の研究でわかってきました。

その鍵を握るのが、「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる、脳の神経回路です。

これは、神経科学者であるワシントン大学のマーカス・ライクル教授らによって発見された脳の働きで、一言でいうと、

脳が意図的な活動を休めている「アイドリング状態」の時にこそ、活発になる特別なネットワークのことです。

私たちが目の前の仕事や勉強といった、集中を要する思考を休めている時、脳はただサボっているわけではありませんでした。

むしろ、このDMNが活発に動き出し、こんなにも大切な仕事をしてくれていたのです。

-

記憶の整理・統合 頭の中に散らかった情報を整理し、過去の経験と結びつけて、長期的な記憶として定着させる。

-

自己認識(内省) 「自分は本当はどう感じているのか」といった、自己の内面と向き合い、理解を深める。

-

未来の計画 過去の記憶を材料にして、未来の出来事をシミュレーションし、計画を立てる。

-

創造性の発揮 全く関係ないと思っていた情報同士が、ふとした瞬間に結びつき、新しいアイデアやひらめきが生まれる。

つまり、私たちが「ぼーっとする」時間は、脳にとっては、情報を整理し、創造性を最大限に発揮するための、極めて重要な「メンテナンス時間」だったのです。

この視点から見ると、私たちの行動の意味は、180度変わって見えてきませんか?

スケジュールを分刻みのタスクで埋め尽くすことは、脳から「ひらめき」と「自己理解」のための貴重な時間を奪う行為に他なりません。

意識的に「脳の余白」を作ること。

それは決して「無駄」などではなく、未来の自分への、最も効果的で、最も合理的な「先行投資」だと言えるのです。

【心理学】「タイパ」の対極にある、人生の満足度を高める究極の没頭「フロー体験」

次に、心理学の視点から、「非効率な時間」が持つ、もう一つの素晴らしい価値を見ていきましょう。

もう一度、少しだけ、あなたの記憶を遡ってみてください。

時間を忘れるほど、何かに夢中になった経験を。

それが、スポーツでも、楽器の演奏でも、絵を描くことでも、あるいは誰かとの心からの対話でも構いません。

その時、あなたの心は、どのような状態だったでしょうか。

きっと、日々の心配事や「うまくやらなきゃ」という自己評価といった雑念がすっと消え、目の前のことと自分が一体になるような、深い充実感に満たされていたのではないでしょうか。

ポジティブ心理学の権威である、ミハイ・チクセントミハイ博士は、この特別な心理状態を「フロー体験」と名付けました。

彼の主著である『フロー体験 喜びの現象学』の中で、

このフロー体験こそが、人の幸福度や人生の満足感を最も高める、重要な要素の一つであることが、数多くの研究と共に示されています。

さて、ここで考えてみたいのが、現代の「タイパ」という考え方との関係です。

効率を何よりも重視する「タイパ」的な行動、例えば動画の倍速視聴や、複数の作業を同時に行う「ながら作業」は、一つのことに深く集中し、没頭することを、根本的に妨げてしまいます。

つまり、

タイパの過度な追求は、私たちを幸福の源泉である「フロー体験」から、最も遠ざけてしまう行為の一つだと言えるのです。

フロー状態に入るためには、結果を急がず、目の前の活動のプロセスそのものをじっくりと楽しむ、というある種の「非効率さ」が、実は不可欠なのですね。

人生を本当に豊かに彩るのは、消化したコンテンツの「量」ではありません。

深く、深く、没頭した体験の「質」です。

たくさんのタスクを効率よくこなすことよりも、たとえ一つのことであっても、心の底から「フロー」を体験できる時間を持つこと。

それこそが、揺るぎない心の満足感へと繋がる、確かな道なのです。

【哲学】アリストテレスに学ぶ、本質的な幸福「エウダイモニア」を手に入れる生き方

最後に、約2300年前の、古くからの人間の知恵に、そっと耳を傾けてみましょう。

古代ギリシャの偉大な哲学者アリストテレスは、私たちに、こんな根源的な問いを投げかけます。

「人生における『最高の幸せ』とは、一体何だろうか?」と。

美味しいものを食べること、友人と笑い合うこと。

そうした瞬間的な喜びも、もちろん素晴らしい幸せですよね。

アリストテレスも、それを決して否定はしませんでした。

ただ、彼は、それだけでは満たされない、もっと持続的で、もっと本質的な幸せがある、と考えたのです。

それが、「エウダイモニア(Eudaimonia)」という幸福の概念です。

これは、瞬間的な快楽(哲学ではヘドニアと呼びます)とは、明確に区別されます。

エウダイモニアとは、「人間としての本来の能力や美徳を最大限に発揮し、意味のある目的を持って善く生きている状態」そのものを指します。

この哲学的な視点を、現代の私たちの生活に当てはめてみると、どうでしょう。

効率主義や消費社会が私たちに提示する幸福の多くは、どちらかというと短期的な「快楽(ヘドニア)」の追求に偏りがちではないでしょうか。

効率化で手に入れた時間やお金を使って、次から次へと新しい刺激や快楽を消費し続ける。

そのサイクルが、かえって私たちを、心の奥底から満たされる本質的な幸福(エウダイモニア)から遠ざけている…。

そんな可能性も、あるのかもしれません。

アリストテレスが言う「エウダイモニア」は、効率という物差しでは、決して測ることができません。

自分の価値観に従い、自分の能力を磨き、意味を感じる活動に、じっくりと、粘り強く取り組む。

その、一見すると「非効率」で、地道なプロセスの中にこそ、最高の幸福は宿っているのだと、彼の哲学は、2000年以上の時を超えて、私たちに静かに語りかけてくれるのです。

【この章のポイント】

【脳科学】「ぼーっとする時間」は、脳が創造性を発揮するための重要なメンテナンス時間(DMN)であり、未来への価値ある投資です。

【心理学】人生の満足度を高める「フロー体験」は、タイパとは対極にある、非効率な没頭の中にこそ生まれます。

【哲学】本質的な幸福「エウダイモニア」は、効率では測れない、意味のある活動への地道な取り組みの中にこそ見出されます。

今日からできる!「意味のある時間(カイロス)」を取り戻すための超具体的3ステップ

さて、ここまでで、「非効率な時間」がいかに私たちの人生にとって価値あるものか、科学や哲学という心強い味方を得て、ご理解いただけたのではないでしょうか。

「頭では、本当によくわかった。でも、具体的に、明日から何をすればいいんだろう?」

その声にお応えするのが、この章です。

ここからは、いよいよ理論から実践へ。

あなたが日常生活の中で「意味のある時間(カイロス)」を、少しずつ、しかし着実に、取り戻していくための、とても具体的で、誰にでも始められる3つのステップを、一緒に見ていきましょう。

これは、難しい修行や、ストイックな目標ではありません。

あなたの毎日を、ほんの少しだけ豊かにするための、ささやかで、けれどとてもパワフルな「心の習慣」だと思って、どうぞ、気軽な気持ちで取り組んでみてくださいね。

【STEP1:価値観の転換】借り物の物差しを捨て、「自分だけの心の指針」を見つける

まず最初に行う、最も、最も大切なステップ。

それは、あなただけの「心の指針」を見つけ出すことです。

なぜなら、やみくもに行動を変えようとしても、「一体、何のために?」という、進むべき方角を示す羅針盤がなければ、私たちは不安になって、すぐに元の場所に戻ってきてしまうからです。

「効率が良いかどうか」という、社会からいつの間にか借りてきてしまった物差しではなく、

「自分にとって、本当に、心から大切だと思えるかどうか」

という、あなただけの揺るぎない物差しを持つこと。

それが、これからのあなたの無数の選択を支える、何より強力な土台になります。

このアプローチは、心理療法の一つである「アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)」でも、変化のための最も重要な核として、非常に重視されている考え方なんですよ。

【ワーク】「もし誰にも評価されなかったら?」あなたの本心を見つける3つの質問

もしよろしければ、少しだけ静かな時間を見つけて、スマホを置いて、以下の3つの質問に、心の中で、あるいは紙に書き出しながら、そっと答えてみてください。

完璧な答えを探す必要は全くありません。

ふと心に浮かんだ、あなたの素直な言葉を、何よりも大切にしてくださいね。

質問1(情熱の探求)

もし、お金や時間を全く気にする必要がなく、誰からの「いいね!」や評価も一切なかったとしたら…。

あなたは、どんなことに心を弾ませ、夢中になっているでしょうか?

質問2(人生の目的)

あなたが80歳になった時、自分の人生を穏やかに振り返って、「これを大切にして生きてきて、本当に良かったな」と、心から思えることは何だと思いますか?(できれば3つ、挙げてみてください)

質問3(在り方の探求)

あなたが、心から「こんな風に在れたら素敵だな」と尊敬する人は誰ですか?

本や小説の中の人や、アニメの登場人物でもいいですよ。

その人の、どのような「在り方」(例えば、優しさ、探究心、誠実さ、ユーモアなど)に、強く、心惹かれますか?

…いかがでしたか?

このワークで、あなたの心の中にぼんやりと浮かび上がってきたキーワード(例えば、「穏やかな時間」「人との温かい繋がり」「新しいことを学ぶ喜び」「自然に触れること」など)。

それこそが、他の誰のものでもない、あなただけの、かけがえのない「心の指針」です。

これからは、何かを選ぶ時、「どちらが効率的か?」と問う前に、一呼吸おいて、

「どちらが、私のこの指針に、より沿っているだろうか?」

と、心に問いかけてみてください。

それだけで、日々の選択の質が、少しずつ、しかし確実に変わっていくはずです。

【STEP2:時間の質の変容】五感を使い「今、この瞬間」を深く味わう習慣

心の指針が見つかったら、次のステップは、それを頭の中だけの「お飾り」で終わらせないことです。

日々の生活の中で、「意味のある時間(カイロス)」を実際に体験し、その心地よさを、頭で理解するのではなく、

あなたの身体全体で、深く覚えていくのです。

これは、前の章でお話しした、心のスイッチを「Doingモード」から「Beingモード」へと切り替える、具体的な練習でもあります。

特別な時間を、わざわざ確保する必要はありません。

いつもの日常に、ほんの少しの「意識」というスパイスを加えるだけ。

ぜひ、新しい遊びを始めるような感覚で、試してみてください。

【実践リスト】1日3分から始める「マイクロ・マインドフルネス」入門(食事・通勤・家事編)

食事編

今日のランチの、たった最初の一口だけで構いません。

スマホやテレビから目を離し、できれば目を閉じて、その食べ物の

「形」「香り」「食感」「舌の上で広がる味わい」

すべてに、あなたの100%の意識を集中させてみてください。

通勤編

いつもの帰り道。

イヤホンを片方だけそっと外して、駅までの道のりで聞こえてくる音を、3つだけ意識して探してみませんか?

(遠くで鳴く犬の声、風が木の葉を揺らす音、子供たちの屈託のない笑い声など)

家事編

食器を洗う時、お湯があなたの手に触れる温かい感覚と、洗剤の泡が汚れを落とし、お皿が「キュッキュッ」と鳴る、その心地よい感覚だけに、ほんの1分でもいいので、注意を向けてみてください。

どうでしょう。

これなら、できそうな気がしませんか?

ここで一番大切なのは、毎日完璧にやろうとしないことです。

週に一度、ふと思い出せた時に試してみるだけでも、それは本当に素晴らしい一歩。

「ちゃんとやらなきゃ」ではなく、「ちょっと、やってみようかな」くらいの、その軽い気持ちが、変化を続ける何よりのコツですよ。

【STEP3:思考習慣の変革】「完璧であるべき」という呪縛から、しなやかに心を解放する

さて、いよいよ最後のステップです。

STEP1と2を実践しようとしても、私たちの心の中からは、必ずと言っていいほど、こんな声が聞こえてきます。

「もっとテキパキやらなきゃ、時間がもったいないじゃないか」

「こんな、のんびりしたことをして、本当に意味があるのかな…」

この、自動的に、そして批判的に湧き上がってくる「内なる声」こそが、変化を妨げる最後の、そして最大の壁です。

この壁を、力ずくで壊そうとするのではありません。

しなやかに、そして優しく乗り越えるための、具体的な心のスキルを身につけましょう。

このアプローチは、

認知行動療法(CBT)や、心理学者のクリスティン・ネフ博士らが提唱するセルフ・コンパッションの研究に基づいています。

【解決策】できなかった自分を責めない。「セルフ・コンパッション」を育む優しい言葉

効率的に物事を進められなかった時。

マインドフルネスをすっかり忘れて、一日を終えてしまった時。

そんな時に、自分を「ダメだ」と責める代わりに、そっと心の中でかけてあげてほしい「優しい言葉」があります。

それは、まるで、あなたが世界で一番大切にしている親友を、すぐそばで慰めるように、自分自身に寄り添うための言葉です。

言葉の例1(共通の人間性を思い出す)

「まあ、そんな日もあるよね。完璧な人間なんて、この世のどこにもいないんだから」

言葉の例2(親友なら、どう声をかける?)

「もし、一番の親友が同じことで落ち込んでいたら、私はなんて声をかけるかな?きっと、『大丈夫だよ、あなたはいつも、本当によくやってるよ』って言うだろうな」

言葉の例3(感情を、ただ認めてあげる)

「ああ、今、私は自分を責めて、焦っているんだな。そうか、そうか。それだけ、しんどいんだな」と、湧き上がってきた感情を、良い悪いの判断を一切せずに、ただ静かに認めてあげる。

自分に優しさを向けること(セルフ・コンパッション)は、決して自分を甘やかすことではありません。

むしろ、失敗から立ち直り、また前を向いて歩き出すための、最も健全で、最も強い心の土台を作ってくれることが、数多くの研究でわかっているのです。

【この章のポイント】

【STEP1】3つの質問を通して、社会の物差しではない「あなただけの心の指針」を見つけましょう。

【STEP2】日常の行動に「マイクロ・マインドフルネス」を取り入れ、「今、この瞬間」を深く味わう練習をしてみましょう。

【STEP3】できなかった自分を責めずに、親友に接するように優しい言葉(セルフ・コンパッション)をかける習慣を身につけましょう。

「効率」との新しい付き合い方 あなたの状況に合わせた心の解決策

ここまで、効率主義の正体から、豊かな時間を取り戻すための具体的な3つのステップまで、一緒に見てきました。

ただ、私たちの悩みや置かれている状況は、本当に一人ひとり違いますよね。

そこでこの章では、もう少しだけ具体的に、あなたの今のライフステージに合わせて、これまでの知恵をどのように活かしていけるのか、そのヒントを一緒に探してみたいと思います。

いわば、あなたのためだけの、ささやかで温かい「心の解決策」です。

【多忙なあなたへ】生産性を落とさず、心の「余白」を生み出す思考のコツ

「成果を求められる中で、のんびりなんてしていられない」

日々、仕事の最前線で真摯に奮闘されているあなたが、そう感じるのは、至極当然のことだと思います。

ご安心ください。

ここでご提案するのは、仕事の生産性を「下げる」ための話では、決してありません。

むしろ、長期的な視点で見て、あなたの集中力と創造性を「最大化」するための、新しい思考のアプローチです。

そのキーワードは、「戦略的休息」。

覚えていますか?

私たちの脳は「ぼーっとする時間」にこそ、情報を整理し、新しいアイデアを生み出す(DMN)のでしたね。

つまり、

あえて「非効率な時間」を意図的にスケジュールに組み込むことこそが、結果的に仕事の質を高めるのです。

実際に、ある日の私が驚くほど頭がスッキリした経験があります。

煮詰まった企画書から一度離れ、ただ5分間、窓の外の雲が流れるのを眺めていただけなのですが、その直後、まるで霧が晴れるように新しいアイデアが浮かんできたのです。

具体的には、こんな方法はいかがでしょうか。

-

ポモドーロ・テクニックの応用

「25分集中して、5分休憩する」という有名な時間管理術がありますが、その「5分」の質を劇的に変えてみませんか?スマホをチェックする代わりに、意識的にデジタル機器から離れ、窓の外の景色を眺める、あるいは温かいお茶を一杯ゆっくりと淹れる。

たったこれだけで、脳は驚くほど深くリフレッシュされます。

-

スケジュールに「聖なる余白」を書き込む

Googleカレンダーなどの予定表に、「会議」や「資料作成」と並べて、「思考整理」や「バッファ」という名前の予定を、あらかじめブロックしてしまうのです。これは決して「サボり」ではありません。

質の高いアウトプットを生み出すための、れっきとした「重要な業務」だと、堂々と位置づけてしまいましょう。

-

パーキンソンの法則を逆手に取る

「仕事は、与えられた時間いっぱいにまで膨張する」という、少し皮肉な法則があります。これを逆手に取り、あえて業務時間をいつもより30分短く区切って、その中で終わらせるゲームをしてみる。

すると、驚くほど集中力が高まり、結果的に生まれた30分を、心を休めるための、かけがえのない「余白」として使うことができるかもしれません。

【子育て中のあなたへ】完璧な親をやめると、家族の笑顔が増える理由

毎日が、予測不能な出来事の連続。

思い描いていた「理想の親」の姿と、現実の自分とのギャップに、落ち込んだり、知らず知らずのうちに自分を責めてしまったりすることはありませんか?

子育ては、本当に尊い、けれど、時に孤独で骨の折れる仕事です。

だからこそ、頑張りすぎてしまうあなたの心を、少しだけ軽くするための、ある素敵な言葉をここで共有させてください。

英国の精神分析医であったD.W.ウィニコットは、「ほどよい母親(good enough mother)」という、とても優しい言葉を残しました。

これは、100点満点の完璧な親よりも、時には失敗もするけれど、愛情を持って子供に関わる「まあまあ良い親」の方が、子供が自立した心を育む上で、むしろ健全なのだ、という考え方です。

完璧な親なんて、この世界のどこにもいません。

その重たい鎧をそっと脱ぎ捨てることが、あなたと、そして家族みんなの笑顔を増やす、何よりの近道かもしれません。

-

「心を豊かにする効率」を、最大の味方につける

子育て中のあなたにとって、家事の時短は「手抜き」などでは断じてありません。ミールキットや食洗機、ロボット掃除機は、あなたが笑顔で子供と向き合うための、かけがえのない時間を生み出してくれる、最高の「賢い投資」です。

どうか、罪悪感なく、どんどん頼ってしまいましょう。

-

「Being(ただ共に在る)」時間を、何よりも大切にする

知育玩具で遊んだり、習い事に連れて行ったりという「Doing(何かをする)」時間も、もちろん大切です。でも、それと同じくらい、いえ、もしかしたらそれ以上に大切なのが、ただ一緒に公園のベンチに座って、同じ空を眺める、といった「Being(ただ共に在る)」時間。

目的のない、温かい時間が、子供の心の、何よりの安全基地になります。

-

自分への「5分間のご褒美」を忘れないで

子供がようやく寝静まった後、疲れ切ってスマホを眺めてしまう時間を、たった5分だけ、自分のために使ってみませんか?温かいハーブティーを一杯淹れて、「今日も、本当に、よく頑張ったね」と、世界で一番大切なあなた自身を、優しく労ってあげる。

その5分が、明日への大きな、大きな力になるはずです。

【将来に悩むあなたへ】人生の「寄り道」こそが、未来の可能性を広げる投資になる

「正解がわからない時代、最短ルートで成功しないと、取り残されてしまう…」

キャリアや将来のことで、そんな出口のない焦りを感じてはいませんか?

変化の激しい現代では、もはや、かつてのような「これさえやっておけば安心」という、安全な一本道は存在しないのかもしれません。

だからこそ、今、私たちの価値観を、大きく転換する必要があるのです。

スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授は、「計画的偶発性理論」という、私たちの心を軽くしてくれるキャリア理論を提唱しました。

これは、キャリアの8割は、予期せぬ偶然の出来事によって決定される。

だからこそ、

計画に固執するのではなく、好奇心を持って行動し、目の前の偶然をチャンスに変える力こそが重要だ

という考え方です。

つまり、あなたの人生における「寄り道」や、一見すると「無駄」に思える経験こそが、未来のあなたを作る、最も価値ある「投資」になるということ。

かの有名なスティーブ・ジョブズが、大学を中退して「カリグラフィー(西洋書道)」の授業に潜り込んだ話は、このことを象徴していますよね。

当時は何の役に立つかわからなかったその経験が、後年、美しいフォントを持つMacintoshを開発する際の、誰にも真似できない、唯一無二の強みになったのです。

効率や計画だけを追い求めていては、こうした創造的な「点」は、決して生まれません。

目的志向の交流会に参加するのも、素晴らしいことです。

でも、それと同じくらい、一見キャリアとは全く無関係に見える趣味のサークルや、ボランティア活動に、ふらりと顔を出してみる。

そこで出会う「非効率な出会い」が、あなたの視野を大きく広げ、思いもよらない未来への扉を開いてくれるかもしれません。

焦らなくて、大丈夫。

あなたの心が「なんだか面白そう」とささやく「寄り道」を、どうか、あなた自身が、温かく許可してあげてください。

【この章のポイント】

【多忙なあなたへ】「戦略的休息」を取り入れましょう。意図的な「余白」が、結果的にあなたの仕事の質を高めます。

【子育て中のあなたへ】「完璧な親」を目指すのをやめてみましょう。同じように、子供にも完璧を求めない。「まあまあ良い」くらいが、あなたと家族の笑顔を増やします。

【将来に悩むあなたへ】「寄り道」を恐れないでください。予期せぬ偶然こそが、あなたの未来の可能性を広げる最大の資産です。

(まとめ)さあ、時計の針から自由になり、あなただけの豊かな人生を始めよう

「時間に追われる毎日から、なんとか抜け出したい…」

あなたは今、どのような気持ちなのでしょうか。

まず、その疲れが、決してあなた一人のせいではないことを知りました。

情報にあふれ、常に誰かと繋がってしまう社会の大きな構造が、私たちから心の余裕を、静かに奪っていたのですね。

そして、時間には「クロノス」と「カイロス」という2つの美しい顔があることを見てきました。

時計が刻む量的な時間(クロノス)にただ追われるのではなく、あなたの心が満たされる質的な時間(カイロス)を、私たちは自らの手で取り戻すことができる。

一見「非効率」に見える時間こそが、私たちの脳を活性化させ、幸福感を高め、人生に深い意味を与えてくれることも、最新の科学や古くからの哲学が、力強く証明してくれていました。

そのための具体的なステップとして、

あなただけの「心の指針」を見つけ、

「今、この瞬間」を深く味わう練習をし、

そして、うまくいかない自分を優しく許す「心の習慣」

についてもお話ししました。

この記事で、私があなたに最も伝えたかった、たった一つの、核心のメッセージ。

それは、

「効率は、あなたの人生を豊かにするための、数ある道具の一つに過ぎない」

ということです。

あなたがその主人であり、決して、奴隷ではないのです。

時計が刻むクロノスに支配される人生から、あなたの心が満たされるカイロスを味わう人生へ。

その主導権は、他の誰でもない、あなた自身の手の中に、今、確かにあります。

もちろん、明日からすべてを完璧に変える必要なんて、まったくありません。

もしそうなってしまったら、それは「効率よく生きるべき」という呪縛が、「豊かに生きるべき」という、新しい呪縛にすり替わっただけになってしまいますから。

今日ご紹介したステップの一つでも、週に一度、ふと思い出せたら。

それだけで、あなたの人生は、もう確実に、昨日とは違う豊かな方向へと、静かに舵を切っているのです。

うまくいかない日があっても、どうか、そんなご自身を責めないであげてください。

「ああ、今日はクロノスに少し心を奪われていたな。人間だもの、そんな日もあるよね」

と、あなたが世界で一番大切にしている親友に語りかけるように、優しく受け入れてあげてほしいのです。

もし、あなたが最後の一歩を踏み出すとしたら。

たくさんのことを、一度にやろうとしなくて大丈夫です。

これだけを、試してみてはいかがでしょうか。

次に何かを口にする時、その最初の一口だけ。

すべての思考を止め、できれば目を閉じて、ただその味を30秒間、静かに味わってみる。

それだけで、いいのです。

それが、あなたがカイロスを取り戻す、壮大で、そして素晴らしいプロセスの、始まりの合図です。

時計の針の音に、あなたの心の声が、もうかき消されることはありません。

さあ、一度、大きく深呼吸をして。

豊かで味わい深い人生の第一歩を、

今、この瞬間から、静かに踏み出してみましょう。

【この記事のポイント】

効率への焦りは個人のせいではなく、社会構造や文化的背景が大きく影響しています。

時間には量で測る「クロノス」と質で測る「カイロス」があり、後者を意識することが豊かさに繋がります。

「ぼーっとする時間」は脳科学的にも創造性の源泉であり、心理学的にも「フロー体験」は幸福度を高めます。

「心の指針を見つける」「今を味わう」「自分を許す」という3つのステップで、豊かな時間を取り戻すことができます。

大切なのは完璧を目指すことではなく、自分自身の状況に合わせて、できることから試してみることです。

このブログでは、あなたが自分にとっての「幸せ」や「豊かさ」とは何かを探求していく「考え方」のヒントを提供しています。もし、もう少しだけ「豊かさ」や「幸せ」について考えてみたいと思われたなら、こちらの記事も、ぜひ覗いてみてくださいね。

きっと、新たな発見があるはずです。

【こちらの記事も読まれています】

コメント